「みんな、一体どこにいるんだ?(Where is everybody?)」

私自身、この素朴で、しかし宇宙の根源を突く問いに初めて出会ったのは学生時代でした。高名な物理学者エンリコ・フェルミが放ったとされるその一言は、まるで静かな湖に投げ込まれた石のように、私の心に大きな波紋を広げました。その日から今日まで、私はこの問いの虜です。

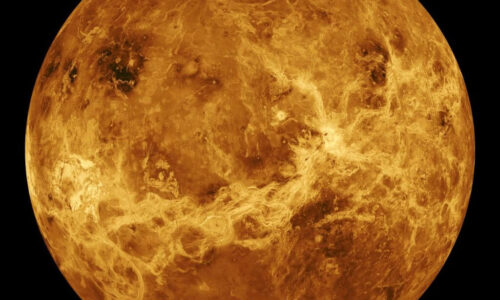

私たちの天の川銀河には、観測技術が進むほどに無数とも思える惑星が存在することが明らかになっています。その中には、地球のように生命を育む環境が整った場所も、数億、いや数十億は存在するはずです。

それなのに、なぜ宇宙はこれほどまでに静まり返っているのでしょうか?

この「知的生命は宇宙に遍く存在するはずだ」という論理的期待と、「しかし、その証拠は何一つ見つかっていない」という観測上の現実。両者の間に横たわるこの壮大な矛盾こそが、「フェルミのパラドックス」です。

この記事は、単なる仮説の羅列ではありません。この壮大な謎を探求する旅は、私たち自身の存在意義と未来を問うことに他ならないからです。あなたを、私と共に歩む知的探求の最前線へと誘います。

- 期待の根拠:そもそもなぜ「いるはず」と考えるのか? 私たちを惹きつける論理の出発点

- 物理の壁:宇宙スケールが突きつける、絶望的な距離と時間

- 認識の壁:我々は「生命」を正しく探せているのか? 人類中心主義という名のフィルター

- 沈黙の理由:希望から戦慄まで、宇宙に満ちる5つのシナリオ

- 人類の挑戦:この沈黙に、私たちはどう挑むのか?

- 結論:宇宙の孤独が教える、地球という奇跡と私たちの責任

さあ、人類がまだ答えを知らない、最も深遠な謎解きの旅へ出かけましょう。

第1章:期待の根拠 – 私たちを惹きつける論理の出発点

パラドックスを理解するには、まずその前提、つまり「なぜ宇宙には生命が溢れているはずなのか?」という期待の論理的根拠を知る必要があります。その思考の骨格を示したのが、天文学者フランク・ドレイクが提唱した「ドレイクの方程式」です [1]。

私が初めてこの方程式に触れたとき、そのシンプルさと奥深さに心を奪われました。これは宇宙の答えを出す魔法の数式ではありません。むしろ、「私たちの無知を整理し、どこに問いを立てるべきかを示す地図」なのです。

- N: 私たちが探し求める、銀河系に存在する通信可能な文明の数

- R*: 銀河で恒星が誕生するペース(年間いくつ星が生まれるか)

- fp: 恒星が惑星を持つ割合

- ne: 生命が居住可能な環境にある惑星の平均数

- fl: その惑星で生命が実際に誕生する確率

- fi: 生命が知性を持つまで進化する確率

- fc: その知的生命が星間通信技術を持つ確率

- L: その技術文明が存続する期間

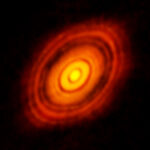

かつて、この方程式のほとんどの項目は憶測の産物でした。しかし、ケプラー宇宙望遠鏡などの活躍により、前半のパラメータ (R*, fp, ne) は、驚くほど楽観的な数値であることが判明したのです。「惑星を持つ星が当たり前」で、「生命が住めるかもしれない惑星も珍しくない」という宇宙の姿が明らかになりました。この銀河は、生命の舞台となりうる惑星で満ち溢れていたのです。

問題は、生命の誕生から文明の存続期間までを示す後半のパラメータです。これらは今なお、大きな謎に包まれています。しかし、たとえ信じられないほど悲観的な数値を当てはめても、Nが「1」(私たちだけ)という結論にはなりにくい。だからこそ科学者たちは、そして私もまた、「いるはずだ」と考えずにはいられないのです。

方程式の上では出会えるはずの彼らが、なぜ姿を見せないのか。その答えを探る旅は、まず宇宙が突きつける、あまりに無慈悲な物理法則という壁から始まります。

第2章:物理の壁 – 絶望的な距離と時間

宇宙が突きつける最初の、そして最も残酷な真実。それは、私たちの想像を絶する広さと古さです。この宇宙的な孤独感こそが、逆説的に私たちに足元の生命の価値を教えてくれるのかもしれません。

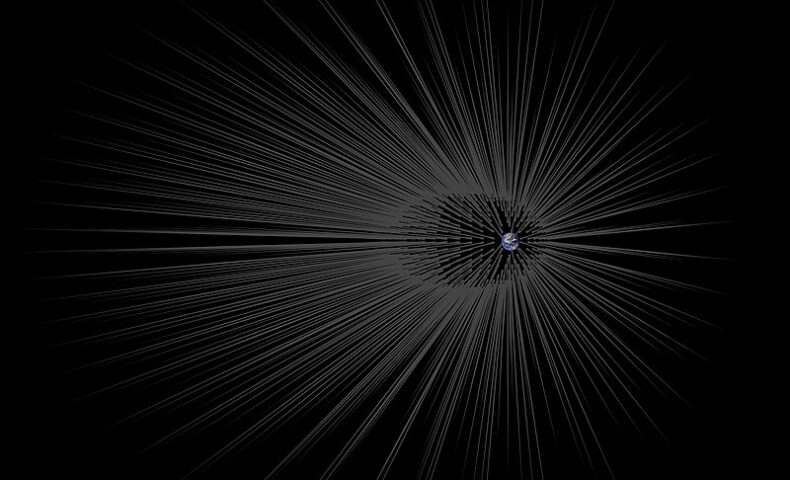

空間の壁:光ですら無力な距離

地球から最も近い恒星「プロキシマ・ケンタウリ」まで約4.2光年 [2]。光の速さで4年以上かかるこの距離は、人類最速の探査機(パーカー・ソーラー・プローブ)ですら到着に6,300年以上を要します。これは、古代エジプトでピラミッドが建造されていた時代に出発して、ようやく今ごろ到着する計算です。

天の川銀河の直径は約10万光年。銀河の端から端への通信は、往復で20万年を要します。これは、私たちの祖先ホモ・サピエンスがアフリカに誕生した頃に送ったメッセージの返信が、ようやく今届く計算です。これでは、意味のある対話は成り立ちません。

時間の壁:宇宙史における一瞬のすれ違い

宇宙の年齢約138億年を、1年間のカレンダーに圧縮してみましょう [3]。

- 1月1日 午前0時:宇宙誕生(ビッグバン)

- 9月上旬:太陽系誕生

- 12月31日 23時48分頃:人類(ホモ・サピエンス)誕生

- 12月31日 23時59分37秒頃:農耕が始まり、文明が芽生える

- 12月31日 23時59分59秒:ルネサンス期。科学革命が始まる

このスケールでは、私たちの文明が宇宙と対話する技術(電波天文学)を持ってからの時間は、大晦日の最後の1秒にも満たない瞬きです。たとえ100万年続いた超長寿文明があったとしても、宇宙カレンダー上ではわずか23分間の出来事。広大な宇宙の中で、文明同士が「同じ時代」に存在し、通信可能な状態にある確率は、奇跡的なほど低いのです。

しかし、仮にこの絶望的な時空を超えてきた存在がいたとしたら?私たちは、それを正しく「生命」だと認識できるのでしょうか。

第3章:認識の壁 – 人類中心主義という名のフィルター

私たちは無意識に、地球の生命、特に「人間」を基準に宇宙人を探してはいないでしょうか。この思い込みこそが、彼らを見つけられない最大のフィルターかもしれません。私たちは宇宙に鏡を向け、自分たちの姿を探しているだけではないのでしょうか。

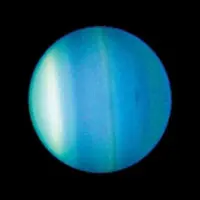

- 代替生化学の可能性: 私たちは炭素を基礎とする生命ですが、周期表で炭素の真下に位置し、同じように4本の腕を持つケイ素を基礎とする生命体がいる可能性はないでしょうか。メタンの極低温の海で呼吸し、岩石のような体を持ち、数万年かけて思考する…。私たちの環境では成り立たなくとも、タイタンのような極限環境では、全く未知の生化学が機能している可能性は否定できません。

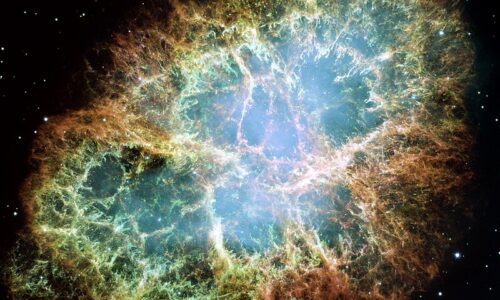

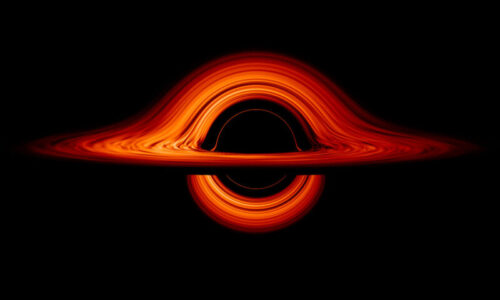

- 生命の定義を超えて: そもそも生命は、物質的な肉体を必要とするのでしょうか。恒星のプラズマの中に宿る意識、星雲全体に広がるネットワーク生命、あるいは物理法則そのものと一体化した知性…。もし宇宙がそのような存在で満ちていたとしたら、私たちの観測装置は彼らを「生命」として認識することなく、ただの天体現象として通り過ぎているのかもしれません。

私たちは、森の中で「人間」を探すあまり、木々と会話し、風と歌う、全く異なる知性の存在を見過ごしているだけではないか。この可能性を心に留めつつ、いよいよこのパラドックスの心臓部へ。希望と戦慄が交錯する「沈黙の理由」を巡る思考の迷宮に、足を踏み入れましょう。

第4章:沈黙の理由 – 希望から戦慄まで、5つの宇宙シナリオ

なぜ、宇宙は静まり返っているのか。この問いに答える仮説は、私たちの未来を映す鏡のように、希望から戦慄まで様々なシナリオを提示します。私がこのパラドックスに惹かれ続ける理由も、まさにこの章にあります。

1. 大フィルター仮説:文明を阻む「見えざる壁」

生命が誕生してから銀河を支配する超文明に至るまでのどこかの段階に、ほとんどの種が越えられない“巨大な壁(グレート・フィルター)”が存在するという考え方です [4]。この壁が私たちの「過去」にあるのか「未来」にあるのかで、人類の運命は一変します。

- 過去にある場合(希望): 生命の誕生そのもの(無機物から有機物へ)、あるいは真核生物への進化、知性の発生などがフィルターだったなら、我々はその奇跡を乗り越えた幸運な存在です。宇宙の沈黙は、私たちが唯一の生存者であることを示唆します。

- 未来にある場合(絶望): ほとんどの文明が、高度な技術(核、AI、遺伝子操作など)を制御できずに自己絶滅することがフィルターだとしたら…。宇宙の沈黙は、無数の文明の墓標であり、それは人類がこれから直面する未来かもしれません。

【筆者の視点】

この「未来にあるフィルター」という考え方こそ、フェルミのパラドックスが現代に突きつける最も鋭い警告だと感じます。宇宙に進出する能力と自らを滅ぼす能力は、同じ技術から生まれるからです。私たちが火星を目指す技術も、地球を破壊する兵器も、その根源は同じなのですから。

2. 希少な地球仮説:孤独な奇跡

知的生命が生まれる条件は、単にハビタブルゾーンにあるだけでは不十分で、無数の幸運が重なった結果である、という考え方です。この仮説は、Peter WardとDonald Brownleeの著書『Rare Earth』で広く知られるようになりました [5]。沈黙の理由は単純で、他に誰も生まれなかったから。私たちは広大な宇宙でたった一人の、孤独な当選者なのかもしれません。

- 安定した恒星系: 太陽のような長寿で活動が穏やかな恒星であること。

- 巨大ガス惑星の盾: 木星が巨大な盾となり、小惑星の衝突から地球を守ってきたこと。

- 巨大な衛星の存在: 月が地球の自転軸を安定させ、穏やかな気候を生み出してきたこと。

- プレートテクトニクス: 大陸の移動が化学物質の循環を促し、生命の進化に不可欠だったこと。

地球こそが天文学的な確率で生まれた奇跡だとすれば、宇宙の静寂は当然の帰結と言えます。

3. 暗い森仮説:息を潜めるのが生存戦略

数ある仮説の中で、私が最も心を揺さぶられ、同時に恐怖を感じたのがこの仮説です。SF作家・劉慈欣(りゅうじきん)がその著作『三体』で描いたこの宇宙観は、あまりに冷徹で論理的です。

宇宙は危険な狩人で満ちた暗い森であり、他者に見つかることは即、滅亡を意味する。そのため、賢い文明ほど自らの存在を完璧に隠蔽し、息を潜めている、という最も不気味な仮説です。この仮説は2つの公理に基づいています。「①生存は文明の第一欲求である」「②文明は成長し拡張するが、宇宙の総物質量は一定である」。この前提に立つと、他文明は全て潜在的な脅威となり、「発見=攻撃」が最も合理的な生存戦略となるのです。

このシナリオでは、宇宙の沈黙は静寂ではなく、全てのプレイヤーが引き金に指をかけたまま固唾を飲んでいる、極度の緊張状態を意味します。そして人類は、その森の暗さを知らずに大声で叫んでいる、無邪気で危険な赤子なのかもしれません。

4. 動物園仮説:保護区の住人

高度な文明は私たちの存在をとうに知っていますが、動物園の動物のように、あるいは自然保護区のように、意図的に干渉せず観察しているという仮説。SF『スター・トレック』の「プライム・ディレクティブ(艦隊の誓い)」のように、未熟な文明の自然な発展を妨げないことを至上の倫理としているのかもしれません。彼らにとって私たちは、保護・研究対象であり、まだ対話のテーブルにつくレベルに達していないのです。

5. 超越仮説:物理宇宙からの「卒業」

十分に発達した文明は、星々を旅するような物理的な拡大には興味を失い、ナノスケールの仮想現実や高次元空間といった、我々には観測不能な領域へ移行(超越)してしまうという考え方。彼らは物理宇宙を「卒業」し、我々が理解できない形で存在しているのかもしれません。それは、アリが人間のインターネットを認識できないのと似ています。彼らはすぐそばにいるのに、私たちはその存在に気づくことすらできないのです。

第5章:人類の挑戦 – この沈黙に、私たちはどう挑むのか?

絶望的なシナリオを前に、私たちはただ待つことしかできないのでしょうか?いいえ。人類はこの壮大な沈黙に対し、具体的な挑戦を始めています。そして、その探求には、あなた自身が参加できる道があります。

専門家たちの最前線:聞く、見る

- 【聞く】SETI(地球外知的生命体探査)

宇宙から届く電波に耳を澄まし、自然現象では説明できない“誰か”からの人工的な信号を探す試みです。「Breakthrough Listen」のような巨大プロジェクトが、幸運を待つのではなく、自ら幸運を掴みに行こうとしています。 - 【見る】ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)

遥か彼方の惑星の大気を分析し、生命活動の痕跡(バイオシグネチャー)を探します。これは知的文明だけでなく、微生物レベルの生命の存在に迫るアプローチです。2023年、惑星「K2-18b」の大気に生命由来の可能性を持つガスが観測されたことは、この挑戦が新たな時代に入ったことを示しています [6]。

あなたの出番です!「市民科学」への招待状

現代天文学のデータは、専門家だけでは処理しきれないほど膨大です。そこで、あなたの力が必要とされています。「市民科学(Citizen Science)」は、好奇心さえあれば誰でも参加できる、人類の知のフロンティアです。私自身、夜な夜なPCの前で銀河の画像を分類する作業に没頭したことがあります。そのワンクリックが、宇宙の謎を解く一片になるかもしれないと思うと、胸が熱くなります。

- GALAXY CRUISE(国立天文台): すばる望遠鏡が撮影した銀河の画像を分類し、銀河の進化の謎に迫ります。あなたが生命の舞台そのものを発見するかもしれません。

- Planet Hunters TESS(Zooniverse): NASAの探査機が見つけた惑星候補を分析する国際プロジェクトに参加できます。

通勤中の10分、あなたのその一回のクリックが、教科書を書き換える発見に繋がるかもしれないのです。

| アプローチ | 探す対象 | あなたの役割 |

|---|---|---|

| SETI | 知的生命体からの「人工的な信号」 | 研究を応援・支援する |

| JWST | 微生物なども含む「生命の痕跡」 | 最新の発見に注目する |

| 市民科学 | 新しい惑星や銀河など | 実際に探査に参加する! |

第6章:結論 – 宇宙の孤独が教える、地球という奇跡と私たちの責任

学生時代にこの問いに出会ってから、私はずっと答えを探し続けてきました。フェルミのパラドックスは、私たちに明確な答えを与えてはくれません。しかし、この壮大な問いと向き合い続けること自体に、計り知れない価値があるのだと、今は確信しています。

宇宙の沈黙は、私たちに二つの真実を突きつけます。

一つは、この地球という惑星が、いかに奇跡的な存在かということ。生命、知性、そして文明が、この青い惑星で花開いたことの計り知れない価値。

そしてもう一つは、私たち人類が、いかに貴重で、儚い存在であるかということ。宇宙のどこかに答えがあるかもしれないと空を見上げる私たちは、同時に、自らの手でこの奇跡を終わらせる力を持ってしまった唯一の種でもあります。

宇宙の沈黙は、孤独を嘆くためのものではありません。それは、私たちが守るべきものの価値を再認識させ、足元にある奇跡への責任を自覚させるための、壮大な鏡なのです。

答えのない問いを探し続けること。それこそが、私たちが私たちである証であり、この宇宙で最も意味のある活動なのかもしれません。

あなたはどう考えるか?未来の対話への招待

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、すでにこの壮大な思考の旅の仲間です。宇宙の沈黙について、ぜひあなたの考えを聞かせてください。

私個人としては、希望的観測も込めて「動物園仮説」を信じたいと思う一方、論理的な整合性から「暗い森仮説」の恐怖に最も強く惹かれます。

コメント欄で、以下の2つのテーマについてあなたの意見を教えていただけると嬉しいです。

- あなたが最も有力、あるいは魅力的だと思う仮説は何ですか?その理由もぜひ教えてください。

- もし地球外文明に一度だけメッセージを送れるとしたら、あなたは何と伝えますか?(ハッシュタグ #宇宙への手紙 をつけて教えてください!)

あなたの言葉が、誰かの新たなインスピレーションになるかもしれません。

参考文献

- [1] SETI Institute. “Drake Equation.”

- [2] NASA. “Proxima Centauri.”

- [3] NASA Science. “Planck.” (Planck mission data is the primary source for the 13.8 billion year age estimate).

- [4] Hanson, Robin. “The Great Filter – Are We Almost Past It?,” 1998.

- [5] Ward, Peter D., and Donald Brownlee. “Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe.” Copernicus Books, 2000.

- [6] NASA. “Webb Discovers Methane, Carbon Dioxide in Atmosphere of K2-18 b.” Webb Telescope, 11 Sep. 2023.