プロローグ:一冊の図鑑から始まった、僕の宇宙旅行

子供の頃、父が買い与えてくれた一冊の分厚い星座の図鑑が、僕の宝物でした。ページをめくるたびに現れるギリシャ神話の英雄たち。夜、懐中電灯を片手に庭へ出て、図鑑のページと夜空を何度も見比べ、星の並びにカシオペヤの姿を探したあの夜のことを、今でも鮮明に覚えています。

なぜ、ただの光の点に過ぎないはずの星の集まりに、これほどまでに心惹かれるのだろう?

なぜ、古代の人々は夜空に壮大な物語を紡ぎ出したのだろう?

この記事は、古代の神話から現代の物理学まで、人類が星空に描いてきた壮大な「物語」を巡る、僕自身の知的な冒険の記録でもあります。この旅を終える頃には、あなたの見る夜空は二度と同じものには見えなくなるでしょう。ただの光の点だった星々が、神々の愛憎劇の舞台であり、宇宙の法則を秘めた天体であり、そしてあなた自身の知的好奇心こそが、この壮大な物語の新たな1ページをめくる鍵であることに気づくはずです。

第1章:星座を巡る英雄たちの叙事詩:ギリシャ神話と星の科学

人類が紡いだ星の物語の中で、最も有名で、私たちの文化に深く根付いているのがギリシャ神話でしょう。夜空は、全能の神ゼウスや英雄ヘラクレスたちが繰り広げる、壮大な愛と裏切り、そして悲劇の舞台そのものでした。

ケース1:狩人オリオンと「死にゆく星」ベテルギウス

冬の夜空でひときわ明るく輝くオリオン座。僕が初めて覚えた星座でもあります。ギリシャ神話では、彼は無類の腕を持つ傲慢な狩人でした。自らの力を過信し、「この世のどんな獣も仕留められる」と豪語した彼は、大地の女神ガイアの怒りを買い、遣わされたサソリの毒針に刺されて命を落としたとされています。大神ゼウスは彼の勇姿を惜しみ、天に上げて星座としましたが、今でもサソリ(さそり座)が空に昇ると、オリオンは恐れて西の地平線に沈んでいくのです。

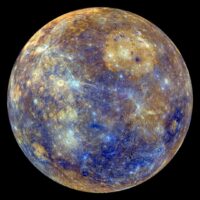

この神話に、現代物理学は驚くべき符合を見出します。オリオンの右肩で不気味なほど赤く輝く一等星、ベテルギウス。この星は、その生涯の最終段階にある「赤色超巨星」です。直径は太陽の約1000倍にも達し、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくない状態にあります。2019年には謎の大減光が観測され、「ついに爆発の兆候か」と世界中の天文学者を騒がせました。

僕が初めてこの符合を知ったとき、これは単なる偶然とは思えませんでした。ベテルギウスの不吉とも言える深い赤色は、肉眼でもはっきりと捉えることができます。古代の人々が、空に浮かぶその色から「血」や「終わり」、「危険」といったイメージを無意識に感じ取り、英雄が悲劇的な死を迎える物語を紡ぎ出した——。これは、星の物理的な現実が、人間の物語的想像力を刺激した証左と考えることはできないでしょうか。神話と科学の繋がりは、私たちが思うよりも、ずっと深いのかもしれません。

ケース2:囚われのアンドロメダと「衝突する銀河」

秋の夜空には、古代エチオピア王家の物語が広がっています。見栄っ張りな王妃カシオペヤが「娘のアンドロメダ姫の美しさは、海の妖精にも勝る」と自慢したため、海神ポセイドンの怒りを買いました。国を襲う化け物への生贄として、アンドロメダ姫は岩に鎖で縛り付けられてしまいます。

この絶体絶命の彼女を救ったのが、英雄ペルセウス。彼は怪物メドゥーサの首を掲げて化け物を石に変え、姫を救い出して妻に迎えました。この一連の物語の登場人物(カシオペヤ、アンドロメダ、ペルセウス)は、みな秋の星座として夜空に輝いています。

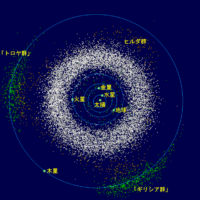

そして、このアンドロメダ座のすぐそばに、ぼんやりと光る雲のような天体があります。これが、アンドロメダ銀河です。肉眼で見える最も遠い天体(250万光年の彼方)であり、私たちの天の川銀河の数倍にもなる、約1兆個もの星々からなる巨大な銀河です。

最新の研究では、このアンドロメダ銀河は時速40万kmで私たちの天の川銀河に接近しており、約45億年後に衝突・合体を始めると予測されています。神話で絶体絶命の危機にあった姫の名を持つ星座のそばで、現実の宇宙でも、銀河同士の壮絶なドラマが始まろうとしているのです。壮大な時空を超えた偶然の一致に、ただただ畏怖の念を抱かざるを得ません。

第2章:文化が違えば宇宙も変わる:世界各地の創生神話

ギリシャ神話はあまりにも有名ですが、星空の物語はそれだけではありません。地球の裏側、そして私たちの足元である日本では、全く異なる宇宙の姿が描かれていました。文化や風土が違えば、宇宙の「形」もまた変わってくるのです。

日本の宇宙観:すばるの星に見た美意識

『古事記』や『日本書紀』で語られる日本の神話では、世界の始まりは「高天原(たかまがはら)」という天上の神々の世界と、地上の「葦原中国(あしはらのなかつくに)」、そして地下の「黄泉国(よみのくに)」という三層構造で描かれます。そこには、八百万の神々が存在し、絶対的な中心や唯一神という概念は希薄です。

星の物語に目を向ければ、清少納言が『枕草子』で「星はすばる」と記したプレアデス星団(すばる)が有名です。彼女は、集まって輝く小さな星々の姿に、洗練された美しさを見出しました。これは、英雄の武勇伝を刻んだギリシャ文化とは対照的に、四季が豊かで自然と共生してきた日本の美意識が生んだ、繊細な星への眼差しと言えるでしょう。

エジプトの宇宙観:ナイルが育んだ循環の世界

乾燥した砂漠地帯で、ナイル川の氾濫という正確なサイクルと共に生きた古代エジプトの人々は、宇宙を非常に秩序正しい循環システムとして捉えました。大地の神ゲブ(男性)の上に、天空の女神ヌト(女性)が弓なりに覆いかぶさり、その間に大気の神シューが立って両者を支えています。太陽神ラーは、昼間は天空の船に乗ってヌトの体を旅し、夜は彼女に飲み込まれて冥界を旅し、朝に再び東から生まれる。この永遠の循環こそが、彼らの宇宙の姿でした。そして、そのナイルの氾濫の時期を告げたのが、おおいぬ座のシリウス(エジプト名:ソプデト)の輝きだったのです。

北欧の宇宙観:巨大な樹が貫く九つの世界

寒く厳しい自然環境で生きたヴァイキングたちは、宇宙を一本の巨大なトネリコの木「ユグドラシル」が貫いていると考えました。その枝は神々の国「アースガルズ」まで伸び、幹は人間の国「ミズガルズ」を通り、根は巨人の国や死者の国にまで達しています。この九つの世界は、常に緊張関係にあり、やがては最終戦争「ラグナロク」によってすべてが滅び、そして再生するとされています。厳しい自然の中で、常に死と再生を意識していた彼らの世界観が色濃く反映されています。

このように、世界中の神話は、その土地の文化や価値観を映し出す鏡でした。しかし、これらの世界では、日食や月食は「神が太陽や月を喰らう不吉な予兆」とされ、彗星は災いの前触れと恐れられました。宇宙は神々の意志と気まぐれに満ちた、神秘と恐怖の領域だったのです。人類は、いつ、どのようにして、この「神々の気まぐれ」から「宇宙の法則」へと、物語の主役を書き換えていったのでしょうか?

第3章:神々の気まぐれから万有引力へ:科学的宇宙観への大転換

惑星の不可解な動き——まっすぐに進むかと思えば、突然立ち止まり、逆方向に戻っていく(逆行)。まるで気まぐれに散歩しているかのようなその動きは、神話だけでは説明しきれない大きな謎でした。この「神々の気まぐれ」を、人類はどのようにして「予測可能な法則」へと書き換えていったのか。ここからは、私たちの宇宙観が根底から覆った、知の大転換の物語です。

天動説:神に選ばれた「不動の中心」地球

現代の私たちにとって「地球が太陽の周りを回っている(地動説)」のは当たり前の知識です。しかし、ほんの数百年前まで、それはありえない異端の考えでした。当時の常識は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスらが体系化した「天動説」です。

- 宇宙の中心は地球である

- 月、太陽、惑星、そして星々はすべて、地球の周りを完璧な円を描いて回っている

- 月より上の「天界」は神々の領域であり、永遠不変。一方、地上の世界は不完全で、常に変化する

この世界観は、「神が創造した宇宙の中心に、特別な存在として人類がいる」という考えを支える、心地よいものでした。惑星の逆行という不規則な動きは、非常に複雑なモデル(周転円)を考案して、なんとか辻褄を合わせていたのです。

革命の観測:それでも地球は動いていた

この複雑怪奇な宇宙像に、静かに異を唱えたのがポーランドの天文学者、ニコラウス・コペルニクスでした。「計算をシンプルにするために、宇宙の中心に太陽を置いたらどうだろう?」という彼のアイデアが、地動説の始まりです。

しかし、本当の意味で革命の引き金を引いたのは、イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイでした。彼が自作の望遠鏡を夜空に向けたとき、常識を覆す光景が次々と目に飛び込んできます。

- 月の表面は、神々が作った完璧な球体ではなく、デコボコのクレーターだらけだった。

- 木星には、その周りを回る4つの衛星があった(地球以外の天体にも中心があった!)。

これらの発見は、「天界は完璧で、すべては地球を中心に回っている」という天動説の根幹を揺るがす動かぬ証拠でした。地球は特別な場所ではなく、数ある惑星の一つに過ぎないかもしれない。この考えは、当時の価値観そのものを破壊しかねない、あまりにも危険な思想でした。事実、彼は後に宗教裁判で有罪判決を受けることになります。

法則の発見:信念を捨て、事実に従った男

ガリレオが観測で常識を打ち破っていた頃、ドイツでは、宇宙に隠された「神の設計図」を数学的に見つけ出そうと情熱を燃やす男がいました。ヨハネス・ケプラーです。

熱心なキリスト教徒だった彼は、宇宙は神が創造した完璧な幾何学的調和(ハーモニー)に満ちていると固く信じていました。師であるティコ・ブラーエが遺した、当時最も精密だった惑星の観測データを使い、その設計図を解き明かしようとします。しかし、何年計算を繰り返しても、惑星の軌道は「完璧な円」にはなりませんでした。

ここに、科学者としてのケプラーの真髄を見ることができます。何年にもわたる苦闘の末、ケプラーは自らが美しいと信じていた「円軌道」という信念を捨て、観測データという事実にのみ向き合ったのです。そして、ついに彼は宇宙の真の姿にたどり着きます。

惑星は、太陽を一つの焦点とする「楕円軌道」を描いていたのです。

これが有名な「ケプラーの法則」の第一法則です。神の調和を探し求める神秘主義的な探求が、結果として、宇宙を支配する冷徹な物理法則を発見させた瞬間でした。これは、美しい信念よりも、目の前の事実を重んじるという科学の精神そのものを示しています。

すべてを一つにした「万有引力」

ケプラーによって、惑星が「どのように」動くかは分かりました。しかし、「なぜ」楕円軌道を描くのかは、まだ誰にも説明できませんでした。その最後のピースを埋めたのが、イギリスの科学者アイザック・ニュートンです。

「私が遠くを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩に乗っていたからです」

この巨人の肩の上で、ニュートンは庭でリンゴが木から落ちるのを見て、あの有名な問いを思いつきます。「なぜリンゴはまっすぐ地面に落ちるのに、空に浮かぶ月は落ちてこないのだろう?」

彼の答えは、宇宙観を決定的に変えるものでした。「月も、リンゴと同じように常に地球に向かって『落ち続けて』いるのだ」と。月は地球に引かれながらも、前に進む勢い(慣性)があるため、地面に激突することなく、地球の周りを回り続けている。そして、この「引力」は、リンゴと地球の間だけでなく、宇宙のあらゆる物体の間に働いている。これが「万有引力の法則」です。

この法則の発見は、まさに最終的な革命でした。地上の物理法則と天界の物理法則は、全く同じ一つの法則で説明できることが証明されたのです。神々の気まぐれや、天と地を隔てていた壁は完全に取り払われ、宇宙は人間の理性で理解できる、シンプルで普遍的な「法則」が支配する、予測可能な世界へと姿を変えたのです。

天文学者のカール・セーガンは言いました。「私たちは、星の灰でできている」と。ニュートンが宇宙を貫く法則を発見し、現代の物理学は、私たち自身が、かつて星の内部で作られた元素から成り立っていることを明らかにしました。宇宙の法則を知ることは、私たち自身のルーツを知る旅でもあるのです。

エピローグ:今夜、あなたが星空に新たな物語を描くために

ここまで、神話から科学へ、人類が宇宙に描いてきた壮大な物語の変遷を旅してきました。あの夜、図鑑を片手に星を見上げた僕のように、きっとあなたも、尽きることのない探究心というバトンを受け取った、この物語の新たな担い手なのです。

幸いなことに、現代に生きる私たちには、古代の人々にはなかった強力なツールがあります。

1. スマートフォンを「魔法の杖」に変える

まずは、天体観測アプリをダウンロードしてみましょう。スマートフォンを夜空にかざすだけで、星座の名前やそこに秘られた神話、星の物理データまで瞬時に表示してくれます。

- おすすめアプリ:

- Star Walk 2: 美しいグラフィックと詳細な情報が魅力。星座の絵を重ねて表示できるので、神話の世界に浸れます。

- SkyView® Lite: AR(拡張現実)機能が秀逸。カメラを通して、目の前にある星が何かを直感的に教えてくれます。

2. 季節の物語を見つける

秋の夜空を見上げてみましょう(2025年10月現在)。西の空に傾きつつも「夏の大三角」がまだ輝いています。こと座のベガ(織姫星)とわし座のアルタイル(彦星)が、天の川を挟んで輝いているのを見れば、七夕の物語に思いを馳せることができるでしょう。そして天頂から東の空にかけては、アンドロメダの物語の主役たち(カシオペヤ座、ペガスス座)が昇ってきています。

3. プラネタリウムで時空を超える

もし天気が悪くても、物語への扉は開かれています。お近くのプラネタリウムに足を運んでみましょう。最新のプラネタリウムでは、単に星空を再現するだけでなく、神話をテーマにしたCG映像や、宇宙旅行を疑似体験できるプログラムが数多く上映されています。解説員の生の語りは、本やアプリでは得られない感動を与えてくれるはずです。

4. 知の冒険を続けるための「次の1冊」

この記事でさらに興味が湧いたなら、ぜひ書籍の世界へ。神話と科学、どちらの扉を開きますか?

- 神話の世界をもっと深く: 『世界神話入門』(勉誠社, 篠田知和基 著) – 世界中の神話の共通点や違いを比較し、人類の普遍的な思考に迫る一冊。

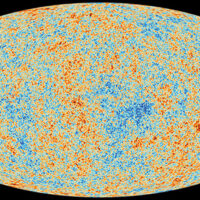

- 物理学の世界へ第一歩: 『Newtonライト 宇宙の始まりと終わり』 – 豊富なイラストと図解で、ビッグバンから宇宙の未来まで、最新の宇宙論を分かりやすく学べます。

神話の時代から、人類は夜空に問いを投げかけ続けてきました。その問いこそが、私たちをここまで連れてきてくれたのです。

今夜、少しだけ空を見上げてみませんか。そこには、古代から続く壮大な物語と、まだ誰も知らない未来の物語が、あなたを待っています。あなたが好きな星の神話や、星空にまつわる思い出は何ですか?ぜひコメント欄であなたの物語を教えてください。

あわせて読みたい記事

主な参考資料

- NASA. (2012). NASA’s Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision with Andromeda Galaxy.

- ESO. (2020). ESO Telescope Sees Star Betelgeuse Dimming.