「天文学者」と聞いて、あなたはどんな姿を思い浮かべますか?

静かな夜、巨大な望遠鏡のレンズを覗き込み、一人星空と対話する孤独な科学者──。私自身、子供の頃に抱いていたのは、まさにそんなロマンチックなイメージでした。

しかし、大学で宇宙物理学を学び、研究者として世界の最前線に身を置く今、その現実はイメージとは少し、いえ、かなり異なる場所にあります。

この記事では、大学で教鞭をとりながら宇宙の謎を探求する若手研究者、「A准教授」の1日に密着します。彼は、かつての私自身と、世界中の同僚たちの姿を重ね合わせた、現代の天体物理学者の象徴です。データとコード、そして仲間との白熱した議論に満ちた、知的好奇心の最前線へ、ようこそ。

午前の部:宇宙からの”暗号”と向き合う孤独な闘い

A准教授の1日は、夜空ではなく、朝の光が差し込む研究室で始まります。その手にあるのは望遠鏡の接眼レンズではなく、一杯のコーヒー。そして、向き合うのは星空ではなく、PCのモニターに映る無数の数字とコードです。

午前中の仕事は、いわば「宇宙からの大量の暗号を読み解く」作業。その中心は、プログラミングによるデータ解析に他なりません。

A准教授がまず開くのは、世界中の最新論文がリアルタイムで投稿されるプレプリントサーバー「arXiv.org」¹。昨日、自分の研究テーマである「初期宇宙のモンスター銀河」について、ライバルである海外の研究チームがどんな発見をしたか。自分のアプローチを根底から覆すような結果は出ていないか。心臓が少し早くなるのを感じながら、鋭い目でタイトルをスキャンします。

(よし、まだ先は越されていない…)安堵のため息をつき、彼は自身の解析コードに向き直ります。今夜、半年に一度の観測が成功すれば、この分野を大きくリードできるはずだ。

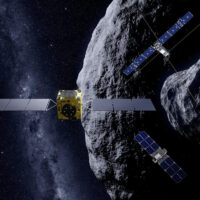

彼の専門は、Pythonというプログラミング言語を駆使した観測データの解析です。チリのアルマ望遠鏡から送られてきた、数十ギガバイトにも及ぶデータ。それはそのままではただの数字の羅列で、宇宙の姿を何も語ってはくれません。この「生データ」に含まれる、大気の影響や観測装置のクセといった無数のノイズを取り除き、物理的な意味を持つ「光の強さ」や「天体の速度」といった情報に変換する(キャリブレーション)地道な作業に、数時間を費やすことも珍しくありません。

なぜPythonが天文学者の”標準言語”なのか?

かつて、天文学のデータ解析は専門的な言語で行われることが主流でした。しかし、ここ10年ほどでPythonがデファクトスタンダードとなったのには明確な理由があります。それは、Astropy²に代表される、天文学に特化した膨大なライブラリ(便利な道具セット)が、世界中の研究者コミュニティによって開発・整備されてきたからです。これにより、複雑な座標変換やデータ形式の読み込みといった、かつては専門家が多大な時間を費やしていた作業を、数行のコードで実行できるようになりました。Pythonは、私たち天文学者が「面倒な作業」から解放され、純粋に「科学的な思考」に集中するための、最強の武器なのです。

モニターに映るスペクトルデータと睨めっこしながら、A准教授は思考を巡らせます。「(この奇妙なシグナルは…ノイズか?いや、待てよ。半年前のシミュレーションで予測した、星形成が暴走する銀河特有の分子ガスのパターンに酷似している…まさか)」

この作業は、宇宙が発する難解な言語を、人間が理解できる言葉へと翻訳する孤独な闘い。華やかな発見の裏で、天体物理学者の仕事は、こうした泥臭くも創造的な知的労働に支えられているのです。

午後の部:知のバトンを繋ぎ、世界と議論する

午前中の孤独な思考の時間は終わり、A准教授の午後は「対話」で満たされています。

午後一番に行われるのは、研究室に所属する大学院生たちとのゼミ(セミナー)です。ここでは、学生たちが取り組む研究の進捗報告を受け、A准教授が指導を行います。

「その分析方法では、別の物理現象の影響を排除しきれないのではないか?系統誤差の見積もりは十分か?」

「その結論を導くには、あと2つの波長帯での観測データが必要だろう。次の観測プロポーザルに盛り込もう」。

A准教授の指摘は、時に厳しいもの。しかしそれは、かつて自身も指導教官から同じように厳しく、そして愛情ある指導を受けてきた経験に基づいています。学生たちが科学者として自立し、将来、自分を越えていく存在になってほしいという期待の表れなのです。自分の知識や経験を次世代に繋いでいく「教育」もまた、大学に所属する研究者の重要な使命なのです。

ゼミが終わると、今度はヨーロッパと北米の研究者とのオンラインミーティングが始まります。議題は、今夜の観測で検証する、あの「初期宇宙のモンスター銀河」の正体について。

「我々のチームが提唱した『星形成暴走モデル』によれば、この銀河からは特異な一酸化炭素分子の輝線が見えるはずだ」A准教授は、自身の解析結果を画面に示しながら力説します。「もしこれが検出できれば、初期宇宙における銀河進化の常識を覆す発見になる」。画面越しの共同研究者たちと、白熱した議論が交わされます。

議論が終わり、大学が静けさを取り戻す頃、多くの研究者は帰路につきます。しかし、今日のA准教授は違います。

なぜなら、まさに今議論した『星形成暴走モデル』の雌雄を決する、半年に一度の『決戦』が、地球の裏側で始まろうとしているからです。

夜の部:祈りと共に、地球の裏側へと思いを馳せる観測時間

午後9時、日本の大学の研究室。日中の喧騒が嘘のように静まり返ったフロアで、A准教授のモニターだけが煌々と光を放ちます。画面に映るのは、13時間の時差を超えた、地球の裏側チリ・アタカマ砂漠の星空。そして、現地の望遠鏡オペレーターとのチャットウィンドウです。

いよいよ、半年の準備期間と熾烈な競争を経て勝ち取った、たった3時間の「決戦」が始まろうとしていました。

現代の天体観測はインターネットを通じて世界中の望遠鏡を遠隔操作する「リモート観測」が主流です。A准教授のような研究者は、日本にいながら世界最高性能の望遠鏡を操り、宇宙の謎に挑むのです。

観測の最前線は、なぜ地球の裏側なのか?

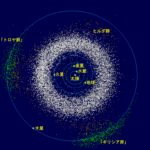

それは、世界最高峰の望遠鏡が、天体観測に最も適した場所に設置されているからです。

- ハワイ・マウナケア山頂:日本の「すばる望遠鏡」³などが集まる、世界で最も優れた観測地の一つ。

- チリ・アタカマ砂漠:標高5000mの乾燥地帯に「アルマ望遠鏡」⁴が設置されており、特に電波観測に適している。水蒸気は電波を吸収してしまうため、極度に乾燥した高地こそが観測の最適地なのです。

望遠鏡を使うのは「狭き門」の中の狭き門

ここで重要なポイントは、誰でも自由に巨大望遠鏡を使えるわけではない、という点です。

これらの望遠鏡の観測時間は、世界中の研究者による熾烈な競争の末に勝ち取るもの。例えば、すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡の競争率は、例年3倍から5倍にも上ります。研究者は「プロポーザル」と呼ばれる詳細な研究計画書を提出し、専門家からなる審査委員会にその科学的価値を認められなければなりません。

このプロポーザルこそ、初心者が最もつまずき、そしてプロの研究者が最も心血を注ぐポイントです。単に「面白い天体だから見たい」では、決して採択されません。「この観測で我々の『星形成暴走モデル』が検証されれば、宇宙の加速膨張を引き起こすダークエネルギーの正体に迫る、全く新しいアプローチを提示できる」といった、科学コミュニティ全体に与えるインパクトと、そのための具体的な観測戦略を明確に示す必要があるのです。

最後の敵は「運」-祈りの3時間-

苦労して観測時間を獲得しても、最後の敵が待ち構えています。それは天候です。

「現地の天候は晴れ。シーイング(大気の揺らぎ)も良好です」。オペレーターからのメッセージに、A准教授は安堵します。もし、この貴重な夜が雲に覆われてしまったら?残念ながら、多くの場合「また半年後」です。再度プロポーザルを提出し、再び世界中のライバルと観測時間を競うことになります。

観測が始まり、データがリアルタイムで転送されてくる。モニターに表示されるスペクトルに、A准教授は息を呑む。(頼む、出てくれ…)心の中で祈りながら、彼はノイズの中から現れるはずの、あの「特異な輝線」を待ち続けます。テクノロジーと知性、そしてほんの少しの運を駆使して行われる、壮大な挑戦。その結果が明らかになるのは、数週間後の詳細な解析を待たねばなりません。

天体物理学者になるには?-私が歩んだ道と必要なスキルセット-

さて、A准教授のような刺激的(で、時に胃の痛む)毎日を送る天体物理学者になるには、どのような道のりを歩むのでしょうか?私の経験も踏まえ、そのリアルなルートをご紹介します。

博士号取得までの道のり

まず、この分野の研究者になるには、博士号(Ph.D.)の取得がほぼ必須となります。これは研究者としてのパスポートのようなものです。

- 大学: 物理学科や天文学科などで、物理学と数学の基礎を徹底的に学びます。ここで学ぶ相対性理論や量子力学が、後の研究の血肉となります。

- 大学院: 修士課程(2年)、博士課程(3〜5年)と進学し、指導教員のもとで専門的な研究テーマに取り組み、博士論文を完成させます。ここが最初の正念場です。

ポスドクという試練-世界を渡り歩く研究者たち-

博士号を取得しても、すぐに安定した職に就けるわけではありません。多くの若手研究者は、「ポスドク(博士研究員)」として、数年任期の研究職を国内外で渡り歩きます。これは文部科学省の調査⁵でも示されている一般的なキャリアパスです。A准教授も、ドイツとアメリカで合計5年間ポスドクとして過ごし、成果が出ない焦りから眠れない夜を過ごした経験があります。この期間にどれだけ質の高い研究論文を発表し、研究者としての実績と国際的な人脈を築けるかが、その後のキャリアを大きく左右するのです。

天体物理学者の七つ道具(+α)

現代の研究者に不可欠なスキルとツールを、私の経験から解説します。

- 物理学と数学の知識: 全ての土台。宇宙を記述する「言語」そのものです。

- プログラミング能力 (Python): データを「料理」するための必須スキル。アイデアを検証し、結果を可視化する上で欠かせません。

- 英語力: 論文、学会、議論、全てが英語です。これは科学の「世界共通語」です。

- 論文執筆ツール (LaTeX): 美しい数式を含む論文を作成するための標準システム。これが使えないと、共同研究者とまともに思考を共有できません。

- 情報収集ツール (arXiv): 最新論文をチェックするための必須プラットフォーム。情報の速さが研究の死活問題になることも。

- 論理的思考力: 未知の現象に対して仮説を立て、それを検証するための道筋を構築する、研究者の最も重要な能力です。

- 探求心と忍耐力: すぐに答えが出ない問いに、何年も向き合い続ける情熱と粘り強さ。これがなければ、研究者の道は歩めません。

まとめ:知的好奇心が、宇宙を拓く

A准教授の1日、いかがでしたでしょうか。

天体物理学者の仕事は、孤独なデータ解析の時間、活発な議論を交わす時間、そして運を天に任せる観測の時間と、非常に多面的です。その全ての根底にあるのは、私自身がそうであるように、たった一つの純粋な想いです。

「まだ誰も知らない、宇宙の仕組みを知りたい」

この尽きることのない知的好奇心こそが、研究者を突き動かし、人類の知の地平を少しずつ押し広げていく原動力なのです。

この世界に興味を持ったあなたへ

この記事を読んで、宇宙の探求に少しでも心を動かされたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。

- 主要な研究機関のサイトを訪れる:国立天文台(NAOJ)や宇宙航空研究開発機構(JAXA)のウェブサイトは、日本の宇宙科学の最前線を美しい画像と共に知るための最高の入り口です。

- 良質な一般書に触れる:カール・セーガンの『コスモス』のような古典的名著は、今も色褪せない宇宙の壮大さを教えてくれます。数式を使わずに宇宙の面白さを伝えてくれる本がたくさんあります。

- この記事で対話する:「もしあなたが研究者なら、どんな謎に挑みたいですか?」ぜひ、あなたの好奇心をコメントで聞かせてください。そこから新たな探求が始まるかもしれません。

あなたの小さな一歩が、未来の宇宙を解き明かす大きな旅の始まりになることを願っています。

参考文献・情報源

- 1. arXiv.org e-Print archive. コーネル大学図書館が運営。

- 2. Astropy Project. 天文学のためのPython共通コアパッケージ。

- 3. 国立天文台ハワイ観測所. すばる望遠鏡公式サイト。

- 4. アルマ望遠鏡. 国立天文台、ESO、NRAOによる国際共同プロジェクト。

- 5. 文部科学省 科学技術・学術政策研究所. 「博士人材追跡調査」. 博士号取得後のキャリアパスに関する統計データを提供。