夜空にまたたく星々を見上げたとき、その一つ一つの色が違うことに、心を動かされた経験はありませんか?

私には、忘れられない星空の記憶があります。あれは幼い頃、父の肩車から見上げた冬の夜空。オリオン座の左肩で赤く燃えるベテルギウスと、右下で青白くダイヤモンドのように輝くリゲル。二つの星は、まるで異なる魂を宿しているかのように、私に語りかけているように見えました。

「なぜ、星の色は違うのだろう?」

その純粋な問いこそが、私を宇宙の最も深遠な謎を解き明かす、壮大な旅へと誘う羅針盤となったのです。実は、星の色とりどりの光は、単に美しいだけではありません。それは、星の誕生から死まで、その一生のすべてを記録した「宇宙からの暗号」だったのです。

そして人類は、その暗号を読み解く魔法の鍵、「分光学」を手にしました。この学問を知ったとき、子供の頃の私の疑問が、まるでパズルのピースがはまるように氷解していく知的な興奮を、今でも鮮明に覚えています。

この記事では、かつての私のように星空に不思議を感じているあなたを、壮大な宇宙の謎解きへご案内します。難解な数式は一切不要です。光という一筋の糸をたどり、共に宇宙の真実に迫っていきましょう。

この記事で解読できる「宇宙の暗号」

- ✅ 虹の原理で「星の指紋」が浮かび上がるのはなぜか?(基本原理)

- ✅ 星の光から温度、成分、年齢、動き、さらには隠れた惑星まで見抜く方法(5つの真実)

- ✅ たった一つの光の分析が、宇宙の始まりの謎を解き明かした物語(歴史的偉業)

- ✅ 分光学の最前線が探る、地球外生命の「息づかい」(未来への展望)

さあ、あなたの知的好奇心をエンジンに、時空を超えた宇宙探査の旅へ出発しましょう。

【STEP1】光の指紋「スペクトル」:宇宙語のアルファベット

まず、暗号解読の基本となる「光の指紋」について学びます。

太陽の光をプリズムに通すと、美しい虹色の帯が現れますね。この光の帯を「スペクトル」と呼びます。分光学とは、このスペクトルを詳細に分析し、光の源の正体を探る科学技術です。

星の光から得られるスペクトルには主に3種類あり、それぞれが宇宙を構成する「アルファベット」の役割を果たします。

1. 連続スペクトル:無地の巻物

切れ目のない、なめらかな虹色の帯。太陽の中心部(光球)や白熱電球のように、高温・高密度の物体から放たれる光がこれにあたります。いわば、メッセージが書かれる前の「無地の巻物」です。

2. 吸収スペクトル:星の指紋

連続スペクトルの中に、無数の黒い線(吸収線)が入ったもの。これが、星の光が持つ「バーコード」の正体です。恒星の中心部から放たれた光が、その星の低温なガス層(大気)を通過する際、ガス中の原子が特定の色の光だけを「つまみ食い」することで生じます。星の成分を知る上で最も重要なスペクトルです。

3. 輝線スペクトル:星雲のネオンサイン

オリオン大星雲のような高温・低密度のガス自体が、特定の色の光を放つことで生じる、明るい輝線のパターンです。ネオンサインが特定の色で光るのと同じ原理です。

この3つの「文字」の読み方を覚えた今、いよいよ星々がその光に刻み込んだ壮大なプロフィールを読み解いていきましょう。最初に暴かれるのは、星の体温です。

【STEP2】星の「バーコード」が暴く5つの真実

前の章で手に入れた「アルファベット」を使い、星の光という暗号を本格的に読み解いていきます。星のスペクトルは、その星の全てを記録した「宇宙のカルテ」なのです。

| 分析対象(光の何を見るか?) | 判明する真実(星の何がわかるか?) |

|---|---|

| スペクトルの最も強い色の波長 | ① 星の表面温度 |

| 吸収線(暗い線)のパターン | ② 星の構成元素 |

| 重元素(金属)の線の量 | ③ 星の年齢と世代 |

| スペクトル全体の波長のズレ | ④ 星の動き(視線速度) |

| 微細なズレの周期的変化 | ⑤ 隠れた惑星の存在と、その大気成分 |

真実1:星の「表面温度」がわかる 🔥

最も直感的にわかるのが、星の表面温度です。これは物理学のウィーンの変位則に基づくもので、高温の物体ほど放つ光のピーク波長が短く(青く)なります。

- 赤っぽい星(例:オリオン座のベテルギウス) → 表面温度が低い(約3,500℃)

- 黄色っぽい星(例:私たちの太陽) → 表面温度が中くらい(約5,500℃)

- 青白い星(例:オリオン座のリゲル) → 表面温度が非常に高い(12,000℃以上)

初心者がつまずきやすいポイント

日常生活の「赤=熱い」「青=冷たい」というイメージとは逆転します。「青い炎が一番温度が高い」と覚えておくと良いでしょう。私が子供の頃に不思議に思ったベテルギウスの赤とリゲルの青の違いは、まさにこの温度の違いだったのです。

真実2:星の「構成元素」がわかる 🔬

スペクトルに刻まれた吸収線は、原子の種類によって決まった「光の指紋」です。このパターンを分析することで、星の大気が何でできているかが正確にわかります。

【深掘り解説】なぜ原子は特定の光だけ「つまみ食い」するのか?

この現象は、原子が「エネルギーの階段」を持つ建物だと想像すると理解できます。原子内の電子は、決まった高さの段にしか存在できません。そして、段の高さにピッタリのエネルギーを持つ光(=特定の色・波長の光)だけを使って上の階にジャンプできます。この「階段の設計図」は元素ごとに固有であるため、吸収線のパターンから元素を特定できるのです。これは、目に見えない原子の世界と遥か彼方の星が、同じ物理法則(量子力学)で繋がっている壮大な証拠です。

真実3:星の「年齢と世代」がわかる 🎂

宇宙誕生時、宇宙には水素とヘリウムしかありませんでした。それ以外の重い元素(天文学では慣習的に、水素・ヘリウム以外の全元素を金属と呼びます)は、すべて恒星内部の核融合や超新星爆発で作られました。

つまり、スペクトルを分析して金属の量が少なければ宇宙初期に生まれた古い世代の星(種族II)、多ければ後の世代の星が作った「土壌」から生まれた新しい世代の星(種族I)だとわかるのです。

真実4:星の「動き」がわかる 🚗💨

救急車のサイレンでおなじみの「ドップラー効果」は光にも起こります。星が私たちから遠ざかる場合、光の波長が引き伸ばされて赤っぽく見え(赤方偏移)、近づく場合は青っぽく見えます(青方偏移)。このズレの大きさを測定することで、星の視線速度を精密に計算できます。

真実5:「隠れた惑星」とその「大気」までわかる 🪐

分光学の真骨頂は、見えないはずの存在すら暴き出す点にあります。その代表例が太陽系外惑星の探査です。

【深掘り解説】星の「ふらつき」で惑星が見つかる仕組み

惑星が恒星の周りを公転する際、実は恒星も惑星の重力に引かれてわずかに「ふらつき」ます。この恒星の微細な動きが、地球から見て周期的な「接近と後退」として観測されます。この動きをドップラー効果で捉え、スペクトルの周期的な赤方偏移・青方偏移を検出することで、そこに隠れた惑星の公転周期や質量を推定できるのです。この「視線速度法」によって、何千もの系外惑星が発見されてきました。

こうして個々の星のカルテを読み解く技術は、やがて天文学者の目を、より遠く、宇宙の果てへと向けさせました。そこに映し出されたのは、星一つの運命ではなく、宇宙そのものの始まりと未来を示す、衝撃的な「赤方偏移」だったのです。

【STEP3】宇宙観を覆した、分光学の歴史的発見

分光学は、人類の世界観そのものを変えてきた革命の引き金でした。私が天文学に深くのめり込むきっかけとなった、歴史を揺るがした2つの発見を紹介します。

発見1:太陽で「地球外物質」ヘリウムが見つかる

1868年、フランスの天文学者ピエール・ジャンサンは、太陽光のスペクトルの中に、当時地上で知られていたどの元素とも一致しない未知の黄色い線を発見しました。これを未知の元素と考え、太陽を意味するギリシャ語「ヘリオス」にちなんで「ヘリウム」と命名。人類が、地球の外に存在する物質を、地球にいながらにして発見した歴史的瞬間でした。

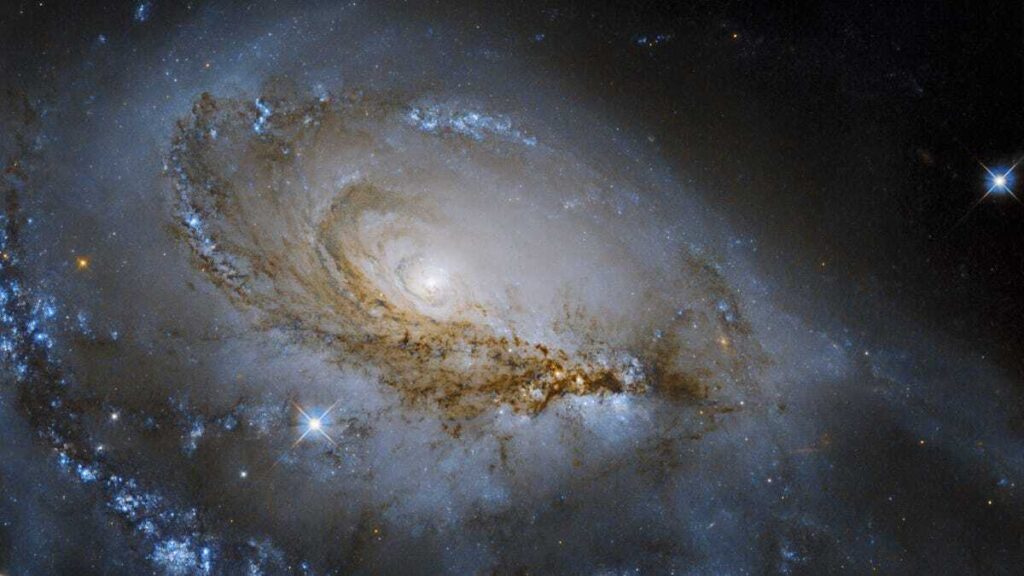

発見2:宇宙が「膨張」している決定的証拠

20世紀初頭、天文学者エドウィン・ハッブルは、遠方銀河のスペクトルを観測し、ほぼ全てが赤方偏移していること、そして「遠い銀河ほど、速いスピードで遠ざかっている」という衝撃の事実を発見しました。この発見は、1929年に米国科学アカデミー紀要 (PNAS) で発表され、宇宙観を一変させます。

これは、宇宙空間そのものが風船のように膨張している決定的な証拠でした。この発見は、宇宙には始まりがあった(ビッグバン)という考えに繋がり、私たちの宇宙観を「静的な宇宙」から「ダイナミックに変化する宇宙」へと書き換えたのです。

こうして人類は、星の光から宇宙の始まりの物語さえも読み解きました。では、この強力なツールは今、そして未来に、私たちをどこへ導こうとしているのでしょうか。旅は、いよいよクライマックスへ向かいます。

【STEP4】分光学の最前線:宇宙に生命の「息づかい」を探す旅

分光学は、今この瞬間も進化を続け、人類の最も根源的な問い「私たちは、宇宙で孤独な存在なのか?」に答えようとしています。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が拓いた新時代

2021年に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、その驚異的な分光能力で、太陽系外惑星の研究に革命をもたらしています。JWSTは、惑星の大気を通過する瞬間の主星の光を精密に分光し、大気に含まれる分子の「指紋」を検出します。

2023年には、系外惑星「K2-18b」の大気からメタンと二酸化炭素を検出。さらに、地球の海洋プランクトンが生成する「ジメチルスルフィド」という分子の存在可能性まで示唆されました(出典: NASA, ESA, CSA, University of Cambridge)。これは生命の存在を示す可能性のある「バイオシグネチャー」の候補であり、世界中の研究者を興奮させています。

AIとの融合、そして未来へ

現代の分光学は、AI(人工知能)との融合でさらなる飛躍を遂げようとしています。膨大なスペクトルデータの中から、人間の目では見逃してしまうような微細なパターンをAIが検出する研究が活発です。

そして未来には、日本の「TMT」や欧州の「ELT」といった口径30メートルを超える次世代超大型望遠鏡が稼働を開始します。これらの望遠鏡は、地球サイズの惑星の大気をより詳細に分析し、生命の「息づかい」とも言えるスペクトルを発見するかもしれません。

結論:あなたの視線が、宇宙探査の最前線になる

この記事を通して、私たちは星の光という一筋の糸をたどり、壮大な宇宙の物語を読み解く旅をしてきました。

子供の頃に感じた「なぜ星の色は違うのか?」という純粋な疑問。それが、星の温度から成分、年齢、動き、さらには惑星の有無やその大気の様子まで語りかける、雄大な情報であったこと。そして、その情報を読み解く「分光学」という鍵が、私たちの宇宙観を築き上げ、今なお未来を切り拓いていること。

もう、あなたにとって夜空は昨日までと同じには見えないはずです。

星の光は、100年前の物理学者と、100年後の未来を生きる誰かと、そして今この瞬間、同じ夜空を見上げるあなたを繋ぐ、時空を超えたメッセージです。

今夜、もし晴れていたら、ぜひ夜空を見上げてみてください。できれば、私がかつてそうしたように、オリオン座の赤き「ベテルギウス」と青き「リゲル」を。その色の違いに、星々の壮大な一生の物語を感じ取れたなら、それこそが、あなただけの宇宙探査の始まりです。あなたの視線が宇宙に向けられたその瞬間、あなたもまた、この壮大な謎解きに参加する探査家の一員なのです。

あなたの宇宙への想いをお聞かせください

あなたが初めて星空に不思議を感じたのは、どんな瞬間でしたか?この記事を読んで、最初に「暗号」を解読してみたいと思った星はどれですか?ぜひコメントで、あなたの物語を教えてください。

また、実際に星を見上げてみたら、ハッシュタグ「#宇宙の暗号を解読した夜」をつけて、SNSでその感動をシェアしてみてくださいね。

参考文献・出典

- NASA. (2023, September 11). Webb Discovers Methane, Carbon Dioxide in Atmosphere of K2-18 b. NASA.

- Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15(3), 168-173.

- 各天体の温度や情報については、JAXA、国立天文台(NAOJ)などの公開情報を参考にしています。