私たちがリンゴの落下から惑星の運行まで、当たり前のように信じているニュートンの万有引力の法則。私自身、学生時代に物理学の美しさに触れて以来、それは宇宙の絶対的なルールブックだと信じて疑いませんでした。しかし、もしその”絶対的な法則”が、宇宙という壮大な舞台では通用しない「ローカルルール」に過ぎないとしたら、あなたの知的好奇心は刺激されませんか?

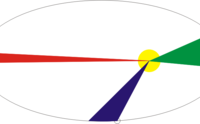

現代宇宙論が描く宇宙の姿は、驚くべきものです。私たちが知るすべての物質—恒星、惑星、そして生命—を構成する原子は、宇宙全体のエネルギーのわずか5%。残りの95%は、正体不明の「暗黒物質(ダークマター)」(約27%)と「ダークエネルギー」(約68%)によって支配されています。

この事実を、ぜひ冷静に受け止めてみてください。私たちは、自分たちを含めた宇宙の「95%」について、その正体を何も知らないのです。これは天文学最大の成功(=未知の領域を数値化した)であると同時に、物理学が直面する最大の「危機」でもあると、私は考えています。

特に暗黒物質は、銀河の奇妙な運動を説明するために導入された”見えない重力源”ですが、約一世紀にわたる天文学者たちの懸命な探索にもかかわらず、その正体は誰も掴めていません。

しかし、もし—。もし、答えが見つからないのは「探すべき物質」が存在しないからで、私たちが疑うべきは既知の「物理法則」の方だったとしたら…?

この記事では、暗黒物質という「常識」に真っ向から挑む、最も有力な対抗理論、「MOND(修正ニュートン力学)」の核心に迫ります。その驚くべき成功、深刻な課題、そして宇宙論の最前線を旅しながら、常識が覆される瞬間の知的な興奮を、共に味わいましょう。

第1章:綻びの発見 – なぜ天文学者は「見えない何か」を必要としたのか?

物語は1970年代、私たちが信じる物理学の根幹に生じた、小さな、しかし無視できない「亀裂」の発見から始まります。

予測と観測の致命的な乖離

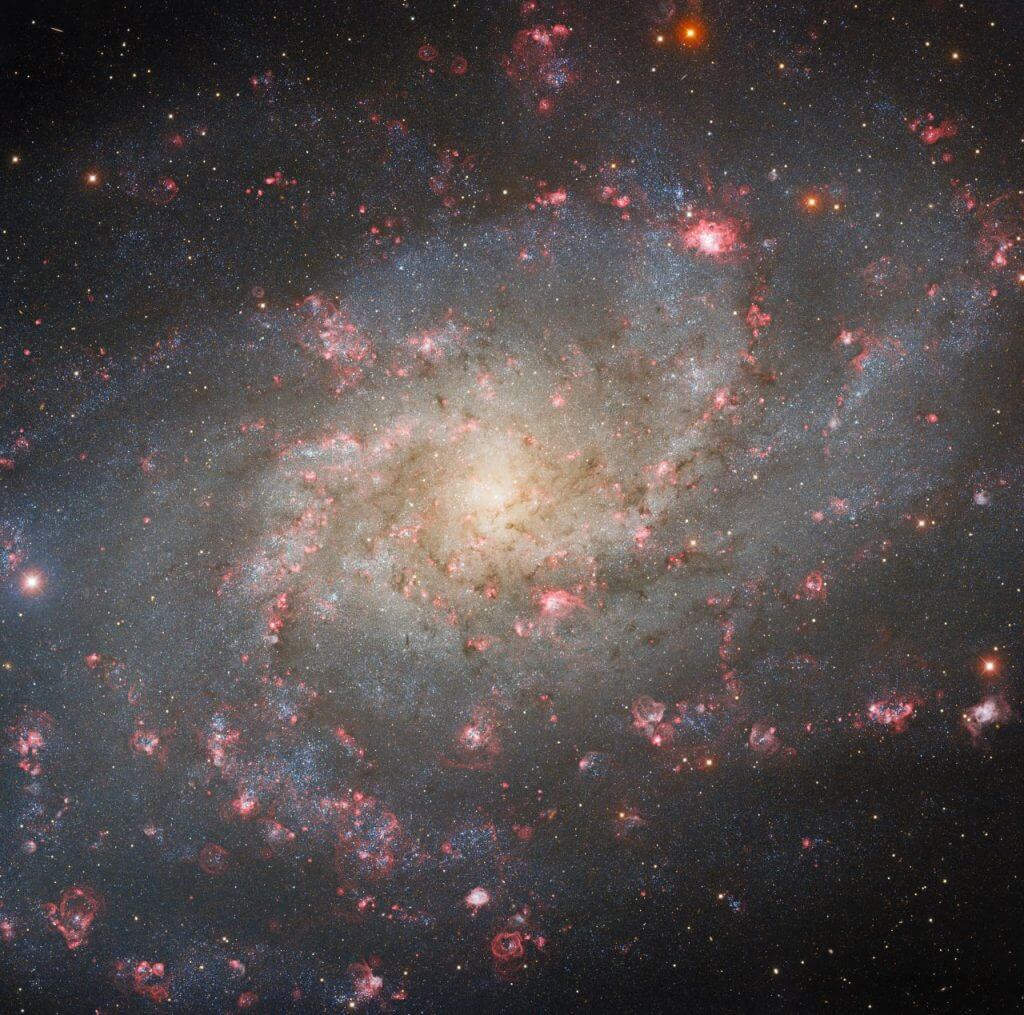

太陽系では、中心の太陽から遠い惑星ほど重力が弱まるため、その公転速度は遅くなります。これはニュートン力学が描く美しい調和です。当然、天文学者たちは、銀河でも中心から離れた星々の回転速度は、同じように緩やかになっていくと考えていました。

ところが、米国の天文学者ヴェラ・ルービンらによる精密な観測が、その常識を打ち砕きます。彼女が明らかにしたのは、銀河の外縁部にある星々が、予測を遥かに超える速度で、しかも距離によらずほぼ一定の速度で回転しているという衝撃の事実でした。

Credit: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/R. Gendler, T.A. Rector, B.A. Wolpa, M. Hanna & J.C. Howk (HU/JHU/LPL)

「銀河の回転曲線問題」と名付けられたこの現象は、深刻な矛盾を意味しました。ニュートン力学が正しければ、銀河は自らの遠心力に耐えきれず、星々を宇宙空間にまき散らし、たちまち崩壊してしまうはずだったのです。

【運営者の視点】常識に挑んだ科学者の勇気

私がこのエピソードで最も心を揺さぶられるのは、ヴェラ・ルービンの不屈の精神です。彼女がこの結果を発表した当初、学界の反応は冷淡でした。「観測ミスだろう」と疑われ、女性科学者への偏見も根強かった時代です。しかし彼女は、地道な観測の蓄積によって、この現象が宇宙の普遍的な姿であることを証明しました。不都合な真実から目を逸らさず、常識(当時の男性中心の学界の常識も含む)に立ち向かった彼女の誠実な研究がなければ、現代宇宙論は始まりすらしなかったのです。

解決策としての「暗黒物質」

この矛盾を解決するため、物理学者は大胆な仮説を立てます。「目に見える物質の何倍もの質量を持つ、光では観測できない”見えない何か”が、銀河全体を広大なハロー(球状の領域)として包み込み、その追加の重力で星々を繋ぎ止めているのではないか」。

この仮説上の物質こそが「暗黒物質」です。この「見えない重り」の存在を認めると、銀河の回転曲線問題だけでなく、銀河団の振る舞いや、重力レンズ効果といった他の宇宙現象までが見事に説明できました。こうして暗黒物質は、宇宙の標準モデルに不可欠なピースとして、確固たる地位を築いていったのです。

しかし、この解決策は、宇宙の27%を正体不明の存在で満たすという、新たな謎を生み出しました。果たして、未知の物質を導入する以外に道はなかったのでしょうか?一人の物理学者が、もっと大胆な可能性に賭けたのです。

第2章:法則を疑え – 「MOND理論」という革命的発想

観測に合わないなら、新たな物質を付け加えればいい。この”対症療法”的なアプローチに、イスラエルの物理学者モルデハイ・ミルグロムは、科学者としての根源的な疑念を抱きました。私自身、物理学を学ぶ中で、アインシュタインがたった一つの「等価原理」という思考から一般相対性理論を築いたような、理論の「美しさ」や「シンプルさ」に魅了されてきました。暗黒物質という「パッチを当てる」ような解決策は、どうにも「美しくない」と感じてしまうのです。ミルグロムも、そうだったのかもしれません。1983年、彼は宇宙論の歴史における重要な問いを投げかけます。

「観測が理論と合わない時、我々は安易に未知の存在を仮定していないか。そもそも、我々が拠り所にしてきた”法則”の方が、不完全である可能性を忘れてはいないか?」

この哲学こそが、「修正ニュートン力学(Modified Newtonian Dynamics)」、通称「MOND」の出発点でした。

MONDの驚くほどシンプルな核心

MONDのアイデアは、驚くほどシンプルかつ大胆です。ニュートンの運動法則 ($F=ma$) を、「加速度がとてつもなく小さい極限状態」においてのみ、その形をわずかに変える、というものです。

私たちの日常や太陽系では、物体は強い力を受け、大きな加速度で運動します。しかし、銀河の外縁部では中心からの重力が極端に弱く、星々が経験する加速度は想像を絶するほど小さい。MONDは、この極限環境で物理法則が新たな姿を見せると考えたのです。

MONDは、$a_0$ という新しい物理定数を導入します。これは、約 $1.2 \times 10^{-10} m/s^2$ という、法則が姿を変える”臨界加速度”です。

- 加速度 $a \gg a_0$ (通常の世界):法則は不変。ニュートン力学のまま ($F = ma$)。

- 加速度 $a \ll a_0$ (極限の宇宙):法則が変化する。例えば、$F \approx m(a^2/a_0)$ のように、同じ力でもより大きな加速度が生じる形に変わる。

この変更が意味するのは、極低加速度の世界では、同じ力(重力)でも、ニュートン力学の予測より遥かに大きな加速度が生じる、ということです。これを「超低燃費のスーパーカー」に例えるなら、アクセルをほんの少し踏むだけで(弱い重力)、驚異的なスピードが出てしまう(高速回転)。このたった一つの修正が、”見えない重り”である暗黒物質を一切必要とせずに、銀河の回転問題を鮮やかに説明してしまうのです。

【運営者の視点】a₀に隠された宇宙の囁き

MONDが単なる数学的トリックでないことを示唆する、不気味な事実があります。この臨界加速度 $a_0$ は、驚くべきことに、宇宙の膨張速度を示すハッブル定数 $H_0$ と光速 $c$ から計算される値 ($c H_0 / 2\pi$) とほぼ一致するのです。これは、銀河という局所的な現象を説明するために導入された定数が、宇宙全体の構造と結びついている可能性を示唆します。この「偶然にしては出来すぎた一致」こそ、MONDの背後に未発見の物理が潜んでいると信じる研究者の原動力であり、私自身がMONDという理論に強く惹かれ続ける最大の理由です。

この驚くほど大胆な理論は、果たして現実の宇宙という名の『法廷』で、暗黒物質という強力なライバルに打ち勝つことができるのでしょうか?次章では、その驚くべき証拠能力と、致命的な矛盾点を検証します。

第3章:MONDの栄光と挫折 – 驚異的な予言と致命的なアキレス腱

MONDが単なる代替案に留まらず、一部の科学者を熱狂させるのは、それが暗黒物質モデルの弱点を突き、いくつかの観測事実を「予言」してみせたからです。しかし、その栄光の裏には、致命的なアキレス腱も潜んでいました。

MONDの輝かしい成功

- 驚異的な予測精度: 暗黒物質モデルでは、銀河ごとに暗黒物質の量や分布を調整(チューニング)して観測に合わせる必要があります。対照的にMONDは、$a_0$ というたった一つの定数と、光って見える物質(バリオン)の分布だけから、多種多様な銀河の回転速度を驚くほど正確に「予測」します。

- タリー・フィッシャー関係の「予言」: 銀河の明るさ(バリオン質量)とその回転速度の4乗が比例する ($L \propto v^4$) という「タリー・フィッシャー関係」は、MONDが登場する前から知られていた謎の経験則でした。暗黒物質モデルにとってこれは偶然の産物ですが、MONDはこの関係式を理論的に完璧に導き出します。これは後付けの説明ではなく「予言の的中」であり、MONDの最も強力な証拠とされています。

- 銀河スケールの問題解決: 標準モデル(Λ-CDM)が苦手とする、銀河系の周囲に予測より衛星銀河が少ない「衛星銀河問題」や、銀河中心部の暗黒物質密度が予測と合わない「コア・カスプ問題」。MONDはこれらの不一致を、より自然に説明できるとされています。

立ちはだかる三つの巨大な壁

銀河スケールでは無類の強さを誇るMOND。しかし、その適用範囲を銀河団、そして宇宙全体へと広げた時、その理論は深刻な、そしておそらくは致命的な困難に直面します。

Credit: X-ray: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.

- 壁① 銀河団の質量残差問題: 数百の銀河が集う銀河団では、MONDを適用してもなお、観測される銀河の運動を説明するには重力が足りません。MONDによって必要な「見えない質量」の量は減るものの、依然として通常の物質の2~3倍もの”何か”が存在しなくてはならないのです。このため、MOND支持者の中には、重力の法則を修正した上で、銀河団スケールでのみ機能する少量の「ステライルニュートリノ」のような、暗黒物質とは異なる未知の粒子を導入するハイブリッドモデルを提唱する研究者もいます。しかし、それはMONDの最大の魅力であった「未知の粒子を必要としない」というシンプルさを損なうという批判も免れません。

- 壁② 弾丸銀河団 – MONDの”死刑宣告”か?: 2つの銀河団が衝突した「弾丸銀河団」は、MONDにとって悪夢のような存在です。観測は、衝突時に通常の物質(ピンク色のガス)が抵抗で中央に留まる一方、重力源の正体(青色)はガスをすり抜けて進んでいることを示しました。これは「通常の物質と重力源が分離した決定的証拠」とされ、暗黒物質の存在を強く示唆します。重力は必ず物質に付随すると考えるMONDでは、この”重力の幽霊”を説明することが極めて困難なのです。

【運営者の視点】科学が突きつけた「動かぬ証拠」

私がこの「弾丸銀河団」の合成画像を初めて見たときの衝撃は、今も忘れられません。銀河スケールでのMONDの鮮やかな成功(特にタリー・フィッシャー関係の予言)を知っていただけに、この青(質量)とピンク(ガス)が明確に分離した画像は、MONDの前提(重力は必ず観測可能な物質とともにある)に対する、あまりにも不利な「動かぬ証拠」に思えました。まさに科学の厳しさと、宇宙の奥深さを象徴する一枚だと感じています。

- 壁③ 宇宙マイクロ波背景放射(CMB): 宇宙創生38万年後の光の化石であるCMB。その温度の微小なムラ模様は、初期宇宙における物質の集まり方を刻印しています。この模様を再現するには、通常の物質とは独立して重力的に集まる「暗黒物質」の存在が不可欠です。なぜなら、宇宙初期(38万年以前)は光の圧力が高く、通常の物質(バリオン)は光に押されてしまい、重力だけでは集まれなかったからです。光と相互作用しない暗黒物質が先に「重力の井戸」を掘り、そこへ後から通常の物質が集まるというシナリオでしか、観測されたCMBのムラは説明できません。現在のMOND理論では、この宇宙論の根幹をなす観測結果を説明できず、最大の理論的欠点となっています。

銀河での鮮やかな成功と、宇宙論での致命的な失敗。この二面性が、MONDを巡る論争を激しく、そして魅力的なものにしています。では、この壮大な科学の決闘は、今どのような局面を迎えているのでしょうか?

第4章:決着はまだ早い – 宇宙論の最前線

現在の宇宙論の標準モデルは「Λ-CDM(ラムダ・コールド・ダークマター)モデル」。ダークエネルギー(Λ)と、冷たい(Cold)暗黒物質(Dark Matter)を前提とした、現代宇宙論の金字塔です。

Λ-CDMは、CMBや宇宙の大規模構造形成といった宇宙論スケールの現象を驚異的な精度で説明し、圧倒的な成功を収めています。だからこそ、大多数の物理学者は暗黒物質の存在を確信し、その正体探しに全力を注いでいるのです。

標準モデルの綻びと新たな挑戦者

しかし、その金字塔にも綻びが見え始めています。銀河スケールの不一致に加え、近年ではジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が、Λ-CDMの予測より遥かに早く巨大化した銀河を初期宇宙に発見。標準モデルの銀河形成シナリオに大きな修正を迫る可能性が指摘されています。

両陣営のスコアカード

現在の論争の状況を、対戦表の形で整理してみましょう。

| 評価項目 | 暗黒物質 (Λ-CDM) 陣営 | MOND 陣営 | 判定 |

|---|---|---|---|

| 銀河の回転 | △ (要調整) | ◎ (高精度で予測) | MOND |

| タリー・フィッシャー関係 | △ (経験則として説明) | ◎ (理論的に導出) | MOND |

| 銀河団 | ○ (説明可能) | △ (残差問題あり) | Λ-CDM |

| 弾丸銀河団 | ◎ (強力な証拠) | × (説明不可能) | Λ-CDM |

| 宇宙マイクロ波背景放射 | ◎ (完璧に再現) | × (説明不可能) | Λ-CDM |

| 大規模構造形成 | ◎ (シミュレーションと一致) | × (説明不可能) | Λ-CDM |

| 初期宇宙の銀河形成 (JWST) | ? (新たな課題) | ? (新たな可能性) | – |

【運営者の視点】科学の「ねじれ」こそが面白い

この対戦表こそが、私がこの論争に惹かれてやまない理由です。銀河スケールではMONDが、宇宙論スケールではΛ-CDMが圧勝する。この極めて「ねじれた」状況は、物理学が今、重大な岐路に立たされている証拠だと感じます。

もしMONDが単なる間違いなら、なぜ銀河スケールでこれほど見事な「予言」ができるのでしょうか。もしΛ-CDMが完璧なら、なぜJWSTが示す初期宇宙や、銀河中心部の振る舞い(コア・カスプ問題など)とズレが生じるのでしょうか。この「ねじれ」を解きほぐす先にこそ、次の物理学革命の種が隠されているのではないでしょうか。

この状況を打開すべく、MOND陣営も理論の拡張を試みています。一般相対性理論と融合させた「TeVeS理論」や、前述のハイブリッドモデルも考案されていますが、Λ-CDMの牙城を崩すには至っていません。

結論:MONDが私たちに問いかけるもの

MOND理論を巡る40年以上の壮大な旅は、ここで一区切りです。

現時点では、CMBや宇宙の大規模構造といった、より広範な現象を説明できるΛ-CDMモデルが宇宙の標準理論であることは揺ぎません。しかし、MONDが銀河スケールで示す驚異的なまでの予測精度は、単なる「偶然」として無視するにはあまりにも雄弁です。

【運営者の最終考察】美しい失敗か、革命の始まりか

MONDの運命は、まだ誰にも分かりません。このまま「興味深いが、最終的には間違っていた理論」—科学史における「美しい失敗」として刻まれるかもしれません。あるいは、JWSTがもたらすような観測データがΛ-CDMの前提を覆し、MONDの思想が次世代の物理学の核となる日が来るのかもしれません。

しかし私が思うに、MONDの真の価値はその正否を超えたところにあります。それは、定説を疑い、より根源的で美しい法則を探求する「科学の精神」そのものを体現している点です。私たちが宇宙の95%を知らないという「危機」は現実です。MONDの存在は、その危機に対する人間の知性の最も大胆な応答の一つです。

私たちが宇宙についてまだ何も知らないという謙虚な事実と、それでも $F=ma$ という根源的な常識すら疑い、真理に手を伸ばそうとする知性の偉大さ。MONDは、その両方を同時に教えてくれます。

この記事が、あなたの知的好奇心を刺激し、当たり前だと思っていた夜空の向こうに広がる、壮大な科学のドラマを感じるきっかけとなったなら、これほど嬉しいことはありません。

最後に、あなたに問いかけます。未知の「物質」で宇宙の謎を埋めるか、未知の「法則」で宇宙を書き換えるか。あなたは、どちらの物語に、より心を揺さぶられますか?ぜひコメント欄で、あなたの考えをお聞かせください。