宇宙の「特等席」へようこそ。なぜJWSTはL2を目指したのか?

宇宙には、最小限の力で留まり続けられる「力の交差点」が存在します。それがラグランジュ点です。

2021年末に打ち上げられ、宇宙の常識を覆す画像を次々と送り届けている「ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡(JWST)」。この史上最強の宇宙望遠鏡が、地球の周回軌道でもなく、月でもなく、はるか150万km彼方の「ラグランジュ点 L2」という場所を目指したのには、明確な理由があります。

この記事を読めば、この宇宙探査の鍵を握る5つの点が何であり、なぜJWSTなどの探査機がそこを目指すのか、その根本的な理由がわかります。

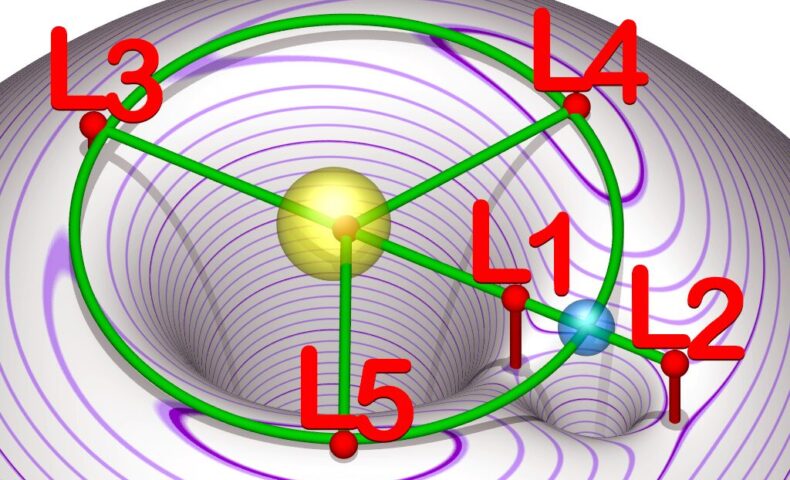

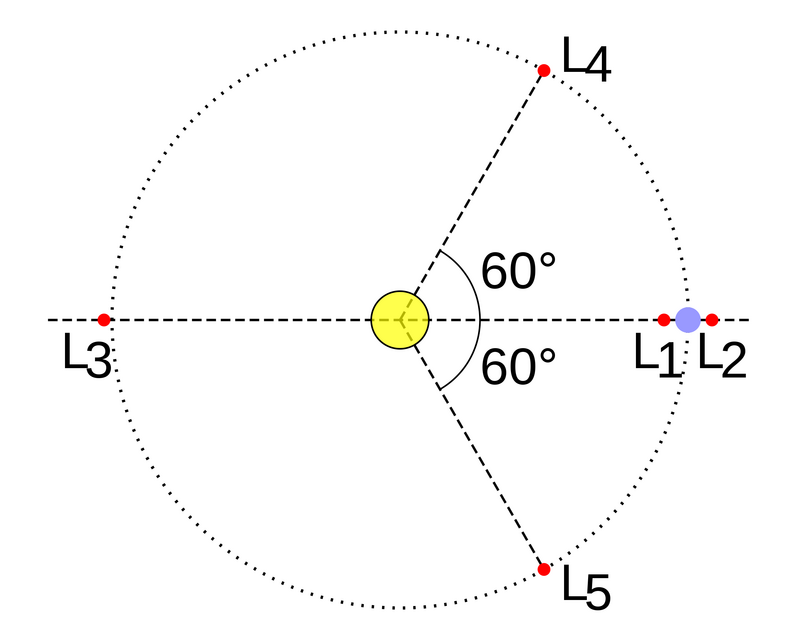

5つの点(L1〜L5)完全ガイド:不安定な点と、安定な点の違い

さて、前回のセクションでは、ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡(JWST)がL2という場所を目指した理由を「宇宙の特等席」と表現しました。しかし、読者の方が抱くかもしれない次の疑問は、「L2があるなら、L1やL3、L4、L5は何をしているの?」「なぜJWSTはL4やL5を選ばなかったの?」というものでしょう。

素晴らしい質問です。実は、5つあるラグランジュ点は、すべて同じ性質を持っているわけではありません。

私がこの概念を学び始めたとき、一番つまずいたのがこの「安定性」の違いでした。最初は「5つの力の釣り合いポイント」と単純に覚えていたのですが、それでは「なぜ探査機の行き先がL1とL2に集中し、L4やL5はあまり聞かないのか?」という疑問に答えられなかったのです。

このセクションでは、この5つのポイントの「個性」と、物理学的な「安定性」の違いについて、徹底的に深掘りします。

宇宙の「駐車場」にも種類がある

5つのラグランジュ点を、宇宙に用意された「特別な駐車場」だと想像してみてください。

- L1, L2, L3(直線点):これらは「丘の頂上」にある駐車場です。

- L4, L5(三角点):これらは「くぼ地の底」にある駐車場です。

どちらも「車(探査機)が(少ない燃料で)留められる」場所ではありますが、その性質はまったく違います。

直線上の3兄弟 (L1, L2, L3) — 制御しやすい「丘の上」

まず、太陽と地球を結ぶ直線上にある3つのポイント、L1、L2、L3を見ていきましょう。

物理学でこれらの点を「不安定」と聞くと、少し怖い響きがするかもしれません。しかし、これは「何もしなければズレてしまう」という意味であると同時に、裏を返せば「最小限の力で自由に位置をコントロールしやすい」という工学的なメリットでもあるのです。この特性を活かすための技術こそが、現代宇宙探査の鍵を握っています。

L1:太陽の「監視台」

- 位置:太陽と地球の間にあります。地球から太陽方向へ約150万kmの地点です。

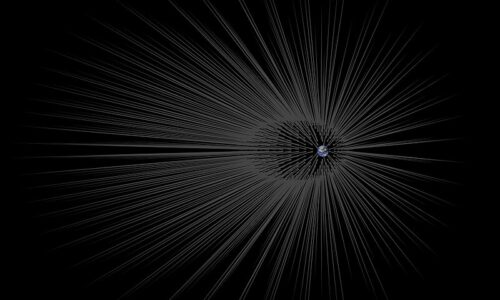

- 物理的な特徴:この場所では、地球の重力が太陽の重力を「少しだけ弱める」働きをします。通常、地球より内側を公転する物体は、地球より速く太陽を回りますが、L1では地球の引力がブレーキをかけるため、公転周期が遅くなり、結果として地球と「足並みをそろえて」太陽を公転できるようになります。

- 役割(なぜ重要か):L1は、太陽と地球の間に割り込む形になるため、太陽を24時間監視するのに最適な場所です。太陽風(太陽から噴き出す電気を帯びた粒子)が地球に到達する約1時間前にL1を通過します。

- 代表的な探査機:

- SOHO(太陽・太陽圏観測衛星):太陽の活動を長期間監視し続けています。

- ACE(先進的組成探査機):太陽風をリアルタイムで観測し、地球の磁気嵐の「早期警報」を出してくれています。まさに「宇宙の灯台守」です。

L2:深宇宙の「展望台」

- 位置:太陽から見て、地球の「真裏」にあたります。地球から約150万km離れた場所です。

- 物理的な特徴:L1とは逆です。L2では、太陽の重力に「加えて」、地球の重力も同じ方向に働きます。通常、地球より外側を公転する物体は地球より遅く公転しますが、L2では地球の重力がアクセル役になるため、公転周期が速まり、地球と足並みをそろえて公転できます。

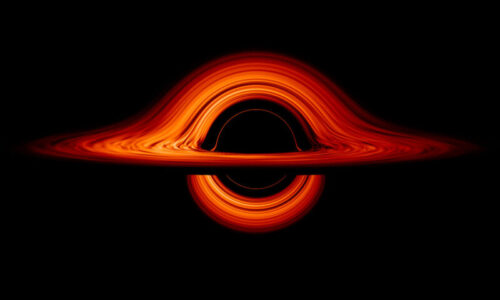

- 役割(なぜ重要か):前セクションの主役です。太陽と地球(そして月)という熱と光の巨大な邪魔者を、常に「背中」の同じ方向に置くことができます。これにより、1枚の巨大な日除け(サンシールド)で両方を遮断でき、望遠鏡を極低温に保つのに理想的です。

- 代表的な探査機:

L3:太陽の向こう側の「秘境」

- 位置:太陽を挟んで、地球のちょうど反対側にあります。

- 物理的な特徴:L1やL2と同様、直線上の平衡点です。

- 役割(なぜ重要か):正直に言うと、現在のところ、L3はほとんど使われていません。なぜなら、太陽が常に間にいるため、地球との通信が絶望的に困難だからです。また、L1やL2のように「太陽観測」「深宇宙観測」といった独自のメリットもありません。SF作品では「反地球(カウンターアース)」が隠されている場所として描かれがちですが、現実の探査においては優先度の低い場所となっています。

物理学の核心 — なぜL1, L2, L3は「制御」が必要なのか?

さて、ここが最重要ポイントです。L1, L2, L3は「丘の頂上」だと説明しました。物理学の用語では「準安定(Quasi-stable)」あるいは「不安定平衡」と呼ばれます。

初心者がつまずくポイント:

「不安定」と聞くと、「すぐにどこかへ飛んで行ってしまう、使えない場所」と思いがちです。しかし、そうではありません。

「丘の頂上のビー玉」の比喩

L1、L2、L3は、完璧な丘の頂上(あるいは馬の鞍のような「鞍点(あんてん)」)に置かれたビー玉のようなものです。

実用上の対策:「ステーション・キーピング」

では、どうしているのか?探査機は、この「丘の頂上」から転がり落ちないように、定期的に小さなロケット(スラスター)を噴射して、位置を微調整し続けています。

これを「ステーション・キーピング(位置保持)」と呼びます。

JWSTもSOHOも、L2やL1の「点」に静止しているのではなく、燃料を使いながら、常に丘の頂上へ押し戻す作業(ステーション・キーピング)を行っているのです。この作業に必要な燃料の量が、探査機の寿命を決定する要因の一つになります。

安定のオアシス (L4, L5) — 宇宙の「くぼみ」

では、残るL4とL5はどうでしょうか? これらはL1, L2, L3とはまったく性質が異なります。

- 位置:太陽と地球を頂点とする「正三角形」の、残りの2つの頂点に位置します。

- L4:地球の公転軌道上の、地球より60度前方。

- L5:地球の公転軌道上の、地球より60度後方。

「くぼ地の底のビー玉」の比喩

L4とL5は「丘の頂上」ではありません。これらは「くぼ地の底(ポテンシャルの谷)」です。

- もしビー玉がくぼみの中心から少しずれても、重力(ここでは重力と遠心力の合力)によって自然と中心に引き戻されます。

- つまり、L4とL5は真に「安定」なポイントなのです。

ここに物体を置けば、ステーション・キーピングのための燃料をほとんど使わずに、数億年、数十億年という単位でそこに留まり続けることができます。

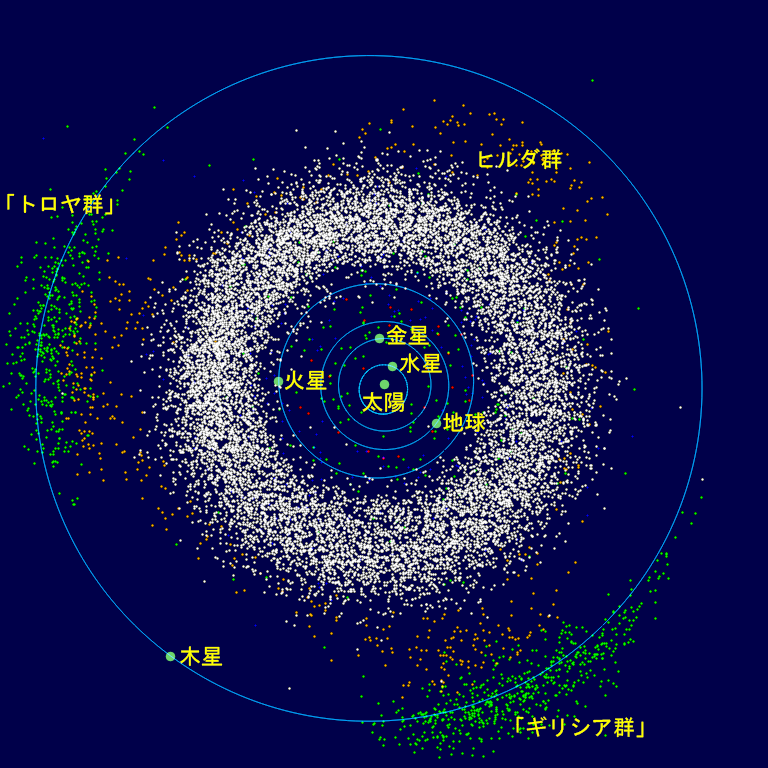

安定性の証拠 — なぜL4/L5に「トロヤ群小惑星」が集まるのか?

「L4とL5は安定している」という理論は、どうすれば証明できるでしょうか?太陽系を見渡せば、その動かぬ証拠があります。

それが「トロヤ群小惑星」です。

太陽系最大の惑星である木星。そのL4とL5の「くぼみ」には、過去46億年の間に捕獲された数千個以上の小惑星が、木星と見事な正三角形を保ちながら一緒に太陽の周りを公転しているのです。

2024年11月時点で、木星のトロヤ群は14,521個(L4に9,070個、L5に5,451個)も確認されています。これらは太陽系が生まれた頃の「始原的な天体」の生き残りと考えられており、NASAの探査機「ルーシー」が現在、これらの調査に向かっています。

地球にもトロヤ群はあるの?

はい、あります。数は木星よりずっと少ないですが、地球のL4やL5にも、2010 TK7 や 2020 XL5 といった小惑星が「地球の仲間」として安定な軌道に存在することが確認されています。

運営者の視点:なぜJWSTは「安定な」L4/L5に行かなかったのか?

ここで、最初の疑問に戻りましょう。「L4/L5がそんなに安定なら、なぜJWSTは燃料を使ってまで不安定なL2を選んだの?」

これは非常に鋭い視点です。理由は大きく2つあります。

- 観測条件の優先:JWSTの使命は「深宇宙を赤外線で見る」こと。そのためには「太陽と地球を同時に遮断できる」L2の熱的な安定性が何よりも重要でした。L4やL5では、太陽と地球が約60度の角度で別々の方向に見えるため、巨大なサンシールド1枚では両方を防げません。

- アクセスと距離:L1とL2は地球から150万kmと比較的「近い」です。しかし、L4とL5は地球軌道上にあり、地球との距離は約1億5000万kmにもなります。遠すぎて、データの通信も探査機の投入も(L1/L2に比べて)はるかに困難です。

つまり、L1/L2は「不安定だが、便利で観測条件が良い場所」、L4/L5は「非常に安定だが、遠くて使いにくい場所」なのです。

L4とL5に残された「謎」

最後に、私がラグランジュ点で最もロマンを感じる「謎」についてお話しします。

先ほど、木星のトロヤ群の数を紹介しました。

- L4(前方):9,070個

- L5(後方):5,451個

気づきましたか? L4とL5の小惑星の数が、まったく対称ではないのです。単純な物理モデルでは、L4とL5の安定性は同等のはずです。それなのに、なぜかL4の方が1.5倍以上も多い。

これは未だに完全には解明されていない「謎」です。太陽系初期に木星が現在の位置に移動してきた(プラネタリー・マイグレーション)際の複雑な力学的な影響で、非対称性が生まれたのではないか、と考えられています。

このように、ラグランジュ点という一見シンプルな物理法則の中にも、太陽系の壮大な歴史を解き明かすヒントが隠されているのです。

ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡が、燃料不要で「安定な」L4やL5ではなく、わざわざ燃料を使って位置維持が必要な「不安定な」L2を選んだ最大の理由は?

答えと解説を見る

最大の理由は「観測条件」です。JWSTは微弱な赤外線を観測するため、太陽と地球(と月)という巨大な熱源を同時に1枚のシールドで隠す必要がありました。それが可能なのが、太陽-地球-探査機が一直線に並ぶL2だけだったのです。

現代宇宙探査の最前線基地。ラグランジュ点を活用する探査機たち

前のセクションで、L1やL2は「丘の頂上」のように不安定であり、位置を保つために「ステーション・キーピング」が必須だと学びました。

しかし、探査機はただ一点に留まるために、ひたすら逆噴射の燃料を使い続けているわけではありません。そんな非効率なことはしていないのです。

実はそこには、まるで宇宙のフィギュアスケーターのように、この「力の丘」の頂上付近を優雅に周回する、驚くべき軌道技術が隠されています。この章では、その秘密である「ハロー軌道」に迫ります。

魔法の軌道、「ハロー軌道」とは?

これらの探査機は、L1やL2の「点」に静止しているわけではありません。その点の周囲をゆっくりと周回する、特殊な軌道に乗っています。これが「ハロー軌道(Halo Orbit)」です。

なぜ、わざわざ点の周りを回るのでしょうか?理由は2つあります。

- 通信の確保(L1の例):もしSOHOがL1の点にピッタリ静止してしまうと、地球から見て太陽と完全に重なってしまいます。太陽は強力な電波ノイズ源であるため、これでは通信ができません。ハロー軌道を描いて点の周りを回ることで、常に太陽から少しズレた位置を保ち、地球との安定した通信を確保しているのです。

- 効率的な位置維持:「丘の頂上」でふらつかないように留まり続けるよりも、丘の頂上の周りをうまくバランスを取りながら「回り続ける」方が、結果的に燃料の消費が少なくて済みます。

このハロー軌道とステーション・キーピングの組み合わせこそが、不安定なL1/L2を宇宙探査の最前線基地へと変えた、人類の叡智なのです。

未来の宇宙インフラへ。月ゲートウェイとラグランジュ点の可能性

L1、L2、そしてそこを周回する「ハロー軌道」。これらの概念は、もはや太陽-地球系の探査機や、遠い宇宙を観測するためだけのものではありません。今、人類が活動領域を再び月、そして火星へと広げようとする壮大な計画の「礎」として、ラグランジュ点が再び主役になろうとしています。

この章では、地球-月系ラグランジュ点と、未来の宇宙基地「月ゲートウェイ」の驚くべき関係を見ていきましょう。

地球-月系ラグランジュ点と「月ゲートウェイ」

ラグランジュ点は、太陽と地球の間に存在するだけではありません。地球と月の間にも、同じように5つのラグランジュ点が存在します。

NASAが中心となって進める国際宇宙探査「アルテミス計画」。その中核となるのが、月の周回軌道に建設される宇宙ステーション「月ゲートウェイ(Gateway)」です。

このゲートウェイは、単なる月の周回軌道ではなく、「NRHO(Near-Rectilinear Halo Orbit:準直線状ハロー軌道)」と呼ばれる非常に特殊な軌道に建設されます。

なぜNRHOが選ばれたのか?

このNRHOとは、地球-月系のL1またはL2のラグランジュ点を基準とした、極端に細長いハロー軌道の一種です。この軌道が選ばれたのには、明確な戦略的メリットがあります。

- 軌道の安定性:ラグランジュ点近くの軌道であるため、比較的安定しており、ゲートウェイの軌道維持に必要な燃料(ステーションキーピングコスト)を劇的に減らすことができます。

- 地球との常時通信:この軌道は、地球から見て月が邪魔にならない位置を保つため、24時間365日、地球との直接通信が可能です。

- 月面(特に南極)へのアクセス性:軌道の最も月に近づくポイント(近月点)が、水の氷の存在が期待される「月の南極」の上空に来るように設計されています。これにより、月面への着陸ミッションの「中継基地」として最適です。

つまりNRHOは、ラグランジュ点の物理学を応用し、「燃料効率」「通信」「月へのアクセス」という3つの難題を同時に解決する、まさに「魔法の軌道」なのです。

まとめ:宇宙のインフラ「ラグランジュ点」を知れば、ニュースがもっと面白くなる

今回は、宇宙探査の鍵を握る「ラグランジュ点」について深掘りしてきました。

最初はJWSTの目的地「L2」という一つの点から始まりましたが、それが5つの異なる個性を持つ点(L1〜L5)の集まりであり、「安定(L4,L5)」と「不安定(L1,L2,L3)」という大きな違いがあることを学びました。

そして、探査機はその「点」にいるのではなく、不安定な点の周りを「ハロー軌道」という技術で飛び回り、その概念が未来の月探査基地「ゲートウェイ」にも応用されていることが分かりました。

ラグランジュ点は、単なる宇宙の豆知識ではありません。それは、重力と遠心力が織りなす物理法則が人類に示してくれた「宇宙の効率的なインフラ」です。

この記事で学んだ5つの点の特性を理解すれば、JWSTがL2から送る次の一枚の画像も、アルテミス計画が月ゲートウェイへ宇宙飛行士を送るというニュースも、より深く、立体的に見えてくるはずです。

この記事が、あなたの宇宙への知的好奇心をさらに深める一助となれば幸いです。

あなたへの質問:

この記事を読んで、あなたは5つのラグランジュ点の中で、どれに最も可能性を感じましたか? あるいは、木星トロヤ群の非対称性の謎について、どんな仮説を立てますか? ぜひコメント欄で、あなたのユニークな視点をお聞かせください!

本記事のキーワード解説 (Glossary)

クリックして用語集を開く

- ラグランジュ点 (Lagrange Point):太陽と地球など、2つの天体の重力と遠心力が釣り合う、宇宙空間にある5つの平衡点 (L1〜L5)。

- ステーション・キーピング (Station-Keeping):L1, L2, L3などの不安定な平衡点で、探査機がズレてしまうのを防ぎ、位置を維持するために行う定期的な軌道微調整のこと。

- トロヤ群小惑星 (Trojan Asteroids):木星など、惑星の公転軌道上にあるL4とL5の安定ラグランジュ点に集まっている小惑星のグループ。

- ハロー軌道 (Halo Orbit):L1, L2, L3などの不安定なラグランジュ点の「周り」を周回する、周期的で三次元的な軌道。通信の確保や燃料効率のために利用される。

- NRHO (Near-Rectilinear Halo Orbit):準直線状ハロー軌道。地球-月系のL1またはL2を基準とした、非常に細長いハロー軌道。「月ゲートウェイ」の軌道として採用された。