導入:衝撃の発見「3つの太陽を持つ惑星」HD 131399Ab

2016年7月、天文学界に衝撃的なニュースが駆け巡りました。

「3つの太陽を持つ惑星を発見」

ヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡(VLT)に搭載された、当時の最新鋭の観測機器「SPHERE」を駆使し、アリゾナ大学の研究チームが「HD 131399Ab」と名付けられた天体の直接撮影に成功したと発表したのです。

ケンタウルス座の方向、約320光年先にあるこの天体は、年齢が約1600万歳と若く、質量は木星の約4倍、表面温度は摂氏約580度と推定されました。

まさにSF映画のような天体の発見に、世界中の宇宙ファンが熱狂しました。私自身も「ついにそんな天体まで見つかる時代になったのか」と興奮したのを覚えています。

しかし、この物語の結末は、単なる発見のニュースよりも遥かに、科学の面白さと奥深さを教えてくれるものでした。

この記事では、HD 131399Abとは一体何だったのか、そしてなぜその華々しい発見が数年後に「幻」と消えたのか、そのスリリングな科学的プロセスを徹底解説します。

どのような天体だと思われていたのか? 驚異の軌道

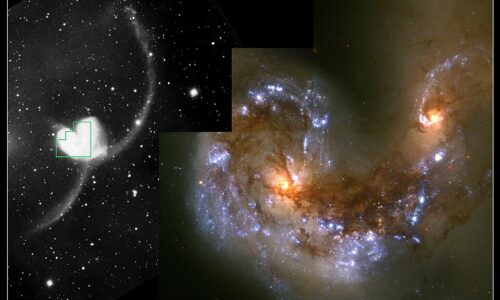

HD 131399Abがなぜそれほどまでに注目を集めたのか。それは、この天体が存在するとされた「HD 131399」という星系が、極めて複雑な環境だったからです。

この星系は、3つの恒星が互いの重力で縛り合う「3重連星系」でした。

- 主星A: 太陽の約1.8〜2倍の質量を持つ、明るく巨大な星。

- 伴星BとC: 太陽よりやや小さい2つの星(G型星とK型星)が、互いに近い距離をグルグルと公転しているペア。

そして、この伴星B/Cのペア全体が、主星Aの周りを遠く離れた軌道で公転しています。

発見された惑星HD 131399Abは、この複雑な重力系の中で、主星Aの周りを公転していると考えられました。その軌道は、主星Aから約80〜82天文単位(AU)—— これは、太陽から冥王星までの距離の約2倍にもなる、非常に広大なものでした。

これこそが、天文学者たちが最も驚愕した点です。 このような3重連星系では、重力が非常に複雑に変動するため、惑星の軌道は不安定になりがちです。特に、主星Aと伴星B/Cペアの中間のような不安定な領域で、惑星が弾き飛ばされずに安定して存在し続けることは、従来の惑星形成理論では「極めて難しい」と考えられていたからです。

この発見は、「不可能と思われた場所」で惑星が生存できることを示した、革命的な成果のはずでした。

まるでSFの設定そのものだったこの惑星。しかし、この完璧に見えたシナリオには、天文学者たちが見逃していた「決定的な矛盾」が隠されていました。次のセクションで、その驚くべき真相に迫ります。

なぜ「幻」となったのか? 追観測が暴いた正体

2016年の衝撃的な「3つの太陽を持つ惑星」の発見から一転、なぜHD 131399Abは「幻」となったのでしょうか。

結論から言えば、その正体は惑星ではなく、HD 131399星系のはるか遠方にある「背景の恒星」だったからです。

「え? でも、あのヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡(VLT)が見つけたんでしょう? しかも、ちゃんと動いている惑星を『直接撮影』したんじゃなかったの?」

そう思われるかもしれません。私自身、この発見が覆されたと知った時、最初は信じられませんでした。最先端の観測機器「SPHERE」を使ったチームが、そんな初歩的なミスをするだろうか?と。

しかし、これは単純なミスではありませんでした。むしろ、系外惑星を「直接撮像法」で観測することの極限的な難しさと、科学の「検証プロセス」の健全さを示す、非常に重要な事例となったのです。

惑星ではなかったことを突き止めた決定的な証拠は、天文学の基本中の基本とも言える、2つの「モノサシ」でした。

- 固有運動(Proper Motion):天体が宇宙空間を移動する「横方向の動き」

- 視差(Parallax):天体までの「距離」

これらが、HD 131399Abが惑星ではないことを冷徹に突きつけたのです。

決定打①:動きがズレていた「固有運動」

まず「固有運動」とは何か、簡単にご説明します。

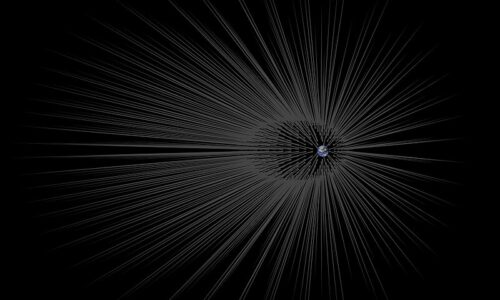

夜空の星々は、星座の形が何千年も変わらないように、一見すると固定されているように見えます。しかし、実際にはすべての星が宇宙空間を猛スピードで移動しています。ただ、あまりに遠すぎるため、私たちの一生(あるいは数百年)のスケールでは、その動きがほとんど分からないだけです。

ですが、高精度の望遠鏡で何年にもわたって観測を続けると、星々がごくわずかに「横ズレ」していく様子がわかります。これが固有運動です。

さて、HD 131399Abが「惑星」であるための絶対条件は何でしょうか? それは、主星である「HD 131399A」と重力的に結びついていることです。

もし本当に惑星なら、主星Aが宇宙空間を移動していくとき、その惑星(HD 131399Ab)も、主星Aの重力に引かれて「一緒に」移動していくはずです。主星Aと惑星Abは、いわば「二人三脚」で宇宙を旅している仲間でなければなりません。これを天文学では「共通の固有運動を持つ」と言います。

2016年の発見チームは、短期間の観測データから「HD 131399Abとされた天体は、主星Aと共通の固有運動を持っている」と判断しました。

しかし、2017年に別の研究チーム(アリゾナ大学のNielsen氏ら)が、ジェミニ惑星撮像装置(GPI)などのデータや、元のSPHEREデータを再解析しました。さらに数年間、観測が続けられました。

その結果、どうなったか。

HD 131399Abとされた天体の「固有運動」は、主星Aのそれとは全く異なっていることが判明したのです。

主星Aがある方向に進んでいるのに、HD 131399Abとされた天体は、それとは無関係な方向へ(地球から見て)動いているように見えました。これは、2つが重力的に全く結びついていない、「赤の他人」であることの動かぬ証拠でした。

決定打②:距離が違いすぎた「視差」

固有運動の違いだけでも決定的でしたが、科学者たちはさらに「距離」という第二の証拠で追撃します。

天体までの距離を測る最も基本的な方法が「視差(年周視差)」です。

これは、皆さんも今すぐ体験できます。 腕を伸ばして親指を立ててください。そして、右目だけ、左目だけで交互に親指を見てみてください。どうでしょう? 背景に対して親指が左右に「ジャンプ」して見えませんか?

これが視差の原理です。2つの目(右目と左目)の距離があるため、近いもの(親指)は大きくズレて見え、遠いもの(背景)はあまりズレません。

天文学では、この「2つの目」として、半年後の地球の位置を使います。 地球は太陽の周りを公転しています。例えば、夏に観測した星の位置と、冬に観測した星の位置(地球が太陽の反対側にいる時)を比べると、近い星ほど、より遠くにある星々に対して大きく「ズレて」見えます。このズレの角度(視差)を測れば、三角測量の原理で星までの距離が正確に計算できるのです。

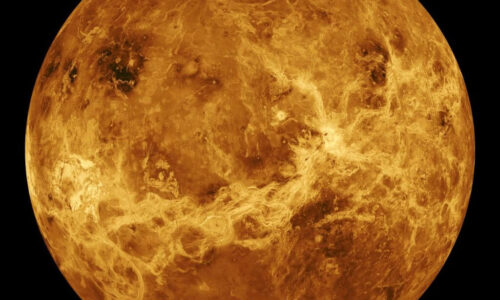

さて、もしHD 131399Abが主星Aの惑星なら、両者の距離は(地球から見て)ほぼ同じはずです。つまり、視差もほぼ同じ値になるはずです。

しかし、追観測によって精密に視差を測った結果は、衝撃的なものでした。

- 主星 HD 131399A:地球からの距離は 約320〜350光年

- HD 131399Abとされた天体:地球からの距離は 約3,260光年以上

なんと、両者の間には10倍以上の距離の開きがあったのです。

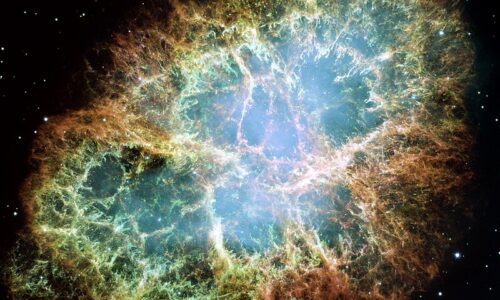

HD 131399Abとされた天体の正体は、主星Aよりも遥か彼方、3,260光年以上も先に浮かぶ、暗い恒星(K型またはM型という種類の、太陽より小さく赤い星)だったのです。

なぜ最先端の望遠鏡は「誤認」したのか?

ここで、最初の疑問に戻ります。「なぜ最先端のSPHEREは、そんな遠くの星を惑星だと誤認したのか?」

これが、今回の事件の最もトリッキーで、天文学者にとっても「教訓」となったポイントです。

原因は、その背景の恒星が、たまたま「異常に速い固有運動」を持っていたことでした。

その速度は、なんと全天体の中でも上位4%に入るほど。これは天文学者にとって、ほとんど「静止している」はずの背景の星が、猛スピードで動いているという、極めて稀なケースでした。

短期間の観測データでは、この「異常な速度で動く背景の星」の軌跡が、あたかも「主星Aと一緒に動いている惑星」の軌跡と、偶然にもほぼ一致して見えてしまったのです。

これは「偽陽性(False Positive)」と呼ばれる、科学観測では常に起こりうる落とし穴です。特に、観測技術の限界ギリギリを攻めている時ほど、こうした「完璧すぎる偶然(偽陽性)」に騙されてしまうリスクは高まります。

この反証と検証を受け、2022年4月、元の発見チーム(Wagner氏ら)は、自らの発見が誤りであったことを認め、Science誌に掲載された論文を正式に撤回しました。

こうして、SFの世界から飛び出してきたかのような「3つの太陽を持つ惑星」は、天文学の厳密な検証プロセスの前で、静かに「幻」となりました。

しかし、これは科学の『失敗』だったのでしょうか?

これは「失敗」ではない。科学の自己修正能力

HD 131399Abの発見と撤回。このニュースだけを聞くと、「なんだ、結局間違いだったのか」「科学も当てにならないな」と感じるかもしれません。

しかし、私はこれこそが科学の最も誠実で、最も強力な側面だと考えています。

科学の世界では、「間違えること」は「悪」ではありません。「間違いを正さずに放置すること」こそが、進歩を止める最大の障害です。

- 「仮説」の提示: 2016年のチームは、観測データに基づき「これは惑星である」という最善の仮説を提示しました。

- 「検証」の実施: 2017年の別チームは、その仮説を疑い、追観測と再解析という「検証」を行いました。

- 「反証」の成功: 検証の結果、「固有運動」と「視差」という客観的な証拠によって、元の仮説は反証されました(間違っていたことが証明されました)。

- 「撤回」という誠実さ: 最終的に、発見チーム自身がその反証を受け入れ、2022年に論文を正式に撤回しました。

この一連の流れは、科学が「自己修正能力(Self-Correction)」を持っていることの何よりの証拠です。

発見者の一人であるKevin Wagner氏は、この一件を「有益な教訓(useful lesson)」と呼び、直接撮像の手法を洗練させる助けになったと語っています。

彼らは、直接撮像法という最先端の技術の限界に挑みました。その結果、これまでは想定していなかった「異常に速い固有運動を持つ背景の星」という「巧妙な罠」が存在することを、身をもって学んだのです。

この「学び」は、将来のジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡(JWST)などによる観測精度をさらに高めるための、貴重な財産となります。

では、この一連のドラマは、宇宙を愛する私たちに何を教えてくれるのでしょうか。最後に、HD 131399Abが残してくれた「最高の教訓」について考えてみましょう。

まとめ:HD 131399Abの物語から学ぶ、宇宙と科学の向き合い方

「3つの太陽を持つ惑星」として華々しくデビューし、「遠方の背景の星」としてその正体が明かされたHD 131399Ab。

この物語は、私たちに非常に重要な視点を教えてくれます。

それは、「確定した答え」だけでなく、その「答えに至るプロセス」こそを楽しむという姿勢です。

私たちが教科書で学ぶ宇宙の知識——例えば「地球は太陽の周りを回っている」や「宇宙は膨張している」といった事実は、すべて「確定した答え」のように見えます。

しかし、その裏には、天動説と地動説の激しい論争や、アインシュタインの宇宙定数に関する葛藤など、無数の「仮説」「検証」「反証」そして「修正」のドラマがありました。

HD 131399Abの物語は、その科学のダイナミックなプロセスが、まさに「今、この瞬間」も最前線で起きていることを示してくれました。

- 2016年の発見にワクワクし(仮説)、

- 2017年の反証に「え、そうなの?」と驚き(検証)、

- 2022年の撤回に「なるほど、そうだったのか」と納得する(修正)。

このプロセス全体を「面白い!」と感じることこそが、宇宙論や天体物理学という学問の本当の醍醐味だと、私は信じています。

HD 131399Abは惑星ではありませんでしたが、私たちに「科学の誠実さ」と「探求の面白さ」という、それ以上に価値あるものを残してくれたのです。

参考文献・引用

本記事は、以下の公開情報を参考に執筆されました。

- sorae: 「3つの太陽を持つ惑星」撤回される。実は背景の星だった可能性

- ESO: A Surprising Planet with Three Suns

- Retraction Watch: Triple sunrise, triple sunset: Science paper retracted when it turns out a planet is a star

- Wikipedia (en): HD 131399

関連記事

- 宇宙観が覆る!ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡が暴いた5つの衝撃

- 星の瞬きを「宇宙の物差し」に変えた女性天文学者: ヘンリエッタ・リービットとハーバードの“計算手”たち

- 宇宙の謎に挑む仕事、天体物理学者の1日に密着!

皆さんは、このHD 131399Abの物語から何を感じましたか?科学のこうした「間違い」や「修正」について、どう思いますか?ぜひコメント欄で、あなたの考えを聞かせてください。