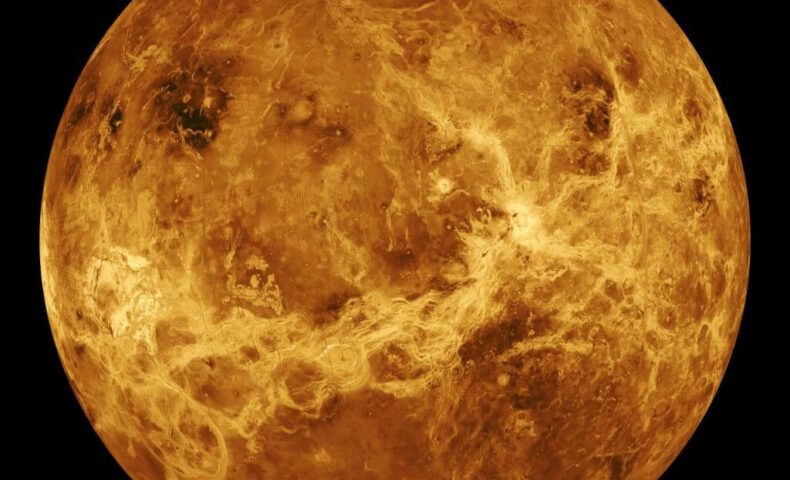

夜空でひときわ明るく、美しい輝きを放つ星があります。「明けの明星」「宵の明星」として古くから人々に親しまれてきたその星の名は、金星。地球とよく似た大きさと質量から「地球の双子星」とも呼ばれ、私たちはどこか親近感を覚えます。

しかし、もしその美しいベールを一枚めくることができたなら、そこに広がるのは私たちの想像を絶する世界です。

なぜ、双子であるはずの地球と金星は、これほどまでに違う運命を辿ったのでしょうか?その答えの鍵を握るのは、「重力」「大気」、そして「時間」という、宇宙を支配する根源的な物理法則です。

この記事では、単なる惑星紹介に留まりません。物理学の視点から金星の謎を一つひとつ解き明かし、その灼熱の素顔に迫ります。読み終える頃には、夜空に輝く金星が、これまでとは全く違って見えるはずです。

さあ、知的好奇心の宇宙船に乗り込み、私たちの隣人であり、地球の未来を映す鏡かもしれない惑星・金星への旅に出かけましょう。

1. 「地球の双子星」は本当? – データが示す驚くべき類似点

まずは、金星がなぜ「双子」と呼ばれるのか、その基本データを地球と比較しながら見ていきましょう。ここまでは、まさに瓜二つです。

| 項目 | 金星 | 地球 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 直径 | 約12,104 km | 約12,742 km | 地球の約95%。ほぼ同じ大きさ。 |

| 質量 | 地球の約0.82倍 | 1 | 岩石惑星としては非常に近い値。 |

| 平均密度 | 5.24 g/cm³ | 5.51 g/cm³ | 内部の組成が似ていることを示唆。 |

| 表面重力 | 地球の約0.9倍 | 1 | 体重60kgの人は金星で約54kgになる。 |

このように、惑星の骨格となる物理的特徴は驚くほど似通っています。太陽系の中で、これほど地球に近いスペックを持つ惑星は他にありません。この「表面的な類似性」こそが、後に明らかになる金星の異常性を一層際立たせる、壮大な物語の序章なのです。

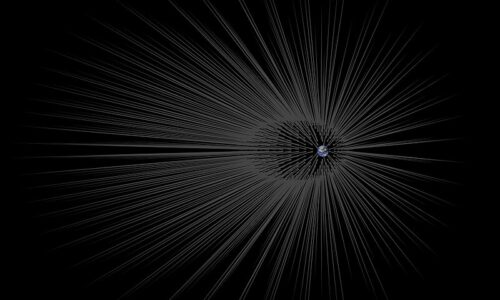

惑星の運命を決定づける最初の要素、それは惑星自身が持つ「重さ」、すなわち重力です。

2. すべての始まり「重力」- 大気を繋ぎ止める力

惑星の重力は、その星の空気を繋ぎとめる「鎖」のようなもの。金星の表面重力は地球の約90%と十分な強さを持っていました。これは、惑星形成初期の原始大気をしっかりと保持し、濃密な大気を持つ惑星になるための「資格」を持っていることを意味します。

もし金星が火星のように小さく軽かったなら(火星の重力は地球の約40%)、太陽風によってとっくの昔に大気を剥ぎ取られ、荒涼とした静かな世界になっていたでしょう。

しかし、金星はその重力によって分厚い大気という名の毛布をその身にまとうことに成功しました。そして皮肉なことに、その毛布こそが、金星を灼熱地獄へと変貌させる引き金となったのです。

では、その恐るべき変貌のプロセスとは、一体どのようなものだったのでしょうか。

3. 灼熱地獄のメカニズム – なぜ双子は違う運命を辿ったのか

想像を絶する金星の地表:データが語る現実

現在の金星がいかに私たちの常識とかけ離れた世界であるか、その具体的なデータを見てみましょう。

- 表面温度: 平均約460℃

太陽に最も近い水星よりも熱く、鉛さえも溶かす温度が、昼も夜も惑星全体を包み込んでいます。 - 大気圧: 約92気圧

水深900メートルの深海に匹敵する圧力。屈強な潜水艦でさえ瞬時に押し潰されます。 - 大気と雲: 絶望の化学組成

大気の96.5%が強力な温室効果ガスである二酸化炭素で、上空は猛毒の「濃硫酸」の雲で覆われています。

運命の分岐点:「暴走温室効果」という帰還不能なプロセス

なぜ、金星はこれほどの地獄と化したのでしょうか。その答えは、かつての金星に存在したかもしれない「海」から始まります。

- 蒸発の加速: 地球よりも強い太陽光で海水は盛んに蒸発し、大気中の水蒸気(強力な温室効果ガス)を増やします。

- 悪循環のループ: 大気中の水蒸気が増えて温度が上がる。するとさらに海水が蒸発し、さらに温度が上がる…。このブレーキの壊れた悪循環が、惑星規模で発生したのです。

- 海の完全消滅と帰還不能点: やがて海はすべて蒸発。上空に到達した水蒸気(H₂O)は紫外線で水素(H)と酸素(O)に分解され、軽い水素は宇宙へ逃亡。二度と水に戻れない「帰還不能点(Point of No Return)」を越えてしまったのです。

【専門家の視点】地球はなぜ「暴走」を免れたのか?

その答えは、地球が持つ奇跡的な「惑星規模の巨大な循環システム」、すなわち「プレートテクトニクス」にあります。

地球では、大気中の二酸化炭素が雨に溶けて岩石と反応し、炭酸塩として海のプレートによって地球内部へ沈み込み、隔離されます。一方で火山活動が二酸化炭素を供給する。この絶妙なバランスが、地球の「自動温度調節機能」として数十億年も気候を安定させてきたのです。

金星にはこのプレートテクトニクスが現在活発に機能した形跡がなく、一度放出された二酸化炭素を効率的に除去できなかったため、大気中に蓄積し続けました。太陽とのわずかな距離の差、そして惑星内部のダイナミクスの有無。この二つが、双子星の運命を分けた決定的な要因だったのです。

4. なぜ孤独な惑星なのか? – 金星に衛星が存在しない理由

夜空を見上げれば、そこには月があります。しかし、金星から見上げる空に、月のような衛星は存在しません。月という伴侶を持たない孤独な金星。その孤独は、惑星の自転、つまり「時間の流れ方」そのものにも、不可解な痕跡を残していました。

【考察】金星の衛星をめぐる2つのシナリオ

なぜ金星には衛星がないのか?完全な答えはまだ出ていませんが、科学者たちはいくつかの説を考えています。

- 巨大衝突が起きなかった説: 地球の月は、原始地球に火星サイズの天体が衝突して生まれたという「ジャイアント・インパクト説」が有力です。金星では、同様の規模の衝突が起きなかったのかもしれません。

- 過去に存在したが失われた説: もし過去に衛星が生まれていたとしても、太陽の強力な重力の影響で軌道が不安定になり、金星本体に墜落したか、宇宙の彼方へ弾き飛ばされたという説です。惑星が衛星を安定して保持できる重力圏を「ヒル球」と呼びますが、太陽に近い金星のヒル球は地球より小さく、太陽の重力による摂動を受けやすいのです。

5. 宇宙で最も奇妙な時間? – 金星の自転と「1日が1年より長い」謎

ここから、金星の謎はさらに深まります。私たちの時間感覚を根底から覆す、驚くべき事実をご紹介しましょう。

- 金星の1年(公転周期): 約225地球日

- 金星の1日(自転周期): なんと、約243地球日

そう、金星では「1日」が「1年」よりも長いのです。さらに奇妙なことに、金星の自転は他の多くの惑星とは逆向きの「逆行自転」。このため、金星では太陽が西から昇り、東に沈むのです。

なぜ逆回転? – 金星の自転の謎に迫る仮説

なぜこんなことになったのか?これも未解決問題ですが、大きく2つの仮説が競い合っています。

- 巨大衝突(ジャイアント・インパクト)説: 形成初期の金星に、自転の向きを反転させてしまうほどの巨大な天体が衝突したという、ダイナミックなシナリオです。

- 濃密大気による潮汐説: 太陽の熱で加熱された分厚い大気が、惑星全体にブレーキをかけ続けた結果、自転が停止し、ついには逆回転を始めてしまったという説です。

時速360kmの暴風「スーパーローテーション」

このゆっくりとした自転とは対照的に、金星の上空では時速360kmもの暴風が吹き荒れています。惑星本体の60倍もの速度で大気が駆け巡るこの「スーパーローテーション」は金星最大の謎とされてきましたが、そのメカニズムの解明に、日本の探査機が大きく貢献したのです。

6. 金星探査の最前線 – 人類は灼熱の謎を解き明かせるか

この金星最大の謎に、日本が世界に誇る技術で挑みました。それが金星探査機「あかつき」です。

「あかつき」は、太陽熱によって大気中に生まれる巨大な波「熱潮汐波」を世界で初めて特定。この波が大気に運動エネルギーを供給し、スーパーローテーションを維持していることを突き止め、金星の気象現象の解明に大きな一歩を記しました。

そして人類の挑戦は、未来へと続きます。2030年前後に向けて、NASAは2つの野心的な金星探査ミッションを計画しています。

- ダヴィンチ+ (DAVINCI+): 探査機を大気圏に直接突入させ、大気の組成を直接観測し、「かつて海はあったのか?」という最大の謎に迫ります。

- ヴェリタス (VERITAS): 高性能レーダーで地表の詳細な3Dマップを作成し、「現在も火山は活動しているのか?」など、金星の地質活動の謎に迫ります。

これらの探査は、金星が地球と違う道を歩んだ理由を解き明かし、地球外生命の可能性を探る上でも、極めて重要なミッションなのです。

7. 結論:双子星の素顔から、奇跡の惑星「地球」を見つめ直す

美しき双子星・金星。その素顔は、物理法則が織りなす、過酷で奇妙な驚きに満ちた世界でした。地球とほぼ同じ材料から生まれながら、太陽とのわずかな距離の差、そして惑星内部のダイナミクスの違いが、暴走温室効果、衛星の有無、そして奇妙な時間の流れといった、全く異なる運命を決定づけたのです。

金星を知ることは、私たちが住む地球が、いかに多くの偶然と絶妙なバランスの上に成り立つ「奇跡の惑星」であるかを再認識させてくれます。

- 太陽からの絶妙な距離 が、水の存在を許した。

- プレートテクトニクス が、長期的な気候を安定させた。

- 巨大な月 が、地軸を安定させ、穏やかな四季を生んだ。

- 強力な磁場 が、太陽風から大気を守った。

今夜、もし西の空に明るい一番星を見つけたら、それは灼熱の双子星かもしれません。今日の話を思い出しながら、ぜひ夜空を見上げてみてください。その光の奥で、地球の過去と未来を解き明かすための、壮大な知の冒険が続いているのです。