太陽系の惑星たちの間で、ふと「自分だけが違う場所にいる」と感じたことはありませんか?クラスや職場の中で、なぜか自分だけが少し変わっているような、あの少しの孤独感と、不思議な誇らしさ。

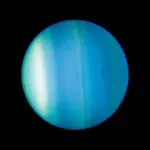

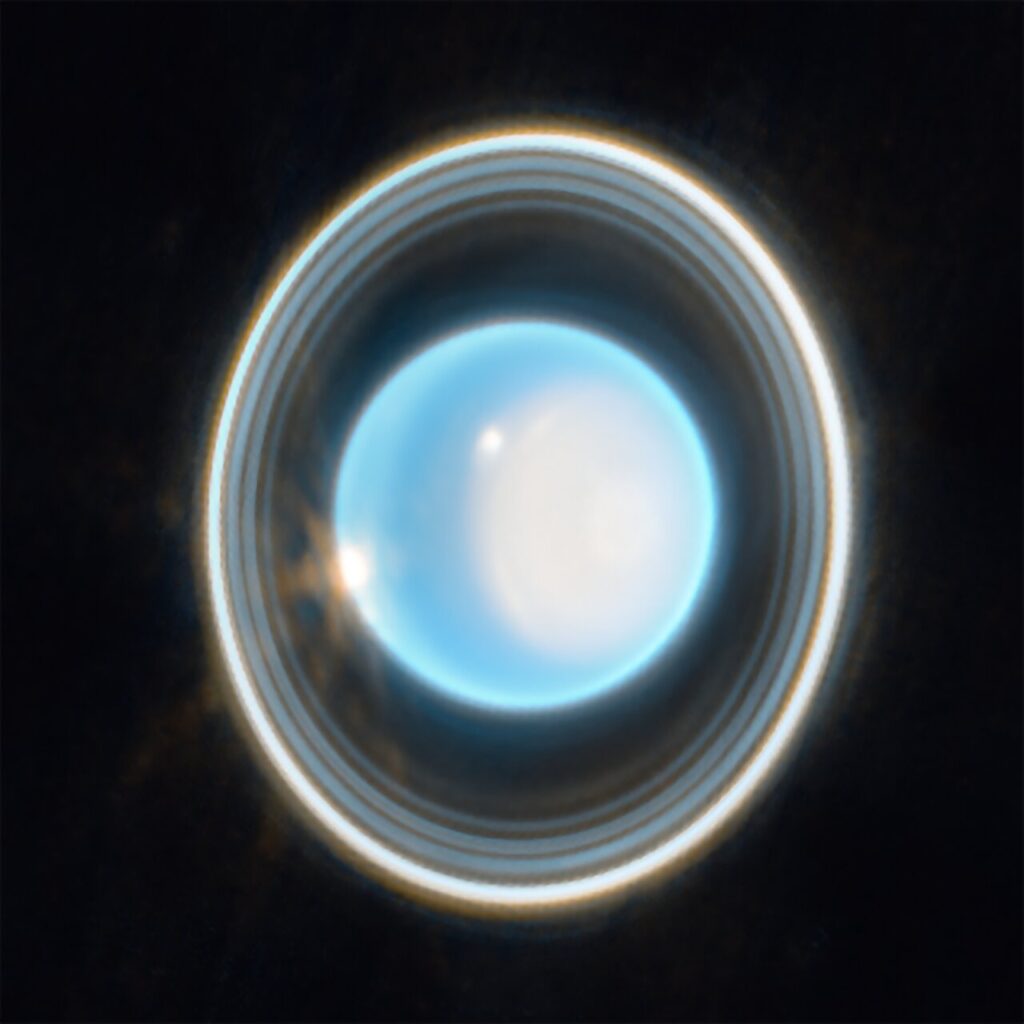

実は、太陽系にもそんな惑星が存在します。美しい環を持つ土星、巨大な大赤斑を持つ木星、そして生命の故郷・地球。個性豊かな兄弟たちの中で、ひっそりと、しかし確固たる異彩を放つ存在。それが「天王星」です。

一見、青く静かに輝くだけの地味な惑星かもしれません。しかし、その静寂の裏には、太陽系形成初期の激動と偶然が生み出した、他に類を見ない「歴史の証人」としての姿が隠されています。天王星は、単なる惑星ではありません。それは、私たちの太陽系が「あり得たかもしれない別の姿」を今に伝える、壮大なタイムカプセルなのです。

- なぜ、天王星だけが”横倒し”で転がるように回っているのか?

- 息をのむほど美しい「青色」は、なぜ兄弟星・海王星と違うのか?

- 空からダイヤモンドの雨が降るという、驚くべき現象の真相とは?

- 惑星の中心からずれた、太陽系で最も奇妙な「磁場」の秘密とは?

この記事を読み終える頃、あなたの宇宙観は昨日よりも少しだけ広く、そして深くなっているはずです。さあ、46億年の時を超えた、太陽系の孤独な巨人が秘める謎解きの旅に出かけましょう。

第1章:静寂の青に隠された秘密 – 惑星の基本と大気の科学

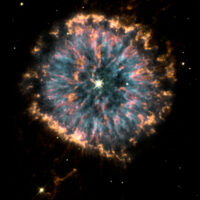

天王星の旅は、その最大の特徴である、息をのむほど美しい淡いシアン(青緑色)の謎から始まります。

天王星は、太陽から7番目の軌道を公転する巨大な氷の惑星、「アイスジャイアント」に分類されます。その基本的なプロフィールを見てみましょう。

| 項目 | データ | 備考 |

|---|---|---|

| 直径 | 約51,118 km | 地球の約4倍 |

| 質量 | 約8.68 × 10²⁵ kg | 地球の約14.5倍 |

| 平均気温 | -224℃(大気上層) | 太陽系で最も低い |

| 自転周期 | 約17時間14分 | 横倒しで高速回転 |

| 公転周期 | 約84年 | ひとつの季節が約21年続く |

この惑星の美しい青色は、大気上層部に含まれる約2.3%の「メタン」が生み出しています。メタンガスは太陽光の赤い光を吸収し、残った青や緑の光を散乱させる性質を持つため、私たちの目には青く映るのです。

しかし、隣の兄弟星・海王星も同じくメタンを持ちながら、なぜもっと鮮やかな「紺碧色」をしているのでしょうか?

最新の研究は、その答えがメタンのさらに上空に漂う「もや(haze)の層」にあることを突き止めました。天王星はこの「もや」の層が海王星よりも分厚く、これがヴェールのように惑星を覆うことで、全体的に白っぽく、淡い独特の色合いを生み出しているのです。

【コラム】「氷の巨人」の”氷”は氷じゃない?

天王星は「アイスジャイアント」と呼ばれますが、内部がカチコチの氷でできているわけではありません。天文学で言う「氷」とは、水(H₂O)、メタン(CH₄)、アンモニア(NH₃)といった、水素やヘリウムより重く、岩石よりは軽い物質の総称です。

天王星の内部では、これらの「氷」が数千度の高温と数百万気圧という超高圧によって、電気を通す流動体(専門的には「超臨界流体」や「イオンの海」と呼ばれる)になっています。この特殊な内部構造こそが、天王星のさらなる謎を生み出す舞台となるのです。

第2章:太陽系史最大の事件 – 横倒しの巨人はいかにして生まれたか

天王星が持つ最大の謎、それは“横倒し”の自転に他なりません。

他の惑星が、地球の23.4度のように、ある程度垂直な軸を持ってコマのように回るのに対し、天王星の自転軸は約98度も傾いています。これは完全に横倒しになり、まるで太陽系のビリヤード台を転がるボールのように、太陽の周りを回っている異常な状態です。

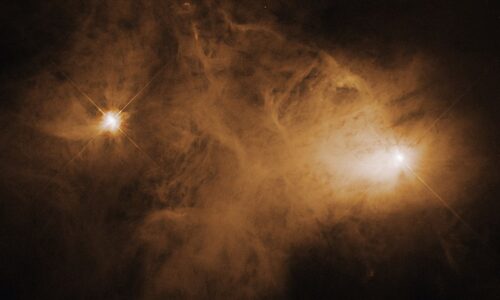

この奇妙な姿の起源を説明する最も有力な仮説、それが「巨大衝突説(ジャイアント・インパクト説)」です。

今から約40億年前、無数の原始惑星がひしめき合っていた混沌の時代。形成途上にあった天王星に、地球の数倍もの質量を持つ、巨大な原始惑星が斜めから激突したというのです。

その凄まじいエネルギーは、天王星の自転軸を根元からへし折り、内部構造をかき乱し、周囲に飛び散った破片は後に衛星や環になったと考えられています。スーパーコンピュータによる最新のシミュレーションでは、この一度の巨大衝突によって、現在の自転軸の傾き、高速な自転、そして後述する多くの謎を一度に説明できることが示されています。

もちろん、科学の世界に「絶対」はありません。一度の巨大衝突ではなく、複数のより小さな天体が連続して衝突したことで徐々に傾いていった、という説を唱える科学者もいます。どちらが真実なのか、その最終的な答えはまだ出ていません。これこそ、科学が今まさに解き明かしようとしている、巨大なミステリーなのです。

【運営者の視点】未解決だからこそ面白い

巨大衝突があったのか、なかったのか。科学者たちが様々な証拠を元に議論を戦わせていること自体が、私にとって宇宙の大きな魅力です。天王星は、その物言わぬ体で「私の過去を解き明かしてみろ」と、私たち人類に壮大な謎を突きつけているかのようです。確定した事実を知るだけでなく、その謎解きのプロセスに思いを馳せることができるのは、リアルタイムで科学の進歩を追う私たちの世代の特権かもしれません。

この極端な傾きは、極地方では約42年間昼が続き、その後約42年間夜が続くという、想像を絶する季節を生み出します。そして、この壮絶な過去は、惑星の内部と大気に、深い「後遺症」として今も刻み込まれているのです。

第3章:激突が残した傷跡 – 太陽系最低気温とダイヤモンドの雨の謎

巨大衝突という壮絶な過去は、天王星の内部と大気に、今も生々しい痕跡を残しています。その極限の世界を覗いてみましょう。

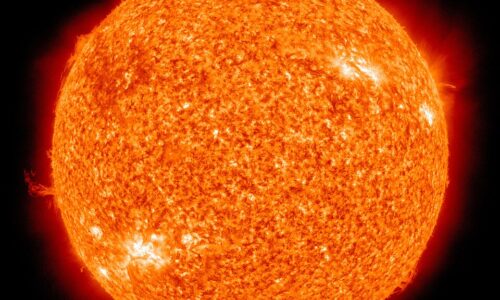

後遺症①:太陽系で最も寒い、凍てつく大気

天王星の異常さは、その姿勢だけではありません。大気上層部の温度はマイナス224℃に達し、これは太陽系で観測された最低気温です。太陽からもっと遠い海王星(約-218℃)よりも寒いのです。

これも巨大衝突の後遺症と考えられています。あの凄まじい衝突によって、惑星内部に蓄えられていた膨大な熱エネルギーの多くが宇宙空間へと逃げ出してしまったため、内部から惑星を温めるヒーターが弱まってしまった、という説が有力です。

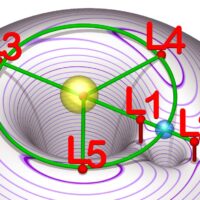

後遺症②:惑星の中心からずれた奇妙な磁場

さらに奇妙なのが磁場です。地球の磁場が自転軸とほぼ一致し、中心に核があるのに対し、天王星の磁場は自転軸から約60度も傾き、中心も惑星の中心から大きくずれているのです。

これは、内部のマントル層(イオンの海)の対流が、非常に複雑で非対称な動きをしていることを示唆しています。巨大衝突が内部構造をかき乱し、このような歪な磁場を生み出す原因になったのかもしれません。

極限環境が生む、異臭と輝きの世界

極寒の大気をさらに下っていくと、私たちを襲うのは強烈な匂いです。その正体は硫化水素。温泉地で嗅ぐ、あの「腐った卵」のような匂いの雲が、惑星全体を覆っています。そして、この異臭と極寒の層を突き抜けて惑星内部へと進むと、信じがたい光景が広がります。

キラキラと輝く、固体のダイヤモンドが、豪雨のように降り注いでいるのです。

これはSFではなく、科学的な予測です。惑星内部は、地球の中心にも匹敵する1,000万気圧という超高圧と数千度の高温の世界。この環境下でメタン(CH₄)が水素と炭素に分解され、圧縮された炭素原子が結晶化し、ダイヤモンドになると考えられています。この現象は地球上の高圧実験でも再現されており、分厚いダイヤモンドの層が惑星の中心核近くに堆積しているとさえ考えられています。

この巨大衝突は、天王星本体に深い傷跡を残しただけではありませんでした。宇宙空間へ飛び散った夥しい量の破片は、破壊の中から新たな「家族」を生み出す、壮大な創造の始まりでもあったのです。

第4章:破壊と再生の記憶 – シェイクスピアが彩る衛星と環

巨大衝突は、天王星本体だけでなく、その周りを回る「家族」の運命も劇的に変えました。天王星には現在27個の衛星と13本の暗い環が発見されており、その多くが惑星の赤道面、つまり横倒しになった軌道面を正確に回っています。これは、これらが衝突後に形成されたことを強く示唆する証拠です。

面白いことに、衛星の名前は、神話の神々からではなく、シェイクスピアやアレキサンダー・ポープの文学作品の登場人物から名付けられています。

中でも、主要5大衛星の一つミランダは、天王星の激動の歴史を最も色濃く反映した天体です。その表面は、まるで異なるパズルのピースを無理やりくっつけたかのような「つぎはぎ」の異様な姿をしています。高さ20kmにも及ぶ巨大な崖や、レーストラックのような奇妙な地形「コロナ」が存在し、過去に一度粉々に破壊され、その破片が再び集まって現在の姿になったのではないかと考えられています。

また、天王星の環は、土星の明るく輝く氷の環とは全く異なり、炭素化合物を含む石炭のように真っ黒な岩石や塵でできています。特に最も明るいイプシロン環が、なぜ拡散せずにその形を保っているのかは長年の謎でしたが、その内外を羊飼い衛星(シェパード・ムーン)であるコーデリアとオフィーリアが回ることで、重力によって環を安定させていることが分かっています。

第5章:人類と天王星 – 発見から未踏の領域へ

これほどまでに奇妙で謎に満ちた天王星ですが、人類による本格的な探査は、実はまだ一度しか行われていません。

発見のドラマと、たった一度の訪問者

天王星が惑星として発見されたのは1781年。イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルが、当初は彗星だと考えながら観測を続け、その正体が惑星であることを突き止めました。これは、古代から知られていた土星までの惑星とは異なり、望遠鏡によって発見された史上初の惑星であり、人類が知る太陽系の領域を一気に2倍に広げた歴史的な大発見でした。

その後、この遠い惑星に人類の使者が到達したのは、発見から200年以上が経過した1986年。探査機「ボイジャー2号」が、ほんの数時間だけ天王星のそばを通り過ぎていきました。横倒しの自転、奇妙な磁場、ミランダの異様な姿…私たちが現在知っている天王星の姿のほとんどは、このたった一度のフライバイによってもたらされたのです。

なぜ今、再び天王星なのか? – 未来の探査計画

しかし、この状況は間もなく変わるかもしれません。現在、NASAでは次期大型探査計画の最優先候補として「Uranus Orbiter and Probe (UOP)」が本格的に検討されています。

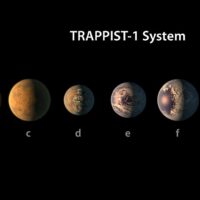

この計画は、天王星の周回軌道に入る「オービター」と、大気中に突入して内部構造を探査する「プローブ」で構成される壮大なミッションです。では、なぜ今、科学者たちはこれほど天王星に惹かれるのでしょうか。その理由は、太陽系の枠を超えた、より大きな宇宙の謎解きにあります。

近年の観測で、私たちの天の川銀河に存在する惑星(系外惑星)の多くは、天王星や海王星のような「アイスジャイアント」サイズが最もありふれた存在であることが分かってきました。つまり、天王星を詳しく知ることは、宇宙の“標準的”な惑星がどのように生まれ、進化するのかを理解するための、最も身近で重要な鍵なのです。

UOPが実現すれば、巨大衝突の痕跡を内部構造から探し、大気組成から太陽系初期の物質移動の歴史を解き明かし、ダイヤモンドの雨の存在を確かめるなど、惑星科学の教科書を、そして私たちの宇宙観そのものを書き換える発見が期待されています。

エピローグ:夜空の先に、まだ見ぬ物語は眠っている

この記事を通して、遠い宇宙に浮かぶ静かな青い点が、いかに激しく、奇妙で、美しい物語を秘めているかを感じていただけたなら幸いです。地味な惑星、太陽系の変わり者という第一印象は、もうあなたの心にはないでしょう。

天王星の物語は、私たちに教えてくれます。宇宙は、私たちの常識や想像をはるかに超えた、多様な世界で満ち溢れているということを。そして、そのほとんどはまだ、誰にも知られていない謎のままなのです。

次に夜空を見上げる時、あなたの宇宙は昨日よりも少しだけ広く、そして深くなっているはずです。 その先に眠るまだ見ぬ物語に、ぜひ想いを馳せてみてください。

最後に、あなたが天王星をもっと身近に感じるためのアクションをご紹介します。

- 天体観測アプリを使ってみる: 天王星は条件が良ければ双眼鏡でも見つけられます。

StellariumやSky Tonightといったアプリを使えば、今夜の天王星の位置を簡単に見つけられます。 - プラネタリウムや科学館へ行く: 最新の映像技術で再現された天王星や、ボイジャー2号が辿った旅路は圧巻です。専門家の解説を聞けば、さらに興味が深まるでしょう。

- 最新ニュースを追いかける: NASAやJAXAのウェブサイトをチェックして、「Uranus Orbiter and Probe (UOP)」計画の進捗を追いかけてみてください。あなたは、歴史的な探査ミッションの目撃者になるかもしれません。

最後に、あなたに質問です。

もしあなたが天王星探査計画の最高責任者なら、どの謎を最優先で解き明かしたいですか?

- 横倒しの謎(巨大衝突の決定的な証拠を探す)

- 内部の謎(ダイヤモンドの雨や奇妙な磁場を直接観測する)

- 衛星の謎(ミランダの形成史を解明する)

ぜひコメントで、あなたの選んだ番号とその理由を聞かせてください!

参考文献

- NASA Science, Solar System Exploration, “Uranus In Depth”

- NASA, Jet Propulsion Laboratory, “Voyager – Mission to Uranus”

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022. Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032. Washington, DC: The National Academies Press.

- Le, T., et al. (2023). “Hazy blue worlds: A holistic aerosol model for Uranus and Neptune, including Dark Spots.” Journal of Geophysical Research: Planets, 128, e2023JE007797.