導入:心の地図から消えた惑星 — 私が冥王星に惹かれ続ける理由

私が子供の頃に覚えた太陽系の地図には、確かに9つの惑星がありました。水金地火木土天海冥――。その最後の「冥」こそ、太陽から最も遠く、小さく、氷に閉ざされた孤独な天体、冥王星でした。教科書で見たその姿は、どこか私たちの郷愁を誘い、心の宇宙に静かな光を灯していました。

だからこそ2006年、冥王星が「惑星」の座から外されたというニュースは、私にとって大きな衝撃であり、ほんの少しの寂しさを伴う出来事でした。心の地図から、慣れ親しんだ惑星が一つ消えてしまったかのように。

しかし、その後の冥王星の本当の物語を知った時、あの日の寂しさは、知的な興奮と畏敬の念へと変わっていきました。この星の肩書きを巡る議論が地上で交わされているまさにその頃、人類の使者である探査機が、9年半もの長い旅路の果てに、冥王星へとたどり着いていたのです。

そして、探査機が私たちに見せてくれたのは、想像を絶するほど活動的で、美しく、そして謎に満ちた「新しい世界」の姿でした。それは、分類や定義といった人間の言葉を超えた、宇宙の雄大な真実の姿でした。

この記事は、あなたを太陽系の最果てを巡る知の冒険へとご案内します。懐かしい「元・惑星」の記憶から、科学の進歩がもたらしたドラマ、探査機が明らかにした驚きの素顔、そして今なお科学者を魅了する未来の可能性まで。この旅の終わり、あなたの心の中の冥王星は、過去の存在から、未来への扉を開く「新しい世界の案内人」へと生まれ変わっているはずです。

【冥王星ファクトシート】

- 分類: 準惑星 (Dwarf Planet) / 太陽系外縁天体

- 直径: 約2,377 km (地球の約18.5%)

- 太陽からの平均距離: 約59億 km (地球-太陽間の約40倍)

- 公転周期: 約248年

- 表面温度: 約-230℃

- 主要な衛星: カロン、ニクス、ヒドラ、ケルベロス、ステュクス (計5つ)

【序章】発見から探査前夜まで — “惑星X”を追い求めた物語

私たちの旅は、一人の天文学者の執念から始まります。1930年、アメリカの天文学者クライド・トンボーは、来る日も来る日も夜空の同じ領域を撮影した2枚の乾板写真を、瞬きするように切り替えて比較する作業に没頭していました。この「ブリンクコンパレーター」という地道な手法で、背景の星々に対して動く、未知の天体を探していたのです。

そして運命の日、彼はついに、無数の光点の中からゆっくりと動く一つの点を発見します。これこそが、当時「惑星X」としてその存在が予言されていた、太陽系第9番目の惑星、冥王星の発見の瞬間でした。その名は、一般公募の中から選ばれた、イギリスの11歳の少女の提案によるものです。

しかし、発見から80年以上もの間、冥王星は私たちにとって「遠い光の点」のままでした。ハッブル宇宙望遠鏡でさえ、その表面のぼんやりとした模様を捉えるのが精一杯。その正体は厚い謎のベールに包まれ、科学者たちの想像力を掻き立てるばかりでした。この天文学者の執念から始まった物語は、やがて科学界全体を巻き込む、壮大な「惑星とは何か」という問いへと繋がっていくのです。

【第1章】悲劇ではなかった惑星降格の全真相 — 科学の進歩が宇宙の地図を書き換えた日

「冥王星はなぜ惑星じゃなくなったの?」

この誰もが一度は抱く疑問の答えは、冥王星が劣っていたからではありません。むしろ、私たちの宇宙に対する理解が深まったからに他なりません。

判決を下した「惑星の3つの定義」

物語が大きく動いたのは、2006年の国際天文学連合(IAU)総会。ここで史上初めて「惑星」の公式な定義が、激しい議論の末に採択されました。

- 太陽の周りを回っていること。

- 十分な質量を持ち、自己重力でほぼ球形であること。

- その軌道周辺で、圧倒的に支配的な天体であること(軌道上から他の天体を一掃していること)。

冥王星は(1)と(2)の条件は見事にクリアしていました。しかし、運命を分けたのが最後の(3)です。これは、惑星がその圧倒的な重力で、自分の通り道(軌道)近くの小天体を衝突・合体したり、弾き飛ばしたりして“お掃除”を完了させている状態を指します。

カイパーベルトの王、されど惑星ならず

冥王星が位置するのは「エッジワース・カイパーベルト」と呼ばれる、無数の氷の小天体が漂う広大な領域です。この“小天体の巣”の中で冥王星は最大級の天体、いわば王のような存在です。しかし、周辺の天体を一掃するには至らず、多くの仲間たちと軌道を共有しています。この点が、惑星の定義(3)を満たせない決定的な理由となったのです。

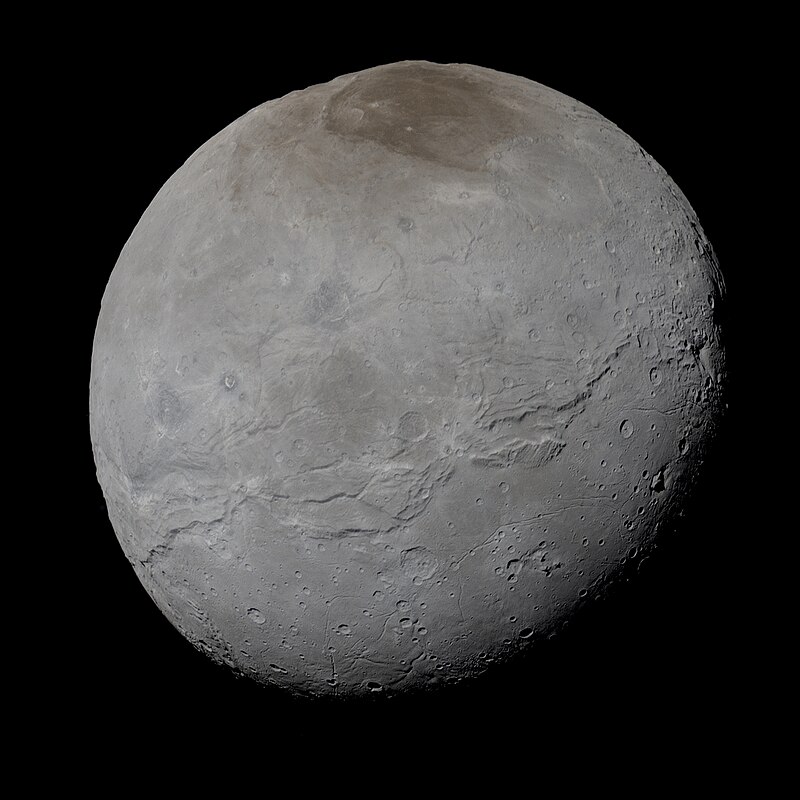

さらに、冥王星と最大の衛星カロンの関係も独特です。カロンは冥王星の半分ほどの直径を持ち、両者の共通重心(バランスが取れる点)は、なんと冥王星の地表の外にあります。そのため、冥王星は軌道の中心でどっしりと構える王というより、カロンと共に手を取り合って舞うパートナーのようです。これもまた、冥王星がその軌道で「圧倒的に支配的」とは言えない状況を示唆しています。

今も続く論争と、引き金を引いた「エリス」

この決定に、すべての科学者が納得したわけではありません。特に探査機「ニュー・ホライズンズ」の責任者であるアラン・スターン博士は、今も強く反対しています。

「軌道を掃除しているかどうかは、天体の本質ではなく場所の問題だ。もし地球がカイパーベルトにあれば、地球だって惑星ではなくなってしまう」

スターン博士らが提唱するのは、「自己の重力で丸い形を保っている天体は、すべて惑星と呼ぶべきだ」という、よりシンプルな「地球物理学的な定義」です。この定義では、天体がどこにあるかではなく、天体そのものの性質を重視します。

そもそも、なぜ急に定義が必要になったのか?きっかけは2005年に発見された「エリス」の存在でした。エリスは、なんと冥王星よりも質量が大きいことが判明したのです。「冥王星が惑星ならエリスも第10惑星か?今後似た天体が見つかるたびに惑星は増え続けるのか?」この混乱を収拾するため、科学界は「惑星とは何か」という根源的な問いに向き合わざるを得ませんでした。その結果、冥王星はエリスと共に「準惑星(dwarf planet)」という新しいカテゴリーに分類されたのです。

こうして冥王星は新しい肩書きを得ました。しかし、この科学的なドラマの結末は、まだ誰も知りませんでした。なぜなら人類の使者が、この議論の前提すら覆すほどの『真実の姿』を捉えようとしていたからです。

【第2章】探査機ニュー・ホライズンズが見た奇跡 — “生きていた”冥王星の素顔

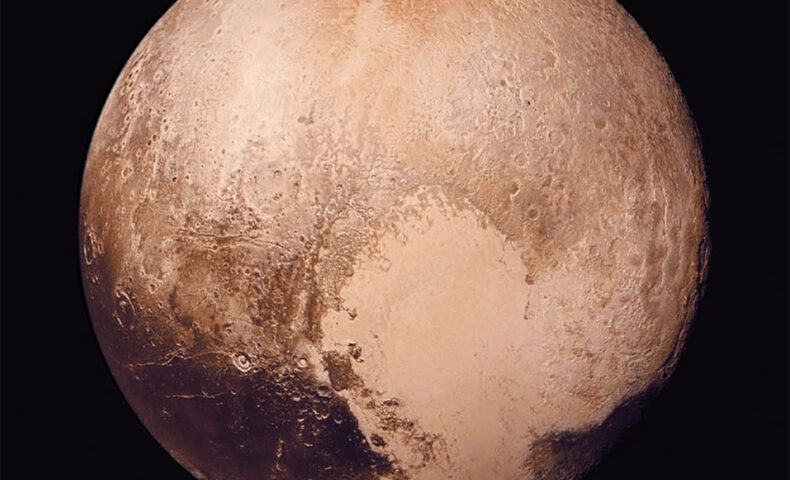

2015年7月14日、ついにその瞬間が訪れます。9年半、50億kmもの旅を経て冥王星の眼前に到達した探査機が送ってきた画像に、世界は息を呑みました。そこに写っていたのは、ただの氷の塊などでは断じてない、驚くほど豊かでダイナミックな表情を持つ世界でした。

巨大なハートと、若々しい素肌

最も象徴的なのは、地表に描かれた巨大なハート模様「トンボー地域」です。その左側を占める広大な平原「スプートニク平原」は、窒素やメタンの氷でできており、驚くべきことにクレーターがほとんど見当たりません。これは地表が形成されてから1億年も経っていない「若い」地形であることを意味します。

私がこの事実を知った時、まるでSF映画の世界だと思いました。太陽系の果ての、光も熱もほとんど届かない極寒の星が、死んだように静まり返っているのではなく、今この瞬間も、自らの力でその姿を変え続けている。スプートニク平原の地下では、窒素の氷が地球のマントルのように数百万年単位でゆっくりと対流し、古い地表を新しい地表で覆い隠しているのです。まるで巨大な“氷の溶岩ランプ”のように。

氷の山脈と、生命の材料を降らせる青い空

スプートニク平原の隣には、高さ3,500mにも達する壮大な山脈がそびえます。この山脈を構成するのは岩石ではなく、水の氷です。-230℃の世界では、水の氷は花崗岩のように硬くなり、巨大な山脈を形成します。滑らかな窒素の氷の平原と、ゴツゴツとした水の氷の山脈との対比が、冥王星の地形の多様性を物語っています。

さらに驚くべきことに、探査機は冥王星を通り過ぎた後、振り返ってその姿を撮影しました。そこに写っていたのは、太陽の光に照らされて青く輝く、幻想的な大気の層でした。この青い空は、大気上層のメタンなどが太陽の紫外線で化学反応を起こして生まれる「ソリン」と呼ばれる複雑な有機物の粒子が光を散乱することで生まれます。このソリンは、ただ空を青く見せるだけでなく、地表に降り積もって冥王星の赤い色の原因となり、さらに重要なことに、生命誕生前の原始地球にも存在したかもしれない「生命の材料」そのものだと考えられているのです。

死んだ星だと思われていた天体が、地質学的に若々しく、生命の材料すら自ら生成している。この衝撃的な事実は、私たちを冥王星のさらに深奥——分厚い氷の下に眠る、壮大な可能性へと誘うのでした。

【第3章】生命はいるのか? 地下に眠る広大な海と太陽系のニューノーマル

これほど活動的な地形は、科学者たちに新たな問いを突きつけました。この星を内側から突き動かすエネルギーの源は何なのか?そして、この分厚い氷の地殻の下には、一体何が隠されているのだろうか、と。

最有力仮説「サブサーフェス・オーシャン」

現在、最も有力視されているのが、冥王星の地下に液体の水でできた広大な海(サブサーフェス・オーシャン)が存在するという衝撃的な仮説です。その規模は、地球の海をすべて合わせたよりも大きい可能性すらあります。

極寒の冥王星でなぜ海が凍らないのか?その根拠として、以下の複合的な要因が考えられています。

- 内部の熱源: 冥王星の中心部にある岩石に含まれる放射性元素が、ゆっくりと崩壊する時に出す熱。

- 天然の断熱材: 水とメタンが結合してできる「メタンハイドレート」の層が、魔法瓶のように内部の熱を閉じ込めている可能性。

- 不凍液の役割: 海水にアンモニアなどが溶け込んでいることで、水が凍る温度(凝固点)が下がり、凍りにくくなっている可能性。

太陽系の新たな常識:氷の世界にこそ海がある

「太陽から遠く離れた氷天体の地下に広大な海が存在する」という考え方は、今や太陽系における生命探査の新しい常識(ニューノーマル)となりつつあります。

例えば、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスでも、巨大な惑星の潮汐力によって内部が温められ、地下に広大な海が存在することがほぼ確実視されています。冥王星は、そうした巨大惑星の助けなしに、自らの力で海の存在可能性を示したのです。これは、私たちの生命存在可能領域の概念を、太陽系の果てまで大きく広げる発見と言えるでしょう。

【もしあなたが探査計画の責任者なら?】

太陽の光が全く届かない、冥王星の地下の海。厚い氷に閉ざされた、永遠の闇の世界です。もしここに生命がいるとしたら、どんな姿をしていると思いますか? エネルギー源は何だと思いますか? あなたの自由な想像を、ぜひコメント欄で教えてください!

もちろん、生命の証拠は何一つ見つかっていません。しかし、液体の水、有機物(ソリン)、エネルギー源(内部の熱)という生命に必要な3つの要素が、この遠い世界に揃っているかもしれない。その可能性は、私たちに「生命とは何か」という根源的な問いを、改めて突きつけているのです。

【終章】未来への航海 — この物語には、まだ続きがある

探査機ニュー・ホライズンズが私たちに見せてくれた冥王星の姿は、あまりに衝撃的で、多くの発見をもたらしました。しかし、その探査はフライバイ(fly-by)——つまり、冥王星の横を一度通り過ぎただけのものでした。観測できたのは、冥王星のごく一面と、ほんの短い時間だけです。

地下の海は本当に存在するのか? 氷の火山は活動しているのか? 複雑な地形はどのようにして生まれたのか? ニュー・ホライズンズは、答え以上に多くの新しい謎を私たちに残していきました。

だからこそ今、科学者たちは次のミッションを構想しています。冥王星の周りを回り続ける周回探査機(オービター)を送り込み、この世界の全体像を、そしてその変化を、長期間にわたって詳細に観測する計画です。実現にはまだ多くの課題がありますが、人類の探求心が、再び太陽系の果てを目指すことは間違いありません。

ニュー・ホライズンズは冥王星を通過した後も旅を続け、2019年にはカイパーベルト天体「アロコス」の探査に成功しました。冥王星の物語は、冥王星だけで終わらなかったのです。それは、カイパーベルトという太陽系の「第三領域」への扉を開く、壮大な物語の始まりでした。

まとめ:冥王星は『新しい世界』への案内人であり、最高の教師である

私たちの冥王星を巡る冒険は、いかがだったでしょうか。

かつて太陽系の片隅で忘れられたように輝いていた第9惑星。その素顔は、惑星の定義を巡る科学のドラマ、探査機が見たハート模様の氷河、そして地下に広がるかもしれない広大な海と、驚きに満ちていました。

この冥王星の物語を追体験する中で、私自身の宇宙を見る目も少し変わったように感じます。この物語が教えてくれるのは、二つの重要なことです。一つは、科学とは完成された知識ではなく、常に更新され続ける探求のプロセスであるということ。そしてもう一つは、私たちの太陽系は、まだまだ未知の驚きに満ちているということです。

冥王星の物語は、科学における「分類」という行為そのものの面白さと難しさを、私たちに教えてくれるのかもしれません。人間は世界を理解するために名前をつけ、箱(カテゴリー)に分けようとします。しかし、宇宙はしばしば、その箱からはみ出すような、豊かで複雑な現実を突きつけてくるのです。

冥王星は惑星の座を降りたのではありません。「カイパーベルト」という新しい世界の王として、私たちを未知の領域へと誘う案内人の役割を担うことになったのです。そして、私たちに「分かったつもりになること」の危うさと、「未知を知る」ことの純粋な喜びを教えてくれる、最高の教師なのかもしれません。

次に夜空を見上げる時、その暗闇の先に広がる、活動的で美しい冥王星と、その仲間たちの世界に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。その暗闇の先には、私たちの常識を再び塗り替える、次なる発見の光がきっと待っているはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

冥王星の物語は、私に「知らないことを知る楽しさ」を改めて教えてくれました。この記事を読んで、あなたが冥王星に感じたこと、考えたことがあれば、ぜひお気軽にコメントでシェアしていただけると嬉しいです。

おすすめの記事

参考文献・情報源

- NASA Science: Pluto Overview

- NASA New Horizons Mission

- Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHUAPL): New Horizons

- International Astronomical Union (IAU): Pluto and the Developing Landscape of Our Solar System