アインシュタインが見た“最後の夢”:なぜ今、超ひも理論なのか?

20世紀の物理学は、二人の天才によってその姿を大きく変えました。一人は、巨大な天体や宇宙全体の振舞いを重力の方程式で描き出した「一般相対性理論」のアルベルト・アインシュタイン。もう一人は、電子や素粒子といった極めて小さな世界の奇妙な法則を解き明かす「量子力学」の発展をリードしたニールス・ボーアやヴェルナー・ハイゼンベルクです。

この二つの理論は、それぞれが信じられないほどの成功を収め、GPSからコンピューターまで、現代文明の基盤を築き上げました。しかし、物理学者たちはすぐに、看過できない大きな矛盾に突き当たります。

巨大な世界を支配する重力の法則と、極小の世界を支配する量子の法則が、どうしても両立しないのです。

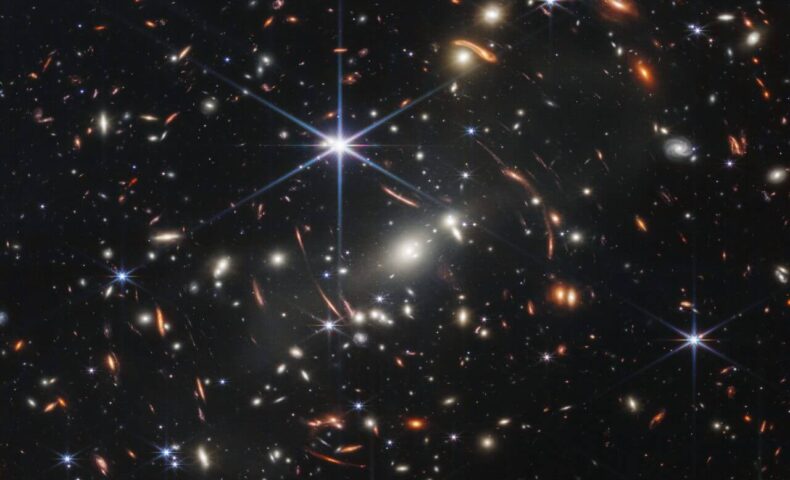

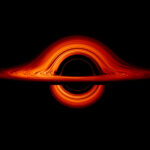

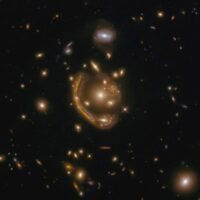

ブラックホールの中心や、宇宙が始まった瞬間(ビッグバン)のように、「極めて重く、かつ極めて小さい」極限状況では、二つの理論を組み合わせると計算結果が無限大になり、物理法則そのものが意味をなさなくなってしまいます。これは、自然を記述する“言語”の崩壊を意味する、深刻な事態でした。

この宇宙に存在するはずのない「裂け目」を修復し、森羅万象をたった一つの美しく完璧な方程式で説明すること。それこそが、アインシュタインが生涯をかけて追い求めた「万物の理論」という究極の夢でした。

そして、その夢を継ぐ最も有力な候補こそが、これからお話しする『超ひも理論』なのです。

発想の転換:世界は「点」ではなく「ひも」の演奏会

これまで、物理学では物質の最小単位を「大きさのない点」である“素粒子”として考えてきました。電子、クォーク、光子といった多種多様な素粒子が存在し、それらが自然界の基本法則に従って相互作用することで、この世界が成り立っている、と。

しかし、超ひも理論は、この数百年続く物理学の常識を、根底から覆します。

「物質の最小単位は、“点”ではない。エネルギーが振動する“ひも”である」

これは、まさに革命的な発想の転換でした。

超ひも理論によれば、私たちが見ているおびただしい数の素粒子は、すべてがたった一種類の「ひも」からできています。では、なぜそれらが電子や光子といった全く異なる性質を持つのでしょうか?

答えは、その“振動(シンフォニー)”の違いにあります。

ヴァイオリンの弦が、弾き方によって「ド」や「レ」や「ソ」といった異なる音色を奏でるように、宇宙の根源的な「ひも」も、その振動パターンによって異なる性質を持つ素粒子として私たちの前に姿を現すのです。

- ある穏やかな振動は、「電子」として振る舞う。

- 別の激しい振動は、重力を伝える「重力子」として現れる。

- さらに複雑な振動は、原子核を構成する「クォーク」となる。

つまり、この宇宙全体が、無数の「ひも」がそれぞれ異なる音色を奏でる、壮大な“宇宙の交響曲(コズミック・シンフォニー)”のようなものだ、と超ひも理論は詩的に語るのです。

ひもの振動が「質量」を生む仕組み

ここで一つの根源的な疑問が浮かびます。単なる「振動の違い」が、なぜ素粒子ごとに全く異なる「質量」を生み出すのでしょうか。その答えの鍵は、アインシュタインが発見した世界で最も有名な方程式、$E=mc^2$ に隠されています。

この式は、エネルギー(E)と質量(m)が本質的に同じものであることを示しています。激しく振動するひもは、緩やかに振動するひもよりも大きなエネルギーを持っています。このエネルギーの差が、そのまま質量の差として観測されるのです。非常に重い素粒子は、宇宙の弦が奏でる「フォルテッシモ(ff)」の音色であり、ほとんど質量を持たない粒子は、か細い「ピアニッシモ(pp)」の音色に相当します。これまでバラバラだと考えられていた素粒子の性質が、「振動エネルギー」という一つの原理に統一されるのです。

このエレガントな理論が、しかし、数学的に成立するためには、私たちの常識を遥かに超える驚くべき「舞台設定」が必要でした。それが、隠された『次元』の存在です。

異次元はどこにある?「余剰次元」という驚愕の舞台

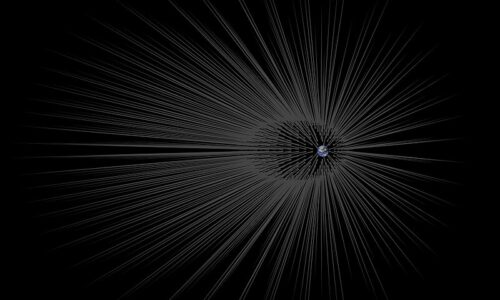

超ひも理論の方程式を解くと、奇妙な結論が導き出されます。それは、この世界の次元が、私たちが認識しているものよりもずっと多いというものです。

具体的には、空間が9次元、そして時間が1次元。合計「10次元」(後に登場するM理論では11次元)の時空でなければ、理論に数学的な矛盾が生じてしまうのです。

当然、誰もがこう思うでしょう。

「そんな余分な6つの次元は、一体どこに隠れているんだ?」と。

超ひも理論は、この問いに「余剰次元は、我々には認識できないほど極めて小さく丸まっている」と答えます。これを専門用語でコンパクト化と呼びます。

庭に置かれた一本の長いホースを想像してみてください。

遠くから見れば、それはただの1次元の「線」にしか見えません。しかし、その上を歩くアリのような小さな生き物にとっては、ホースには「長さ方向」だけでなく、「円周方向」にも進める2次元の広がりがあります。

これと同じように、私たちが普段認識している3次元空間の、あらゆる「点」に、私たちが知覚できないほど小さく折りたたまれた6次元の空間が存在している、というのが理論の描く世界観です。

宇宙の法則を決める「カラビ-ヤウ多様体」

そして、この余剰次元がどのような「形」(カラビ-ヤウ多様体と呼ばれる極めて複雑な幾何学形状)で丸まっているかによって、「ひも」が許される振動パターンが決まります。これが結果として、私たちの宇宙の物理法則(素粒子の種類や力の結合定数など)そのものを決定づけると考えられています。

これは、ギターのボディの形や材質がその音色を決定づけるのに似ています。隠された次元の「形」が、宇宙という楽器の響き、すなわち物理法則そのものをデザインしているのです。もしこの余剰次元の形が少しでも違っていたら、原子は安定に存在できず、星も輝かず、生命も生まれなかったかもしれません。この隠された次元の幾何学こそが、私たちの宇宙の根本的な設計図だと考えられています。

この奇妙で複雑な多次元の世界観を手にしたことで、物理学者はついに、長年の謎であったブラックホールと宇宙の始まりの核心に迫ろうとしているのです。

超ひも理論は「神の数式」か?宇宙の根源的な謎への挑戦

この理論は、単なる数学的な遊びではありません。既存の物理学が手も足も出なかった、宇宙の根源的な謎のいくつかに、具体的な解答の可能性を提示します。

ブラックホールの「特異点」を解消する

アインシュタインの理論では、ブラックホールの中心は「特異点」となり、密度が無限大になって物理法則が崩壊します。しかし、超ひも理論では、ひもには最小の長さ(プランク長、約$1.6 \times 10^{-35}$メートル)があるため、「無限に小さい点」という概念そのものが存在しません。ひもは点ではないため、無限に一点に潰れることがないのです。これにより特異点が解消され、ブラックホールの内部で何が起きているのかを理論的に探求する道が開かれます。

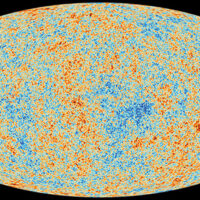

ビッグバンの「始まり」を書き換える

宇宙の始まりであるビッグバンもまた、特異点の問題を抱えています。超ひも理論は、宇宙が「無」から始まったのではなく、高次元の膜(ブレーン)同士の衝突によって始まったのかもしれない、という新たな宇宙像(ブレーン宇宙論)も提唱しています。

このモデルでは、私たちの3次元宇宙は巨大な膜のような存在であり、別の膜との衝突が巨大なエネルギーを解放し、それが火の玉宇宙(ビッグバン)を引き起こしたと考えます。つまり、宇宙の始まりは「特異点」ではなく、より高次元の時空で起きた一つの「イベント」だった可能性を示唆しているのです。

このように、宇宙の根源的な謎に答えうる可能性を秘めた超ひも理論ですが、その道のりは決して平坦ではありません。科学の世界では、どんなに美しくエレガントな理論も、冷徹な「証拠」がなければ王座につくことはできないのです。

未完の交響曲:超ひも理論の課題とライバル

ここまで超ひも理論の輝かしい側面をお話ししてきましたが、この理論が「万物の理論」として認められるには、いくつかの巨大な壁が立ちはだかっています。

- 実験による証明が極めて困難

「ひも」のスケールを直接観測するには、人類が現在持つ世界最大の加速器LHCの何兆倍ものエネルギーが必要とされ、現時点では直接証明する術がありません。 - 超対称性粒子の未発見

理論の根幹をなす「超対称性」が正しければ存在するはずの「超対称性粒子」が、長年の探索にもかかわらず一つも見つかっていません。これは理論にとって深刻な状況です。 - ランドスケープ問題

余剰次元の丸まり方(カラビ-ヤウ多様体の形状)には、天文学的な数($10^{500}$通り以上とも)の可能性があり、それぞれが異なる物理法則を持つ宇宙に対応してしまうことが判明しました。これは、理論が「なぜ私たちの宇宙が、この物理法則になったのか」を説明できず、無数の可能性を許容してしまうことを意味します。「万物の理論」が持つべき予測能力を根本から揺るがす、この理論最大のアキレス腱です。

科学か、哲学か?もう一つの「万物の理論」

こうした課題から、一部の物理学者は「超ひも理論は、もはや反証不可能な、哲学に近い領域に入ってしまった」と厳しい批判を寄せています。科学理論の重要な条件の一つに「反証可能性(その理論が間違っていると証明できること)」がありますが、直接検証があまりに困難な超ひも理論は、この条件を満たしていないのではないか、というわけです。

このような状況の中、万物の理論を目指すもう一つの有力なアプローチとしてループ量子重力理論の研究も進められています。両者の思想は、根本的に異なります。

- 超ひも理論:あらかじめ用意された滑らかな時空という「舞台」の上で、「ひも」という役者が演じる物語だと考える。

- ループ量子重力理論:時空そのものが量子のループ(輪)で編まれた「織物」のようなものだと考える。「舞台」自体が主役であり、それ以上分割できない時空の最小単位が存在する。

どちらが真実に近いのか、あるいは全く異なる第三の理論が必要なのか。この知的格闘こそが、現代物理学の最前線なのです。

まとめ:世界の見方を変える「知的な冒険」へ出かけよう

アインシュタインの夢から始まった超ひも理論の世界。その核心は、私たちの宇宙観を根底から揺るがす、驚きと興奮に満ちたものでした。最後に、この壮大な物語の要点を振り返ってみましょう。

- すべては「ひも」のシンフォニー:物質の最小単位は点ではなく、振動する「ひも」であり、そのエネルギーの違いが多様な素粒子の質量を生み出す。

- 世界は高次元でできている:私たちの知らない次元が極小サイズに丸まって隠れており、その「形」が宇宙の物理法則を決定している。

- 宇宙の謎に迫る鍵:ビッグバンやブラックホールなど、既存の物理学が説明できない「無限大」の問題を解消する可能性を秘めている。

超ひも理論を知ることは、単に物理学の知識を増やすことではありません。それは、私たちが普段「当たり前」だと思っている空間や物質の概念がいかに不確かで、不思議なものであるかを再発見する、壮大な知的冒険なのです。

「自分の体も、目の前のパソコンも、遠い星々も、元をたどれば同じ『ひも』の異なる振動でできているのかもしれない」。

そう考えると、何もないと思っていたこの空間でさえ、実は見えない次元が複雑に折り畳まれた「舞台」なのかもしれないと、想像が膨らみます。日常の風景が、少しだけ深く、豊かに見えてきませんか?

もちろん、この記事で触れたように、超ひも理論はまだ未完成であり、多くの課題を抱える「未完の交響曲」です。しかし、その不完全さこそが人類の知性のフロンティアであり、科学者たちが挑戦を続ける理由でもあります。アインシュタインが見た「万物の理論」という夢の続きを、今、私たちは見ているのです。

この記事が、あなたの知的な冒険の始まりとなることを願っています。

次に物理学の世界を揺るがすアイデアは、この記事を読んでいる「あなた」の中から生まれるのかもしれません。

この記事を読んで、もしあなたが「隠された次元」を一つだけ覗けるとしたら、何を見てみたいですか?ぜひコメント欄であなたの自由な想像を聞かせてください!

【☕ ちょっと考えてみよう】

もし私たちが、隠された次元の形を自由にデザインできるとしたら、どんな物理法則を持つ宇宙を創ってみたいですか?