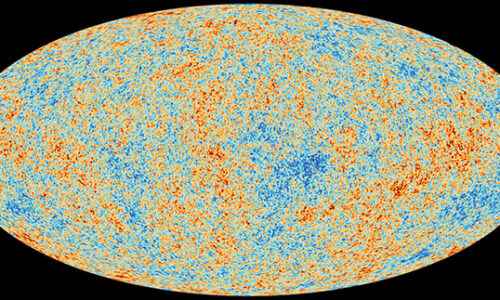

プロローグ:あなたの体は「星のかけら」でできている

ふと、自分の手のひらを見つめてみてください。血管を流れる赤血球の中にある「鉄」、骨を形作る「カルシウム」、そして今、あなたが胸いっぱいに吸い込んだ「酸素」。これらが一体どこから来たのか、考えたことはあるでしょうか?

「地球の土や空気からでしょう?」そう思うかもしれません。しかし、時計の針を宇宙の始まり(ビッグバン)まで戻すと、そこには水素とヘリウムガスしか存在しませんでした。私たちの体を作る複雑な元素は、どこにもなかったのです。

では、私たちはどこから来たのか。答えはたった一つ。「かつて輝き、そして死んでいった、別の星の中」です。

あなたの体を構成する元素は、太古の宇宙で名もなき星々が命を削って生み出し、最期の爆発で撒き散らした〝遺産〟そのものです。物理学者たちが「私たちは、星のかけら(スターダスト)でできている」と語るのは、決して詩的な比喩ではなく、紛れもない物理的な事実なのです。

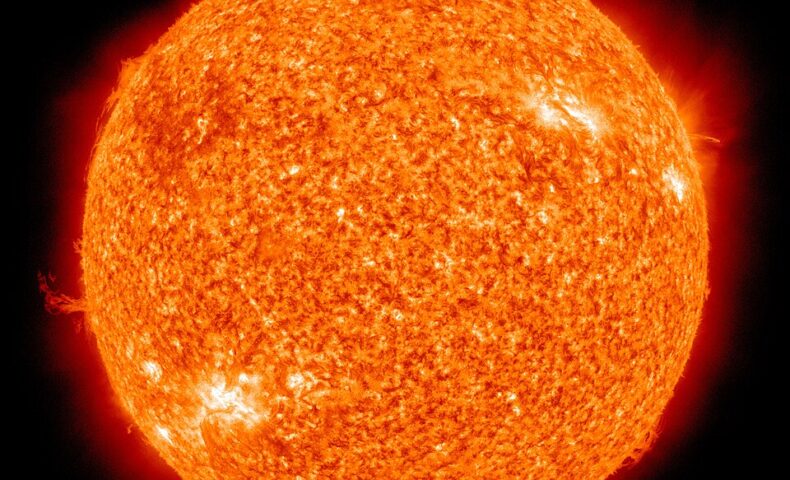

死んだ星々が残したこの「かけら」を再び集め、今まさに圧倒的な熱と重力で私たちを生かしているのが、頭上で輝く「太陽」です。

太陽系にある全物質の質量のうち、実に99.86%は太陽ただ一つが占めています。地球や木星、そして私たち人類を含めた残りのすべてを合わせても、わずか0.14%の「残りカス」に過ぎません。もし太陽をメジャーリーガーの大谷翔平選手だとすれば、地球は彼が握るボールの「縫い目」ほどの重さしかないのです。

私たちは、このわずか0.14%というあまりに儚く、小さな「残り物」の上でしか、息をすることさえ許されていないのです。

しかし、私たちはこの絶対的な支配者である太陽について、驚くほど何も知りません。毎日当たり前のように昇り沈むこの星が、いつ生まれ、なぜ燃え尽きることなく輝き続け、そしていつ死ぬのか。

この記事では、最新の天体物理学が明らかにした「太陽、46億年の全記録」を紐解いていきます。それは、劇的な誕生から、現在の奇跡的なバランス、そして50億年後に訪れる地球との衝撃的な別れまでを綴った、壮大な叙事詩です。

読み終えた後、何気なく見上げる空の景色が、これまでとは全く違って見えることを約束します。それでは、太陽と私たち自身のルーツを探る、46億年の時間旅行へ出発しましょう。

第1章:誕生前夜 – 暗黒星雲の中で何が起きたか

時計の針を、今から約46億年前まで巻き戻しましょう。そこは現在の太陽系がある場所ですが、私たちが知る「太陽」も「地球」も、まだ影も形もありません。

そこにあったのは、数光年にもわたって広がる巨大なガスと塵の塊、「星間分子雲」だけでした。

温度はマイナス260℃。絶対零度に近い、想像を絶する極寒の世界です。なぜ、これほど寒くなければならなかったのでしょうか? それは、星が生まれるためには「熱」と「重力」の戦いで、重力が勝つ必要があるからです。

通常、気体は熱を持つと激しく動き回り、拡散しようとします。しかし、極低温の環境では原子の動きが鈍り、逃げ出すエネルギーを失います。その結果、自分自身の重みでジワジワと集まることができるのです。この「冷たさ」こそが、星の材料をつなぎとめるアンカーの役割を果たしていました。

「死」が「生」の引き金を引く

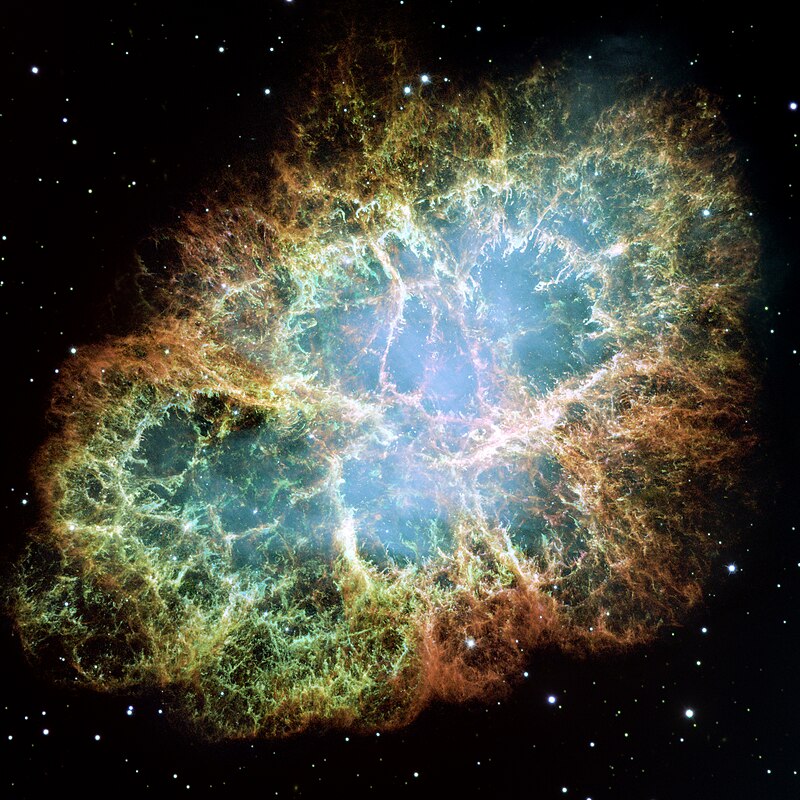

静寂に包まれていたこの巨大な雲の運命を、ある劇的な「事件」が変えました。すぐ近くで寿命を迎えた巨大な星が、壮絶な最期を遂げたのです。「超新星爆発」です。

宇宙最大級の爆発によって生じた猛烈な衝撃波(ショックウェーブ)が、津波のようにガス雲を襲いました。静かな水面に石を投げ込むと波紋が広がるように、衝撃波はガス雲を揺さぶり、一箇所にギュッと圧縮したのです。

この「圧縮」が、すべてのスイッチを入れました。ある一点に物質が密集したことで強力な重力が生まれ、周囲のガスを猛烈な勢いで引きずり込み始めます。「重力収縮」の暴走が始まったのです。

私たちの太陽が生まれるきっかけが、名もなき「他の星の死」だったという事実。それは、生命が親から子へバトンを渡すように、星々もまた、その壮絶な死をもって新たな星の誕生を促すという、宇宙規模の「輪廻転生」を物語っています。私たちが今こうして存在できるのは、46億年前に近くで死んでくれた、ある星のおかげなのです。

惑星工場の建設 – フィギュアスケーターとピザ生地

一度スイッチが入った重力の収縮は止まりません。数光年サイズだった雲は、みるみるうちに太陽系サイズまで縮んでいきます。ここで物理学の面白い法則が働きます。

フィギュアスケートの選手を想像してみてください。スピンをしている選手が、広げていた腕を胸の前でギュッと縮めると、回転のスピードが一気に速くなりますよね? これと同じ「角運動量保存の法則」が、宇宙空間でも働きます。

収縮するガス雲は、元々持っていたわずかな回転の勢いを増幅させ、猛スピードで回転し始めました。そして、ピザ職人が生地を回すと遠心力で平たくなるのと同じ理屈で、ガス雲は回転軸に垂直な方向へ広がり、巨大な「円盤(原始太陽系円盤)」へと姿を変えていったのです。

現在、水星から海王星まで、すべての惑星が太陽の周りをほぼ同じ平面(黄道面)で回っているのは、この時、ガスが平らな円盤状になったからに他なりません。この円盤こそが、後に地球や私たちが生まれることになる「惑星工場の建設現場」だったのです。

やがて円盤の中心部では、猛烈な勢いで降り注ぐガス同士が衝突し、密度と温度が急上昇していました。暗黒の雲の中で、赤ん坊の産声のように、鈍く赤い光が灯り始めます。

第2章:点火 – 星として輝きだす瞬間

暗黒の雲の中で産声を上げた「原始太陽」。しかし、生まれたばかりの太陽は、私たちが知る今の穏やかで暖かい太陽とは、まるで別人のような姿をしていました。

もし当時の太陽系を見ることができたなら、そこにあったのは、荒れ狂う嵐のような光景だったはずです。

太陽の「反抗期」とTタウリ型星

人間にも、感情をコントロールできずに暴れる「反抗期」があるように、星にも荒々しい幼少期が存在します。天文学ではこれを「Tタウリ型星」の段階と呼びます。

重要なのは、この段階ではまだ「核融合」が始まっていないということです。エネルギー源は核融合ではなく、自らの体が縮むことによる熱だけ。それなのに、今の何倍もの猛スピードで回転し、強力な磁場を振り回していました。表面では巨大な爆発が頻発し、エネルギーの制御ができずに癇癪(かんしゃく)を起こしている子供のようでした。

しかし、この「癇癪」こそが、私たち人類の運命を決定づける重要な役割を果たすことになります。

運命を分けた「宇宙の送風機」

当時、太陽の周りには、惑星の材料となったガスや塵が濃い霧のように漂っていました。このままでは、太陽の光は遮られ、惑星たちは分厚いガスに包まれたままだったでしょう。

そこで活躍したのが、暴れる太陽が放出した強烈な「太陽風」です。

この風は、工事現場の強力な送風機(ブロワー)のように、周囲に漂う余分なガスや塵を一気に宇宙の彼方へ吹き飛ばしました。この「大掃除」のおかげで、現在のクリアな宇宙空間が生まれ、惑星たちは太陽の光を浴びることができるようになったのです。

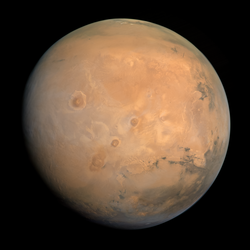

ここで一つの恐ろしい「もしも」の話をしましょう。もし、この時の太陽風がもう少し弱かったら、どうなっていたでしょうか?

地球の周りのガスが吹き飛ばされずに残り、地球は分厚いガスをまとった「巨大ガス惑星(木星のような星)」になっていた可能性が高いのです。当然、そこは岩盤の上に海があるような環境ではなく、生命が誕生する余地などありません。太陽が適度に暴れ、適度にガスを吹き飛ばしてくれたおかげで、地球は「岩石惑星」としての姿を露わにし、生命の揺りかごとなることができたのです。

ついに灯る、核融合の火

外側で派手な「大掃除」が行われている間、太陽の奥深く中心部では、静かに、しかし確実に限界点へと近づく劇的な変化が進行していました。

降り積もるガスの重みで、中心核への圧力は極限まで高まっていきます。逃げ場を失った水素原子たちは、ギチギチに押し潰され、互いにぶつかり合う頻度が爆発的に増えていきました。

そして、中心温度が1000万度を超えた、その時です。

極限の圧力に耐えかねた原子核同士が、ついに互いの壁を突き破って融合しました。「核融合」の点火です。

それは、マッチに「ボッ」と火がつくような生易しいものではありません。重力が原子を握りつぶし、その悲鳴が光に変わる――そんな暴力的なまでのエネルギー転換が始まったのです。星そのものが、巨大な「自走式エネルギー炉」へと変貌を遂げた瞬間でした。

こうして太陽は、不安定な「子供」の時代を終え、自ら光を生み出す一人前の恒星として、長く安定した「大人」の時代(主系列星)へと足を踏み入れました。

第3章:現在 – 奇跡のエンジン「陽子-陽子連鎖反応」

今、窓の外を見てください。降り注ぐ太陽の光は、暖かくて気持ちがいいですよね。しかし、信じられない事実をお伝えしましょう。

今、あなたの肌を温めているその光の粒(光子)。それが太陽の中心で生まれたのは、今から8分前……ではありません。実は、10万年から100万年も昔のことなのです。

人類がまだ言葉を持たず、洞窟で暮らしていた頃に生まれたエネルギーが、長い長い迷路を抜け出し、たった今、あなたの元に届いたのです。一体、太陽の中で何が起きているのでしょうか?

鉄よりも重い「気体」の世界

太陽の深部、中心核(コア)へ潜ってみましょう。そこは温度が1500万度、気圧は2500億気圧という凄まじい世界です。

最も驚くべきは、その「密度」です。中心部の密度は150g/cm³。これは水の約150倍、あの重い金属である「金(ゴールド)」の約8倍もの密度があります。それほどの超高密度でありながら、あまりの高熱に原子がバラバラになっているため、個体でも液体でもなく「プラズマ(気体)」として振る舞っています。

この「金よりも重い気体」の極限環境こそが、太陽のエネルギーを生み出す「核融合炉」の正体です。

私たちを生かした「確率の低さ」

ここで起きているのは、水素原子核(陽子)同士が合体してヘリウムになる反応です。しかし、ここには物理学的な「無理ゲー」が存在します。プラスの電気を持つ陽子同士は、磁石のN極同士のように、近づけば近づくほど猛烈な力で反発し合うからです。

本来なら、融合など不可能です。そこで登場するのが、量子力学の魔法「トンネル効果」です。

ミクロの世界では、粒子は「壁をすり抜ける幽霊」のような振る舞いをします。反発して弾かれるはずの陽子が、ごくごく稀に、壁をすり抜けて「フッ」と相手の懐に入り込んでしまう。まるで忍者のような現象が起きるのです。

この確率、実は100億年に1回程度(※陽子1個あたりの平均時間)という、気の遠くなるような低確率です。しかし、太陽には天文学的な数の水素があるため、全体としては毎秒ものすごい数の融合が発生します。

そして、この「確率の低さ」こそが、私たち生命にとっての最大の幸運でした。もしトンネル効果がもっと頻繁に起きていたら、太陽は誕生と同時に燃料を一気に使い果たし、大爆発して終わっていたでしょう。「なかなか反応しない」という非効率さがあったからこそ、太陽は46億年もの間、チビチビと燃え続けることができ、その間に地球上で生命が進化するための「時間」が稼げたのです。

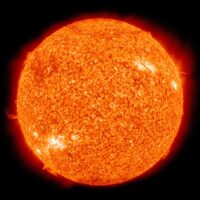

毎秒、ピラミッドが消滅する

トンネル効果によって4つの水素が融合し、1つのヘリウムが生まれる時、不思議なことが起こります。「元の水素4つ」の重さより、「できたヘリウム1つ」の重さの方が、わずかに軽くなっているのです。

消えた質量はどこへ行ったのか?あのアインシュタインの式、E=mc² が答えです。この式は「質量(重さ)が消滅するとき、とてつもない量のエネルギーに化ける」ということを意味しています。

太陽中心部では、毎秒約420万トンもの質量が、この宇宙から完全に消滅し、純粋なエネルギーに変わっています。420万トンとは、あの「ギザの大ピラミッド」丸ごと1個分に相当します。想像してみてください。毎秒、ピラミッド1個分の物質が跡形もなく消え失せ、光と熱に変わっているのです。私たちが浴びているのは、この「物質の断末魔」とも言えるエネルギーです。

光の迷路と「酔っ払いの千鳥足」

こうして中心部で生まれた光は、出口へ向かおうとします。しかし、中心部は金よりも高密度のギュウギュウ詰めの世界です。光はわずか数ミリ進んだだけで別の粒子に衝突し、弾き飛ばされてしまいます。

あっちへ行っては衝突、こっちへ行っては衝突……。物理学で「ランダムウォーク(酔っ払いの千鳥足)」と呼ばれるこの現象により、光は出口を見つけられず、太陽内部を何万年も彷徨います。ようやく表面へ脱出した時、生まれたばかりのガンマ線だった光は、私たちに優しい可視光線へと波長を変えています。そして、地球までの距離1億5000万キロをわずか8分19秒で駆け抜け、あなたの瞳に届くのです。

暴力的な均衡「静水圧平衡」

これほどの爆発的なエネルギーが内部で生まれ続けているのに、なぜ太陽は木っ端微塵に吹き飛ばないのでしょうか?穏やかに見える太陽ですが、その内部では凄まじい「綱引き」が行われています。

- 内側からは、核融合による「星を吹き飛ばそうとする爆発力」。

- 外側からは、巨大な自重による「星を押し潰そうとする重力」。

この相反する二つの巨大な力が、真っ向からぶつかり合い、ギリギリのところで拮抗しているのです。これを「静水圧平衡」と呼びます。

太陽は決して、のんびりと安定しているわけではありません。「今にも潰れそうな重力」を「終わらない核爆発」で押し返し続けている、暴力的な膠着状態にあるのです。

この奇跡的なバランスの上に、私たちの平穏な日常は成り立っています。しかし、燃料である水素には限りがあります。時計の針は、このバランスが崩壊する「その時」へ向かって、静かに進んでいるのです。

第4章:50億年後の未来 – 巨星への変貌

前章で、太陽は「重力」と「爆発力」の絶妙な綱引きで成り立っているとお話ししました。しかし、この均衡には、どうしても避けられない終わりがあります。

燃料である水素が、いつか底をつくからです。

時計の針を、今から約50億年後まで一気に進めましょう。その時、私たちの母なる星に何が起きるのか。それは、静かな老いではなく、劇的で恐ろしい「変身」の物語です。

崩れるバランス、暴走するエンジン

中心部にあった水素燃料が燃え尽きると、エネルギー(爆発力)を生み出せなくなります。すると、どうなるか?今まで核融合の力で食い止めていた「重力」が勝利し、太陽の中心核は自らの重みで一気に潰れ始めます。

ギュウギュウに圧縮された中心核の温度は、現在の1500万度から、さらに桁違いの高温へと上昇します。この猛烈な余熱が、中心核の外側を包んでいた水素の層に飛び火します。これを「殻(かく)燃焼」と呼びます。

中心核という「種」を包む「果肉」の部分が、球状に激しく燃え上がるイメージです。この反応は、現在の穏やかな燃焼よりもはるかに暴力的です。生み出された莫大な熱エネルギーは、太陽の外装(ガス)を猛烈な勢いで外側へと押し広げます。

太陽の巨大化、「赤色巨星」への変貌が始まりました。

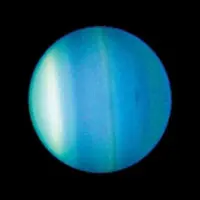

赤い幽霊 – 「スカスカ」の巨大星

「エネルギーが増したのに、なぜ『赤く』なるの?」そう思うかもしれません。ここには直感とは逆の物理法則があります。

確かに中心部は熱くなっていますが、外側のガスは風船のように膨らみすぎて、熱源である中心から遠く離れてしまいます。広がりすぎて熱を失った表面の温度は、現在の6000度から3000度くらいまで下がります。電熱線の温度が下がると赤黒くなるのと同じ理屈で、太陽は「赤く」輝くようになるのです。

そして重要なのは、その「密度」です。赤色巨星となった太陽は、現在の地球の軌道付近まで膨れ上がりますが、その中身は「真空に近いほどスカスカ」です。例えるなら、熱い霧か、赤い幽霊。赤色巨星とは、「中心は激熱だが、体は呆れるほど巨大で、中身は空っぽのお化けのような星」なのです。

実は「50億年」も待ってくれない?

ここで、少しショッキングな事実をお伝えしなければなりません。多くの解説書には「太陽の寿命はあと50億年」と書かれています。しかし、これはあくまで「太陽が今の形でいられる時間」です。

「地球上の生命が生存できる時間」は、もっとずっと短いのです。

太陽は、赤色巨星になるずっと前から、徐々に輝きを増しています。最新のシミュレーションによると、今から約10億年後には、太陽の明るさは現在より10%ほどアップすると予測されています。

たかが10%と思うなかれ。この熱量増加だけで、地球の気温は劇的に上昇します。海の水は蒸発し、大気中に充満した水蒸気がさらに温室効果を生み、暴走的な温暖化が始まります。最終的に、地球上の海はすべて干上がり、生命が住める環境ではなくなってしまうでしょう。

残酷な話ですが、私たちがこの地球で暮らせる時間は、あと50億年ではなく、実質残り10億年ほどかもしれないのです。

分厚い布団の中での大爆発 – 「ヘリウム・フラッシュ」

話を50億年後に戻しましょう。スカスカの巨体となった太陽の中心部では、さらなる劇的なイベントが待ち受けています。

水素が尽きた後に残った「燃えカス」であるヘリウム。重力で極限まで圧縮されたこのヘリウムの塊に、ついに火がつきます。「ヘリウム・フラッシュ」です。

中心温度が1億度に達した瞬間、溜まりに溜まったヘリウムが一斉に核融合を起こします。この時、太陽内部ではわずか数秒〜数分の間に、天の川銀河の全恒星を合わせた明るさに匹敵するほどのエネルギーが解放されます。

しかし、外から見ている私たちには、その閃光は見えません。なぜなら、太陽の外層があまりに分厚く重厚なため、内部の大爆発がすべて吸収されてしまうからです。

想像してみてください。何重にも重ねた分厚い羽毛布団の中で、手榴弾が爆発したようなものです。中で凄まじい衝撃が起きても、外側の布団が「ボフッ」と揺れるだけで、火の粉は外に出ない。銀河規模のエネルギーが、星自身の重みによって強引にねじ伏せられる――そんな暴力的なまでの「圧殺」が、星の深部で密かに行われるのです。

終わりの空、赤い壁

ヘリウム・フラッシュを経て、太陽の構造は決定的に変わります。もし、この時代の地球に降り立つことができたなら、見上げる空はどのような光景でしょうか。

そこにあるのは、私たちが知る「点」のような太陽ではありません。地平線から天頂まで、空の半分以上を覆い尽くす、巨大で不気味な「赤い霧の壁」。それが、膨張した未来の太陽の姿です。

かつて生命を育んだ優しい光は、すべてを飲み込む灼熱の煉獄へと変わっています。そして、この膨張した赤い怪物は、ついに私たちのすぐ隣にある水星と金星を飲み込み、いよいよ地球へと迫ってくるのです。

果たして、地球はこの「赤い霧」に飲み込まれるのか、それとも生き残るのか。その運命の分岐点は、次章で明かされます。

第5章:地球の運命 – 飲み込まれるか、弾き飛ばされるか

迫り来る「赤い霧の壁」。膨張した太陽が、水星、そして金星を飲み込み、ついに私たちの地球の目の前まで迫ってきました。

ここから先、地球が辿る運命については、長年天文学者たちの間でも激しい議論が交わされてきました。シナリオは二つ。「生き残る」か、それとも「食べられる」か。それは、太陽と地球の、最後の力比べです。

希望のシナリオ:「ハンマー投げ」の脱出劇

まずは、地球が生き残る可能性についてお話ししましょう。赤色巨星となった太陽は、ただ膨らむだけでなく、自身のガスを猛烈な勢いで宇宙空間へ放出しています。人間で言えば、激しいダイエットをして体重が軽くなっていく状態です。

太陽が軽くなると、当然、地球を引き止めていた「重力」も弱まります。ハンマー投げの選手(太陽)が手を緩めると、ハンマー(地球)が外側へ飛んでいくように、地球の公転軌道は自然と外側へ、つまり太陽から遠い場所へと広がっていくのです。

「逃げろ、地球!」太陽が膨らむスピードよりも早く、地球が外側へ逃げ切ることができれば、飲み込まれることはありません。これが、長らく信じられてきた「地球生存説」です。

絶望のシナリオ:「泥沼」の死

しかし、近年の最新シミュレーションは、より残酷な結末を示唆しています。たとえ軌道が広がったとしても、太陽の膨張スピードと大きさがあまりに桁外れだからです。

もし、地球が逃げ切れず、太陽の希薄な大気(ガス)の中に少しても触れてしまったら?そこから先は「泥沼」です。

真空の宇宙空間とは違い、太陽の大気中では猛烈な空気抵抗(ドラッグ)が発生します。さらに、太陽の重力がブレーキをかける「潮汐力」も牙を剥きます。これは、地球の「太陽に近い側」と「遠い側」で引力の強さが違うために生じる摩擦のような力で、地球の公転スピードを容赦なく削ぎ落とします。

泥沼に足を取られたランナーのように、地球はみるみる失速します。スピードを失った惑星に待っているのは、落下のみ。地球は抵抗に負け、らせんを描きながら、ゆっくりと、しかし確実に太陽の深淵へと引きずり込まれていくのです。

岩石の蒸発 – 「固体」の終わり

飲み込まれるにせよ、ギリギリ生き残るにせよ、その時の地球上の景色は、もはや「地獄」という言葉すら生ぬるいでしょう。

かつて青かった海はとうの昔に干上がり、地表は3000度の熱でドロドロのマグマに戻っています。しかし、破壊はそこでは止まりません。太陽の超高温は、マグマさえも沸騰させ、岩石そのものを「蒸発」させます。

想像できるでしょうか。大地が気体となって空へ昇り、地球そのものが、岩石の蒸気の尾を引く「巨大な彗星」のように崩れ去っていく光景を。私たちが住んでいたこの星は、固体の形を保つことさえ許されず、ガスとなって霧散していくのです。

46億年目の「帰還」

しかし、これを単なる「破壊」や「死」と呼ぶべきではないかもしれません。

思い出してください。プロローグで、私たちは「星のかけら」から生まれたと話しました。かつて宇宙のどこかで死んだ星たちが残した材料をかき集め、太陽系というゆりかごの中で育ったのが、地球であり、私たち生命です。

太陽に飲み込まれ、蒸発して同化していく地球。それは、私たちが借りていた原子を、母なる星へと返す「帰還」の儀式でもあります。あなたの体を形作っていた酸素も、鉄も、カルシウムも、すべては灼熱の太陽の一部となり、再び一つに溶け合うのです。

こうして、母なる太陽と、その子供である地球の物語は、物理的な「統合」をもって幕を閉じることになります。

しかし、太陽の物語には、まだエピローグが残されています。すべてを飲み込み、すべてを燃やし尽くした後に残る、美しくも儚い「魂」の姿。次章、太陽の本当の最期を描きます。

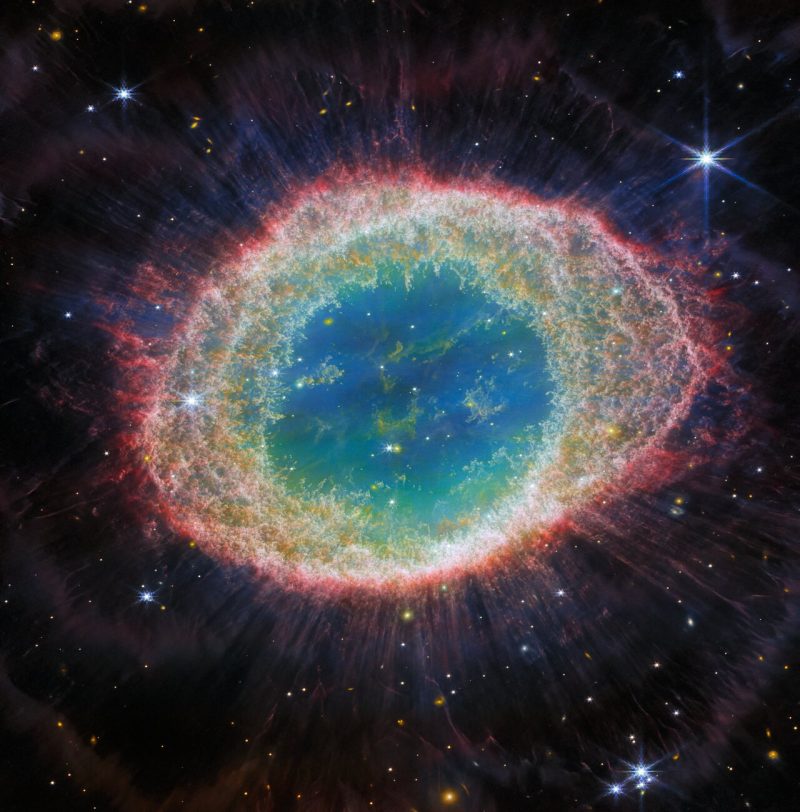

第6章:終焉 – 美しき「惑星状星雲」と白色矮星

地球を飲み込み、すべてを溶かし尽くして赤く巨大化した太陽。しかし、その荒ぶる姿も永遠ではありません。燃料を使い果たした星には、静かで、しかし息をのむほど美しい「最期の儀式」が待っています。

それは、爆発ではなく、穏やかな「解放」です。

宇宙に灯る、巨大なネオンサイン

赤色巨星としての寿命が尽きるとき、太陽は膨張した外層のガスを支えきれなくなり、宇宙空間へと手放し始めます。何重にも重なったガスの層が、フワリ、フワリと剥がれていく様子を想像してください。

中心に残された「燃えカス」である高温の核(コア)からは、強烈な紫外線が放たれます。この見えない光の矢が、周囲に広がったガスに衝突すると、ガス自体がエネルギーを得て鮮やかに発光します。原理は、街の夜を彩る「ネオンサイン」や「蛍光灯」と全く同じです。

これが「惑星状星雲」です。

(※名前に「惑星」とありますが、昔の望遠鏡で覗いた天文学者が惑星と見間違えただけで、実際には惑星とは無関係です)

この時、宇宙の闇に浮かび上がるエメラルドグリーンや鮮やかな赤色の光。その輝くガスの中には、飲み込まれて蒸発した地球の原子も、わずかながら確実に混ざり合っています。

太陽に飲み込まれ、蒸発した私たちの体や、地球の物質。それらが今、太陽の最後の息吹の一部となって宇宙へ広がり、美しく輝いているのです。惑星状星雲とは、太陽が描く最後のアートであると同時に、私たちの魂が宇宙へと還っていく「光の墓標」でもあるのです。

残された種 – 「白色矮星」

ガスがすべて宇宙へ散逸してしまうと、その中心には小さな「芯」だけがポツンと残されます。これが太陽の遺体、「白色矮星(はくしょくわいせい)」です。

その大きさは、今の地球と同じくらいしかありません。しかし、驚くべきはその重さです。太陽の質量の約半分が、この小さな地球サイズにギュウギュウに圧縮されているのです。

その密度は想像を絶します。もし、白色矮星のかけらをスプーン一杯すくい取って地球に持ってきたとしたら、その重さは約1トン(車1台分)にもなります。かつて巨大な恒星だったものが、自らの重力で極限まで凝縮された、超高密度の結晶。それが白色矮星の正体です。

ブラックホールにはなれない「凡庸な幸せ」

「太陽も最後はブラックホールになるの?」よく聞かれる質問ですが、答えは「No」です。

星が死んだ後にブラックホールや中性子星になれるのは、太陽よりずっと重い(体重が8倍以上ある)エリート級の巨大星だけです。彼らは最後に「超新星爆発」という断末魔の叫びを上げて、重力の井戸の底へ落ちていきます。

しかし、私たちの太陽はそこまで重くありません。ブラックホールになるほどの破滅的なパワーを持たない太陽は、超新星爆発を起こすことなく、外層を穏やかに脱ぎ捨てて、静かに白色矮星へと落ち着くのです。それは、平凡な恒星に許された、穏やかな隠居生活とも言えるでしょう。

永遠の時を超えて、ダイヤモンドへ

白色矮星となった太陽は、もう二度とエネルギーを生み出すことはありません。かつて46億年もの間、あれほど激しく燃え盛っていた核融合炉は、完全に沈黙しました。あとは、残った余熱だけでぼんやりと光りながら、宇宙の片隅でただ冷えていくだけです。

そして、その先にはロマンチックな結末が待っています。

白色矮星の主成分は、核融合の燃えカスである「炭素」と「酸素」です。高密度に圧縮された炭素が、気の遠くなるような時間をかけて冷えていくと、何になるかご存知でしょうか?

そう、「ダイヤモンド」です。

ただし、冷え切って結晶化するまでには、現在の宇宙年齢(138億年)をも遥かに超える時間が必要だと考えられています。人類も、地球も、太陽系すら消え去った遥か未来。かつて私たちを照らし、温め、生命を育んでくれた母なる太陽は、暗黒の宇宙に静かに浮かぶ、誰にも見つからない「巨大なダイヤモンドの星」として、永遠の眠りにつくのです。

これ以上ないほど美しく、そして少し寂しい、太陽の物語の幕引きです。

エピローグ:次の星へのバトンパス

太陽の46億年の過去、そして50億年先の未来を巡る時間旅行は、これにて終了です。最後に、物語の「その後」を少しだけお話しして、この旅を締めくくりましょう。

第1章で、太陽は「名もなき星の死(超新星爆発)」をきっかけに生まれたとお話ししました。そして前章で、太陽はその最期に、美しく輝くガス(惑星状星雲)を宇宙空間に撒き散らすとお伝えしました。

この二つの出来事は、一本の線で繋がっています。太陽の物語は、ここで終わるのではなく、ここからまた「始まる」のです。

宇宙を巡る「命のバトン」

太陽が最後に手放したガスには、自身の体内で一生をかけて作り出した炭素や酸素、窒素といった重い元素がたっぷりと含まれています。それは言わば、次世代の星や生命を作るための「宇宙の肥料」です。

このガスは、数億年、あるいは数十億年という悠久の時をかけて冷たい宇宙空間を漂い、やがて他のガス雲と混ざり合います。そしていつか、その場所で再び重力収縮が起き、新しい星が産声を上げるでしょう。

その新しい星の周りには、太陽が残した材料で作られた惑星が回り、そこには新たな生命が生まれているかもしれません。もし、その未来の星に知的生命体がいたとして、彼らは私たちのことなど知る由もないでしょう。

しかし、断言できることが一つあります。彼らの体を構成する「炭素」や、彼らが呼吸する「酸素」。それは間違いなく、かつて私たちの太陽がその身を焼いて作り出し、宇宙へ送り出した「遺灰」そのものなのです。

かつて誰かの死が太陽を生んだように、太陽の死もまた、未来の誰かの誕生のきっかけになる。星たちはこうして、何十億年という時を超えて、原子レベルでの「命のバトン」を渡し続けているのです。私たちの太陽もまた、この壮大な「宇宙の輪廻(りんね)」を走る、誇り高きランナーの一人なのです。

明日の朝、太陽を見上げるあなたへ

「私たちは星のかけらでできている」この記事の冒頭でそうお伝えしました。そして今、この言葉の意味は、少し違って響いているはずです。

私たちは、過去の星々からの贈り物であり、いずれは未来の星々の一部となる存在です。そう思うと、毎日何気なく浴びている陽射しが、とても愛おしいものに感じられないでしょうか。

明日、晴れていたら、ぜひ空を見上げてみてください。(※もちろん、太陽を直接見るのは厳禁です! 目を閉じて、まぶたの裏でその熱を感じるだけでも十分です)

そこにいるのは、単なる「光るガス球」ではありません。46億年前に嵐の中で生まれ、今も毎秒ピラミッド一個分に相当する身を削って私たちを生かし、やがては美しく散って未来の星の礎となる、偉大なる母です。

その温もりを肌で感じた時、あなたの日常は、ほんの少しだけ宇宙の永遠と繋がることができるはずです。

【編集後記】

太陽の一生という壮大な物語。あなたが最も心を動かされたのは、どの瞬間でしたか?

混沌からの『誕生』でしょうか。生命を守る奇跡の『現在』でしょうか。それとも、すべてを飲み込みながらも美しい『終焉』でしょうか。

ぜひコメント欄で、あなたの感想を聞かせてください。あなたが何気なく空を見上げる目が、この記事を通して少しでも変わったなら、サイエンス・ストーリーテラーとしてこれ以上の喜びはありません。

おすすめの関連記事

- 超新星爆発とは?仕組みから元素の起源、ベテルギウスの未来まで徹底解説

- 吸い込むだけじゃない? ブラックホールの最新科学と驚異の世界

- 天の川銀河のすべて。基本から観測、未来まで完全解説