「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、宇宙最古の銀河を発見」「ダークエネルギーの正体に迫る新理論」——。

心躍る宇宙のニュースを目にするたび、私たちは壮大な物語の一部に触れています。しかし、そこで語られる専門用語に、頭が「?」でいっぱいになった経験はありませんか?恥ずかしながら、私自身がそうでした。「ダークマターとダークエネルギーって、結局何が違うんだ?」「クエーサーはブラックホールとは別物?」そんな基本的な疑問が、宇宙を心から楽しむ上での、見えない壁になっていたのです。

この記事は、かつての私と同じ思いを抱えるあなたのための「モヤモヤ解消ガイド」です。宇宙の話題で頻出するにもかかわらず、多くの人が混同している重要な概念を5つのペアに絞り、その「違い」と「関係性」を徹底的に解き明かします。単なる言葉の暗記ではなく、なぜその違いを知ることが重要なのか、その本質に迫る旅です。

この記事を読み終える頃には、専門用語の壁は消え去り、宇宙のニュースやSF作品が、今よりも何倍も面白く、立体的に見えてくるはず。さあ、一緒に宇宙の謎を探求する旅に出かけましょう。

この記事でスッキリわかる5つの重要ペア

本記事では、以下の5つのテーマを深掘りします。壮大な宇宙の物語を、根本的なルールから順に読み解いていきましょう。

- 【第1章】宇宙のルールブック:相対性理論 vs 万有引力

- 【第2章】見えない宇宙の主役:ダークマター vs ダークエネルギー

- 【第3章】星々の終着駅:中性子星・パルサー・マグネター

- 【第4章】宇宙最輝度の現象:クエーサーとブラックホールの関係

- 【まとめ】あなたの宇宙探求の旅は、ここから始まる

【第1章】宇宙のルールブック:相対性理論 vs 万有引力

宇宙を支配する根源的な力、「重力」。その捉え方を、ニュートンとアインシュタインという二人の巨人が、根本から書き換えました。この章で理解する「時空」の概念は、後のダークマターの謎を解く鍵にもなります。

万有引力:リンゴを落とす「魔法の力」

17世紀、アイザック・ニュートンが提唱した万有引力は、質量を持つすべての物体が互いに引き合う「不思議な力」が存在するという考え方です。シンプルで直感的、そして惑星の動きも驚くほど正確に計算できました。しかし、「なぜ離れた天体同士の力が瞬時に伝わるのか?」という根本的な謎は、ニュートン自身をも悩ませました。

一般相対性理論:時空の歪みこそが「重力の正体」

20世紀初頭、アインシュタインは重力を「力」として捉えることをやめました。彼の一般相対性理論によれば、重力の正体とは「質量によって歪められた時空(時間と空間)そのもの」なのです。

重いボーリング球をトランポリンに乗せると、その周りが深く沈み込みますよね。そのくぼみに沿って、近くを転がしたビー玉が自然と引き寄せられていく。これが、アインシュタインが描いた重力の姿です。物体は不思議な力で引かれているのではなく、歪んだ時空という地面に沿って、ただ「まっすぐ」(専門用語で測地線といいます)進んでいるだけなのです。

運営者の視点:なぜアインシュタインの考え方が重要か?

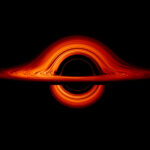

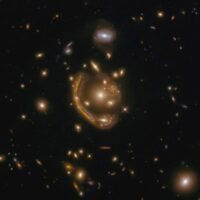

私がこの理論に初めて触れた時、「重力は力ではない」という言葉の意味が全く理解できませんでした。しかし、この「時空の歪み」という視点こそが、現代宇宙論の扉を開く鍵だったのです。この考え方があったからこそ、GPS衛星の時間の遅れを正確に計算でき、重力によって光さえも曲げられる「重力レンズ効果」を予測でき、そして2015年にLIGOによって初めて直接観測された「重力波」や、2019年にイベント・ホライズン・テレスコープが撮影に成功したブラックホールの存在を予言できました。ニュートンの理論が精密な「地図」なら、アインシュタインの相対性理論は、私たちが住む宇宙の本当の形を教えてくれる「地球儀」そのもの。まさに思考の革命でした。

この「時空が曲がる」という宇宙の基本ルールが、次に解説する宇宙最大の謎、ダークマターの正体を暴く強力な武器となります。

【第2章】見えない宇宙の主役:ダークマター vs ダークエネルギー

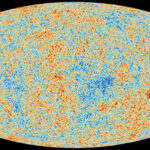

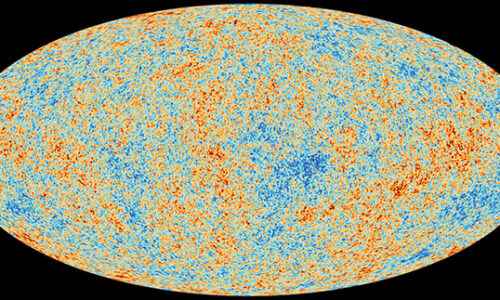

驚くべきことに、私たちが知る原子や分子といった物質は、宇宙全体のエネルギー密度のうち、たったの約5%。これは欧州宇宙機関(ESA)の観測衛星「プランク」による精密な観測で明らかになりました。では、残りの95%を占める主役とは何なのでしょうか?それが、正体不明の「暗黒(ダーク)」な存在、ダークマターとダークエネルギーです。

ダークマター:銀河を繋ぎとめる「見えない重力源」

ダークマターは、銀河や銀河団といった宇宙の構造を形作る「見えない糊(のり)」のような存在です。銀河の星々は、観測できる物質の重力だけでは説明できないほどの猛スピードで回転しており、計算上、その遠心力でバラバラに吹き飛んでしまうはず。それでも形を保っていられるのは、「光では見えないが、強力な重力を持つ未知の物質=ダークマター」が、星々をその重力で繋ぎ止めているからだと考えられています。第1章で学んだ「重力レンズ効果」によって、遠方の銀河の光が歪められる様子を観測すると、そこには目に見える物質の何倍もの質量が潜んでいることがわかるのです。

ダークエネルギー:宇宙の膨張を加速させる「謎の斥力」

一方、ダークエネルギーは全くの別物で、宇宙全体を内側から押し広げ、その膨張を加速させている謎のエネルギーです。かつて宇宙の膨張は、物質同士の重力によっていずれ減速すると考えられていました。しかし1998年、ソール・パールマッター、ブライアン・シュミット、アダム・リースの3氏が率いるチームが遠方の超新星を観測し、宇宙の膨張が逆に「加速」しているという衝撃の事実を発見(※2011年ノーベル物理学賞受賞)。この現象を引き起こす、斥力(反発力)のように働く未知のエネルギーがダークエネルギーと呼ばれています。その正体は不明ですが、アインシュタインが導入した「宇宙定数」と関連付けられ、何もないはずの空間そのものが持つ「負の圧力」が原因ではないかと考えられています。

運営者の視点:なぜこの2つを理解することが重要なのか?

私が宇宙論を学び始めた頃、この二つの「ダーク」が最大の混乱ポイントでした。しかし、この二つを全く別の問題として捉えることで、視界がクリアになりました。

- ダークマターは「そこにあるはずの重力が見当たらない」という、銀河や宇宙の構造に関する問題。(引力)

- ダークエネルギーは「宇宙全体がなぜか加速している」という、宇宙の運命に関する問題。(斥力)

片方は宇宙をまとめ(構造形成)、もう片方は宇宙を引き裂こうとしている(加速膨張)。この壮大な綱引きを理解することこそが、現代宇宙論の最前線を理解する第一歩なのです。

宇宙の壮大な綱引きを理解したところで、次は、その宇宙に存在する最も奇妙で高密度な天体たちの関係性を紐解いていきましょう。

【第3章】星々の終着駅:中性子星・パルサー・マグネター

太陽よりずっと重い星がその一生を終える時、超新星爆発という壮絶な最期を迎えます。その後に残されるのが、宇宙で最も高密度な天体の一つ、中性子星です。

実は親子?三位一体の天体たち

この3つの天体の関係は、「パルサーとマグネターは、どちらも中性子星の一種である」という一言に集約されます。「人間」という大きなカテゴリの中に、特定の才能を持つ「アスリート」や「学者」がいるのと同じ関係です。

- 中性子星(親): 太陽ほどの質量が、半径わずか10km(山手線の内側程度)にまで圧縮された天体。その凄まじい重力によって原子が押し潰され、電子と陽子が結合して中性子でできた塊です。その密度は角砂糖1個で数億トンという、まさに想像を絶するレベルに達します。

- パルサー(子①:高速回転のアスリート): 中性子星の中でも、特に高速で自転し、磁極から灯台の光のように周期的な電波(パルス)を放つ天体。1967年にジョスリン・ベル・バーネルによって発見されました。このビームが地球の方向を向いた時にだけ、私たちはその点滅を観測できます。

- マグネター(子②:超強力磁場の異能者): 中性子星の中でも、特に異常なほど強力な磁場を持つ天体。その磁力は一般的な中性子星の1000倍、地球の地磁気のなんと1000兆倍にも達します。この強大な磁場エネルギーが、時折「星震(せいしん)」と呼ばれる巨大なフレアを引き起こします。

【理解度チェック!】

灯台のように点滅する電波を放つ天体は、次のうちどれでしょう?

A: マグネター, B: パルサー

答えを見る

正解は B: パルサー です。高速回転(自転)と周期的なパルスが特徴です。

運営者の視点:なぜ区別するのか?

これらを区別するのは、彼らがそれぞれ極限状態の物理学を解明するユニークな「実験室」だからです。パルサーはその驚異的な自転の安定性から「宇宙の灯台」と呼ばれ、重力波の観測など精密な測定に利用されます。一方、マグネターは「星震」を発生させ、ガンマ線バーストの原因の一つと考えられています。その性質の違いを探ることが、私たちの物理法則の限界を試すことに繋がるのです。

星の死後に残された高密度の天体の次は、宇宙で最も明るく輝く「現象」と、その「エンジン」の関係を見ていきましょう。

【第4章】宇宙最輝度の現象:クエーサーとブラックホールの関係

この章は少し趣向を変えて、「A vs B」という対立関係ではなく、切っても切れない「現象とそのエンジン」という関係にある二つの用語を解説します。宇宙で最も明るい天体は?という問いの、本当の答えがここにあります。

クエーサーは「天体」ではなく「輝いている状態」

結論から言うと、クエーサーとは、超大質量ブラックホールが”食事”をしている際に発生する「輝き」そのものを指します。クエーサーという名前の特別な天体が存在するわけではないのです。

銀河の中心に座する超大質量ブラックホールが「エンジン」だとすれば、そのエンジンに大量のガスや塵といった「燃料」が注ぎ込まれたとき、ブラックホールに吸い込まれる直前の物質が、その周りに高温高密度の降着円盤を形成します。この円盤内の物質が、凄まじい摩擦熱と重力エネルギーの解放によって、銀河全体が放つ光の数百倍から数千倍というエネルギーで白熱するのです。この猛烈な輝き、あるいはブラックホールが活動している状態こそが「クエーサー」の正体です。

運営者の視点:エンジンと輝きの関係

私たちの天の川銀河の中心にあるブラックホール「いて座A*」は、現在は”食事”をほとんどしていない穏やかな状態です。つまり、「エンジン(ブラックホール)」はそこにあっても、「輝き(クエーサー)」は見られないのです。遠方の宇宙でクエーサーを観測するということは、何十億年も前の宇宙で、ブラックホールがまさに成長し、周囲の銀河の進化に巨大な影響を与えていた「事件現場」を目撃するようなもの。それは、宇宙史を解き明かす壮大なタイムトラベルなのです。

さて、宇宙の根本法則から始まり、その構成要素、そして極限の天体現象まで、4つの重要なペアを巡る旅も終点です。最後に、これらの知識を繋げ、あなたの宇宙探求をさらに深めるための「発射台」へとご案内します。

【まとめ】あなたの宇宙探求の旅は、ここから始まる

今回は、宇宙を理解する上で混同しがちな重要概念を巡る旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。「時空の歪み」が重力の正体であること、宇宙の95%が見えない存在で満ちていること、そして極限天体の驚くべき多様性。これらの「違い」と「関係性」がわかるだけで、宇宙はもっと立体的で、エキセンシャルな物語として見えてくるはずです。

この記事は、壮大な宇宙への入り口であり、あなたの知的好奇心を未来へと繋ぐ「発射台(ローンチパッド)」です。この知的好奇心の火を絶やさず、私たちの探求の旅を次の一歩へと進めてみませんか?

次の旅へ:おすすめの関連記事

今回解説した各テーマは、それぞれがさらに奥深い世界へと繋がっています。この記事をハブ(起点)として、最も心惹かれたテーマをさらに深掘りしてみてください。

最後に、あなたの声をお聞かせください。今回解説したペアの中で、あなたが「一番スッキリした!」と感じたのはどれですか?ぜひ、その理由も一緒にコメントで教えてください。あなたの疑問や感動が、次の素晴らしい探求の始まりになるかもしれません。

参考文献・資料

- NASA (National Aeronautics and Space Administration) Science. “Dark Energy, Dark Matter”.

- ESA (European Space Agency). “Planck’s universe”.

- The Nobel Prize in Physics 2011. “The Accelerating Universe”.

- LIGO Scientific Collaboration. “LIGO Detected Gravitational Waves from Black Holes”.

- Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2019). “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole”. The Astrophysical Journal Letters, 875(1), L1.