はじめに:言葉は、宇宙を旅する「パスポート」だ

晴れた夜、ふと空を見上げた時のことを思い出してみてください。無数の星が輝く光景に、言葉にならない感動や、自分がちっぽけに思えるような畏敬の念を抱いた経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。

私自身、幼い頃に見た満点の星空が、この果てしない世界への興味の原点でした。しかし、最初の頃はただ「すごい」「きれいだ」と感じるだけ。星々の光は、まるで遠い世界の美しい絵画のようでした。

その見え方が劇的に変わったのは、宇宙の「言葉」を知り始めてからです。「光年」が過去からの手紙であること、「超新星爆発」が私たちの体を創った故郷であることを知った時、夜空は単なる絵画ではなく、壮大な歴史と物理法則が織りなす、自分と地続きの物語に変わったのです。

この記事は、かつての私のように「宇宙に興味はあるけれど、何から学べばいいかわからない」と感じているあなたのための、宇宙を旅するための「パスポート」です。必須の宇宙用語を、単なる暗記ではなく、一つの大きな物語として体系的に解説します。

読了後には、これまで点だった知識が線で繋がり、ニュースやSF映画に隠されたメッセージを読み解けるようになります。そして何より、いつもの夜空が、これまでとはまったく違う深みと輝きをもって、あなたに語りかけてくるはずです。

第1章:宇宙の「ものさし」〜広大さを実感する言葉〜

宇宙の広大さを前にした時、私たちが日常で使うkm(キロメートル)という単位は、あまりに無力です。天文学者たちが、途方もない数字の羅列から解放されるために生み出した、3つの魔法の「ものさし」を手に取りましょう。これがなければ、宇宙の旅は始まりません。

天文単位 (AU):太陽系サイズの物差し

- 定義: 地球と太陽の平均距離(約1億4960万km)を「1」とする単位。

- 独自の視点: 太陽系の地図を描くための基本単位です。「地球から木星までは約5.2AU」と聞けば、「地球-太陽間の約5倍の距離だな」と直感的にスケール感を掴めます。太陽の光が地球に届くまで約8分19秒かかるので、1AUは「約8.3光分」とも言えます。太陽系内では光でさえ、移動に時間がかかるのです。

光年 (ly):時空を超えたタイムカプセル

- 定義: 光が真空中で1年間に進む距離(約9兆4600億km)。

- 独自の視点: 恒星や銀河への距離を示す、最もロマンあふれる単位です。遠くの宇宙を見ることは、過去の宇宙を見ることに他なりません。「アンドロメダ銀河まで250万光年」という事実は、「私たちは、250万年前にアンドロメダ銀河から放たれた光を今見ている」という意味になります。それは、人類(ホモ・サピエンス)が地球に誕生するよりも遥か昔の光。天体観測は、究極のタイムトラベルなのです。

パーセク (pc):プロが使う精密な物差し

- 定義: 年周視差が1秒角(1度の3600分の1)になる距離(約3.26光年)。

- 独自の視点: 少し専門的ですが、天文学者が星までの距離を最も直接的に測定するために使う単位です。地球の公転を利用した三角測量の原理に基づいており、観測データから直接計算できる科学的な厳密性がプロの現場で重宝されます。これが「現場の言葉」だと知っておくと、ニュースの理解が一段と深まります。

さあ、宇宙を測るための強力な「ものさし」を手に入れました。

次の章では、このものさしを手に、広大な宇宙地図の中で私たちの「現在地」がどこなのか、その壮大な住所録をたどってみましょう。

第2章:宇宙の「住所録」〜私たちがいる場所〜

宇宙はただ均一に天体が散らばっているわけではありません。そこには驚くほど秩序だった階層構造、いわば壮大な「住所」が存在します。私たちが今いるこの場所から、だんだんとズームアウトしていく旅に出ましょう。

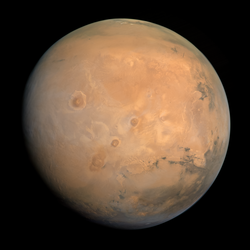

- 恒星系 (Solar System)

私たちの出発点、「太陽系」。太陽という一つの恒星(自ら輝く星)と、その重力に引かれた8つの惑星や無数の小惑星たちのファミリーです。 - 銀河 (Galaxy)

太陽系が所属する、さらに大きな集団。直径約10万光年、2000億個もの恒星が集う巨大な渦巻都市、それが「天の川銀河(銀河系)」です。私たちが夏の夜空に見る「天の川」は、この銀河を内側から見ている姿なのです。 - 銀河群・銀河団 (Galaxy Group / Cluster)

銀河たちもまた、孤独ではありません。天の川銀河は、お隣のアンドロメダ銀河など約50の銀河と共に「局部銀河群」という小さなグループを形成し、重力で互いにダンスを踊っています。アンドロメダ銀河とは、約40億年後に衝突・合体するという壮大な未来が待っています。 - 超銀河団 (Supercluster)

銀河群や銀河団がさらに集まった、より巨大な構造。私たちの局部銀河群は「ラニアケア超銀河団」という、10万個もの銀河を含む壮大な集団の一員です。「ラニアケア」とはハワイの言葉で「計り知れない天国」を意味します。 - 宇宙の大規模構造 (Cosmic Web)

そして、これが現在の観測範囲で最大の構造です。超銀河団は泡のような形に連なっており、その姿は「宇宙の網の目(コズミックウェブ)」と呼ばれています。網の目のフィラメント部分に銀河が集中し、その間にはほとんど銀河が存在しない「ボイド」という巨大な空洞が広がっています。

この壮大な住所がわかりました。では、その住所を彩る個性豊かな「住人」たち…彼らはどのような一生を送るのでしょうか?

次の章で、その壮大な物語の扉を開きます。

第3章:宇宙の「住人」〜星々の壮大な一生〜

宇宙の構造という舞台設定を理解したところで、次はいよいよ主役たちの登場です。自ら光り輝く宇宙の主役「恒星」が、どのように生まれ、生き、そして死んでいくのか。その壮大な物語は、驚くほどシンプルなたった一つのルールで決まります。

星の運命は生まれた時の「重さ」ですべて決まる

恒星の一生は、実はとてもシンプル。生まれたときの「重さ(質量)」によって、その星が穏やかな余生を送るのか、あるいは壮絶な最期を遂げるのか、その運命はほぼ決まってしまいます。 人生に様々な選択肢がある私たちとは大違いですね。星の一生は、大きく分けて2つのルートに分かれます。

ルート1:太陽くらいの星がたどる、穏やかな最期

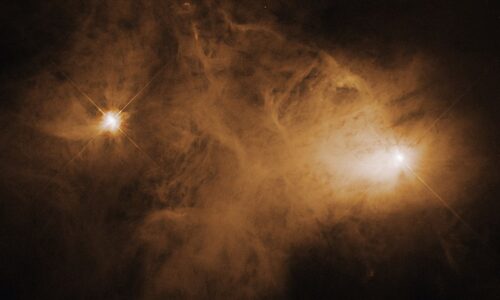

- 主系列星: 星はガスと塵の雲(星雲)から生まれ、中心部で核融合が始まると一人前の星「主系列星」として安定して輝きます。現在の太陽がこの状態です。

- 赤色巨星: やがて中心部の燃料(水素)が尽きると、外層が大きく膨張して赤色巨星となります。太陽の場合、約50億年後にはこの姿になり、地球を飲み込むほどの大きさになると考えられています。

- 惑星状星雲と白色矮星: 最後に星は外層のガスを宇宙空間に放出し、数万年だけ輝く美しい惑星状星雲となります。中心には、太陽ほどの質量が地球サイズに圧縮された超高密度の燃えカス「白色矮星」が残され、何十億年もかけて静かに冷えて、その一生を終えます。

ルート2:重い星が迎える、壮絶な最期と「偉大な贈り物」

- 超新星爆発: 最期に「超新星爆発」という宇宙最大級の大爆発を起こします。その明るさは、時に銀河一つ分にも匹敵します。この爆発の衝撃と超高温・超高圧によって、鉄や金、ウランといった重い元素が錬金され、宇宙にばらまかれます。そう、私たちの血液中の鉄も、あなたが身につける金の指輪も、すべては遠い昔に死んだ星の最後の輝きが生んだ「贈り物」なのです。私たちは文字通り「星のかけら(スターダスト)」でできています。

- 究極の天体へ: 爆発の後には、私たちの常識が通用しない、究極の天体が残ります。

【番外編】ややこしい脇役たちの見分け方

| 種類 | 正体(材質) | 特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

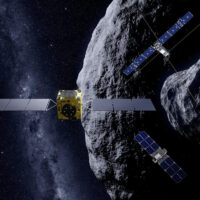

| 小惑星 | 主に岩石や金属のかたまり | ・火星と木星の間に多い ・特定の軌道を持つ「天体」 | リュウグウ、イトカワ |

| 彗星 | 氷と塵でできた「汚れた雪玉」 | ・太陽に近づくと尾を引く ・特定の軌道を持つ「天体」 | ハレー彗星 |

| 流星 | 宇宙の塵などが大気で光る「現象」 | ・いわゆる「流れ星」のこと ・地上に落ちると「隕石」 | ペルセウス座流星群 |

星々が死と共に「贈り物」を遺す、壮大な生命のサイクルを見てきました。しかし、そもそもなぜこのようなサイクルが存在するのでしょうか?

すべてを支配する宇宙の根本的な「設計図」、つまり物理法則を、最終章でついに読み解きます。

第4章:宇宙の「設計図」〜すべてを支配するルール〜

これまでの章で、私たちは宇宙の広さ、構造、そして住人について学んできました。最後の章では、この壮大な宇宙がなぜ今の姿になったのか、その根本原理である「ルールブック」、つまり物理学の基本理論を覗いてみましょう。これは、いわば宇宙というOSの根幹をなすソースコードのようなものです。

宇宙のOS①:巨大な世界を支配する「相対性理論」

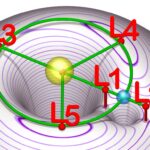

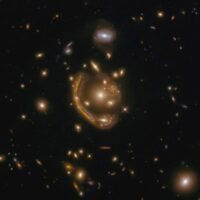

- 概要: アインシュタインが提唱した、時間と空間、そして重力の理論。特に「一般相対性理論」は、重力を「質量が周りの時空を歪ませた結果」として説明しました。重いボーリング球を置いたトランポリンが凹み、その周りを転がるビー玉が引き寄せられるイメージです。

- 独自の視点: この理論があったからこそ、ブラックホールの存在が予言され、重力によって光さえ曲げられる「重力レンズ効果」が発見されました。星や銀河といったマクロな世界を支配する基本OSであり、GPSの正確な測位にも応用される、私たちの生活と無関係ではない理論です。

宇宙のOS②:小さな世界を支配する「量子力学」と「標準模型」

- 概要: 一方で、原子や電子といった非常にミクロな世界の奇妙な振る舞いを記述するのが「量子力学」です。そして、その量子力学をベースに、自然界の基本的な粒子(素粒子)と3つの力(電磁気力、弱い力、強い力)をまとめた理論が「標準模型」です。

- 独自の視点: これは、物質の「部品リスト」と「組立説明書」のようなものです。しかし、この説明書にはまだ「重力」の項目がありません。巨大な世界(相対性理論)と小さな世界(量子力学)を統一する「究極の理論」を見つけることが、現代物理学最大の夢であり、挑戦なのです。

宇宙の究極の物語:「ビッグバン理論」

- 概要: これら物理法則の上で、私たちの宇宙がどのように始まったのかを物語るのが「ビッグバン理論」です。約138億年前に宇宙が非常に高温・高密度の「火の玉」の状態から始まり、急激な膨張を経て現在の姿になったとする、壮大な起源の物語です。

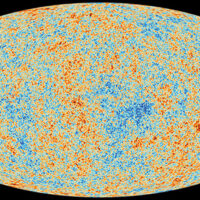

- 独自の視点: 「宇宙には始まりがあった」という、人類の世界観を根底から変えた大発見です。その決定的証拠が、宇宙のあらゆる方向から今も降り注いでいる「宇宙マイクロ波背景放射」という、ビッグバン初期の熱の名残(光の化石)です。私たちは、この化石を調べることで、生まれたての宇宙の姿を知ることができるのです。

まとめ:言葉を武器に、さらなる宇宙の探求へ

今回は、広大な宇宙を理解するための「言葉」というパスポートを手に、4つのステップを巡る旅にご案内しました。

- ものさし(単位)で、宇宙の圧倒的なスケール感と時間の深さを学び、

- 住所録(構造)で、私たちが宇宙のどこにいるのかという現在地を確認し、

- 住人(天体)で、星々のダイナミックな一生が私たち自身に繋がっていることを知り、

- 設計図(理論)で、すべてを支配する根本的なルールの一端に触れました。

この記事を最後まで読破したあなたは、もう宇宙のニュースやドキュメンタリーを見ても、ただ「すごい」と圧倒されるだけで終わることはないでしょう。言葉という武器を手に、その背景にある壮大な物語や物理法則に思いを馳せ、自分なりの問いを立てることができるはずです。

ここがあなたの宇宙探求の新たなスタートラインです。この記事で得た言葉をパスポートに、ぜひあなた自身の探求の旅を始めてみてください。もし、特定の天体や理論にもっと興味が湧いたら、当ブログの個別記事も、あなたの旅の良きガイドブックとなるはずです。

最後に、一つだけ試してみてほしいことがあります。今夜、空を見上げてみてください。もし月が見えたら、その光が約1.3秒前の過去の姿であること。もしオリオン座が見えたら、ベテルギウスの光が日本が江戸時代だった頃に出発したものであること。そんな風に、今日手に入れた「ものさし」で宇宙を測ってみてください。

きっと、いつもの夜空が、無限の物語を秘めたフロンティアに見えてくるはずです。

おすすめの記事

- 吸い込むだけじゃない? ブラックホールの最新科学と驚異の世界

- 相対性理論は「思考のOS」だ。GPSからSFまで、アインシュタインが世界の見方を変えた方法

- 宇宙の95%を占める謎! ダークマターの正体とは?

参考文献

- 国立天文台(NAOJ) | 天文の基礎知識

- JAXA | ファン!ファン!JAXA!キッズ

- NASA Science

この記事で学んだ言葉の中で、あなたが一番「ロマンを感じた」宇宙用語は何ですか? その理由もぜひコメントで教えてください!