序章:太陽系「最強」決定戦、開幕。地球の台風が「そよ風」に感じる宇宙の気象学

ニュースで「観測史上最大級の台風」という言葉を聞くと、誰もが身構えますよね。家が揺れるほどの暴風、窓ガラスを叩きつける雨、そして停電の不安。私たち地球人が経験する「自然の脅威」の最たるものです。

地球で記録された最強クラスのハリケーン(台風)は、その最大風速が時速約400km(秒速110m)に達することもあります。時速300kmで走る新幹線すら、いとも簡単に吹き飛ばしてしまうほどの、まさに想像を絶する破壊力です。

しかし…もし私たちが宇宙の「気象予報士」だったなら。 この地球最強の嵐でさえ、宇宙天気予報ではこう報じられるかもしれません。

「太陽系天気予報です。第3惑星・地球では、ところにより“そよ風”が吹くでしょう」

大げさだと思うでしょうか? いいえ、まったく。私たちがこれから旅に出る太陽系の「嵐」の世界では、地球の台風など、文字通り「赤子の手をひねる」レベルの現象に過ぎないのです。

ようこそ、宇宙物理学ブログ「コズミック・ノート」へ。 この記事では、太陽系で最もクレイジーで、最も強大な嵐の「最強決定戦」を開催します。

私たちが知る物理法則が、地球とはまったく異なる環境——超高圧のガス惑星や、極寒の氷惑星、そして大気の薄い砂漠の惑星で、一体どのような「怪物」を生み出すのか。そのダイナミズムに迫ります。

なぜ宇宙の嵐は「桁違い」なのか?

この「決定戦」を観戦する前に、非常に重要な「ルール」——すなわち物理学的な背景——を共有させてください。

私が天体物理学を学び始めた頃、素朴な疑問がありました。「嵐のエネルギーは太陽からもらうのだから、太陽に近い金星や地球が一番強くて、遠くの木星や海王星は寒くて弱々しい嵐しか起こらないのでは?」

これは、多くの人が抱く典型的な誤解であり、初心者が最初につまずくポイントです。

地球の台風(熱帯低気圧)のエネルギー源は、確かに太陽によって温められた「海面の水蒸気」です。 しかし、宇宙の嵐の「エンジン」は、それだけではありません。

嵐の根本的な原因は、いつだって「温度差」です。熱い空気が上昇し、冷たい空気が流れ込む。この熱の移動が「風」を生み出します。

太陽系の惑星たちの嵐を理解するカギは、主に2つの「駆動要因(ドライバー)」にあります。

- 熱のエネルギー源(エンジンの種類)

- 太陽からの熱(外部熱源): 赤道と極の温度差。これは地球と同じです。

- 惑星自身が持つ熱(内部熱源): 巨大なガス惑星は、惑星が誕生した時の熱や、重力収縮による熱を、今も内部から放出し続けています。

- 惑星の「個性」(エンジンの性能)

- 自転の速さ: 惑星の回転が速いほど、風はとんでもない速度にまで加速されます(コリオリの力)。

- 「地面」の有無: 地球の台風は、陸地に上陸すると摩擦でエネルギーを失い、急速に衰えます。しかし、もし「地面」がなかったら…?

この視点を持つだけで、宇宙の嵐を見る目がガラリと変わるはずです。

決定戦エントリー選手(猛者)たち

それでは、地球代表(予選敗退)に代わって、本戦に出場する「猛者」たちを紹介しましょう。今回の決定戦は、以下の3部門で最強を決定します。

【第1部門】 風速最強決定戦

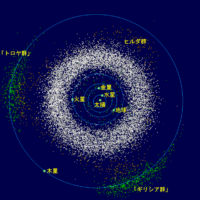

- エントリーNo.1:海王星(大暗斑)

太陽から最も遠く、表面温度は-220℃にもなる極寒の惑星。太陽の光などほとんど届きません。しかし、ここで吹く風は観測史上最速の時速2,000km(秒速555m)。これは、地球を飛ぶジェット旅客機(時速約900km)の2倍以上、ライフルから発射された弾丸(時速2,500km)に迫る速度です。音速(マッハ1)を遥かに超える「超音速の風」が恒常的に吹いています。なぜ太陽エネルギーが皆無の場所で、これほどの暴風が生まれるのか? - エントリーNo.2:土星(赤道ジェット)

美しい環を持つ土星も負けてはいません。その赤道付近では、時速1,800km(秒速500m)という猛烈なジェット気流が東向きに吹き荒れています。これも地球の最強台風の4倍以上という、常識外れのスピードです。

【第2部門】 規模・持続力最強決定戦

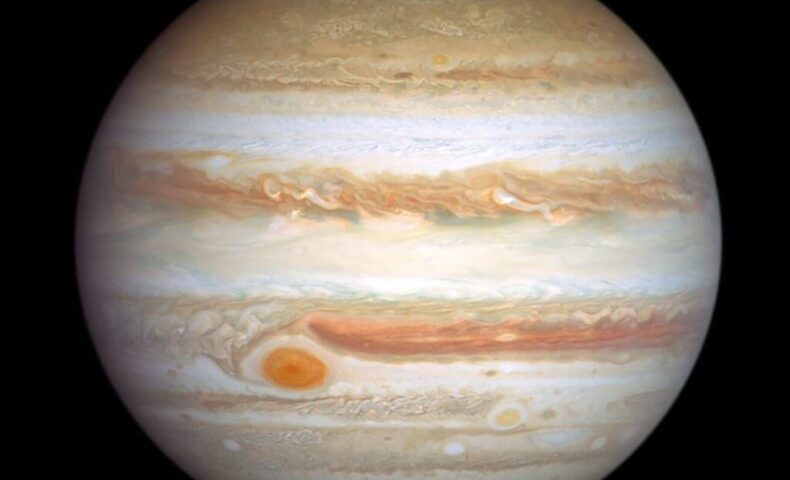

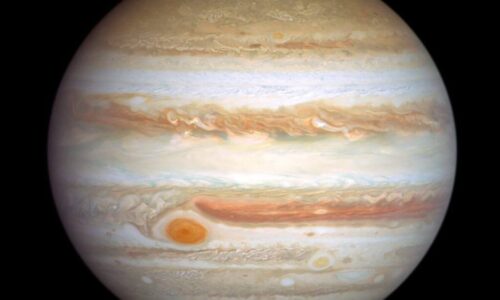

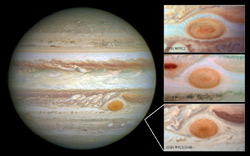

- エントリーNo.3:木星(大赤斑)

太陽系最大の嵐としてあまりにも有名な「大赤斑(だいせきはん)」。そのサイズは、地球が丸ごと数個入ってしまうほどの巨大さ。風速自体は時速432km程度と風速部門では海王星に劣りますが、特筆すべきはその「寿命」。発見から少なくとも350年以上、この巨大な渦は消えることなく存在し続けているのです。地球で言えば、ガリレオが天体望遠鏡を覗き、徳川幕府が成立した頃から現代に至るまで、人類の近代史のすべてを見届けてきたことになります。なぜ地球の台風は数週間で消えるのに、大赤斑は永遠とも思える時間、回り続けられるのでしょうか?

【第3部門】 グローバルインパクト最強決定戦

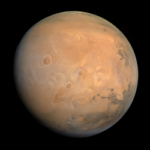

- エントリーNo.4:火星(全球砂嵐)

風速や規模では上記3つに劣るものの、「厄介さ」では最強かもしれません。火星の嵐は、大気が薄いために発生する「砂嵐(ダストストーム)」です。この嵐、一度「本気」を出すと、数ヶ月にわたって火星全体を覆い尽くし、地表に太陽の光が一切届かなくなります。それはまるで惑星全体が「窒息」するかのようです。かつて火星で活躍した探査機も、この太陽光が途絶える「長い夜」によって「死」に追いやられました。

宇宙の常識は、地球の非常識

さあ、役者は揃いました。 これより本編(第2セクション以降)にて、各部門の「最強」を、その物理メカニミズムと共に徹底的に解き明かしていきます。

- なぜ極寒の海王星で「音速の風」が吹くのか?

- なぜ木星の「大赤斑」は350年以上も消えないのか?

- なぜ火星は惑星全体が「砂」に飲み込まれるのか?

この決定戦を最後まで観戦し終えるころ、あなたは「地球の常識」がいかに狭い世界のルールでしかなかったかを痛感し、太陽系の仲間たちが持つ、荒々しくも美しい「個性」を、深く理解できているはずです。

それでは、太陽系「最強の嵐」決定戦、開幕です。

—

太陽系「最強の嵐」決定戦:目次

この記事は8,000文字を超える詳細な解説です。各部門の「最強」から読むこともできます。

—

第1部門:風速最強決定戦。時速2,000km超、音速を超える海王星の「大暗斑」

太陽系「最強の嵐」決定戦、最初の部門は「最大風速」です。 純粋なスピード、その一点において頂点に立ったのは、太陽から最も遠い、あの青く輝く氷の巨人でした。

勝者:海王星。記録、時速2,000km以上。

この数字がどれほど異常か、想像できるでしょうか。 序章で「そよ風」と揶揄された地球最強の台風(時速約400km)の実に5倍。音速が時速約1,225kmですから、海王星では常に音速の1.6倍を超える「超音速」の風が吹き荒れていることになります。

もし私たちが海王星の大気に浮かぶ観測船に乗っていたら、窓の外を流れる雲は、戦闘機のジェットエンジンが放つ衝撃波(ソニックブーム)を絶え間なく発生させながら、ライフル弾に匹敵する速度で通り過ぎていくのです。

この部門、海王星の圧勝です。 まずは、この部門のエントリー惑星の記録を、視覚的に比較してみましょう。

| 順位 | 惑星 | 最大風速(時速) | 比較(地球の最強台風=1) |

|---|---|---|---|

| 1位 | 海王星 | 約 2,000 km/h | 5.0 倍 |

| 2位 | 土星 | 約 1,800 km/h | 4.5 倍 |

| 3位 | 木星 | 約 432 km/h | 1.1 倍 |

| 参考 | 地球 | 約 400 km/h | 1.0 倍 |

ご覧の通り、氷の巨人である海王星と土星が、ガス巨人の木星や地球型惑星を圧倒しています。 惜しくも敗れた第2位の惑星から見ていきましょう。

【銀メダル】第2位:土星(時速1,800km)

美しい環を持つ土星が第2位です。 その赤道付近では、東向きに時速1,800km(秒速500m)という、これまた常識外れのジェット気流が観測されています。

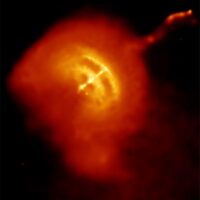

土星の気象で特筆すべきは、その風速もさることながら、北極に鎮座する「六角形(ヘキサゴン)」でしょう。

これは「嵐」というより、高速なジェット気流が生み出した「定在波(ていざいは:同じ場所にとどまって見える波)」です。その直径は約3万km。地球が2個すっぽり入る巨大な六角形が、まるで人工物のように、しかし物理法則に従って完璧な幾何学模様を描き続けているのです。

風速では海王星に一歩及びませんでしたが、その「芸術点」において、土星は間違いなく太陽系随一の存在感を持っています。

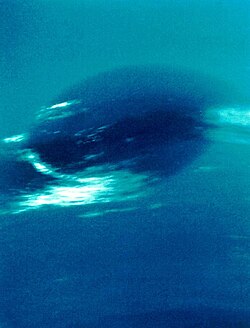

【金メダル】第1位:海王星(時速2,000km超)

そして、栄光の第1位は海王星です。 1989年、NASAの探査機ボイジャー2号が人類史上初めて海王星に接近したとき、全世界の科学者が息を呑みました。

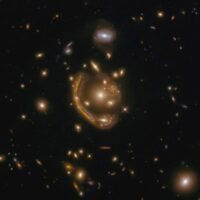

そこに映し出されていたのは、木星の「大赤斑」によく似た、地球が丸ごと入るほどの巨大な青い渦——「大暗斑(だいあんぱん / Great Dark Spot)」でした。

ただし、この両者は似て非なるものです。次のセクションで詳しく触れますが、木星の大赤斑が周囲より盛り上がった「高気圧性の渦(山のような渦)」であるのに対し、この大暗斑は地球の台風のように周囲より落ち込んだ「低気圧性の渦(谷のような渦)」、あるいは大気の“穴”のようなものだと考えられています。この物理的な違いが、嵐の「寿命」にも深く関わってきます。

この大暗斑の周辺こそ、太陽系で観測された最も速い風、時速2,000kmを超える暴風が吹き荒れる場所だったのです。その風速は、木星の最強の風の3倍、地球の9倍にも達します。

【核心の謎】なぜ太陽から最も遠い惑星が「最強」なのか?

さて、ここで「最強決定戦」の観戦者(読者)の皆さんは、序章で私が提示した「典型的な誤解」を思い出すはずです。

「嵐のエネルギーは太陽からもらうはず。太陽から最も遠い海王星は、寒くて薄暗い『死の世界』ではないのか?」

私が学生時代、天体物理学の講義でボイジャー2号のデータとこの海王星の画像(大暗斑)を初めて見たときの衝撃は、今でも忘れられません。それは、私の拙い物理学的な「直感」に真っ向から反していたからです。

海王星が太陽から受け取るエネルギー(日射量)は、地球の約900分の1。 木星と比べても、そのエネルギー量は4%ほどしかありません。 それなのに、風速は木星の3倍以上。

エネルギー(入力)が少ないのに、運動(出力)が桁違いに大きい。 これはどう考えても矛盾しています。この「エンジン」には、私たちが知らない何かがあるはずだ——。

この謎こそが、天体物理学の面白さが詰まった核心部分です。 教科書的な説明は一度脇に置き、このパラドックスを「エンジニア」の視点で解き明かしていきましょう。

謎の答え①:エンジンが違う(太陽 vs 内部熱源)

結論から言います。 海王星の嵐を動かすメインエンジンは、「太陽」ではありません。

地球の気象が、太陽光という「外部ヒーター」によって海を温め、水蒸気を作って動く「蒸気機関」だとすれば、海王星の気象は、惑星自身が内部に持つ「コア」という熱源で動く「原子力エンジン」のようなものです。

これが「内部熱源」と呼ばれるものです。

観測によって、海王星は太陽から受け取るエネルギーの2.7倍もの熱を、自ら宇宙空間に放射していることが判明しました。

入力(太陽光)が「1」しかないのに、出力(放射熱)が「2.7」もある。 つまり、差引「1.7」のエネルギーが、惑星の内部から湧き出しているのです。

この熱は、主に惑星が数十億年前に誕生したときに蓄積された「原始の熱」や、惑星自身の重い重力で中心部が圧縮されることによって生じる「重力収縮エネルギー」だと考えられています。

この強力な「内部熱源」が、惑星の深部を温め、冷たい大気の上層部との間に巨大な「温度差」を生み出します。この温度差こそが、あの超音速の風を生み出す真のエネルギー源だったのです。

謎の答え②:熱の「逃がし方」が違う(メタンの毛布)

しかし、ここでさらに鋭い疑問が浮かびます。 「内部熱源があるのはわかった。でも、熱があるなら、それは宇宙に逃げていくだけで、なぜ『風』という運動エネルギーにそんなに効率よく変換されるのか?」

これは非常に良い指摘です。 その秘密は、海王星の大気組成にあります。

海王星のあの美しい青色を生み出しているのは、大気に含まれる「メタン(CH₄)」です。 このメタンこそが、海王星の気象を理解する第2の鍵となります。

メタンは、非常に強力な「温室効果ガス」です。

先ほどの「内部熱源」の比喩をもう一度使いましょう。 海王星は、内部に「強力なエンジン(内部熱源)」を抱えています。そして、そのエンジンの上に、メタンという「最高性能の羽毛布団」を何枚もかけているような状態なのです。

内部から湧き上がる熱は、この分厚い「メタンの毛布」によって効率的に大気圏内に閉じ込められます。 熱は逃げ場を失い、内部に蓄積し続けます。

この溜まりに溜まったエネルギーが、唯一の「出口」を求めて、惑星の表層(大気)を水平方向にかき混ぜる。 これがあの時速2,000kmという「超音速ジェット気流」の正体です。

【専門家の視点】なぜ天王星は「静か」なのか?

この「内部熱源」説がどれほど強力な説であるか。 それを証明する「完璧な比較対象(対照群)」が、すぐ隣の惑星、天王星です。

天王星と海王星は、大きさ、質量、大気組成(メタンを含む氷の巨人)が非常によく似た「双子」のような惑星です。 しかし、ボイジャー2号が撮影した天王星の姿は、活発な嵐が渦巻く海王星とは似ても似つかぬ、のっぺりとした「特徴のない青い玉」でした。

なぜ、双子なのにこれほど違うのか? 答えは単純です。

天王星には、海王星のような強力な「内部熱源」が(なぜか)ほとんど無いのです。

太陽からも遠く、内部からも熱が湧き上がってこない。 つまり、天王星は「エンジン」も「ヒーター」も持たない、本当に冷え切った惑星なのです。だからこそ、大気も静かで、嵐も(ほとんど)起こりません。

「内部熱源がある海王星」は超音速の嵐が吹き荒れ、「内部熱源がない天王星」は静寂に包まれている。 この見事なコントラストこそが、太陽系の嵐の原動力が「太陽光」だけではないことを、何よりも雄弁に物語っているのです。

風速部門は、強力な「内部エンジン」と「メタンの毛布」を併せ持つ海王星の圧勝に終わりました。

しかし、「嵐」の強さはスピードだけでは決まりません。 海王星の大暗斑は、あれほど巨大だったにもかかわらず、1994年にハッブル宇宙望遠鏡が観測した際には「消滅」していました。海王星の嵐は、超高速である代わりに、非常に移ろいやすく短命なのです。

次の第2部門は「規模」そして「持続力」。 そこには、350年以上も消えることなく君臨し続ける、絶対的な「王」が待っています。

【S2の核心】海王星の嵐の鍵は「太陽」ではなく「内部熱源」

太陽から最も遠い惑星が最速の風を持つという矛盾は、「内部エンジン(内部熱源)」と「メタンの毛布(温室効果)」によって解明されます。宇宙の常識は、地球の常識とは全く異なるのです。

—

第2部門:規模・持続最強決定戦。350年以上続く木星「大赤斑」の不動の謎

「風速」部門では、海王星の超音速の風が圧勝しました。しかし、覚えているでしょうか。あれほど強大だった「大暗斑」は、観測からわずか数年後の1994年には「消滅」していたことを。

嵐の「強さ」とは、スピードだけではありません。 次の部門、「規模」と「持続力」で絶対王者として君臨するのは、太陽系最大の惑星、木星です。

勝者:木星(大赤斑)。記録:地球を丸ごと飲み込むサイズ、そして観測史上350年以上という圧倒的な寿命。

木星の南半球に浮かぶこの巨大な渦「大赤斑(だいせきはん / GRS)」は、1831年から継続的に観測されており、部分的な記録を辿れば1600年代半ばから存在が示唆されている、まさに「生きた化石」のような嵐です。

風速自体は時速432kmほどと、海王星や土星には及びません。 この嵐の真の恐ろしさは、その「規模」と「不死身」とも思えるほどの「持続力」にあります。

【核心の謎①】なぜ大赤斑は「350年」も消えないのか?

私が学生時代、この大赤斑を学んだ時の最大の「なぜ」は、「なぜ止まらないのか?」でした。

地球の台風は、海からエネルギーをもらい、数週間でその寿命を終えます。特に、陸地に上陸した瞬間に「摩擦」によってエネルギー供給を絶たれ、急速に消滅します。

大赤斑も同じ「渦」なのだから、いずれエネルギーを失い、止まるはずだ、と。 しかし、この「地球の常識」こそが、木星を理解する上での最大の壁です。

答えは、驚くほど単純です。 結論:木星には、嵐を止める「地面」が存在しないからです。

木星は巨大なガスの惑星です。どこまで潜っても、台風が上陸すべき「固い大地」はありません。嵐の回転(角運動量)を妨げる主な要因である「地表との摩擦」が存在しないため、一度発生した巨大な渦は、その回転を妨げるものが何もないまま、何世紀にもわたって持続するのです。

そして、忘れてはならないのが、S2の海王星とも共通する「強力な内部熱源」です。 木星もまた、太陽から受け取る熱の2倍近い熱を内部から放出しています。

この莫大な内部熱が、木星の深部から大気をかき混ぜ、強力なジェット気流(あの美しい帯状の縞模様)と、エネルギーに満ちた無数の渦を生み出し続ける「大本のエンジン」となっています。

つまり、こう整理できます。

- 「内部熱」が、大赤斑やその「餌」となる無数の嵐を生み出す「エンジン」の役割を果たす。

- 「地面の無さ」が、嵐の回転を妨げる摩擦をなくし、「不死身の寿命」を与える。

この2つの地球外の条件が揃って初めて、350年という驚異的な寿命が可能になるのです。

【核心の謎②】「地面がない」だけ? 海王星の嵐との決定的な違い

しかし、ここで鋭い読者の方は、S2(第1部門)で触れた「海王星」との矛盾に気づくはずです。

「待ってくれ。海王星も『地面』がないガス惑星だ。内部熱源もある。それなのに、なぜ大暗斑は数年で消滅したのに、木星の大赤斑だけが350年も続くんだ?」

これは、天体物理学的に非常に重要な指摘です。 その答えは、嵐の「性質」そのものにあります。

- 海王星・大暗斑(GDS): S2で触れた通り、地球の台風と同じ「低気圧性(谷)」の渦。周囲の空気を吸い込み、上昇気流を生む。

- 木星・大赤斑(GRS): 周囲よりも気圧が高い「高気圧性(山)」の渦(anticyclonic storm)。

大赤斑は、周囲の雲を吸い込むのではなく、むしろ周囲の雲を「押し出す」性質を持つ、巨大な「大気の山」なのです。(この大赤斑のより詳細なメカニズムについては、特集記事:木星・大赤斑の謎と最新の「飢餓説」でも解説しています)。

この「高気圧性の渦」は、低気圧性の渦に比べて構造が非常に安定しており、外部からの干渉を受けにくいと考えられています。「地面がない」ことに加え、この「高気圧性」という安定した構造こそが、大赤斑の驚異的な寿命の秘密なのです。

【最新トレンド】最強の嵐も「縮小」と「飢え」に直面

しかし、そんな「不動の王者」である大赤斑も、今、大きな転機を迎えています。 それは「大赤斑の縮小」という問題です。

観測が始まった19世紀末、大赤斑は地球が3個も入るほどの巨大な楕円形でした。しかし、この100年で大赤斑は縮小を続けており、現在では地球が1個かろうじて入るほどの、より円形に近い形になっています。

なぜ、最強の嵐が縮んでいるのか? 摩擦がないとはいえ、渦は少しずつエネルギーを失っていくはずです。では、大赤斑は何を「エネルギー源」にしていたのでしょうか?

最新の研究(2024年)で、非常に興味深い説が提唱されました。 それは、大赤斑が「小さな嵐を捕食する(食べる)」ことでエネルギーを補給している、というものです。

大赤斑はその巨大な渦で、近くを通りかかる小さな渦を文字通り飲み込み、自らの回転エネルギーとしてきたのです。

そして、この「捕食説」こそが、「縮小」の謎にも答えを与えます。 2024年の研究は、「大赤斑が飢えている(Starving)」からだと指摘しています。

つまり、木星の大気のパターンが近年変化し、大赤斑の「餌」となる小さな嵐が減ってしまった。その結果、エネルギー補給ができなくなり、大赤斑は徐々にその規模を縮小させているのではないか——これが、現在最もホットな仮説です。

木星の「最強の嵐」は、「地面がない」という環境が生み出した、巨大で長寿な「安定の王」でした。しかし、その王者もまた、「食糧不足」という内部環境の変化に直面しています。

さて、これまでは「ガス」と「氷」の惑星を見てきました。 次の第3部門は、まったく逆の環境です。「地面」しかなく、大気が希薄な惑星——火星。

そこでは、「規模」の概念を根底から覆す、惑星全体を覆い尽くす「最悪」の嵐が待っています。

【S3の核心】木星の嵐の鍵は「地面の無さ」と「捕食」

大赤斑の驚異的な寿命は、「嵐を止める“地面”がない」ことと、安定した「高気圧性の構造」にあります。そのエネルギーは、最新の研究で「小さな嵐を“食べる”」ことで維持されていると考えられています。

—

第3部門:惑星全土(グローバル)部門。火星を覆い尽くす「全球砂嵐」の脅威

これまでの「最強決定戦」では、太陽系の巨星たち—海王星の「超音速」と木星の「超持続力」—を見てきました。 どちらも、太陽から遠く、強大な「内部熱源」を持ち、「地面」を持たないガス惑星という、地球とは似ても似つかぬ環境が生み出した怪物たちです。

さて、第3部門は、それらとはあらゆる点で正反対の惑星が主役です。

勝者:火星。記録:「惑星全土を数ヶ月にわたり覆い尽くす」。

風速でも、持続力でもありません。この部門は「グローバルインパクト」—惑星環境全体にどれほど壊滅的な影響を与えるか、その「厄介さ」で最強を決定します。

正直に告白します。私が天体物理学で火星の気象を学び始めた当初、火星の嵐など「取るに足らない」ものだと思っていました。 なぜなら、火星はこれまでの「勝利の方程式」と真逆だからです。

- 内部熱源: ほぼゼロ。

- 大気: 地球のわずか1%という、絶望的な薄さ。

- 地面: ありすぎるほど、ある。

S3(木星)では「地面がないから嵐が死なない」と学びました。火星はその逆で、「地面」しかありません。 S2(海王星)では「内部熱源がエンジン」だと学びました。火星にはそのエンジンがありません。

薄すぎる大気では、強い風など起こせないはず。 この「常識」こそが、火星の嵐を理解する上で、私たちが乗り越えるべき最大の「つまずきポイント」です。

結論から言いましょう。 火星の全球砂嵐は、その「薄すぎる大気」という“弱点”そのものが生み出す、最強の「暴走」なのです。

【核心の謎①】なぜ「薄い大気」が「全球の嵐」を生むのか?

地球の大気は「羽毛布団」に例えられます。 日中は太陽の熱を和らげ、夜は地表の熱が宇宙に逃げるのを防ぎ、惑星全体を適度な温度に保ってくれます。

しかし、火星の大気は「薄いガーゼ」1枚のようなものです。 これが、破局的な気象を生み出す最初の引き金になります。

1. 熱を「保持」できない

火星の大気は95%が二酸化炭素ですが、あまりに薄すぎて「温室効果」がほとんど効きません。

2. 異常な日内「温度差」

その結果、どうなるか。

- 昼: 太陽光がガーゼ(大気)を素通りし、地面を直接加熱します。赤道付近では気温が20℃(!)まで上がります。

- 夜: 地面が蓄えた熱が、ガーゼ(大気)を素通りして宇宙空間へ逃げ去ります。気温は-140℃まで急降下します。

これが火星の「日常」です。 毎日、わずか数時間で160℃もの温度差(!)が生まれる。これは太陽系の惑星でも他に類を見ない、極端な環境です。

3. 最強の「圧力差」の発生

物理学の鉄則は「熱は温度差(と圧力差)を埋めようと移動する」です。 これほど極端な温度差は、当然ながら「凄まじい気圧の崖(圧力勾配)」を生み出します。暖かく膨張した昼の空気と、冷たく収縮した夜の空気。この差を埋めようと、火星では日常的に強風が吹き荒れます。

これが、火星の嵐の「基本エンジン」です。 海王星や木星が「内部熱源」という「原子力エンジン」で嵐を起こすなら、火星は「太陽熱」という「外部エンジン」を、「薄すぎる大気(壊れた温度調節機能)」によって極限まで増幅させて嵐を起こすのです。

【核心の謎②】「暴走」のメカニズム:全球砂嵐への“進化”

しかし、ここまでの話は、あくまで「火星の日常的な強風」の説明です。 私たちが知りたいのは、それがなぜ「惑星全体を覆う」という異常事態にまで“進化”するのか、です。

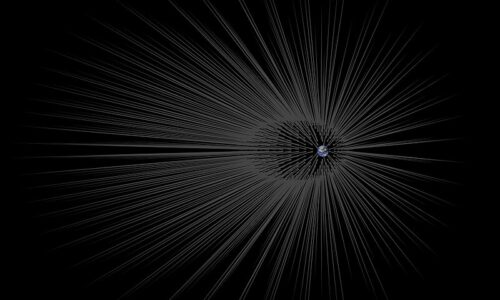

その鍵を握るのが、火星の地表を覆う「砂(ダスト)」です。 火星の砂嵐の進化は、恐ろしい「正のフィードバック・ループ(暴走)」によって引き起こされます。

ステップ1:トリガー(発火)

火星は楕円軌道を描いており、太陽に最も近づく「南半球の夏」が訪れます。 この時期、太陽エネルギーの増大によって、地表が不均一に加熱され、特に強力な上昇気流(ダストデビル:塵旋風)が各地で発生。最初の砂を大気中に巻き上げます。

ステップ2:吸収と加熱(暴走の始まり)

ここが運命の分岐点です。 大気中に巻き上げられた「砂(ダスト)粒子」が、太陽光を直接吸収し始めます。 すると、これまでは「地面」だけが温まっていたのに対し、今度は「大気そのもの」が直接加熱され始めます。

ステップ3:さらなる「温度差」の発生

大気が直接温められるとどうなるか? 「砂が舞う熱い大気」と「まだ砂がない冷たい大気」の間に、これまでとは比較にならない、さらに巨大な「温度差」が生まれます。

ステップ4:暴風の加速

この新たな温度差を埋めるため、さらに強力な風が発生します。

ここで補足ですが、火星の大気は薄いため、風の「圧力(物を押す力)」自体は地球のそよ風程度です。しかし、火星は地球よりも重力が約1/3と弱く、地表を覆う砂(ダスト)は非常に細かく軽いため、その「そよ風」でも塵を大気上空まで巻き上げるには十分すぎるのです。

ステップ5:破局(ループ完成)

そして、この風が地表から「さらに大量の砂」を巻き上げます。 巻き上げられた砂が、大気をさらに加熱し(ステップ2へ戻る)、さらに強力な風を生み出す(ステップ4へ戻る)…。

「砂が風を呼び、風が砂を呼ぶ」

この暴走的な連鎖反応こそが、「全球砂嵐」の正体です。 一度このループが始まると、嵐は自らエネルギーを生み出しながら自己増殖し、わずか数週間で惑星全体を深紅の塵の毛布で覆い尽くしてしまうのです。

【全球砂嵐の「本当の脅威」】探査機オポチュニティの“死”

では、この全球砂嵐の「何が」脅威なのでしょうか。

風速自体は時速100km程度。地球の台風(時速400km級)に比べれば遅く見えます。 しかし、先ほど補足した通り、大気が薄いため風の「圧力」はたいしたことがありません。

では、脅威は風圧ではない? そうです。この嵐の本当の恐ろしさは、「光を奪うこと」にあります。

この物理学の恐ろしさを、私たち全人類に教えてくれた「証人」がいます。 NASAの火星探査ローバー「オポチュニティ」です。(火星探査の歴史とオポチュニティの偉業については、特集記事:火星探査機「オポチュニティ」が遺した功績もご覧ください)。

2004年に火星に着陸したオポチュニティは、設計寿命90日を大幅に超え、実に15年間も火星の地表を走り続けた、伝説的な探査機でした。彼は太陽光パネルで動いていました。

2018年6月。 火星で観測史上最大級の「全球砂嵐」が発生。 オポチュニティがいた場所の空は、瞬く間に暗闇に包まれました。大気を覆い尽くした砂が、太陽光の99%以上を遮断したのです。

それは、地表に降り立った「永遠の夜」でした。 太陽光という唯一の生命線を絶たれたオポチュニティは、電力を生み出せず、すべての機能を停止。地球との通信を試みましたが、応答はありません。

私がこの出来事をリアルタイムで知った時の衝撃と喪失感は、言葉にできません。 物理学の講義で学んだ「火星のダストストームは太陽光を遮断する」という無機質な一文が、人類の偉大な「目」を奪うという、これほどまでに過酷な現実となって突きつけられたからです。

嵐が過ぎ去った数ヶ月後、NASAはオポチュニティに向けて最後のウェイクアップ・コール(ビリー・ホリデイの「I’ll Be Seeing You」)を送信しましたが、火星の荒野からは、ついに返答はありませんでした。

火星の嵐は、速度や力で惑星を破壊する「暴君」ではありません。 惑星全体を闇に包み込み、太陽の光を奪い去ることで、そこに存在するすべてのものを「窒息」させる—。

これこそが、「グローバルインパクト」部門で火星を最強と認定した理由です。

【S4の核心】火星の嵐の鍵は「薄すぎる大気の暴走」

火星の“弱点”(薄い大気)こそが、「極端な温度差」を生むエンジンです。それは「砂が風を呼び、風が砂を呼ぶ」という「正のフィードバック」を引き起こし、最終的に「光を奪う」ことで惑星全体を窒息させます。

—

結論:太陽系「最強の嵐」とは何か。極端な環境が教える惑星の個性

太陽系「最強の嵐」決定戦、ついに閉幕です。 私たちは、地球の常識がまったく通用しない、極端な気象の「王者」たちを見てきました。

結果を総括しましょう。

- 【風速部門】王者:海王星

太陽から最も遠いにもかかわらず、強力な「内部エンジン」と「メタンの毛布」を持ち、音速を超える時速2,000kmの風を生み出す「超音速の支配者」でした。 - 【持続力・規模部門】王者:木星

「地面」という摩擦が存在せず、安定した「高気圧性の構造」を持つことで、350年以上も生き続ける「不死身の巨人」。そのエネルギー源は、強力な内部熱と、小さな嵐の「捕食」でした。 - 【グローバルインパクト部門】王者:火星

「薄すぎる大気」という“弱点”が、逆に「極端な温度差」と「砂の暴走ループ」を生み出し、惑星全体を「光のない闇」で窒息させる「静かなる暗殺者」でした。

「最強」とは「最もユニークな物理法則」の表れ

さて、では総合的に見て、「太陽系最強の嵐」とは一体、何だったのでしょうか?

この問いこそが、私がこの記事を通して、読者の皆さんと最も深く共有したかった「天体物理学の面白さ」の核心です。

私が学生時代、宇宙論を学び始めた頃、私は惑星たちを「点」として、あるいは「違う個性を持つキャラクター」として見ていました。火星は赤く、木星は大きく、海王星は青い、と。

しかし、物理学の理解が深まるにつれ、ある瞬間、それらが「点」ではなく、一つの「系(システム)」として繋がりました。 嵐は、その惑星にランダムに発生している「イベント」ではないのです。 嵐は、その惑星の「物理法則」が目に見える形となって現れた「結果そのもの」なのだと気づきました。

つまり、この決定戦の「最強」とは、「最もユニークな物理法則の“勝ちパターン”はどれか」という問いと同じだったのです。

- 海王星の嵐は、「強力な内部熱源を持ち、メタンの毛布で熱を閉じ込めたら、どんな風が吹くか?」という問いに対する、宇宙からの「答え」です。

- 木星の嵐は、「摩擦のない超高圧ガスの中で、安定した高気圧の渦を作ったら、それはいつまで続くのか?」という問いに対する「答え」です。

- 火星の嵐は、「大気が1%しかなく、保温機能が壊れたら、太陽光は惑星をどう変えるか?」という問いに対する「答え」です。

海王星に木星の嵐は(あの形では)発生し得ませんし、木星に火星の全球砂嵐は起こり得ません。 それぞれの嵐は、その惑星の質量、自転速度、太陽からの距離、大気組成、内部熱源、そして「地面の有無」という、すべての物理条件が奇跡的に組み合わさって生まれた、唯一無二の「解」なのです。

「最強の嵐」とは何か? 私の答えは、「すべての嵐が、それぞれの部門で最強である」です。

宇宙の「怪物」たちが教える、地球の「奇跡」

この壮絶な「最強決定戦」を観戦した後、私たちは再び、序章であれほど「そよ風だ」と揶揄した、私たちの故郷の地球の嵐に目を戻します。

宇宙の「怪物」たちを知った今、地球の台風やハリケーンは、私たちに別の物語を語り始めます。

海王星の嵐は「内部熱」で動いていました。 木星の嵐も「内部熱」で動いていました。 火星の嵐は「砂」と「極端な温度差」で動いていました。

では、地球の嵐の「エンジン」は? それは、「液体の水(海)」です。

私たちの惑星の嵐は、太陽エネルギーによって広大な海から水が蒸発し、それが水蒸気となって上昇することで、あの巨大な渦を生み出します。 それは、太陽系において、驚くほど「穏やか」で「安定的」なエネルギー循環です。

もし地球の内部熱源が木星並みだったら、地表は灼熱地獄だったでしょう。 もし地球に「地面」がなかったら、一度生まれた台風は数百年消えなかったかもしれません。 もし地球の大気が火星並みに薄かったら、私たちはオポチュニティのように「光を奪う砂嵐」に怯えていたでしょう。

私たちが「脅威」と呼ぶ台風でさえ、宇宙スケールで見れば、この惑星に「液体の海」と「適度な大気」という奇跡のバランスが存在する「証拠」に他なりません。

太陽系の「最強の嵐」たちを巡る旅は、最終的に、私たちが住むこの惑星の「嵐」がいかにユニークで、いかに稀有な物理法則の上に成り立っているかを教えてくれます。

この荒々しくも美しい太陽系の隣人たちを知ることは、私たちが立つこの「奇跡のそよ風」の価値を知ることに、直結しているのです。

あなたが選ぶ「太陽系最強の嵐」は?

この記事を読んだあなたが、真の「太陽系最強の嵐」だと思うのはどの惑星の嵐ですか?