導入:あなたの知らない「月の素顔」への招待状

「月の裏側には、いったい何があるんだろう?」

夜空に浮かぶ月を見上げながら、誰もが一度はそんな疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。私自身、子供の頃に図鑑で見た「月の裏側」の想像図に胸を躍らせ、SFの世界では宇宙人の秘密基地があると聞けば、本気で望遠鏡を覗き込んだものです。

しかし、私が宇宙物理学を学ぶにつれて知ったその「本当の姿」は、子供時代の想像を遥かに超えるほど科学的に面白く、そして人類の未来にとって重要な可能性を秘めた、驚くべき世界でした。

本記事は、単なる知識の解説ではありません。なぜ私たちは月の裏側を見ることができないのか、という基本から出発し、『なぜ表と裏の景色は全く違うのか?』という根源的な謎、そして『月の裏側が未来の宇宙開発の鍵を握る』と言われる戦略的な理由まで、一本の線として繋がっていく知的な旅にご案内します。

この旅を終える頃には、あなたが今まで見ていた月が、全く違う姿で見えてくるはずです。さあ、あなたの知らない「月の素顔」を探る、知的な冒険へ出発です。

第1章:なぜ裏側は見えない? 地球と月の完璧すぎるシンクロ「潮汐ロック」の謎

そもそも、なぜ私たちは月の裏側を見ることができないのか。その答えは、まるで運命の赤い糸で結ばれているかのような、月と地球が織りなす完璧なシンクロ現象、「潮汐(ちょうせき)ロック」(同期回転)にあります。

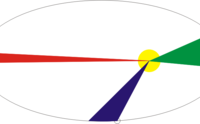

これは、月の自転周期(自分自身が1回転する時間:約27.3日)と、月が地球の周りを公転する周期(地球の周りを1周する時間:約27.3日)が、偶然とは思えないほど完全に一致しているために起こる現象です。

物理法則が描いた必然のシンクロ

この完璧なシンクロは、決して偶然ではありませんでした。月が誕生した初期、自転速度は今よりずっと速かったと考えられています。しかし、ここで主役となるのが、地球の強大な重力です。

地球の重力は、月全体に均一にかかるわけではありません。地球に近い側ほど強く、遠い側ほど弱くかかります(潮汐力)。この重力の差によって、月は完全な球体ではなく、地球の方向にわずかに伸びたラグビーボールのような形に歪みます。

地球側に向いた膨らみは、地球からより強い重力で引っ張られます。月が地球の引力を振り切って速く自転しようとすると、この膨らみが常に「待って!」とばかりに引き戻され、自転に絶えずブレーキがかかりました。この宇宙規模のブレーキが何十億年も続いた結果、月の自転は徐々に減速。最終的に、自전と公転のペースが完全に一致した、最もエネルギー的に安定した状態で固定(ロック)されたのです (NASA, 2021)。

この地球の重力がもたらした『ロック』こそが、月の表と裏に、全く異なる運命を歩ませる最初の引き金となったのです。

第2章:表と裏は“別人”だった! 驚くべき非対称性の起源

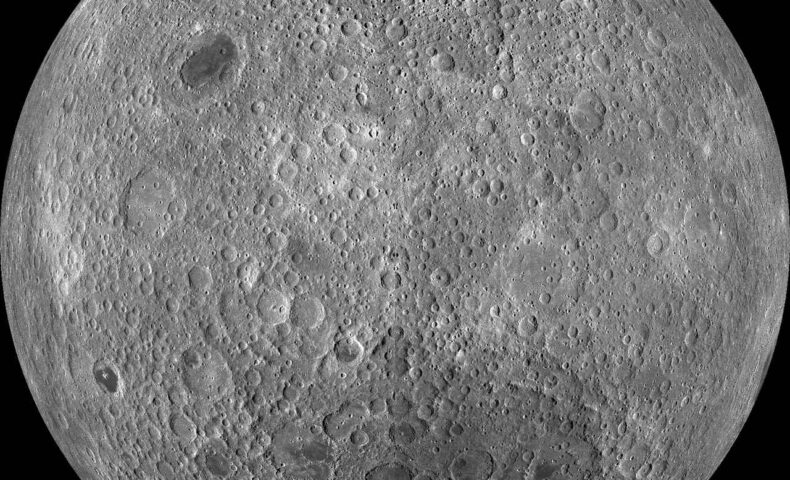

探査機によって初めて明らかになった月の裏側は、私たちが見慣れた表側とは、まるで“別人”のように全く違う姿をしていました。私がこの事実を大学で学んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。

- 表側(Near Side): 「月の海」と呼ばれる黒く滑らかな溶岩の平原が広がり、穏やかで神秘的な印象を与えます。

- 裏側(Far Side): 無数のクレーターに覆われ、ゴツゴツとした荒々しい高地が延々と続く、まさに歴戦の勇士のような姿です。

なぜ、同じ月であるはずなのに、これほどまでに景色が違うのでしょうか?その最大の謎を解く鍵は、月が誕生した直後の灼熱の原始地球にありました。

運命を分けたのは「地球の熱」という名の過保護

約45億年前、月が誕生した直後、地球はどろどろに溶けたマグマオーシャンに覆われた、1000℃を超える灼熱の塊でした。

常に地球に顔を向けていた月の表側は、この灼熱の地球から放たれる強烈な放射熱に、まるでキャンプファイヤーの目の前で炙られるように、熱せられ続けました。一方、裏側は地球の熱が届かず、宇宙空間の冷たさに晒され、急速に冷えていきました。

この「温度差」が決定的な違いを生み出します。

裏側では鉱物が素早く冷え固まり、分厚く硬い地殻(平均約60km)が形成されました。一方、熱せられ続けた表側の地殻は、ゆっくりと冷えたため成分が分離し、薄いまま(平均約40km)だったのです。

隕石が描いた「月の海」のアート

その後、月に無数の隕石が嵐のように降り注ぐ「後期重爆撃期」が訪れます。ここで、地殻の厚さの違いが運命を分けました。

分厚い地殻を持つ裏側は、巨大な隕石の衝突の衝撃にも耐え、表面にクレーターが残るだけでした。しかし、薄い地殻だった表側は、巨大な隕石の衝突で地殻が突き破られ、内部から大量のマグマが噴出。それが衝突でできた巨大な盆地(クレーター)を埋め尽くし、広大で滑らかな「月の海」を形成したのです。

つまり、私たちが知る月の模様は、地球の熱が生んだ「薄い皮膚」の上に、隕石という絵筆でマグマの絵の具を塗り広げたアートだったのです。

謎を深めるもう一つの鍵「KREEP地形」

しかし、科学の世界は単純ではありません。「地球の熱」だけでは説明しきれない謎も残っています。近年の探査で、月の表側、特に最大の海である「嵐の大洋」周辺には、KREEP(クリープ)と呼ばれる特殊な岩石が集中していることが分かりました (JAXA, 2018)。

KREEPには、カリウム(K)やリン(P)といった、放射線を出しながら熱を発生させる元素が豊富に含まれています。この”カイロ”のような岩石が表側にだけ偏って存在したため、表側の内部は長い間温かい状態が続き、火山活動がより活発になったのではないか、という説も提唱されています。

なぜKREEPが表側に偏ったのかは、今なお月科学最大の謎の一つです。このように、月の非対称性は、複数の要因が絡み合う、まさに研究の最前線なのです。

皮肉なことに、地球の熱から守られた過酷な裏側の環境こそが、今度は地球に住む私たちにとって「科学の聖地」という計り知れない価値を生み出しました。次の章では、人類がなぜこの静寂の世界に惹かれるのか、その壮大な理由に迫ります。

第3章:静寂の世界からの声を聞け! 人類が「月の裏側」を目指す3つの理由

月の裏側は、もはや単なる神秘の場所ではありません。これからの人類の宇宙開発にとって、計り知れない価値を持つ戦略的フロンティアなのです。

1. 宇宙誕生の「最初の声」を聞くための『電波天文学の聖地』

私たちの地球は、スマートフォン、テレビ、ラジオなどが発する無数の電波で満ち溢れ、宇宙から見れば非常に「うるさい」星です。宇宙からのかすかな電波を観測したい天文学者にとって、これは大音量のロックコンサート会場で、隣の人のささやき声を聞き取ろうとするようなものです。

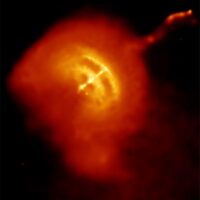

しかし、月の裏側は、月自体が直径約3,500kmの巨大な盾となり、地球の電波ノイズを完全に遮断してくれます。そこは、太陽系で最も静かな「ラジオ・クワイエット」な場所。この完璧な静寂の中だからこそ、私たちは宇宙がまだ星のない暗闇だった「宇宙の暗黒時代」からの微弱な信号(中性水素の21cm線)を捉えられる可能性があります。

これは、宇宙最初の星がどのように生まれたのか、という宇宙論最大の謎を解き明かすための、唯一の手がかりなのです。

2. 未来の宇宙活動を支える『資源探査のフロンティア』

未来の宇宙活動の鍵は「現地での資源調達(In-Situ Resource Utilization: ISRU)」。その最重要資源が「水(氷)」です。水は飲料水だけでなく、呼吸用の「酸素」とロケット燃料の「水素」に分解できる、まさに宇宙のガソリンスタンドであり生命線です。

この水の氷が、何十億年も太陽光が全く当たらない「永久影」を持つ月の裏側のクレーター(特に南極エイトケン盆地)に、大量に眠っていると考えられています (NASA, 2023)。地球から莫大なコストをかけて水を打ち上げるのではなく、月で燃料を調達できれば、火星への往復ミッションの実現可能性を飛躍的に高める「究極のコスト削減」に繋がるのです。

さらに、太陽風によって月面に蓄積されたヘリウム3は、未来の核融合発電の燃料として期待されており、月の裏側はその宝庫とも言われています。

3. 火星を目指すための『未来の有人基地』

科学と資源の拠点となれば、次はいよいよ「基地」の建設です。月の裏側の基地は、火星を目指すための中継基地(ゲートウェイ)として極めて重要な役割を果たします。

地球の6分の1の重力しかない月面からは、はるかに少ないエネルギーで宇宙船を打ち上げられます。これは、ロケット打ち上げで最もエネルギーを消費する「地球の重力の井戸の底」から脱出する工程を、大幅に省略できることを意味します。月で採掘した資源で燃料を補給し、火星へと旅立つ。そんな未来が描かれているのです。

もちろん、月の夜の-170℃にもなる極低温環境や、人体に有害な強力な宇宙放射線、そして地球と直接通信できないため「中継衛星」が必須であること、さらにはガラスの破片のように鋭利で機材を摩耗させるレゴリス(月の砂)の問題など、課題は山積みです。

しかし、この壮大な未来図は決して夢物語ではありません。それは、半世紀以上にわたる地道な探査の積み重ねの上に描かれているのです。

第4章:探査機が見た「ありのままの姿」- 月の裏側探査クロニクル

人類が月の裏側の姿を目にしてから、その探査は着実に進んできました。そこには、数々のドラマがありました。

- 1959年 ソ連「ルナ3号」: 人類史上初めて、月の裏側の撮影に成功。今の技術から見れば不鮮明極まりない写真でしたが、そこに写っていたのは、予想された「海」がほとんどないクレーターだらけの世界。この一枚の写真が、月の非対称性という大きな謎を人類に突きつけました。

- 1968年 米国「アポロ8号」: 人類が初めて自らの目で月の裏側を目撃。地球との通信が途絶える静寂の中、宇宙飛行士フランク・ボーマンは、その光景を「広大で、孤独で、近づきがたい無の広がりだ」と表現しました。人類が初めて体験した、故郷から完全に隔絶された瞬間の言葉です。

- 2019年 中国「嫦娥4号」: 世界で初めて月の裏側への軟着陸に成功。フォン・カルマン・クレーターに着陸した探査車「玉兎2号」は、裏側の地質や地下構造を詳しく調査し、将来の基地建設に向けた貴重なデータを送り続けています (CNSA, 2019)。

- 2024年 中国「嫦娥6号」: 世界で初めて月の裏側のサンプルを持ち帰るという歴史的な快挙を達成。南極エイトケン盆地から採取されたこの土壌は、月の成り立ちや表裏の違いの謎を解き明かす「 Rosetta Stone(ロゼッタストーン)」になると、世界中の科学者が分析の開始を待ち望んでいます。

半世紀以上の時を経て、人類はついに月の裏側の大地をその手に触れる段階にまで到達したのです。

【コラム】月の裏側に「宇宙人の基地」はないのか?

SFや陰謀論で語られる「宇宙人の基地」。結論から言えば、その可能性は科学的には限りなくゼロに近いでしょう。なぜなら、月の裏側は極めて過酷な環境だからです。昼は120℃、夜は-170℃という極端な温度差、そして地球の磁場に守られていないため、致死的なレベルの宇宙放射線が常に降り注いでいます。これまで各国の探査機が高解像度の撮影を行っていますが、人工的な構造物は一切発見されていません。月の裏側の本当の価値は、ミステリアスな建造物ではなく、その静寂と、そこに眠る科学的な「宝」にあるのです。

結論:夜空の向こうのフロンティアへ

この知的な冒険を通して、あなたの月の裏側へのイメージはどのように変わったでしょうか。

かつて謎と神秘のベールに包まれていた月の裏側は、科学の光に照らされ、今や人類の未来の可能性を無限に広げる「フロンティア」として、その真の姿を現し始めています。

そこは、宇宙の始まりの音に耳を澄ます場所であり、未来の探検家たちの渇きを潤すオアシスであり、そして人類がさらに遠い宇宙へと旅立つための新たな港となる場所です。

私たちが夜空に見上げる穏やかな月の光。その向こう側には、これほどダイナミックで、荒々しく、そして希望に満ちた世界が広がっている。子供の頃の私が夢見た「秘密基地」はなかったけれど、科学が解き明かした真実は、それ以上に私たちの心を躍らせてくれます。

次にあなたが夜空の月を見上げる時、その向こう側に広がる壮大な世界に、きっと想いを馳せたくなるはずです。あなたが最もワクワクするのは、月の裏側が拓く、どの未来ですか? ぜひ、あなたの考えをコメントで教えてください。

おすすめの記事

- 定説を覆す?月の誕生、45億年の謎と科学の最前線

この記事で触れた月の起源について、さらに深く知りたい方へ。最新の「ジャイアント・インパクト説」の謎に迫ります。

- 人類を月に送った物理学 アポロ計画の偉業を支えた科学

人類が月を目指した壮大な挑戦の歴史。アポロ計画を支えた驚くべき物理学と技術の世界を探検しましょう。

- 火星46億年史:青い惑星はなぜ「死の星」になったのか?

月の裏側が中継基地として期待される、最終目的地「火星」。人類による惑星改造計画のリアルに迫ります。

参考文献・引用元

- NASA Science. (2021). Why We See the Same Side of the Moon. Solar System Exploration.

- NASA. (2023). NASA Confirms Water Ice on the Moon’s Surface.

- JAXA. (2018). 月探査機「かぐや」の観測データによる月の地形と内部構造の研究. 宇宙科学研究所.

- China National Space Administration (CNSA). (2019). Chang’e-4 mission status.