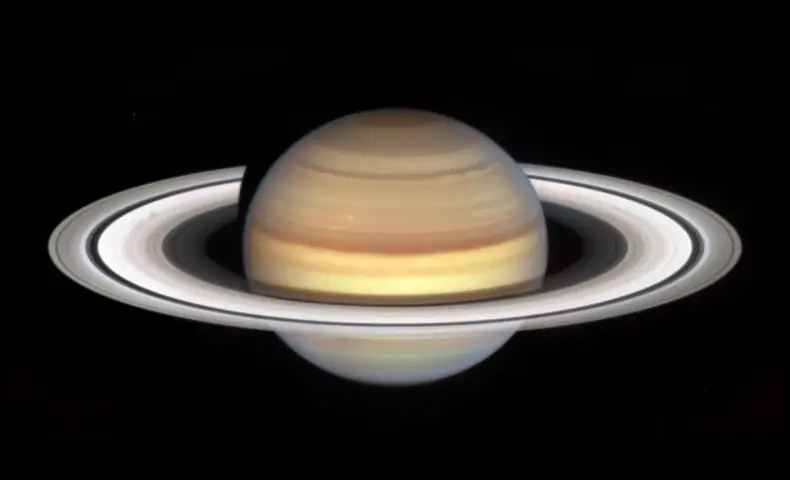

夜空に浮かぶ惑星の中でも、土星の姿を何よりも印象付けるのが、雄大にして繊細な「環」の存在でしょう。しかし、なぜ太陽系の惑星の中で、土星だけがこれほどまでに見事な環を従えているのでしょうか?

この記事では、惑星科学の最前線からその核心的な謎に迫ります。それは、46億年前に始まる土星の誕生から、環が消えゆく遠い未来までを貫く壮大な物語です。この記事を読み終える頃には、夜空の土星がまったく新しい意味を帯びて輝いて見えるはずです。そして、2025年に私たちが目撃できる、環を巡る特別な天体ショーについても詳しく解説します。

皆さんは、土星の環が恐竜の時代には存在しなかったかもしれない、と聞いてどう思われましたか?ぜひコメントであなたの驚きを共有してください!

第1章:太陽系の“次男坊” – 土星、巨大惑星への道

今から約46億年前。生まれたばかりの太陽の周りには、ガスと塵(ちり)が渦巻く巨大な円盤「原始太陽系円盤」が広がっていました。土星の物語はこの混沌の中から始まります。

現在の惑星形成論の主流は「コア集積モデル」です。まず、円盤内の塵が静電気などで寄り集まり、雪だるま式に成長して岩石や氷の塊(微惑星)となります。これらが合体を繰り返すことで、やがて地球の10倍ほどの質量を持つ「固体コア」が形成されました。

土星が巨大ガス惑星になれた最大の秘訣は、その誕生した場所にあります。太陽から十分に離れた「雪線(スノーライン)」と呼ばれる領域の外側では、水は固体の「氷」として大量に存在できました。豊富な氷を材料にできた土星のコアは急速に成長し、その強大な重力で周囲の水素やヘリウムといった膨大なガスを、円盤からなくなる前に一気にその身にまとったのです。

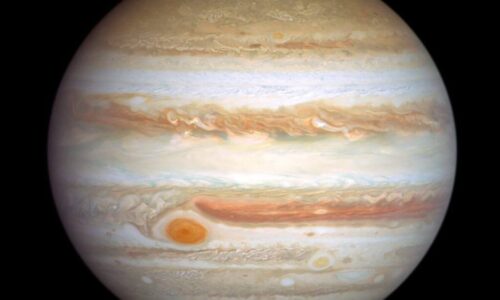

太陽系最強の兄「木星」という存在

ここで一つの疑問が浮かびます。なぜ土星は、木星ほど巨大にならなかったのでしょうか。太陽系最強の「長男」である木星が誕生した後、少し離れた場所で「次男」である土星は成長を開始しました。しかし、先に巨大化した木星が円盤内のガスの多くを奪ってしまったため、土星が取り込めるガスは限られていた、というのが現在の有力な説です。いわば、兄の食べ残しのガスをそれでも貪欲にかき集め、土星は太陽系で2番目に大きな惑星へと成長したのでした。

こうして孤独な巨人は誕生しましたが、その姿はまだ私たちが知る「環の惑星」ではありませんでした。他の木星型惑星が持つような、暗く細い環しか持っていなかったかもしれません。では、今の壮麗な環はいつ、どのようにして生まれたのでしょうか?そのミステリーこそが、この物語の核心へと繋がっていきます。

第2章:土星の環はなぜできたのか? 砕け散った衛星のミステリー

物語の核心、「環の誕生」の謎に迫ります。かつて、この環は土星と同時に、46億年前に作られたと考えるのが常識でした。しかし、探査機カッシーニが突きつけた一つの事実が、この常識を根底から覆します。

決定的証拠は「きれいすぎた」環の姿

カッシーニの観測によると、環は驚くほど純粋な氷(純度95%以上)でできており、宇宙空間を漂う塵による汚染が極めて少ないことが判明したのです。

これは、まるで真っ白な雪原に、ほんの数時間しか足跡がついていないようなものです。46億年という時間があれば、雪原は無数の隕石や塵の衝突によって、とっくに真っ黒に汚れているはず。カッシーニが見たのは、あまりにも「きれいすぎる」環の姿でした。この一点こそが、長年の常識を覆す決定的な証拠(スモーキングガン)となり、現在では「環の年齢は、わずか1億〜数億年程度ではないか」という「若い環」説が極めて有力になっています。

これは、地球で恐竜が繁栄していた時代、土星にはまだあの見事な環は存在しなかった可能性を示唆する、衝撃的な結論です。

犯人は誰だ? 巨大衛星破壊シナリオ

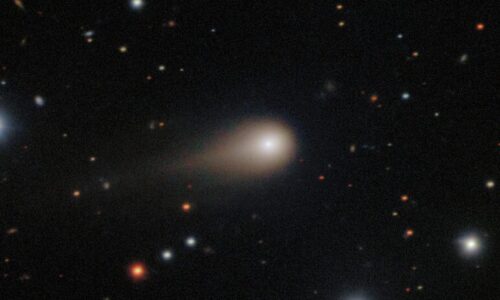

では、若い環は一体どうやってできたのか。最も支持されているシナリオが「巨大衛星破壊説」です。かつて土星の周りを回っていた、現在の衛星ミマスに匹敵する大きさの氷の衛星が、何らかの理由で軌道を乱し、土星に近づきすぎました。そして、惑星の重力が引き起こす運命の「限界点」を越えた時、衛星は無残にも粉々に砕け散ってしまったというのです。

この境界線は「ロッシュ限界」と呼ばれています。天体が自身の重力でまとまろうとする力よりも、母惑星(土星)が天体を引っ張って引き裂こうとする力(潮汐力)が上回る領域のことです。なぜ衛星の軌道が乱れたのか、その正確な原因はまだ謎ですが、他の衛星との重力的な相互作用が引き金になったのではないかと考えられています。

ロッシュ限界の内側で砕け散った無数の氷の破片が、土星の周りに散らばり、現在の美しい環を形成した。これが、壮麗な環の誕生の真相だと考えられています。しかし、この衝撃的な説を裏付けたのは、一機の伝説的な探査機の粘り強い調査でした。

第3章:名探偵カッシーニの遺産 – 塗り替えられた土星系の常識

土星の謎の多くを解き明かした立役者が、2004年から2017年までの13年間、土星を探査し続けた探査機「カッシーニ」です。その功績は、さながら難事件を解決する名探偵のようでした。

生命の海を持つ衛星「エンケラドゥス」

カッシーニ最大の発見の一つが、氷の衛星エンケラドゥスから、水蒸気や氷の粒子が間欠泉のように宇宙空間へ噴出している「プルーム」の発見です。これは、分厚い氷の下に広大な「内部海」が存在する何よりの証拠でした。

これまで生命探査といえば火星が主役でした。しかし、エンケラドゥスの発見は、私たちの目を太陽から遠く離れた、凍てついた「氷の衛星」へと向けさせました。さらに分析の結果、この海水には生命に必須のリンや多様な有機物が含まれていることも判明。生命は、必ずしも太陽光が燦々と降り注ぐ暖かい場所だけに存在するわけではないのかもしれない──。この発見は、宇宙における生命の常識を根底から揺さぶったのです。

もう一つの地球? 衛星「タイタン」

カッシーニが探査したもう一つの興味深い世界が、土星最大の衛星タイタンです。分厚い窒素の大気に覆われ、地表には液体メタンの川や湖、海が存在する、太陽系で唯一地球以外に表面に安定した液体を持つ天体です。その姿は、生命が誕生する前の原始の地球に似ているとも言われ、「もう一つの地球」として科学者たちの注目を集めています。エンケラドゥスとは全く異なる形で、タイタンもまた生命の可能性を秘めた、魅力的な研究対象なのです。

運命の最終章を告げる「環の雨」

ミッションの最終局面「グランドフィナーレ」で、カッシーニは土星本体と環の隙間に前人未到のダイブを敢行。そこで、環の氷の粒子が、土星の磁力線に沿って雨のように降り注いでいる「環の雨(リングレイン)」という現象を直接観測しました。この静かな雨は、しかし、あの美しい環に「終わりの時」が迫っていることを示す、運命のカウントダウンだったのです。

終章:消えゆく環と、私たちが夜空に見る奇跡

これまでの旅で、私たちは土星が46億年という壮大な時間をかけて現在の姿になったこと、そしてその象徴である環が、実はごく最近の出来事によって生まれた、はかない存在である可能性が高いことを知りました。

そう、土星の環は永遠ではないのです。

カッシーニが最後に観測した「環の雨」。そのデータから算出された土星に降り注ぐ氷の量は、実に30分でオリンピックプール1杯分に相当すると推定されています。このまま環の雨が降り続けば、早ければ1億年、長くとも数億年のうちには、土星の環は完全に消滅してしまうと予測されているのです。

46億年の歴史を持つ土星にとって、環をまとっている期間はほんの一瞬。恐竜が闊歩していた時代には、まだあの環は存在しなかったかもしれず、そして遠い未来には、環のない姿へと戻っていく。私たちは、太陽系の歴史の中でも極めてまれな、「環を持つ土星」が輝く奇跡的な時代に生きているのです。

この壮大な物語を、あなた自身の目で

この「いつか消えゆく環」の物語を、まさに私たちがリアルタイムで体感できる特別な機会が、すぐそこまで迫っています。知識として知るだけで終わらせず、ぜひあなた自身の目で夜空に輝く土星を探してみてください。

- 【Tips 1】まずは夜空で見つけてみよう

土星は肉眼でも見える明るい惑星です。そんな時は「Star Walk」や「SkySafari」といったスマートフォンの天体観測アプリが非常に役立ちます。スマホを空にかざすだけで、土星がどの方向に見えるのかを正確に教えてくれます。 - 【Tips 2】2025年は大注目!「環の見かけ上の消失」を見届けよう

まさしく今年、2025年、地球から見て土星の環がほぼ真横になり、見かけ上「消えて」しまう現象(リング・プレーン・クロッシング)が起こります。これは約15年に一度の特別なイベント。環がいかに薄い存在であるかを実感する絶好の機会です。ぜひこの歴史的な瞬間を見届けてみてください。 - 【Tips 3】望遠鏡で「環」を実感しよう

もし天体望遠鏡をお持ちなら、ぜひ土星に向けてみてください。数千円から手に入るような入門機(口径6cm程度が目安)でも、本体と分離した「環」の形は十分に確認でき、その感動は格別です。お近くの科学館や公開天文台の観望会に参加するのも素晴らしい体験になるでしょう。

よくある質問 (FAQ)

環が完全になくなったら、土星はどうなるの?

環がなくなっても、土星本体がなくなるわけではありません。木星のような「環がほとんどない巨大ガス惑星」の姿になります。遠い未来の知的生命体は、土星に美しい環があったことを、私たちの時代の記録でしか知ることができないかもしれません。

天王星や海王星の環とは何が違うの?

天王星や海王星の環は、土星の環とは主成分が異なり、氷ではなく炭素などを含む暗い塵でできています。そのため、非常に細く暗く、地上から見るのは困難です。土星の環が氷でできていることこそが、その若さと美しさの秘密なのです。

次にあなたが夜空を見上げるとき、そこに輝く土星は、もう単なる「環のある惑星」ではないはずです。私たちが当たり前のように見てきたその姿は、46億年の歴史から見れば、ほんの一瞬の幻影にすぎません。このはかなくも美しい光景を目撃できる幸運を、この記事を通して少しでも感じていただけたなら幸いです。