宇宙で一番「重い」星と「大きい」星。もし、この二つの王者が全くの別物だと聞いたら、あなたはどう思いますか?

正直に告白します。私が初めてこの事実を知った時、頭が軽く混乱しました。「重いものほど大きい」——この地上の当たり前が、宇宙では全く通用しないのです。それは、自分の持っていた「物差し」が、宇宙のスケールを測るにはあまりに小さすぎたのだと気づかされた瞬間でした。

この記事は、単なる宇宙の雑学紹介ではありません。あなたが無意識に持っている常識を一旦脇に置き、宇宙の真の姿を理解するための「新しい物差し」を手に入れるための招待状です。なぜそのような極端な姿になるのかという物理学の舞台裏から、天文学者たちがその姿をどう捉えてきたのかという観測の最前線まで、私と一緒に驚きと発見に満ちた物語を旅しましょう。

この旅を終える頃、あなたの宇宙観は、きっと根底から覆されているはずです。

1. 「重い」と「大きい」は違う?鍵は星の一生を記した地図と「密度」にあり

私たちの日常感覚を宇宙に持ち込むと、しばしば道に迷います。その最大の落とし穴が「重さと大きさの関係」です。この違いを理解することこそが、星々の多様でドラマティックな一生を解き明かす、最初の鍵となります。

この壮大な物語のキーワードは「密度」。

密度とは、物質がどれだけ凝縮されているかを示す値です。例えば、同じ1kgでも、高密度な鉄球は小さく、低密度な綿は大きくなります。このシンプルな法則が、宇宙スケールで恒星の運命を左右しているのです。

星の進化が「密度」を操る

この謎を解くため、天文学者が使う魔法の地図があります。それが「HR図(ヘルツシュプルング・ラッセル図)」。縦軸に明るさ、横軸に温度をとったこの図に星を配置すると、星がその一生のどのステージにいるのかが一目でわかります。

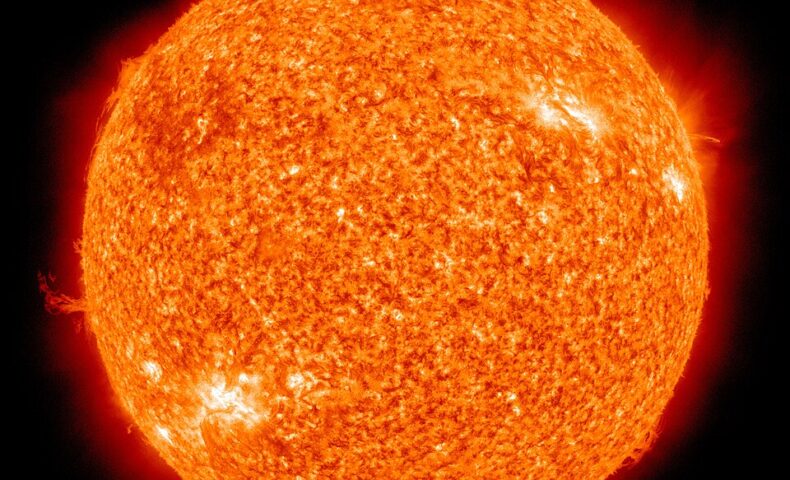

生まれたばかりの星は、図の中央を斜めに貫く「主系列」という帯の上で、中心の水素を燃やして安定した日々を過ごします。私たちの太陽も、この主系列にいる中年期の星です。しかし、中心の燃料を使い果たすと、星は壮年期から老年期へと向かい、この地図の上を大きく移動し始めます。これが、今回の主役である「大きい星」と、究極の「重い星」の姿へと繋がっていきます。

- 赤色超巨星 (Red Supergiant): 星の老年期の姿。HR図の「右上」、つまり「低温で明るい」領域に位置します。中心核が収縮する一方、外層は凄まじいエネルギーによって大きく膨張。太陽の数百倍以上の大きさを持ちながら、中身は驚くほどスカスカの超低密度状態になります。

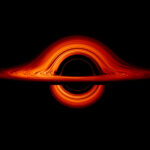

- 中性子星 (Neutron Star): 非常に重い星が一生の最期に起こす超新星爆発。その後に残される「芯」です。凄まじい重力によって原子すら潰され、都市ほどの大きさに、太陽以上の重さが詰め込まれた、まさに宇宙一高密度な天体です。

ここで重要なのは、星の「重さ(質量)」は一生の間にそこまで大きくは変わらないのに対し(恒星風で多少は失われます)、「大きさ(体積)」は進化段階によって数億倍、数兆倍にも変化する、という事実です。この極端なアンバランスこそが、星々の面白さの源泉なのです。

では、常識外れの「重さ」を持つ、ヘビー級のチャンピオンから見ていきましょう。

2. 【ヘビー級王者】物理法則の反逆児、太陽の200倍超の質量を持つ「R136a1」

「重さ」のチャンピオン、その名は「R136a1」。この星の存在は、天文学者たちに「ありえない」と思わせるほどの衝撃を与え、恒星がいかにして生まれるかという常識すら揺るがしました。私たちが慣れ親しんだ太陽が、いかに慎ましく、穏やかな存在であるかを痛感するはずです。

規格外のモンスター!R136a1の驚異的なプロフィール

R136a1は、地球から約16万5000光年離れた、銀河系の伴銀河「大マゼラン雲」にあります。その中でも特に星形成が活発なタランチュラ星雲の中心に位置する、星団「R136」の一員です。まずはその驚くべきスペックを、太陽と比較しながらご覧ください。

| 項目 | 太陽 | R136a1 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 質量 | 1 | 170〜230倍¹ | 最新の研究による推定値 |

| 分類 | G型主系列星 | ウォルフ・ライエ星 (WN5h) | 自身のガスを吹き飛ばす超高温の大質量星 |

| 場所 | (基準) | 大マゼラン雲 (約16万光年先) | |

| 明るさ | 1 | 数百万倍 | 人類が観測した恒星で最も明るい部類 |

| 表面温度 | 約6,000℃ | 約50,000℃以上 | 青白く輝くO型星を超える温度 |

| 寿命 | 約100億年 | わずか数百万年 | 凄まじい質量放出で一生を駆け抜ける |

なぜ存在する?物理法則の壁「エディントン限界」との戦い

実は、天文学者たちの間では長年、星が安定して存在できる質量には理論的な上限があると考えられてきました。それが「エディントン限界」です。

これは、星を内側へまとめようとする「重力」と、星が自ら放つ光の圧力(放射圧)が外側へ吹き飛ばそうとする「力」の綱引きです。星が重ければ重いほど重力は強くなりますが、それ以上に内部の核融合反応が激しくなり、光の圧力も爆発的に増大します。計算上、太陽の約150倍の質量を超えると、光の圧力が重力を上回り、星は自身のガスを吹き飛ばしてしまい、それ以上は成長できない——。これが、長年の「常識」でした。

重すぎるがゆえの壮絶な宿命「対不安定型超新星」

圧倒的な質量を持つ代償は、極端に短い寿命。燃費が桁違いに悪く、太陽が100億年という穏やかな一生を送るのに対し、R136a1はわずか数百万年でその一生を終えます。

その最期もまた、通常の星とは全く異なります。R136a1ほどの質量を持つ星は、「対不安定型超新星(Pair-instability Supernova)」という、宇宙でも極めて特殊で大規模な爆発を起こすと予測されています。

通常の超新星爆発がブラックホールや中性子星といった「燃えカス」を残すのに対し、この爆発は何も残さず、自らの全てを宇宙空間に撒き散らします。

この壮絶な死こそが、宇宙にとって重要な意味を持ちます。この爆発によって、炭素や酸素、鉄といった、宇宙初期には存在しなかった元素が大量に供給され、後の世代の星や惑星、そして私たちの材料となったのです。R136a1は、宇宙を物質的に豊かにする「破壊的創造者」と言えるでしょう。

3. 【ビッグサイズ王】太陽系が丸ごと消える “スカスカの巨人”「スティーブンソン2-18」

質量チャンピオンの次は、大きさのチャンピオンです。その星の名は「スティーブンソン2-18 (Stephenson 2-18)」。この星のスケール感は、想像を絶する、という言葉が陳腐に聞こえるほど規格外です。今でも私がこの星のことを考えると、自分の存在が揺らぐような、めまいにも似た感覚に襲われます。

太陽系が消えるほどの巨大さ

もし、このスティーブンソン2-18を私たちの太陽系の中心に置いたとしたら、どうなるでしょうか?

その表面は、水星、金星、地球、火星、木星の軌道を軽々と飲み込み、土星の軌道にまで達します。私たちが住む地球は、この星の内部深くで一瞬にして蒸発してしまうのです。

| 項目 | 太陽 | スティーブンソン2-18 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 半径 | 1 | 約2,150倍² | 推定値。大きな不確実性を含む |

| 分類 | G型主系列星 | 赤色超巨星 (M6) | 恒星の進化の最終段階に近い |

| 体積 | 1 | 約100億倍 | 太陽が100億個入る計算 |

| 表面温度 | 約6,000℃ | 約3,200℃ | 太陽の約半分で、赤く低温 |

| 質量 | 1 | 10〜20倍程度? | 大きさの割に質量はそれほどでもない |

なぜここまで大きくなれるのか?巨人の正体と物理法則

その結果、体積は太陽の100億倍にもなりますが、質量は太陽の数十倍程度。中身は信じられないほど希薄で、地球上の空気よりもずっとスカスカ。まるで「巨大で赤い、熱い真空」のような状態です。質量王者が筋肉質で高密度なヘビー級ボクサーなら、大きさ王者はどこまでも大きく広がった、巨大なスモッグのような存在。掴もうとしても掴みどころがなく、その境界線すら曖昧です。

【宇宙クイズ!】

もし太陽が直径1cmのビー玉だとしたら、宇宙最大の星スティーブンソン2-18の大きさはどれくらいでしょう?

- A. 高さ約20mのビル

- B. 高さ約200mの高層ビル

- C. 高さ約2kmの山

(答えはセクションの最後に!)

4. なぜ「宇宙一」の記録は更新され続けるのか?宇宙探偵たちの3つの壁

「宇宙一」の称号は、絶対的なものではありません。それは常に更新される可能性を秘めた、科学の挑戦の記録です。天文学者たちは、まるで宇宙探偵のように、限られた手がかりから真実を導き出そうとしますが、その前には常に「3つの大きな壁」が立ちはだかります。

第1の壁:「距離」- 宇宙の物差しは曖昧

天体の正確な大きさや明るさを知るには、まずその天体までの正確な距離が不可欠です。実際、過去に「最大の星」とされた星(例: UY Scuti)の記録が更新されたのも、Gaia衛星などによる距離測定の精度が向上したことが一因です。

第2の壁:「星間塵」- 宇宙の霧に行く手を阻まれる

星と私たちの間には、チリやガス(星間塵)が存在し、これが宇宙の霧のように星の光を邪魔します。特にスティーブンソン2-18のように、銀河円盤の奥深くに位置する星は、この影響を非常に強く受けます。

第3の壁:「モデル」- 完璧ではないシミュレーション

この3つの壁を打ち破り、宇宙の解像度を飛躍的に向上させているのが、「Gaia(ガイア)衛星」と「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)」です。この連携によって、昨日までの常識が次々と塗り替えられているのです。

【クイズの答え】: A. 高さ約20mのビル

太陽の半径約70万kmに対し、スティーブンソン2-18の半径は約15億km(約2150倍)。直径1cmのビー玉を2150倍すると直径21.5mとなり、7-8階建てのビルに相当します。

5. 結論:極端な星々が、私たちの「物差し」を宇宙に広げてくれる

- ヘビー級王者 R136a1: 物理法則の限界に挑み、短い寿命を猛烈に駆け抜け、自らの体を還すことで次の生命の礎となる「破壊的創造者」。

- ビッグサイズ王 スティーブンソン2-18: 進化の果てに、その境界すら曖昧なほど巨大に膨れ上がった「儚い巨人」。

次にあなたが夜空を見上げるとき、星々の静かな輝きの裏にある、こんなにも多様で極端な世界に、少しだけ思いを馳せてみてください。冬の夜空に赤く輝くオリオン座のベテルギウスも、スティーブンソン2-18と同じ「儚い巨人」の仲間です。

宇宙を知ることは、私たちのちっぽけさを知ることではありません。それは、私たちの思考を、常識を、そして可能性を、この広大な宇宙と同じスケールまで解き放つための、最も刺激的な冒険なのです。

おすすめ記事

- 角砂糖1個で数億トン!? 謎多き天体「中性子星」の正体と、あなたとの意外な繋がり

- 第2の太陽はいつ昇る? ベテルギウス超新星爆発のすべて

- 宇宙観が覆る!ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) が暴いた5つの衝撃

参考文献

- 1. Vink, J. S., et al. (2022). “The brightest stars in the Universe: A study of the R136 cluster”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 517(1), 845-862.

- 2. Humphreys, R. M., et al. (2020). “No, It’s Not the Largest Star in the Universe”. Research Notes of the AAS, 4(10), 174.

- 3. NASA. “Eddington Limit”. NASA’s Imagine the Universe!

ぜひコメントで教えてください!

今回の物語で、あなたが一番「え、そうなの!?」と驚いたのはどの部分でしたか?(例:太陽がビルになる、星が合体する、など)

また、「A vs B」の形で比べてほしい宇宙のテーマがあれば、ぜひ教えてください!皆さんの知的好奇心が、次の記事のテーマになるかもしれません!