「ふと感じる『デジャヴ』。説明のつかない、あまりに都合の良い『偶然の一致』。」

もしかしたらそれは、この世界の”バグ”や、運営者が仕込んだ”隠しイベント”なのかもしれません。そして、この問いはもはや単なるSFの領域を飛び越え、現代の物理学者や起業家たちによって大真面目に議論されるテーマとなりました。

「もし、今あなたが見ているこの世界が、誰かによって作られた精巧な仮想現実(シミュレーション)だとしたら?」

テスラCEOのイーロン・マスクが「私たちが“ベースリアリティ”(本物の現実)にいる可能性は、10億分の1だ」と語ったことはあまりにも有名です。

断っておきますが、この記事はシミュレーション仮説が科学的に証明されたと結論づけるものではありません。むしろ、証明不能とも言われるこの仮説を「思考のレンズ」として用い、私たちが住む宇宙の根源的な謎に迫る、壮大な知の冒険へご案内するものです。物理学の最前線と哲学の境界線を旅しながら、世界の“ソースコード”の痕跡を探してみましょう。

この記事を読み終える頃には、あなたの日常の風景が、昨日までとは少し違って見えるはずです。

哲学者が投下し、物理学者が唸った「思考の爆弾」

この奇想天外な仮説の火付け役は、物理学者ではなく、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロムでした。彼が2003年に発表した論文「シミュレーション議論」は、非常にシンプルかつ強力な三者択一の論理で構成されています。

ニック・ボストロムの3つの可能性(どれか1つは、ほぼ確実に真実である)

- 人類文明は滅亡する: 人類は、現実と区別がつかないシミュレーション(ポストヒューマン段階)を作る技術を手に入れる前に、絶滅してしまう。

- 人類は興味を失う: その技術を手に入れても、倫理的な理由や興味の欠如から、先祖のシミュレーションを実行しようとはしない。

- 私たちはシミュレーションの中にいる: 上記1と2が両方とも偽である場合、技術を手に入れた未来の知的生命体は、研究や娯楽のために無数のシミュレーションを実行するはず。その結果、存在する意識のほとんどは「シミュレーション内の住人」となるため、私たちがその一人である可能性が極めて高くなる。

要するに、「シミュレーションを作る技術が生まれ、かつ、それを使うことに興味がある」のであれば、本物の宇宙1つに対して、シミュレーション宇宙は無数に存在します。この場合、私たちがたまたま「唯一の根源的な現実」にいると考えるより、「無数にあるシミュレーション宇宙」のどれかにいると考える方が、統計的に圧倒的に自然だ、というわけです。

ボストロムの論理が「可能性の扉」を開いたとすれば、その扉の向こうを覗く鍵は、物理学の中に隠されています。

ソースコードの解読:物理法則に潜む5つの痕跡

もし私たちの世界が精巧なシミュレーションなら、そのプログラムの痕跡、つまり「仕様」のようなものが物理法則のどこかに隠されているはずです。これから挙げる5つの点は証明済みの事実ではありません。しかし、物理学者が頭を悩ませる宇宙の不可解な側面が、この仮説のレンズを通すことで、驚くほど見事に説明できてしまうのです。

痕跡1:宇宙の”解像度” ― プランク長で時空はピクセル化しているのか?

私たちの宇宙は、どこまでも滑らか(アナログ)ではなく、それ以上意味のある分割ができない最小単位(デジタル)が存在する可能性があります。まるで、スマートフォンの画面を限界まで拡大すると、色の点である「ピクセル」が見えてくるのと同じように。

物理学では、この根源的な長さを「プランク長」(約$1.6 \times 10^{-35}$m)と呼びます。これは理論上、現在の物理法則が適用できる限界の長さとされ、これより小さい領域では、一般相対性理論と量子力学が融合した未知の理論が必要になると考えられています。

【シミュレーション的解釈】: これは、世界を描画するための「解像度」が設定されている、と解釈できます。無限の描画には無限の計算資源が必要ですが、最小単位を決めればそれを節約できるからです。

痕跡2:量子”レンダリング” ― 現実とは観測時に計算されるものか?

もし時空がピクセルでできているなら、その描画(レンダリング)方法にも特徴があるかもしれません。量子力学の世界には、「観測するまで、そこには何も確定していない」という、常識に反するルールが存在します。例えば、電子の位置は、あなたが「見る」までは雲のように確率的に広がっているだけ。そして「見た」瞬間に、その場に一つの状態として「ポッ」と姿を現すのです。これは「観測問題」と呼ばれ、物理学の根幹を揺るがす大問題です。

【シミュレーション的解釈】: この振る舞いは、高性能なビデオゲームの技術にそっくりです。ゲームでは、プレイヤーが見ている範囲だけを高精細に描画し、見ていない部分は処理を簡略化します。宇宙も同様に、観測された瞬間にだけ辻褄が合うように「描画」しているとしたら? これは、計算量を節約する合理的な仕組みです。

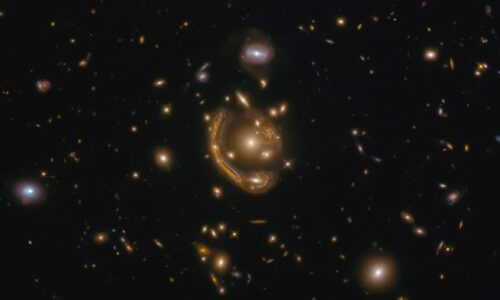

痕跡3:宇宙の”処理速度” ― なぜ光速という絶対的な上限があるのか?

ご存知の通り、この宇宙には「光の速さ(秒速約30万km)」という、絶対に超えられない速度の上限があります。なぜ、このような上限が存在するのでしょうか?

【シミュレーション的解釈】: これをコンピューターに例えるなら、「CPUの処理速度の限界」と考えることができます。どんなに高性能なコンピューターでも、情報を処理できる速度には限界があります。シミュレーション内の情報(=宇宙のあらゆる現象)が、基盤となるコンピューターの処理速度を超えられないのは当然です。物理学的には、この上限は我々の時空の構造そのものに内在する性質とされますが、「なぜそもそも、そのような構造なのか?」という根源的な問いに、シミュレーション仮説は一つの興味深い答えを与えてくれます。

痕跡4:宇宙の”ソースコード” ― なぜ世界は数学という言語で書かれているのか?

アインシュタインの有名な「$E=mc^2$」のように、この世界の根源的なルールは、驚くほどシンプルで美しい数式で表現できます。なぜ混沌として見える宇宙が、人間の理解できる数学という言語で、これほどまでにエレガントに記述できるのでしょうか?

【シミュレーション的解釈】: その答えは、「世界がもともと数学的なプログラムで書かれているから」だとすれば非常にスッキリします。驚くべきことに、超ひも理論を研究する物理学者ジェームズ・シルベスター・ゲイツは、素粒子の振る舞いを記述する数式の中に、ウェブブラウザなどで使われる「エラー訂正符号」と全く同じ構造を発見しました。これは単なる偶然なのでしょうか?

痕跡5:”パラメータ設定”の奇跡 ― なぜ宇宙は生命に都合が良いのか?

私たちの宇宙を成り立たせている重力の強さや電子の質量といった物理定数は、もしその値がほんの少しでもズレていたら、星は生まれず、生命も誕生しなかったことが分かっています。これを「ファイン・チューニング問題」と呼びます。

例えば、原子核をまとめる「強い核の力」がほんの数パーセント弱かったら、どうなっていたでしょう? 宇宙には水素しか存在できず、星も、私たちの体を作る炭素も生まれませんでした。逆に、もし少しでも強すぎたなら、宇宙の始まりであるビッグバン直後にすべての物質が重い元素へと変化してしまい、やはり恒星が輝くことはなかったでしょう。まるで、生命という名の花を咲かせるためだけに、誰かが奇跡的なバランスでダイヤルを合わせたかのようです。

【シミュレーション的解釈】: これは、シミュレーターが意図した結果(=生命の誕生)が起こるように、様々な「パラメータ」を注意深く設定した結果と考えられます。しかし、この問題には「マルチバース(多宇宙)理論」という強力な科学的対立仮説も存在します。

バグを探せ!仮説を検証しようとする科学の最前線

この仮説は、単なる思考実験に留まりません。一部の物理学者は、これを「実験」で検証できないかと本気で考えています。もし世界がシミュレーションなら、どこかに“バグ”や“処理の粗”が見つかるはずだ、という発想です。

- 宇宙線のエネルギー上限を調べる: もし宇宙空間が格子状なら、超高エネルギーの宇宙線はある上限を超えられない可能性があります。観測データに不自然な“壁”が見つかれば、それは格子の存在証拠かもしれません。

- 物理定数の時間変化を探す: 何十億光年も彼方の銀河から届く光を分析し、物理法則が過去と現在で寸分違わぬかを精密に測定する研究が進められています。もし定数が“アップデート”されている痕跡が見つかれば、大発見となります。

懐疑論者の視点:「神のゲーム」への科学的反論

これだけの状況証拠が揃うと、まるで真実であるかのように思えてきます。しかし、科学は懐疑主義を原動力とします。この魅力的な仮説には、物理学者たちから厳しい指摘もなされています。

反論1:計算資源が物理的に足りなすぎる

最も強力な反論の一つが、「宇宙全体をシミュレートするなんて、物理的に不可能だ」というものです。宇宙に存在する膨大な数の原子の量子状態をシミュレートするには、宇宙そのものより巨大なコンピューターが必要になり、明らかな矛盾です。ただし、物理学者セス・ロイドのように「宇宙そのものが一種の量子コンピュータである」と考えることで、この問題を回避しようとする見方もあります。

反論2:それは科学ではなく哲学だ(反証不可能性)

科学理論であるための重要な条件は、「反証可能であること」です。しかし、この仮説は、どんな結果が出ても正当化できてしまうため、この条件を満たしていないと批判されます。もし“バグ”が見つかれば証拠となり、見つからなければ「シミュレーターが優秀なだけだ」と言えてしまうからです。

確かに、この指摘は科学の根幹に関わる重要なものです。しかし、私たちが星空の先に神話を描いてきたように、証明できないからこそ生まれる知的なロマンがあり、科学と哲学の境界領域を探求すること自体に、人間の知性を豊かにする価値があるのだと、私は考えています。

結論:我々の現実は、最高の思考ツールとなる

哲学的な論理、物理学に潜む痕跡、科学的な検証の試み、そして厳しい反論。私たちは、この壮大な問いを巡る思考の旅をしてきました。結局のところ、私たちがシミュレーションの中にいるかどうかは、誰にも分かりません。

私自身、この記事を書きながら夜空を見上げ、「あの星々の光は、シミュレーターが膨大な計算の末に私の網膜へ届けたデータなのだろうか?」と思いを馳せることがあります。そう考えると、何の変哲もない日常の風景が、途端に壮大な謎を秘めたフロンティアに変わるのです。

私がこの仮説に強く惹かれる理由は、その真偽そのものにあるのではありません。この仮説の最大の価値は、私たちの世界の見方を根底から揺るがぶり、知的好奇心を最大化してくれる「最高の思考ツール」である点にあります。

- 物理学の探求は、この世界の“ソースコード”を解読する壮大なリバースエンジニアリングかもしれない。

- 人生の目的は、様々な経験を積んで未知のデータを集め、このシミュレーション自体を豊かにすることかもしれない。

- 日常の些細な偶然やデジャヴは、隠された「イベント」やシステムの些細な“バグ”かもしれない。

証明できないからこそ、そこには無限の思索の可能性があります。

この思考ツールを日常で使いこなすヒント

では、この視点をどう活かせば、あなたの日常はもっと面白くなるでしょうか?

- 日常の「なぜ?」を深掘りする:虹の色はなぜ7色に見えるのか?それらを「世界の仕様」と捉え、ソースコードを探るように調べてみると、物理法則の美しさに気づくはずです。

- 最新のAIニュースに注目する:日々進化する生成AIやVR技術のニュースを、「シミュレーター側の技術発展」と重ねてみてください。私たちの世界を構築する技術の片鱗が見えてくるかもしれません。

この記事が、あなたの知的な冒険の始まりとなることを願っています。明日、空を見上げた時、そこに浮かぶ雲が「リアルタイムで描画されたデータ」に見えたなら、あなたの旅は、もう始まっているのです。

参考文献・さらに探求したいあなたへ

- 書籍: ニック・ボストロム著『スーパーインテリジェンス』、マックス・テグマーク著『数学的な宇宙』

- 論文: Nick Bostrom, “Are You Living in a Computer Simulation?”, Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53, No. 211, pp. 243-255.

- ドキュメンタリー: PBS Space Time (YouTubeチャンネル)

最後に、あなたに一つだけ質問です。

もしあなたが、私たちの世界がシミュレーションである『証拠』を一つだけ探せるとしたら、何を探しますか?

ぜひコメントであなたのユニークなアイデアを教えてください!