序章:夜空からの手紙、あなたはどう読み解きますか?

ふと夜空を見上げたとき、すーっと尾を引くように現れる神秘的な光「彗星」。そして、夏の夜空をキャンバスに、無数の光の筋が降り注ぐ「流星群」。

この二つの天体ショーが、実は壮大な宇宙の物語で結ばれた「親子」のような関係だと知ったら、あなたの夜空を見る目はどう変わるでしょうか? その差出人は、46億年前の太陽系。そして宛先は、今を生きる私たちなのです。

夜空を旅する彗星が、自らの軌道上に「置き土産」として残した星屑のカケラ。それが時を経て地球と出会い、私たちの目の前で流れ星として燃え尽きる。この記事は、そんな彗星と流星群の知られざる関係を解き明かし、その壮大な宇宙からの手紙を、あなた自身の目で読み解くための、最高のガイドブックです。

この記事を読み終えたとき、あなたは…

- 彗星と流星群の感動的な関係性を、一つの壮大な物語として深く理解できます。

- 次の流星群を120%楽しむための完璧な知識と、心を震わせる準備が整います。

- スマホ一つで、感動の夜空を写真に記録する具体的な方法が身につきます。

- 足元にある地球と、頭上に広がる宇宙が、一つの物語で繋がっていることを実感し、夜空がもっと愛おしい存在に感じられるでしょう。

それでは、まずは「親」である彗星の正体から、その46億年の記憶を巡る壮大な物語を紐解いていきましょう。

第1章:彗星の正体 – 太陽系を旅する「時空を超えたタイムカプセル」

彗星は、古くから「ほうき星」と呼ばれ、時に人々に畏怖の念を抱かせてきました。その正体は、天文学者の間で「汚れた雪玉(Dirty Snowball)」と呼ばれています。

初めてこの言葉を聞いたとき、私は少しだけがっかりしました。夜空を彩るあれほど美しい天体が「汚れた雪玉」だなんて、と。しかし、探求を深めるうちに気づいたのです。この「汚れ」こそが、私たち生命の材料を運んできたかもしれない、宝物なのだと。

彗星の本体である「核」は、水や二酸化炭素の氷と、砂や岩石、そして有機物などの塵(ちり)が混ざり合ってできた、直径数kmから数十kmほどの塊。太陽系が約46億年前に誕生した当時の物質を凍結保存した、まさに「時空を超えるタイムカプセル」なのです。

彗星の故郷:太陽系最果てのフロンティア

では、このタイムカプセルはどこからやってくるのでしょうか?その故郷は、私たちが知る惑星の世界のはるか彼方、太陽系の最果てにあると考えられています。

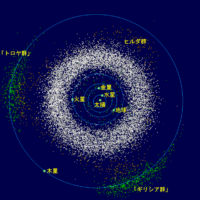

- オールトの雲: 太陽を半径1光年(約10兆km!)にもわたって球殻状に取り巻いていると想像されている、無数の氷の天体の巣。ここからやってくる彗星は、近くを通りかかった恒星の重力などに軌道を乱され、何万年、何百万年という悠久の時をかけて太陽へ向かう旅を始めます。半径1光年という距離は、太陽から最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリまでの距離(約4.2光年)の4分の1近くにも達する、想像を絶する広がりです。

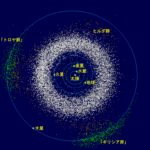

- エッジワース・カイパーベルト: 海王星の軌道の外側にドーナツ状に広がる領域。ここを起源とする彗星は、比較的短い周期(数十年~数百年)で太陽の周りを巡る、太陽系の馴染み深い訪問者です。有名なハレー彗星もここが故郷だと考えられています。

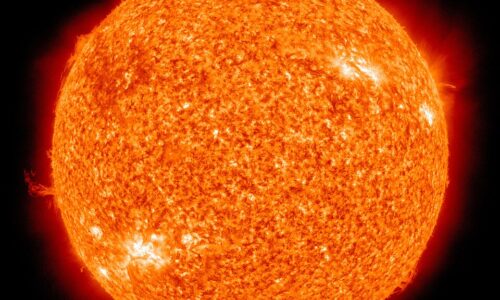

太陽が起こす魔法:コマと2種類の尾

太陽に近づくと、その熱で核の氷が液体になるのではなく、一気に気化(昇華)します。放出されたガスや塵が核の周りをぼんやりと覆い、「コマ」と呼ばれる大気層を形成。さらに太陽に近づくと、太陽風と太陽光の圧力によって、コマの物質が吹き流され、長く美しい「尾」をなびかせるのです。

- イオンの尾(ガスの尾): ガスがイオン化し、高速の太陽風に流されて太陽の反対側へまっすぐ伸びます。青白く、シャープな印象で、太陽風の「吹き流し」のように宇宙空間の磁力線に沿ってなびきます。

- ダストの尾(塵の尾): 比較的重い塵の粒子が、太陽光の圧力(光圧)でゆっくりと押し流され、彗星自身の公転軌道に沿うように緩やかにカーブして伸びます。白っぽく、ぼんやりとした印象を与えます。そして、この置き土産こそが、次の章で解き明かす、地球で起こる壮大な天体ショーの『種』となるのです。

【コラム】歴史と探査が明かす彗星の素顔

彗星は、時に歴史を動かすほどのインパクトを人々に与えてきました。有名なハレー彗星(周期約76年)の回帰予測は、ニュートン力学の正しさを証明しました。近年では1997年のヘール・ボップ彗星が壮麗な姿で人々を魅了。さらに、NASAのスターダスト計画やESA(欧州宇宙機関)の探査機ロゼッタは、彗星の塵からアミノ酸を発見するなど、生命の起源を探る上で歴史的な成果を挙げています。

第2章:流星群の仕組み – 彗星が残した「星屑の川」を渡る地球の旅

第1章では彗星という「親」の壮大な旅路を見てきました。本章では、その旅が残した置き土産、つまり「子」である流星群が生まれる仕組みを解き明かします。

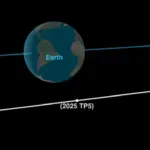

流星群が毎年決まった時期に現れるのはなぜか?その答えは、地球と、彗星が自らの軌道に残した「ダストトレイル(塵の道)」との、天文学的な正確さで繰り返される待ち合わせにあります。

- 彗星が「種」をまく: 彗星は太陽に近づくたびに、ダストの尾から大量の塵を自らの軌道上に放出します。これが宇宙空間に漂う、目に見えない「星屑の川」となります。

- 地球が「川」を渡る: 地球は太陽の周りを一年かけて公転しています。その通り道が、特定の彗星が作った「星屑の川」と毎年決まった場所で交差します。

- 流星群の発生: 地球がその川に突入する際、川に残っていた無数の塵が秒速数十kmという猛スピードで地球の大気に激突。その衝撃で超高温になり、光り輝きます。この閃光こそが「流れ星」の正体です。

この奇跡的な宇宙の巡り合わせを、知識として知るだけで終わらせるのはあまりにもったいない。さあ第3章では、この感動をあなた自身が体験するための、完璧な準備を始めましょう。

主な流星群とその「親」である母天体

| 流星群の名前 | 時期 | 母天体(親) |

|---|---|---|

| しぶんぎ座流星群 | 1月上旬 | 小惑星 2003 EH1 |

| ペルセウス座流星群 | 8月中旬 | スイフト・タットル彗星 |

| ふたご座流星群 | 12月中旬 | 小惑星ファエトン |

| オリオン座流星群 | 10月下旬 | ハレー彗星 |

| しし座流星群 | 11月中旬 | テンペル・タットル彗星 |

【なぜ?】母天体が「小惑星」の流星群

上の表を見ると、ふたご座流星群などの母天体が「小惑星」となっています。「彗星が親ではないの?」と不思議に思いませんか? 実は、これらの小惑星は、かつては彗星として活動していたものの、太陽に何度も近づくうちに氷などの成分がほとんど枯渇してしまった「枯渇彗星核」だと考えられています。つまり、活動を終えた親の姿なのです。特にふたご座流星群の母天体ファエトンは、今でも太陽に近づくとわずかに塵を放出することが観測されており、彗星と小惑星の境界線上にいる興味深い天体です。

なぜ「当たり年」があるの? – 流星群の大出現の秘密

しし座流星群などが数十年周期で「流星雨」と呼ばれるほどの大出現を見せることがあります。これは、ダストトレイルの中にも、母天体が通過した直後の特に塵が濃い部分(ダスト・チューブ)が存在するためです。地球がこの「濃い部分」に突入する年が「当たり年」となり、時に1時間に数千個もの流星が見られる、壮大な天体ショーが繰り広げられるのです。

第3章:観測ガイド – 最高の夜をデザインする

彗星からの贈り物の仕組みを理解した今、あなたもその奇跡をその目で捉えたくなったはずです。さあ、ここからは初心者でも感動体験ができるための「観測完全ガイド」をお届けします。

STEP1:計画 – 最高の星空に出会うために

いつ見る? – 年間三大流星群を狙い撃ち!

まずは、流れ星が多く見やすい「年間三大流星群」を狙うのが王道です。

| 流星群の名前 | 時期 | 特徴と観測のコツ |

|---|---|---|

| しぶんぎ座流星群 | 1月上旬 | 活動のピークが数時間と極めて短い。出現が多そうな「極大時刻」をピンポイントで狙いたい。防寒は万全に。 |

| ペルセウス座流星群 | 8月中旬 | 明るく、流れたあとに「痕(こん)」と呼ばれる光の跡が残る流星が多いのが特徴。夏休みシーズンで観測しやすい。 |

| ふたご座流星群 | 12月中旬 | 比較的早い時間帯から出現し、一晩中コンスタントに流れるため観測チャンスが多い。「裏切らない流星群」とも呼ばれる。 |

【最重要】夜空の演出家、月明かりをチェック!

最高の観測条件は「新月」の前後です。満月は夜空の最大の照明。その光で暗い流れ星はかき消されてしまいます。観測日の月齢を必ずチェックしましょう。

【2026年 観測チャンス予報】

来る2026年8月13日のペルセウス座流星群は、極大日が新月と重なるため、数年に一度の絶好の観測条件となることが予想されています!今からカレンダーに印をつけておきましょう。(※最新の予報は国立天文台などの公式サイトでご確認ください)

どこで見る? – 最高の暗闇を探す冒険

街の光は、星空の最大の敵です。できるだけ街灯が少なく、空が広く見渡せる場所を探しましょう。「光害(ひかりがい)マップ」で検索すれば、お住まいの地域周辺の空の暗さを地図上で確認できます。より暗い場所を探す、現代の冒険の地図です。

何を意識する? – 「放射点」を知れば宇宙の奥行きが見える!

流星群の流れ星は、夜空のある一点から放射状に飛び出すように見えます。この中心点を「放射点」と呼びます。ペルセウス座流星群ならペルセウス座の方向から流れてきます。ただし、放射点だけを見る必要はありません。 むしろ放射点から少し離れた場所の方が、流れる距離が長く見え、よりダイナミックな流れ星を楽しめます。空全体を広く見渡すのがコツです。

STEP2:準備 – 体験の質はここで決まる

- 【必須アイテム】

- レジャーシートやリクライニングチェア: 地面に寝転がって空全体を見るのが、最も快適で理想的なスタイルです。

- 防寒着: 夏の夜でも想像以上に体は冷えます。たった一枚の上着やブランケットが、体験の質を天国にも地獄にも変えます。

- 虫よけスプレー: 特に夏場の快適な観測には必須です。

- 【あると便利なグッズ】

- 温かい飲み物: 魔法瓶に入れて持っていくと、心も体も温まり、リラックスできます。

- 赤いライト: 暗闇に慣れた目を守るための工夫です。白い光は瞳孔を閉じさせてしまうため、懐中電灯に赤いセロハンを貼るだけで目に優しいライトが作れます。

【運営者の観測メモ:初心者がやりがちな失敗談】

こんにちは、この記事を書いている運営者です。私も初心者の頃、大失敗をしたことがあります。それは8月のペルセウス座流星群。昼間は暑かったので半袖で行ったのですが、夜中に標高の少し高い公園で寝転がっていたら、体の芯から冷えて寒さで震えが止まらなくなりました。流れ星どころではなくなり、15分で退散…。「夏でも夜は冷える」、この教訓は絶対に忘れないでください。

STEP3:観測 – 感動を最大化する3つの心得

- 目を暗闇に「育てる」(最重要!): 暗い場所に到着してから、目が完全に暗闇に順応するまで最低15分はかかります。この間は絶対にスマホを見ないこと。スマホを見たい気持ちをぐっとこらえて、星がじわじわと増えてくるのを体験する、あの静かな15分間が私は大好きです。宇宙と自分の感覚が繋がっていくような、瞑想にも似た時間です。この15分が、見える星の数を劇的に変えます。

- 空全体をぼんやりと眺める: 流れ星はどこに現れるかわかりません。「見つけよう」と意気込むのではなく、楽な姿勢で、視野を広く持って空全体をぼんやりと眺めるのが一番です。

- 根気よく、気長に待つ: 数分間流れないこともあれば、立て続けに流れることもあります。美しい瞬間は、リラックスして待つ人に訪れます。流れ星を「待つ」時間そのものを楽しんでみてください。

【挑戦編】スマホで感動を記録する簡単4ステップ

最近のスマートフォンは驚くほど高性能です。三脚でスマホを固定し、カメラアプリのマニュアル(プロ)モードで以下の設定を試してみてください。iPhoneならナイトモード、Androidなら夜景モードやプロモードが便利です。

- STEP1:ピントを合わせる: 無限遠(∞マーク)に手動で合わせます。遠くの山の稜線や、一番明るい星で合わせると確実です。

- STEP2:ISO感度を設定する: 1600〜6400の範囲で、ノイズが出すぎない値を探ります。まずは3200から試してみましょう。

- STEP3:シャッタースピードを決める: 15秒〜30秒に設定します。これより長いと、星が線のようになってしまいます。

- STEP4:タイマーで撮影する: セルフタイマーを2秒以上に設定します。シャッターを押すときのブレを防ぐためです。

これはあくまでスタート地点。あなたのスマホの性能に合わせて、色々試すこと自体を楽しんでください。流れ星の撮影は運の要素も大きいですが、満天の星が綺麗に撮れたなら、それだけで大成功です。

終章:夜空を見上げ、46億年の物語を自分ごとに

彗星という親と、それが残した流星群という子。この壮大な天体ショーの物語を知った今、夜空を見上げるあなたの視点は、きっと以前とは変わっているはずです。

はるか昔、地球に衝突した無数の彗星が、生命の「種」を運んできたのかもしれない——。

もしそうだとすれば、私たちの体の一部は、かつて夜空を旅した彗星のかけらなのかもしれません。そう考えると、流れ星に願いをかけるという行為は、私たちの遠い故郷への挨拶のように思えませんか?

流れ星とは、宇宙が私たち一人ひとりに「君もこの壮大な物語の一部だよ」と瞬きで教えてくれる、ささやかな合図なのかもしれません。46億年の時を超えた、あなた個人へのメッセージなのです。

この記事が、あなたの宇宙への扉を開くきっかけとなれば幸いです。さあ、次の流星群の夜は、あなたも宇宙の壮大な物語を感じてみてください。星空の下で流れ星を見つめた後、あなたの心に何が残るのか。その答えは、あなた自身の目で確かめてみてください。

流星群 よくある質問(Q&A)

Q. 流れ星と人工衛星の見分け方は?

A. 流れ星は「シュッ」と一瞬(1秒未満)で消えますが、人工衛星は飛行機のように「すーっ」と数分かけてゆっくり一定の速度で空を横切っていきます。点滅していれば、それは飛行機です。

Q. 都会でも見えますか?

A. 明るい流れ星は都会でも見えますが、見える数は圧倒的に少なくなります。少しでも空が広く、暗い場所(大きな公園など)へ行くだけでも見え方は大きく変わります。

Q. 双眼鏡はあったほうがいいですか?

A. 流れ星はいつどこに現れるかわからないため、視野が狭まる双眼鏡は観測に不向きです。肉眼で空全体を眺めるのが一番です。

Q. 流れ星にお願い事を3回唱えると叶うって本当?

A. 流れ星が光る時間は1秒にも満たないため、3回唱えるのは至難の業です。しかし、「それだけ強く、瞬時に思い出せる願い事なら、きっと叶う力を持っている」という、先人の素敵なメッセージなのかもしれませんね。

【あなたの観測体験を教えてください!】

観測に挑戦したら、ぜひ「#宇宙論ブログ観測部」のハッシュタグで、あなたの撮った写真や感想をSNSでシェアしてください!素敵な投稿は、当ブログでも紹介させていただくかもしれません。皆で感動を共有しましょう!

この記事について、または観測でわからないことがあれば、下のコメント欄で気軽に質問してくださいね!

参考文献・情報源

- 国立天文台 (NAOJ)

- NASA (アメリカ航空宇宙局)

- ESA (欧州宇宙機関)