夜空を見上げるたび、私はいつも「なぜ宇宙はこれほど美しいのか?」という根源的な問いに立ち返ります。その果てしない奥行きと、星々の静かな輝きが持つ、抗いがたいほどの魅力。その正体は何なのでしょうか。

本記事は、単なる美しい天体カタログではありません。ハッブル宇宙望遠鏡などが捉えた「息をのむ絶景」を入り口に、その色彩や形が、実は普遍的な物理法則によって必然的に生み出された「芸術」であることを解き明かす、知的な宇宙旅行です。

この旅路は、私自身が宇宙の仕組みを知るたびに感じてきた、あの鳥肌が立つような感動を追体験するものでもあります。この旅を終える頃、あなたもきっと夜空の向こうにある壮大な物語を深く理解し、星々の輝きが私たち自身の存在にまで繋がっていることを実感するでしょう。

Section 1: 色彩の饗宴 – 元素が奏でる宇宙のハーモニー

宇宙で最も色鮮やかな天体、「星雲」。それは星々の間に漂う極低温のガスや塵が集まった巨大な雲です。しかし、その色彩は画家の気まぐれな筆致ではありません。そこに存在する元素の種類と状態が、光を通じて自らを物語る「科学的な発色」なのです。

Case Study 1:燃えるような赤の正体 – オリオン大星雲

冬の夜空でひときわ目立つオリオン座。その小三つ星の中心付近に、約1,300光年彼方にある「オリオン大星雲」がぼんやりと輝きます。今見ているその光は、日本の鎌倉時代に放たれたもの。私たちは時を超えて、星の誕生現場を目の当たりにしているのです。

写真で見ると、まるで燃え上がる炎のような鮮烈な赤色が印象的です。この赤色の正体は、星雲の中心部にある「トラペジウム」と呼ばれる生まれたばかりの若く高温な星々が放つ強力な紫外線によって熱せられた、宇宙で最も豊富な元素、水素ガスが放つ特定の光です。

物理学ではこれを「Hα(エイチアルファ)線」と呼びます。私自身、初めてこのHα線の意味を知ったとき、ただの赤い雲が、まるで生まれたばかりの星々の「産声のこだま」のように感じられ、夜空の下で鳥肌が立ったのを覚えています。この赤い輝きこそ、まさに新しい星が活発に生まれている「星のゆりかご」であることの、何より雄弁な証なのです。

Case Study 2:幽玄な青の秘密 – プレアデス星団(すばる)

同じく冬の夜空を彩る「プレアデス星団(すばる)」は、数十万年前に生まれた若く青い星々の集団です。写真では、星々の周りに幽玄な青いガスが漂っているのがわかります。

これは星々自身の色ではなく、星々の光が、偶然通りかかった塵の雲に反射・散乱されて見える「反射星雲」です。この青さは、地球の空が青いのと同じ「レイリー散乱」という物理現象。青い光は赤い光より散乱されやすいため、星々の周りに青いベールがかかっているように見えるのです。

Case Study 3:死してなお輝く – リング星雲

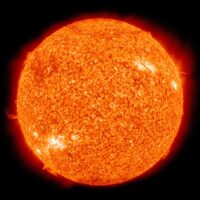

太陽ほどの質量の星は、一生の最期に外層ガスを宇宙へ放出し、中心には超高密度の「白色矮星」という核が残ります。この核が放つ紫外線が、自らが放出したガスを照らし出すことで輝くのが「惑星状星雲」です。

こと座の「リング星雲」はその代表格。リングの青緑色は酸素原子、外側の赤い部分は窒素や水素原子からの光です。星の「死」が、自身を構成していた元素を美しい色彩の遺言として宇宙に残すのです。このリングも数万年後には拡散し、やがて星間空間に溶けて消えていきます。もし星の最期に、あなた自身の“遺言”を色で残せるとしたら、どんな色の光を放ちたいですか?

【深掘り解説】宇宙写真の「色」は、真実を翻訳した色

ここで一つ、重要な事実をお伝えします。ハッブル宇宙望遠鏡などが撮影した画像の多くは、必ずしも人間の目で見たままの色ではありません。科学者は、特定の元素が放つ目に見えない光(波長)だけを捉え、それぞれに赤・緑・青などの色を割り当てる「偽色(ぎしょく)/ False Color」という手法を多用します。これは、天体の物理状態や元素分布を科学的に分かりやすく可視化するための処理です。それは「嘘の色」ではなく、目に見えない科学的な真実を教えてくれる「翻訳された色」なのです。

こうして生まれた色彩という“絵の具”は、次に『重力』という名の“偉大な筆”によって、銀河という壮大なキャンバスの上に、美しい構造として描き出されていきます。

Section 2: 構造の芸術 – 重力が描く銀河のシンフォニー

星雲という絵の具の色を知った私たちは、次にそれらを用いて描かれた巨大な構造物、「銀河」に目を向けます。数千億の星々をまとめ上げ、優美な渦や密集した球体といった形を創り出す指揮者、それは宇宙の根源的な力、「重力」です。

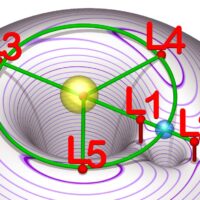

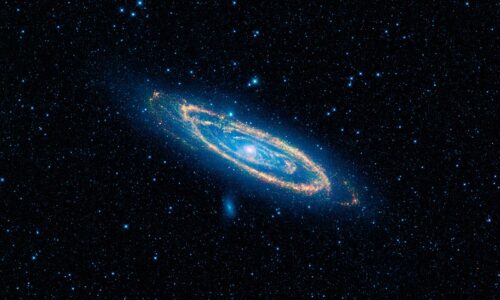

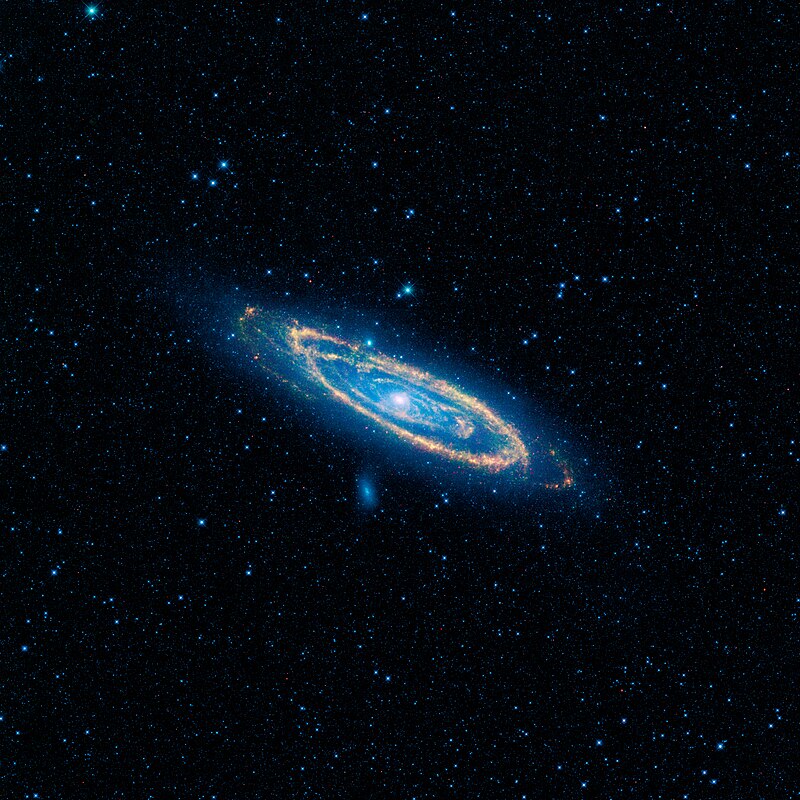

Case Study 1:宇宙一優美な渦 – アンドロメダ銀河

約250万光年彼方にある「アンドロメダ銀河」は、私たちの天の川銀河のお隣さんです。その見事な渦巻腕は、ただ星々が公転しているだけではすぐに巻き付いて消えてしまいます。この形を維持する謎を説明するのが「密度波理論」です。これは渦巻腕を高速道路の”自然渋滞”のようなものだと考える理論。個々の星(車)は渋滞(腕)を通り抜けていきますが、渋滞そのものはゆっくりと動いています。この密度の高い波をガスが通過する際に圧縮され、次々と新しい星が生まれるため、渦巻腕は青く若々しい星々によって、常に明るく輝き続けるのです。

Case Study 2:星の宝石箱と天文学の実験室 – 球状星団 M13

銀河の優美な渦とは対照的に、数十万個もの星が重力でボールのように固く密集した天体が「球状星団」です。ヘルクレス座の「M13」は、100億年以上の時を生き延びてきた「銀河の化石」とも呼ばれる古い星々の集団です。

しかし、球状星団の価値は、その古さと美しさだけではありません。ここに含まれる星々は、ほぼ同じ時期に、同じ化学組成のガスから生まれています。そのため、星の進化に影響を与える変数が「質量」だけになるのです。これは、星が質量によってどう進化し、どう最期を迎えるかという理論モデルを検証するための、宇宙に存在する完璧な「天然の実験室」なのです。天文学者はM13のような球状星団を観測することで、自分たちの理論が正しいかをテストしています。

Case Study 3:衝突が生んだ奇跡 – アンテナ銀河

宇宙では、数億年という時間をかけて銀河同士が衝突し、合体することも起きます。「アンテナ銀河」はそのダイナミックな現場です。星と星の間は広大なため、星同士がぶつかることはまずありません。しかし、銀河に含まれる大量のガスは激しく衝突・圧縮され、爆発的に新しい星が生まれる「スターバースト」現象を引き起こします。破壊的な出来事が、新たな星の誕生という創造的な活動を生み出すのです。

しかし、この壮大な銀河都市も、そこに住まう無数の星々の「死」なくしては、次の世代の材料を生み出すことはできません。次章では、宇宙で最も劇的な創造行為である、星の終焉を見ていきましょう。

Section 3: 終焉の閃光 – 星の「死」は、生命の「起源」である

銀河という星々の巨大都市の成り立ちを見てきました。しかし、その市民である星一つひとつの「死」こそが、次の世代の星々、ひいては私たちの身体を作る材料を宇宙に還す、最も重要な創造行為なのです。

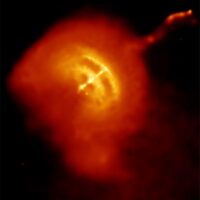

太陽よりずっと重い星は、一生の最後に「超新星爆発」という壮絶な大爆発を起こします。一瞬で銀河丸ごと一個分に匹敵する光を放ち、その跡には宇宙で最も儚く、そして複雑で美しい「超新星残骸」が描き出されます。

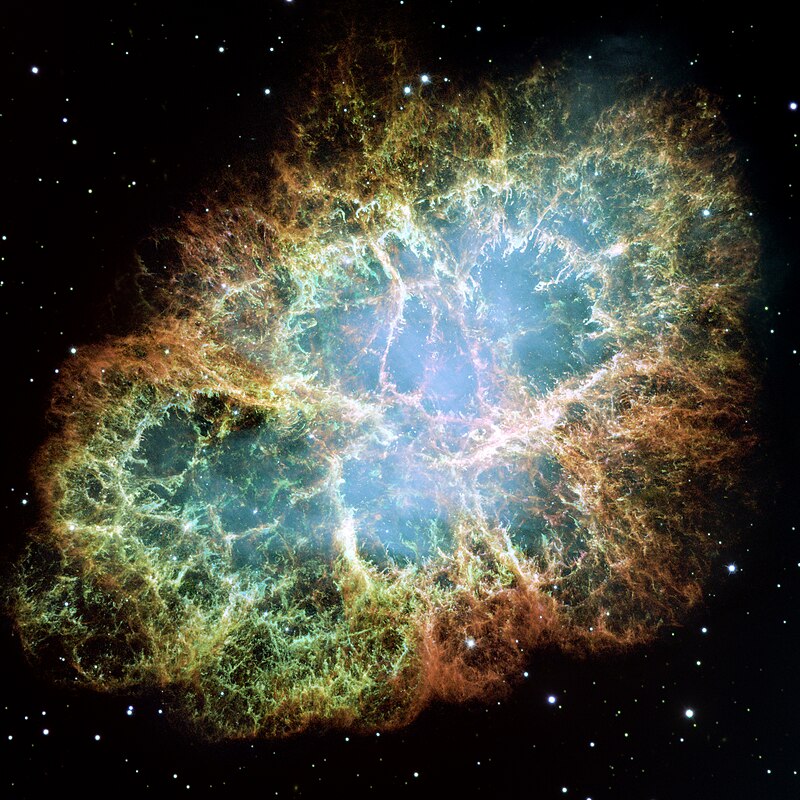

Case Study 1:歴史が目撃した爆発の痕跡 – かに星雲

おうし座の「かに星雲」は、西暦1054年に出現した超新星の残骸です。日本の藤原定家が記した『明月記』にも「昼間でも客星(新しい星)が見えた」と記録が残っています。

その中心には、爆発した星の芯が直径20kmほどに超高密度に圧縮された「中性子星(パルサー)」が残されています。このパルサーは1秒間に約30回という超高速で回転し、強力なエネルギーを放出することで、1000年経った今もなお、自らの残骸を内側から照らし輝かせているのです。

Case Study 2:天空に広がるレースカーテン – ヴェール星雲

数万年前に起きた超新星爆発の衝撃波が、今も秒速数百kmで周囲のガスを圧縮し、加熱することで輝いているのが「ヴェール星雲」です。その広がりは夜空で満月36個分以上にも及び、薄く繊細なレースのカーテンのように見えます。これは星の死が描き出した、壮大で儚い宇宙のアートです。

私たちは文字通り「星のかけら(スターダスト)」

超新星爆発は、ただ美しい残骸を残すだけではありません。これこそが、私たち生命の起源に直結する、宇宙で最も重要なイベントなのです。

宇宙の始まりであるビッグバンでは、水素やヘリウムといった軽い元素しか作られませんでした。では、私たちの骨を作るカルシウム、呼吸に必要な酸素、そして血液中で酸素を運ぶ鉄といった重い元素はどこで生まれたのでしょうか?

答えは、すべて星の内部です。星は核融合反応で新たな重い元素を生成し、超新星爆発がその元素たちを宇宙空間にばらまきました。その「星のかけら」が再び集まって次の世代の星や惑星を作り、地球と生命の材料となったのです。

天文学者カール・セーガンは、この科学的事実を「私たちは星くずでできている(We are made of star-stuff)」という詩的な言葉で表現しました。初めてこの事実を学んだ日、私は自分の掌をじっと見つめました。この手の中にある炭素原子が、かつてどこかの巨大な星の燃え盛る中心で生まれ、壮絶な爆発を経て永い時を宇宙で旅してきた…。そう思うと、自分という存在が、壮大な宇宙の物語の、正統な続編であることに気づかされ、身震いしたことを思い出します。

Section 4: 行動への誘い – この感動を「体験」に変える方法

星の死が私たち生命の材料を生み出した…。この壮大な繋がりを実感した今、その物語の片鱗を写真や文字ではなく、あなた自身の網膜に届く『本物の光』で確かめてみたくなったのではないでしょうか? ここからは、この感動を「体験する」ための具体的な方法をご紹介します。

STEP 1:まずは双眼鏡で覗いてみよう

初心者にとって最高のパートナーは「双眼鏡」です。視野が広く、手軽に扱え、肉眼よりもずっと多くの光を集められます。まずは「7×50」(倍率7倍、口径50mm)の双眼鏡で、すばる(プレアデス星団)やオリオン大星雲を覗いてみてください。星々の集まりや、ぼんやりとした雲が確かにそこにあることに感動するはずです。

STEP 2:星空アプリを使いこなす

「すばるはどっち?」そんな時は、スマートフォンを最強の星空ガイドにしましょう。「Stellarium」や「スカイ・ガイド」といったアプリが便利です。スマホを空にかざすだけで、目の前の天体の名前を教えてくれます。

STEP 3:スマホで天体写真に挑戦!

今お使いのスマートフォンでも、天体写真を撮影することは可能です。成功の鍵は、スマートフォンを三脚などで完全に固定すること。手ブレが最大の敵です。以下の設定を暗い場所で試してみてください。

【スマホ天体写真の基本設定】

- モード: 「プロ」や「マニュアル」モードに切り替える。

- フォーカス: 無限遠(∞マーク)に手動設定。(※暗闇ではオートフォーカスは機能しません)

- ISO感度: 800〜1600で調整。(※上げすぎるとノイズが増えます)

- シャッタースピード: 15秒〜30秒。(※これ以上長いと星が線状に写ります)

- タイマー: セルフタイマーを2秒以上にセット。(※シャッターを押す際のブレを防ぎます)

コミュニティ企画:#宇宙の絶景見つけた

最初はうまくいかなくても、設定を変えながら試行錯誤すること自体を楽しんでみてください。撮れた写真を #宇宙の絶景見つけた や #マイ宇宙図鑑 のハッシュタグでSNSに投稿してみませんか? 素敵な作品は、当ブログやSNSでご紹介させていただくかもしれません! この宇宙の美しさを、一緒に見つけ、共有していきましょう。

安全に、そしてさらに深く宇宙を楽しむために

夜間に暗い場所へ行く際は、できれば一人での行動は避け、安全を最優先してください。 もし、さらに本格的な観測に興味が湧いたら、お近くの公開天文台が開催する観望会への参加を強くお勧めします。専門家の話を聞きながら巨大な望遠鏡を覗く経験は、きっとあなたの宇宙観をさらに広げてくれるはずです。

結論:美しさとは、物理法則のささやき

本記事では、宇宙に存在する数々の「美しすぎる」天体たちを、その背後にある物理法則と共に巡ってきました。

- 星雲の色彩は、元素が奏でる光のハーモニー。

- 銀河の構造美は、重力が指揮する壮大なシンフォニー。

- 超新星の終焉は、死と再生が描く、私たち生命に繋がるアート。

これら全てが示すのは、宇宙の美しさは決して偶然の産物ではなく、普遍的な物理法則に根差した必然であるという事実です。

今夜、ぜひ空を見上げてみてください。この記事で知った物語を思い浮かべれば、一つ一つの星の輝きが、これまでとは全く違って見えるはずです。しかし、この宇宙の物語はまだ終わりません。私たちの知らない「ダークマター」や「ダークエネルギー」が、この世界の未来をどう描こうとしているのか…。私たちの知的な探求の旅は、まだ始まったばかりなのです。

この記事を読んで、新たに生まれた疑問やもっと知りたいと思ったことはありますか?ぜひコメントで教えてください!

参考文献・情報源

- [1] NASA. “Orion Nebula: A Nearby Stellar Nursery”. NASA Science.

- [2] 国立天文台. 「超新星爆発と藤原定家の『明月記』」.

- [3] NASA. (2017). “The Crab Nebula”. NASA.

- [4] The Planetary Society. “We are made of starstuff”.