はじめに:僕が星空に魅了された夜と、この記事があなたに約束すること

「流れ星が消える前に3回願い事を…」

僕が初めてそのおまじないを意識したのは、小学3年生の夏休み。祖父の家がある長野の山奥で、生まれて初めて満天の星空を見上げた夜でした。漆黒のキャンバスを無数の光が埋め尽くす光景に圧倒されていると、すぅっと、一本の光が夜空を切り裂きました。あっけに取られて見送ったその一瞬の輝きが、僕の人生を宇宙へと向かせる決定的な原体験となりました。

あの光は何だったんだろう? ニュースで聞く「隕石」とは違うの? 似たような言葉に「小惑星」や「彗星」もあるけど…。子供の頃の素朴な疑問は、大人になるにつれて、宇宙の壮大な物語への入り口となっていきました。

この記事では、天文学の面白さに魅了された僕が、多くの人が混同しがちな小惑星・彗星・流星・隕石という4つの天体の明確な違いと、驚くほど深く、感動的でさえある関係性を、どこよりも分かりやすく、そして「自分ごと」として感じられるように解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたの夜空を見上げる目が変わります。単なる綺麗な星空が、46億年の時を旅する壮大な劇場に見えてくるはずです。さあ、僕が迷い込んだあの夜空の謎を、今度はあなたと一緒に解き明かす旅に出かけましょう。

【起源編】すべての物語の親たち。小惑星と彗星の決定的な違い

まず旅の始まりは、全ての物語の「親」となる2つの天体、小惑星と彗星です。この二つは、生まれ故郷(起源)、正体(組成)、そして太陽系における役割が全く異なります。

小惑星:惑星になり損ねた「岩石のカケラ」たち 🪨

小惑星(Asteroid)は、ひとことで言えば「岩石や金属でできた天体」です。そのほとんどは、火星と木星の軌道の間にある「小惑星帯(アステロイドベルト)」に集まっています。ここは、太陽系が生まれた約46億年前、巨大な木星の重力に邪魔をされて惑星になりきれなかった「材料」たちが、今も無数のカケラとして漂っている場所。「惑星の建設現場の跡地」と考えるとイメージしやすいでしょう。

小惑星は、その成分によって大きく3つのタイプに分類されます。

- C型小惑星 (炭素質): 最も数が多く、太陽系外縁部に近い領域に分布。炭素を含む有機物や水を含む鉱物など、太陽系初期の始原的な物質を豊富に含んでいます。JAXAの探査機「はやぶさ2」が訪れたリュウグウがこのタイプです¹。

- S型小惑星 (ケイ酸塩): 小惑星帯の内側に多く、岩石の主成分であるケイ酸塩鉱物を主とします。探査機「はやぶさ」が訪れたイトカワがこのタイプです。

- M型小惑星 (金属質): 鉄やニッケルなどの金属を主成分とする珍しいタイプ。大きな天体の中心核が衝突でむき出しになったものと考えられています。

【運営者の視点】小惑星は「脅威」であり「宝」である

小惑星について語るとき、僕たちは二つの側面を同時に見つめなければなりません。一つは、一部が地球の軌道に近づく「地球近傍小惑星(NEO)」がもたらす衝突の「脅威」。そしてもう一つは、太陽系の歴史と生命の起源を解き明かす「宝」としての側面です。

「はやぶさ2」がリュウグウから持ち帰った砂(サンプル)からは、アミノ酸をはじめとする生命の材料が見つかりました。これは、遠い昔、こうした小惑星が地球に衝突することで、生命の素となる物質がもたらされた可能性を強く示唆します。小惑星は、いわば「私たちのルーツを知るための化石」なのです。

しかし、その化石が時に牙をむく。この矛盾こそが、後のセクションで詳しく解説するNASAのDARTミッションのような「惑星防衛(プラネタリー・ディフェンス)」という壮大なプロジェクトが推進される直接の理由です。遠い宇宙の話が、私たちの未来を守る取り組みに直結している。このダイナミズムこそ、僕が天文学に惹きつけられる理由の一つです。そしてこの小惑星から地球に届いた「カケラ」が、後の主役『隕石』の正体となります。

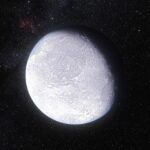

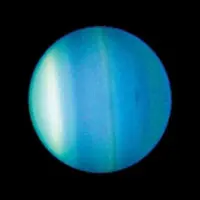

彗星:太陽系の記憶を宿す「汚れた雪だるま」 ☄️

一方、彗星(Comet)の正体は、全く異なります。その実態は、水や二酸化炭素の氷に、砂や塵が混じり合った「汚れた雪だるま」。この詩的な表現は、天文学者のフレッド・ホイップルが提唱した科学モデルの愛称です。

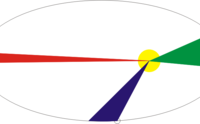

彼らの故郷は、太陽系の極寒の果て。彗星には二つの故郷があると考えられています。

- エッジワース・カイパーベルト: 海王星の外側に広がる天体の密集地帯。ハレー彗星のような、比較的短い周期(200年以内)で太陽の周りを回る短周期彗星の故郷とされています。

- オールトの雲: 太陽系を球殻状に取り巻く、仮想的な氷の天体群。太陽から1光年近く離れた領域に広がると考えられ、数千年以上の非常に長い周期を持つ長周期彗星の故郷です²。

太陽から遠く離れている間はただの氷塊ですが、何かのきっかけで太陽に近づく軌道に入ると、その運命は一変します。太陽の熱で表面の氷が昇華(固体から直接気体になる)し、ガスや塵を放出し始めます。これが太陽光を反射し、太陽風に流されることで、私たちは美しい「尾」として観測するのです。実はこの尾、ガスが作る青白い「イオンの尾」と、塵が作る黄色みを帯びた「ダストの尾」の2種類があるんですよ。

【運営者の視点】なぜ彗星の研究は生命の起源に迫るのか?

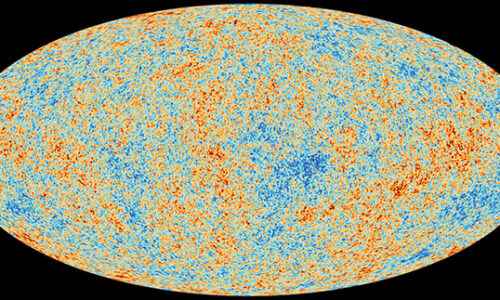

彗星は、小惑星以上にピュアな「太陽系のタイムカプセル」と呼ばれます。なぜなら、太陽から遥か遠く、極低温の環境で46億年間ずっと「冷凍保存」されてきたからです。太陽系の材料がほぼ手付かずの状態で残っているため、これを調べることは、太陽系が、そして私たちが何からできているのかを知ることに直結します。

このタイムカプセルに触れることは、僕にとって46億年前の創造の瞬間に立ち会うような、畏敬の念を抱かせる体験です。そして、このタイムカプセルが太陽に近づくたびにこぼしていく氷と塵の粒こそが、僕が子供の頃に見たあの光の筋、つまり次のセクションの主役である『流れ星』の正体なのです。彗星は、自らの身を削りながら、私たちに美しい天文ショーという置き土産を残してくれる、なんとも健気な存在だと思いませんか。

【現象編】地球への訪問者。「流星」「火球」「隕石」の違いとは?

さて、「親」である小惑星と彗星について理解したところで、今度はその「子供」たち、つまり地球で観測される現象に焦点を当てていきましょう。ここでのキーワードは「場所」と「状態」です。

「流星物質」→「流星」→「火球」→「隕石」への壮大な旅路

この4つの言葉は、一つの物体がたどる運命の各段階を示しています。

- 流星物質(メテオロイド): 宇宙空間を漂っている塵や岩石のかけら。直径1mm以下の小さなものから、数メートルの岩塊まで様々。これが全ての始まりです。

- 流星(メテオ): その流星物質が秒速数十kmという猛スピードで地球の大気圏に突入し、大気との断熱圧縮と摩擦で高温になり、プラズマ化して光を放つ現象。これが「流れ星」の正体です。流星の色は、流星物質の成分(ナトリウムならオレンジ色、マグネシウムなら青緑色など)と大気の成分によって変わります。

- 火球(ファイアボール): 流星の中でも、特に明るいもの(金星より明るいものが目安)を指します。時には昼間でも見えるほどの光を放ち、分裂したり、衝撃波による音を伴ったりすることもあります。

- 隕石(メテオライト): 大気圏で燃え尽きずに生き残り、地上に到達した物体そのもの。宇宙から私たちへの貴重な「手紙」です。

【運営者の視点】流星群は彗星が残した「天の川」である

毎年夏に見られるペルセウス座流星群など、特定の時期にたくさんの流れ星が見える「流星群」。これは、前のセクションで解説した「汚れた雪だるま」である彗星が、その軌道上にまき散らした塵の帯(ダスト・トレイル)に、地球が突入することで起こる壮大な天文ショーです。

地球がその「塵の川」を横切る間、無数の塵が地球の大気に飛び込んでくるため、私たちはたくさんの流星を見ることができるのです。彗星が残した数百年、数千年前の置き土産が、時を超えて私たちの夜空を彩る…そう考えると、一つ一つの流れ星が、より一層愛おしく見えてきませんか?

ここで重要なのは、流星群を作る彗星由来の塵は、非常に小さく脆いため、ほとんどが大気圏で燃え尽きてしまうこと。つまり、流星群が、隕石として地上に降り注ぐことは滅多にありません。

隕石:小惑星から届いた宇宙からの「手紙」

では、私たちが博物館などで目にする「隕石」はどこから来るのか?そのほとんどは、小惑星帯からやってきた、より頑丈な小惑星の破片です。何らかの理由で軌道を外れた小惑星のカケラが、長い旅の末に地球にたどり着いたものです。

2013年にロシアのチェリャビンスク州に落下した隕石は、その衝撃波で多くの窓ガラスを破壊し、社会に大きな影響を与えました³。これは、小惑星がもたらす「脅威」の側面を私たちに改めて認識させると同時に、その破片を分析することで、起源となった小惑星の情報を得るという科学的な「宝」をもたらしました。

【関係性編】一枚の絵で理解する!4つの天体の壮大な家族関係

これまでの物語を、一枚の家族の肖像画のようにまとめてみましょう。この関係性を理解すれば、もう4つの言葉を混同することはありません。

- 親となる天体: 宇宙空間には、岩石質の【小惑星】と、氷が主体の【彗星】という、二つの大きな家系が存在します。

- そこから生まれる子供たち: 彼らから飛び出したカケラが、宇宙を旅する【流星物質】です。

- 地球での姿:

- 彗星由来の「塵」の子供たちが地球に飛び込むと、儚く美しい【流星(群)】という現象になります。

- 小惑星由来の「岩石」の子供たちが地球に飛び込み、燃え尽きずに地上に届けば、それは貴重な【隕石】という贈り物になります。

「流星群は彗星の置き土産、隕石は小惑星からの手紙」。このフレーズを覚えておけば、もう迷うことはないでしょう。

【実践編】知識を体験に。宇宙ともっと繋がる方法

ここまで旅をしてきた知識は、あなた自身の「体験」と結びついたとき、一生モノの感動に変わります。この宇宙の物語を、あなた自身の目で確かめてみましょう。

流星群 観測ガイド:星降る夜を最高の思い出にするために

流星群の観測に、高価な望遠鏡は必要ありません。必要なのは、少しの知識と夜空を見上げる時間、そしてほんの少しの準備だけです。

- 観測のコツ(僕の失敗談と共に):

- とにかく暗く、開けた場所へ: 僕は初めての観測で、方角だけ気にして大きな街灯のすぐ近くに陣取ってしまい、ほとんど見えなかった苦い経験が…。できるだけ光源から離れましょう。

- 最低15分は目を慣らす: スマホの光は厳禁です。すぐに星が見えなくても焦らず、じっと暗闇に目を慣らす時間が何より大切。どうしても明かりが必要な場合は、赤いセロハンをライトに被せるのがプロの技です。

- 寝転がれる準備を: 一番の敵は「首の疲れ」です。レジャーシートや寝袋、リクライニングチェアを用意し、楽な姿勢で空全体をぼーっと眺めるのがベストです。

- 防寒は「やりすぎ」なくらいが丁度いい: 夏でも夜は冷えます。特に明け方は想像以上に体温が奪われるもの。「ちょっと大げさかな?」と思うくらいの服装が、観測を快適に続ける秘訣です。

- これからの見頃(2025年秋~冬):

- オリオン座流星群 (10月21-22日頃): ハレー彗星を母天体とする流星群。月明かりもなく好条件です。

- ふたご座流星群 (12月13-14日頃): 年間で最も多くの流星が期待できる「流星群の王様」。活動が活発で、明るい流星が多いのが特徴。僕も毎年楽しみにしています。

宇宙開発の最前線:私たちを守り、私たちを知るための挑戦

【運営者の視点】星を動かす日 ~NASA DARTミッションの衝撃~

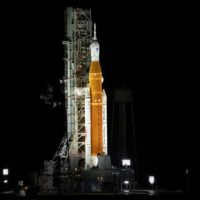

【起源編】で触れた「地球近傍小惑星」と、私たちの未来を守る「惑星防衛」。その最前線で歴史を動かしたのが、NASAのDARTミッションです。このミッションは、探査機を小惑星に意図的に衝突させ、その軌道をわずかに変えることに史上初めて成功しました⁴。

これは、映画のような話ではなく、現実に人類が手にした「星を動かす」技術なのです。この成功は、地球を小惑星の脅威から守るための具体的な一歩であると同時に、人類が自然の脅威に対して受け身である時代を終え、自らの運命に能動的に関与する「宇宙の住人」へと進化する、その第一歩だと僕は感じています。小惑星を探査し、その価値(宝)を知り、同時にそのリスク(脅威)を制御する。この両輪こそが、これからの宇宙開発の重要なテーマなのです。

まとめ:夜空を見上げる目が、今日から変わる

長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。この記事を通じて、私たちは4つの天体の違いと、その壮大な家族の物語を旅してきました。

- 小惑星と彗星は、太陽系の歴史を刻む個性豊かな「親」である。

- 流星は、主に彗星が残したカケラが地球で起こす、一瞬の輝きという「現象」。

- 隕石は、主に小惑星から私たちに届いた、宇宙からの貴重な「手紙」という「物体」。

これら小さな天体たちは、生命の起源や惑星の成り立ちを解き明かす鍵を握る、宇宙研究の紛れもない主役です。

この知識を胸に、ぜひ今夜、夜空を見上げてください。僕が子供の頃にただ「綺麗だ」と感じた一筋の光。その正体を知って見る流れ星は、きっと以前よりずっと雄弁に、あなたに46億年の物語を語りかけてくれるはずです。

この記事をブックマークし、今年の12月に見頃を迎えるふたご座流星群で、ぜひ本物の「流星」を体験してみてください。そして、流れ星を見つけたら、それが遥かなる旅をしてきた彗星の欠片であることに、少しだけ思いを馳せてみてほしいのです。その一瞬は、あなたと宇宙が最も近づく瞬間かもしれません。

この壮大な物語の中で、あなたが一番心を動かされたのはどの天体のエピソードでしたか?ぜひコメントで教えてください!

参考文献

1. JAXA | 小惑星探査機「はやぶさ2」

2. NASA Science | Oort Cloud

3. NASA | 10 Years Ago, the Chelyabinsk Airburst

4. NASA | DART (Double Asteroid Redirection Test)