2012年、私たちの宇宙観を揺るがす、あまりにも魅惑的な発見が報じられました。地球からわずか41光年、かに座の方向に、その主成分がダイヤモンドかもしれない惑星が存在するというのです。

当時の最先端の研究が描き出したその姿は、SF小説をも超えるものでした。惑星の3分の1が純粋なダイヤモンドで構成され、その価値は数千兆円を優に超える――。私自身、このニュースに触れた時の興奮を今でも鮮明に覚えています。宇宙というフロンティアに眠る、想像を絶する「宝島」の物語。それは、私たち宇宙を愛する者すべての胸を躍らせる、最高のロマンでした。

しかし、科学の物語は、最も美しい結論さえも、より鋭い「問い」の光に照らし出します。あの日から約10年。人類は史上最高の「眼」、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を宇宙へ送りました。

この記事では、あなたを系外惑星研究の最前線、一つの惑星の真実を巡る壮大な知の冒険へとお連れします。かつての「ダイヤモンド惑星」がなぜそう信じられたのか。そして、JWSTが送り返してきた一枚の“ポストカード”が、いかにしてその常識を根底から覆したのか。これは、単なる天体の解説ではありません。私たちが宇宙の真実に一歩近づく、その瞬間の感動を追体験する物語です。

1. 惑星の基本情報:常識外れの「スーパーアース」

本題に入る前に、物語の主人公「かに座55番星e」が、いかに特異な天体であるかを知っておきましょう。この惑星は「スーパーアース」に分類されます。

スーパーアースとは、地球より質量は大きいものの、天王星や海王星のような巨大ガス惑星よりは小さい、主に岩石や金属でできた惑星を指します。驚くべきことに、私たちの太陽系にはこのタイプの惑星は一つも存在しません。しかし、銀河に視野を広げれば、スーパーアースはごくありふれた存在だと考えられています。だからこそ、その多様性を理解することは、「第二の地球」を探す旅において極めて重要なのです。しかし、この惑星の最大の謎は、その「成分」にありました。

異次元のスペックシート(地球との比較)

| 項目 | かに座55番星e | 地球 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 直径 | 約2倍 (約25,500 km) | 1 (12,742 km) | 地球と海王星の中間サイズ |

| 質量 | 約8倍 | 1 | 高密度の岩石惑星であることを示唆 |

| 公転周期 | 約17.7時間 | 365日 | 1年が1日未満という驚異的な短さ |

| 主星からの距離 | 約230万km | 約1億5000万km | 太陽-水星間の距離の約1/25 |

| 表面温度 | 約1500℃(昼側/最新観測) | 平均約15℃ | 岩石さえ溶融する灼熱地獄 |

(出典:NASA Exoplanet Archive)

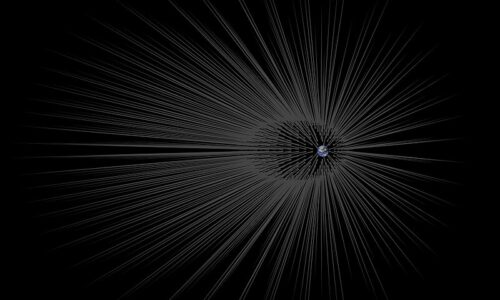

常に同じ顔を向ける惑星:「潮汐ロック」

かに座55番星eを語る上で欠かせないのが「潮汐ロック(Tidal Locking)」です。主星にあまりに近い惑星は、その強大な重力によって自転と公転の周期が同期してしまいます。これは、月が常に同じ面を地球に向けているのと同じ原理です。この結果、惑星には灼熱の「永遠の昼」と、極寒の「永遠の夜」が固定されます。この極端な環境こそが、後に惑星の真の姿を解き明かす重要な鍵となるのです。

2. 旧説の核心:「ダイヤモンドの惑星」という美しい物語

なぜ科学者たちは、この星がダイヤモンドでできていると真剣に考えたのでしょうか?その論理は、惑星自身ではなく、その母親である「主星」の観測から始まりました。

全ての始まりは「主星の光」にあった

惑星は、その母なる恒星を取り巻いていた「原始惑星系円盤」というガスや塵から生まれます。そのため、惑星を構成する元素の比率は、主星のそれと非常によく似ていると推測できます。これは、遠い惑星の内部組成を知るための、当時最も強力な手がかりでした。

2012年頃、地上の望遠鏡を使った主星「かに座55番星A」の分光観測(光を虹色に分けて成分を調べる手法)によって、驚くべき可能性が示されました。太陽と比べて、炭素と酸素の比率(C/O比)が1を大きく超え、炭素が過剰に存在する「炭素過剰星」である可能性が浮上したのです。

この観測結果は、一つの壮大な仮説へと繋がりました。「この星を周る惑星も“炭素リッチ”なはずだ。ならば、その主成分は地球のようなケイ酸塩ではなく、炭素化合物なのではないか?」と。そして、惑星内部の想像を絶する圧力が、その豊富な炭素をダイヤモンドへと変えるだろう、と物理学は予測したのです。

【筆者の視点】科学における「仮説」という名の設計図

科学とは、検証可能な「仮説」を立てることから始まります。当時の「主星≒惑星」という仮説は、直接見ることのできない惑星内部を描くための、見事な設計図でした。私自身、このロジックの美しさに感銘を受け、炭素でできた惑星の物理モデルに関する論文を夢中で読み漁ったことを覚えています。しかし、科学の進歩とは、時に最も美しい設計図の綻びを見つけ出し、より現実に即した図面へと書き換えていく、非情で、だからこそ面白い作業でもあるのです。

3. 常識の転換:JWSTが暴いた「衝撃の真実」

科学の本当の面白さは、定説が鮮やかに覆される瞬間にこそあります。そして、かに座55番星eの研究史は、まさにその最高のサンプルと言えるでしょう。

ゲームチェンジャー「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」

全ての始まりとなった主星のC/O比のデータは、その後のより精密な観測によって疑問が呈されていました。そして、その長年の論争に終止符を打ったのが、2021年末に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)です。

JWSTが持つ赤外線を捉える能力は、惑星科学に革命をもたらしました。特に、惑星が大気をまとっている場合、その大気を通過した恒星の光には、大気成分の「指紋」とでも言うべき吸収線が刻まれます。JWSTは、この微かな指紋を前例のない精度で読み解くことができます。

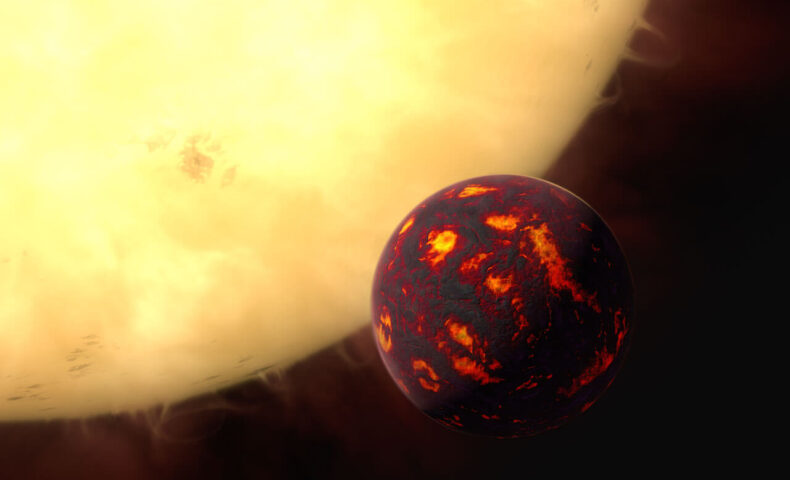

そして2024年5月、世界中の天文学者が固唾をのんで見守る中、NASAがJWSTによる観測の衝撃的な結果を発表しました。10年間信じられてきた物語の答え合わせの時です。データが示したのは、ダイヤモンドの輝きではなく、灼熱のマグマの海を、分厚い大気が覆い隠す、あまりにもダイナミックな世界でした。

衝撃の発見①:存在しないはずだった「分厚い大気」

JWSTは、惑星が主星の前を通過する「トランジット」を観測し、惑星の大気を通過した星の光を分析する「トランジット分光法」により、大気の存在を示す決定的な証拠を捉えました。観測されたスペクトルデータは、ダイヤモンドや裸の岩石のような大気のないモデルとは全く一致しませんでした。データに完璧にフィットしたのは、一酸化炭素や二酸化炭素を豊富に含む、分厚い大気のモデルだったのです。

衝撃の発見②:「二次大気」と「マグマオーシャン」という新事実

さらに驚くべきは、この大気が惑星内部から絶えず供給され続けている「二次大気」である可能性が高いことです。主星にこれほど近い惑星では、原始の大気はとっくの昔に吹き飛ばされているはず。それでもなお分厚い大気が存在するということは、失われるそばから新しい大気が作られていることを意味します。

その供給源こそが、地表全体がドロドロに溶けた灼熱の「マグマオーシャン」(溶岩の海)です。地表がマグマに覆われ、そのマグマから火山ガスのように絶えずガスが放出され、惑星全体を覆っている――。長年「ダイヤモンド惑星」モデルを研究してきた科学者たちにとって、それは常識がひっくり返る瞬間でした。

【かに座55番星eの新しい姿:モデル比較】

- 従来のイメージ(ダイヤモンド惑星説)

- 地表:固体のダイヤモンドやグラファイト

- 大気:存在しないか、極めて薄い

- 最新のイメージ(マグマオーシャン説)

- 地表:岩石が溶けた「マグマオーシャン」

- 大気:マグマから放出される「二次大気」(CO, CO₂など)

衝撃の発見③:予想外の温度が語る「熱の大循環」

最後のダメ押しが、惑星の「温度」です。JWSTは惑星が主星の裏側に隠れる「二次食」を捉え、惑星自身の熱放射を直接測定しました。その結果、昼側の温度は約1500℃と算出されました。依然として灼熱ですが、大気がなく昼側の熱が直接宇宙へ逃げる場合の予測温度(2000℃以上)よりも明らかに「低温」だったのです。この「予測とのズレ」こそが、分厚い大気が惑星全体を駆け巡り、昼側の熱を夜側へと運ぶ巨大な熱循環を雄弁に物語る決定的証拠なのです。

4. 思考実験:もしも、かに座55番星eに降り立ったら?

最新の科学が描き出した、この惑星の新たな姿。データだけでは実感しにくいその世界を、私たちの想像力という宇宙船で訪れてみましょう。

体が鉛に変わる感覚

まず着陸船から一歩踏み出すと、体が鉛のように重く感じるはずです。この惑星の表面重力は地球の2倍以上。もしあなたの体重が60kgなら、そこでは130kgを超える負荷が常にかかり続けます。立ち上がることすら困難で、骨は自身の重さに耐えきれず軋むかもしれません。

五感を焼き尽くす灼熱地獄

その重力に耐えながら顔を上げると、視界の全てをオレンジ色の光が支配します。地球から見た太陽の40倍もの大きさに見える主星が空に鎮座し、地表を焼き尽くさんばかりの光と放射線を降り注いでいます。

足元には、1500℃を超えてドロドロに溶けたケイ酸塩の岩、つまりマグマの海がどこまでも広がっています。厚い二酸化炭素の大気のせいで空は赤黒く淀み、地表では音速を超える風がマグマのしぶきを巻き上げながら、轟音を立てて吹き荒れているでしょう。

サバイバルは不可能です。しかし、このような過酷な惑星を研究することは、生命が存在可能な条件の限界を探り、宇宙における地球の奇跡的な立ち位置を再認識させてくれる、貴重な道しるべなのです。

5. この物語の続きと、私たちが目撃するもの

かに座55番星eの物語は、これで終わりではありません。むしろ、本当の始まりなのかもしれません。「二次大気」と「マグマオーシャン」の発見は、惑星科学に新たな問いを投げかけています。

- 大気の詳しい成分は何か?:COやCO₂以外に、水蒸気や二酸化硫黄など、生命の材料となりうる分子は存在するのでしょうか?

- 夜側の世界はどうなっているのか?:JWSTは今後、惑星の全球にわたる温度マップを作成する計画です。マグマは夜側で固化しているのか、それとも大気の循環によって溶けたままなのか? その答えは、惑星のエネルギー循環を理解する鍵となります。

- 第二、第三のかに座55番星eは存在するか?:この惑星で起きたことは、普遍的な現象なのでしょうか? JWSTは今後、他の溶岩惑星にもその目を向け、この発見が特別なのか、それともありふれた姿なのかを明らかにしていくでしょう。

私たちが生きているこの時代は、系外惑星の素顔が次々と暴かれる、まさに「惑星探査の黄金時代」です。一つの定説が覆され、新たな謎が生まれる。その最前線に立ち会えることこそ、現代に生きる私たちにとって最高の知的エンターテインメントなのかもしれません。

結論:科学の旅はまだ始まったばかり

かに座55番星eを巡る科学の旅は、私たちに多くのことを教えてくれます。

- スーパーアースであるかに座55番星eは、当初、主星の成分分析から「ダイヤモンド惑星説」という魅力的な仮説が提唱されました。

- しかし、JWSTの最新観測はそれを覆し、分厚い二次大気とマグマオーシャンに覆われた、地質学的に活発な惑星像を明らかにしました。

- この物語は、科学が真実へと至る「旅」そのものです。魅力的な仮説が生まれ、より優れた観測によって乗り越えられていく。この知のバトンリレーの先に、私たちはまだ見ぬ宇宙の姿を発見し続けるのです。

この知の冒険を続けるあなたへ

この記事を読んで、宇宙のさらなる謎にワクワクしたあなたへ。

▼次におすすめの記事

そして、ぜひあなたのユニークな視点を聞かせてください。

もしあなたがJWSTの観測時間を1日だけ与えられたなら、その貴重な『目』をどの天体に向けますか? そして、そこにどんな『真実』が隠されていると想像しますか?

ぜひ下のコメント欄で、あなたの壮大な計画を教えてください!

参考文献・情報源

- NASA (2024). “NASA’s Webb Finds Carbon-Rich Atmosphere on Rocky Exoplanet”.

- Madhusudhan, N. et al. (2012). “A high C/O ratio and convex C/O–mass relation for planets in the 55 Cancri system”. The Astrophysical Journal Letters, 759(2), L40. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/759/2/L40

- NASA Exoplanet Archive. “55 Cancri e”. https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/5103/55-cancri-e/