JAXAが進める火星衛星探査計画「MMX」。なぜ火星本体ではなく、その衛星フォボスから”砂”を持ち帰るのか?――その壮大な問いの先には、火星圏の進化、そして地球生命の起源という根源的な謎が横たわっています。この記事では、計画の全貌から、「はやぶさ」を超える超絶技巧、ライバルNASA計画との決定的違い、そしてMMXが拓く科学の未来までを、どこよりも深く、そして鮮明に解き明かします。日本の次なる挑戦が、あなたの宇宙観を根底から揺さぶります。

プロローグ:「はやぶさ」が遺した宿題、その答えは火星にある

「玉手箱」と名付けられたカプセルが届けた、小惑星リュウグウの黒い砂。あの歴史的なミッション「はやぶさ2」が持ち帰ったサンプルから、生命の源となる20種類以上ものアミノ酸が発見されたというニュースは、私たちの記憶に新しいでしょう。絶体絶命の危機を乗り越えた日本の探査機は、「生命の材料は宇宙からもたらされた」という長年の仮説を、現実へと大きく引き寄せました。

では、あの「はやぶさ」が切り拓いた技術と科学の、その先に待つ挑戦は何か。

多くの人が「次はもっと遠くの小惑星だろうか?」と想像するかもしれません。しかし、日本の次なる目的地は、私たちの予想を少しだけ、しかし大胆に超えてきます。

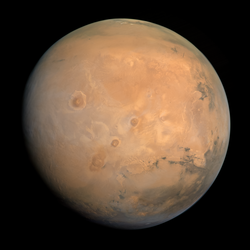

その舞台は——火星の衛星「フォボス」。

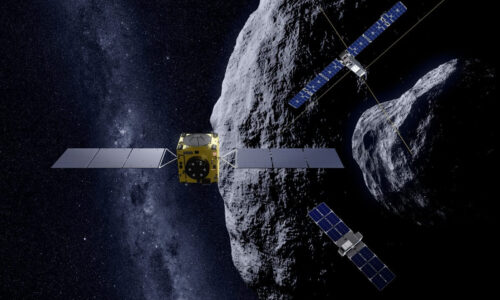

2026年度の打ち上げに向け準備が進む中、この日本の新たな挑戦に世界中の注目が集まっています。JAXA(宇宙航空研究開発機構)が威信をかけて挑むこのミッションこそ、火星衛星探査計画「MMX(Martian Moons eXploration)」。世界で初めて火星の重力圏にある天体から物質を持ち帰る(サンプルリターン)という、前代未聞の挑戦です。

「なぜ、わざわざ火星の衛星なのか?」

その答えは、このミッションの壮大な目的に隠されています。火星の衛星は、「はやぶさ」が残した宿題、すなわち「水と生命の材料が、どのようにして地球のような惑星に届けられたのか」という問いに答えるための、「失われたピース」を握る最重要天体なのです。では、日本の次なる挑戦、MMX計画とは具体的にどのようなものなのでしょうか。その壮大な旅路を見ていきましょう。

MMX計画とは?世界が注目する火星サンプルリターン計画のすべて

ミッションの旅路とスケジュール 🚀

MMX探査機の旅は、往復約5年にも及ぶ長大なものです。現在の計画では、以下のような道のりをたどります。

- 打ち上げ (2026年度): 日本の新型基幹ロケット「H3」によって、種子島宇宙センターから打ち上げ。

- 火星圏到着 (2027年度): 約1年かけて火星の重力圏に到着。

- 観測・探査 (約3年間): 火星到着後、すぐには着陸せず、火星を周回しながら2つの衛星フォボスとダイモスを詳細に観測。

- サンプル採取 (滞在中): 最適な着陸地点を見極めた後、フォボス表面に最低1回着陸し、目標10g以上のサンプルを採取。これは「はやぶさ2」の目標(0.1g)の100倍にもなり、世界中の研究機関で多角的な分析を可能にします。

- 地球への帰還 (2031年度): サンプルを格納したカプセルを地球に届け、ミッションはクライマックスを迎えます。

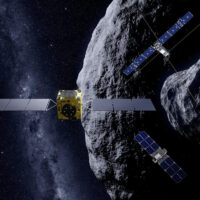

オールジャパンで挑む国際ミッション 🌍

この壮大な挑戦は、日本単独で行われるものではありません。NASA(アメリカ)はガンマ線・中性子分光計「MEGANE」を提供し、フォボス表面の元素組成の解明に貢献します。また、CNES(フランス)とDLR(ドイツ)は、着陸前に投下される小型探査ローバーを開発。これは着陸地点の表面状態を詳細に調査する重要な役割を担います。日本のリーダーシップのもと、世界トップクラスの知見と技術が結集されているのです。しかし、なぜJAXAは火星本体ではなく、この小さな衛星を目指すのでしょうか。その戦略の裏には、太陽系の根源に迫る壮大な謎が隠されています。

核心の謎:なぜJAXAは火星本体ではなく、衛星「フォボス」を狙うのか?

MMX計画の戦略的な妙は、なぜ火星本体ではなく、その衛星「フォボス」を目指すのかという点に集約されます。その理由は、フォボスが「太陽系の歴史の分岐点」を示す、二者択一の答えを持つタイムカプセルのような天体だからです。この二者択一の謎こそ、私自身がこのミッションに最も惹かれる理由です。

仮説1:フォボスが「捕らえられた小惑星」だった場合

もし、フォボスがもともと小惑星帯などからやってきて火星の重力に捕まった天体(小惑星捕獲説)だったなら、そのサンプルは太陽系初期に、水や生命の材料がどのようにして地球や火星のような惑星に届けられたのかを解き明かす直接的な証拠となります。しかし、天体が惑星の重力にちょうどよく捕獲される確率は極めて低く、天体力学的な難しさが指摘されています。MMXが持ち帰るサンプルは、この長年の論争に終止符を打つ決定打となります。

仮説2:フォボスが「太古の火星のかけら」だった場合

もう一方の巨大衝突説は、さらに壮大な可能性を秘めています。これは、かつて巨大な天体が火星に衝突し、その衝撃で飛び散った太古の火星の地面そのものが材料となってフォボスができた、というシナリオです。もしこれが正しければ、私たちが手にするサンプルは、数十億年前の火星の”化石”。現在の探査車では決して到達できない、原始の火星の地殻物質です。そこに生命の痕跡でも見つかれば、人類史を塗り替える大発見となるでしょう。

第三の可能性:火星本体の「最新の砂」も同時に手に入れる

さらに驚くべきことに、フォボスの表面には、過去の隕石衝突などで火星本体から吹き飛ばされた砂(イジェクタ)も降り積もっていると考えられています。つまりMMXは、フォボスに着陸しながら、火星本体の比較的新しい時代のサンプルも同時に採取できる可能性があるのです。これは、ミッションの主目的と、現在の火星環境を知る手がかりの両方を一度に手に入れられる、まさに「一石二鳥」の巧妙な計画と言えます。このように火星の過去と太陽系の過去、両方の鍵を握るフォボスですが、「火星のサンプルを持ち帰る」という計画は、実はNASAも進めています。両者は何が違うのでしょうか。

ライバルか、盟友か?NASA「火星サンプルリターン計画」との決定的違い

「火星のサンプルを持ち帰る」と聞いて、NASAの計画を思い浮かべる方もいるでしょう。NASAとESAが進める「火星サンプルリターン(MSR)」計画と、日本のMMXは何が違うのでしょうか?

- 目的の違い: MSRの最大の目的は、かつての湖の底だった場所の堆積物から「火星の生命の痕跡」そのものを見つけることです。一方、MMXの主目的は、衛星の起源を解明し、「惑星への水・有機物の輸送史」を明らかにすることにあります。

- 時代の違い: MSRが狙うのは、生命の痕跡が期待できる「特定の時代の火星のサンプル」です。対してMMXは、「数十億年前の火星初期の地殻」か「太陽系誕生時の始原物質」という、より古い時代の謎に迫ります。

結論から言えば、両者はライバルではなく、異なる時代の謎を解くピースをそれぞれ持ち寄る「盟友」関係なのです。MSRが「火星の生命史」を、MMXが「太陽系全体の物質進化史」を解き明かす。この両輪が揃って初めて、私たちは「なぜ地球に生命が誕生したのか」という根源的な問いに、科学的な答えを出せるのかもしれません。では、その答えを掴むために、日本の技術者たちはどのような超絶技巧で「悪魔の月」に挑むのでしょうか。

はやぶさを超える挑戦:「悪魔の月」フォボスを攻略する日本の超絶技巧

MMX計画の壮大な科学目標を知ると、期待に胸が膨らみます。しかし、宇宙開発の歴史を少しでも知る者として、私はこのミッションの「本当の凄み」は、その前人未到の技術的挑戦にあると考えています。なぜなら、火星の衛星フォボスは、かつて大国ソ連の野望をも打ち砕いた、探査機開発者にとって「悪魔の月」とも呼ばれる難所中の難所だからです。

歴史の教訓:なぜフォボスは「悪魔」と呼ばれるのか

実は、人類が火星衛星に挑むのはこれが初めてではありません。遡ること1988年、当時の宇宙開発大国ソ連は2機の探査機「フォボス1号・2号」を打ち上げました。しかし、1号は通信が途絶し、2号はフォボスまであと一歩のところで制御不能に。両機ともに失敗という苦い結果に終わりました。

この歴史は単なる過去の出来事ではありません。それは、火星圏という環境がいかに過酷で、予測不能な罠に満ちているかを示す、貴重な「教訓」です。MMXが挑む困難の本質は、この30年以上前の失敗の中にすでに示されていました。

最大にして最難関の壁:火星が仕掛ける「重力の罠」

この困難さの根源は、巨大な惑星・火星の重力がすぐそばにある、という一点に尽きます。

「はやぶさ2」が探査した小惑星リュウグウは、広大な宇宙空間にほぼ孤立しており、探査機が考慮すべき重力は主に「太陽」と「リュウグウ自身」の2つでした。これは天体力学でいう「二体問題」に近く、比較的シンプルで予測しやすい世界です。

しかし、フォボスは全く異なります。探査機は常に3つの天体から複雑な引力を受け続けます。

- 火星の圧倒的な重力: 探査機の軌道を支配する最大の力。

- フォボスの微小かつ不均一な重力: フォボスは直径約22kmのジャガイモのような歪な形をしており、その重力は場所によって異なるため、探査機を不安定に揺さぶります。

- 遠方にある太陽の重力: 火星圏全体に影響を及ぼす力。

これは、未来の正確な予測が極めて困難になる「三体問題」と呼ばれる状況そのものです。MMXは、まるで猛スピードで走るトラック(フォボス)の荷台に、巨大な扇風機(火星)の強風を受けながらヘリコプター(探査機)で着陸するような、神業的な精密制御を要求されます。火星の潮汐力(探査機を引き伸ばそうとする力)も加わり、軌道計算は「はやぶさ2」とは比較にならないほど複雑怪奇なものとなるのです。

日本の解答:「はやぶさ」の経験知が生んだ自律する“知性”

この「悪魔の罠」に対し、JAXAはゼロから挑むわけではありません。そこには、絶体絶命の危機を何度も乗り越えてきた「はやぶさ」「はやぶさ2」のミッションで蓄積された、世界トップクラスの経験知と技術的遺産があります。MMXは、その正統進化形なのです。

進化した“眼”と“頭脳”:AIによる自律航法と着陸

地球と火星の通信には片道最大20分もかかり、地上からのリアルタイム操縦は不可能です。着陸の最終判断は、探査機自身に委ねられます。個人的に、私が日本の宇宙技術の真骨頂だと感じるのが、この高度な自律判断能力です。「はやぶさ2」でも実証されたこの技術は、MMXでさらなる進化を遂げました。探査機はレーザー高度計(LIDAR)とカメラで周辺の地形を瞬時に3Dマップ化し、危険な岩やクレーターを自らの判断で避けながら、安全な着陸地点を自動で探し出して降下します。

これは単なるプログラムではなく、探査機がその場で「見て、考え、決断する」という“知性”を持つことに他なりません。ソ連の探査機が敗れた未知の環境を、日本の探査機は“知性”で乗り越えようとしているのです。

究極の二手:二刀流で挑むサンプル採取戦略

MMXは、性質の異なる2種類のサンプリング装置を搭載します。これもまた、過去の経験から生まれた、日本の「転んでもただでは起きない」という哲学の表れだと私は解釈しています。

- コアリングサンプラ (C-Sampler): ドリルのような筒を地中に打ち込み、宇宙線の影響を受けていない新鮮な地下物質を柱状に採取します。フォボスの起源という最大の謎に迫るための「本命」であり、成功すれば科学的価値は計り知れません。

- ニューマチックサンプラ (P-Sampler): 着陸脚からガスを噴射し、舞い上がった砂(レゴリス)を掃除機のように吸い込みます。地表の広範囲の物質を採取できるため、火星本体からの飛来物など、多様な物質を捕まえるのに適しています。また、万が一コアリングサンプラが機能しない場合の強力なバックアップという重要な役割も担います。

この二刀流戦略は、一度の着陸で科学的成果を最大化し、かつミッションの失敗リスクを最小化するための、極めて洗練された解答です。この前人未到の挑戦の先に、私たちは何を見るのでしょうか。

結論:2031年、地球に届く”宝物”が太陽系史の教科書を書き換える

MMX計画は、単なる惑星探査ではありません。それは、「はやぶさ」が拓いた小惑星探査の時代から、太陽系の成り立ちと生命の起源という、より根源的な問いに挑む新時代への移行を告げる、日本の挑戦です。

2031年、地球に届けられるサンプルは、私たちに何を語りかけるのでしょうか。 それが「捕らえられた小惑星」のかけらであれば、太陽系初期の有機物のカタログが明らかになり、生命の起源論を大きく前進させるでしょう。 それが「巨大衝突でできた火星のかけら」であれば、惑星科学における衛星形成の常識を覆し、太古の火星の環境を暴くことになるかもしれません。

どちらの結果であっても、それは人類の知の地平を押し広げる歴史的な発見です。日本のリーダーシップのもと、世界の科学者が待ち望むこの知的な冒険の先に、未来の子供たちが宇宙を当たり前に旅する時代が待っているのかもしれません。MMXが持ち帰る「宝物」が、太陽系史の教科書を新たな章へと書き換えてくれるはずです。その歴史的瞬間を、一緒に見届けましょう。

MMX計画をもっと知り、応援する

あなたはフォボスの正体について、「小惑星捕獲説」と「巨大衝突説」、どちらのシナリオによりロマンを感じますか?ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください!

参考文献

- JAXA (2022). 「はやぶさ2」初期分析 科学成果記者説明会.

- JAXA. 火星衛星探査計画(MMX)プロジェクト概要.

- JAXA. MMXサイエンス.

- NASA. Phobos 2.