はじめに:太陽系に現れた『第3の使者』、3I/ATLASとは?

2017年、天文学の世界に衝撃が走りました。太陽系で初めて確認された、恒星間天体「オウムアムア」。それは、まるでSF映画から飛び出してきたかのような、謎に満ちた訪問者でした。私自身、このニュースに触れた時、「ついに宇宙の広さを実感できる時代が来たのか」と胸が高鳴ったのを今でも鮮明に覚えています。

それから約2年後、2番目の使者「ボリソフ彗星」が飛来。そして今、私たちは3番目の訪問者を迎えています。その名は「3I/ATLAS」。

この天体は、私たちの太陽系とは全く別の恒星系で生まれ、何百万年、あるいは何億年もの果てしない時間をかけて宇宙空間を旅し、偶然にも私たちの元へとやってきた「星々の海を渡る旅人」です。

3I/ATLASとは、いったい何者なのか?

結論から言うと、3I/ATLASは「太陽系外からやってきた彗星」である可能性が極めて高い天体です。

その名前にも意味が込められています。

- 「3I」: 国際天文学連合(IAU)が定めた符号で、「3番目に確認されたInterstellar object(恒星間天体)」を意味します。

- 「ATLAS」: この天体を最初に発見したハワイの観測システム「Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System」の頭文字から取られています。

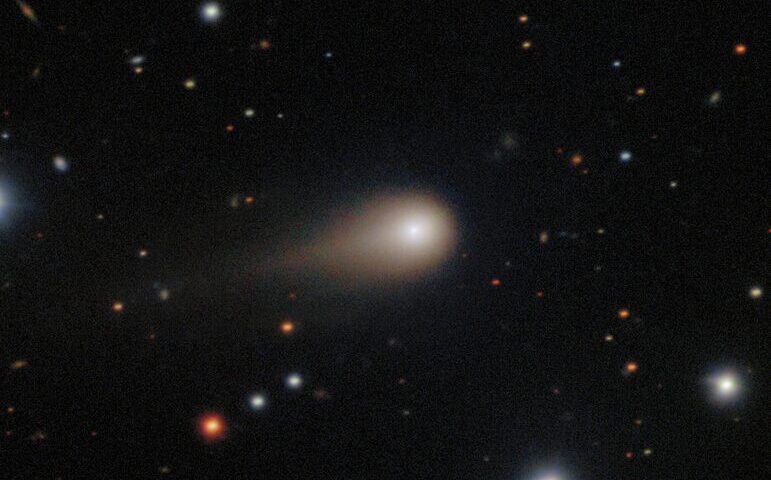

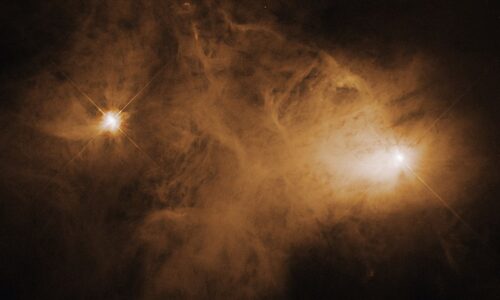

オウムアムアがガスを放出しない謎の天体だったのに対し、3I/ATLASは彗星特有の、核を取り巻くぼんやりとしたガスや塵の層(コマ)と、そこから伸びる尾をまとっていることが観測されています。ちょうど、こんな姿で私たちの太陽系を訪れているのです。

なぜ、この「遠い客」が重要なのか?

「ただの彗星なら、なぜそんなに大騒ぎするの?」と思うかもしれません。ここが、初心者がつまずきやすく、しかし私が最も興奮を覚えるポイントです。

恒星間天体は、いわば「遠い星系から届いた、タイムカプセル」なのです。

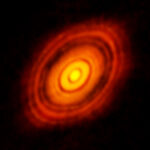

私たちは、太陽以外の恒星系にある惑星の姿を、まだ詳細に見ることはできません。しかし、そこから飛んできた天体のカケラを直接観測できれば話は別です。3I/ATLASに含まれる氷や塵の成分を分析することで、それが生まれた場所、つまり全く別の太陽系の「原材料」を知る手がかりが得られるのです。

しかも、この新たな訪問者はただ者ではありません。過去のどの使者よりも速い、観測史上最速となる驚異的なスピードで太陽系を駆け抜けているのです。その速さが意味するものとは—。

この記事では、あなたと一緒にこの新たな訪問者の謎を解き明かしていきます。

- 先駆者たちとの違いは?: 謎多きオウムアムアや、2番目のボリソフ彗星と比べて、3I/ATLASは何が特別なのか。

- どこから来たのか?: その軌道や猛烈なスピードから、どんな故郷を旅してきたと推測できるのか。

- 何をもたらすのか?: この天体の観測が、私たちの宇宙観をどのように塗り替えようとしているのか。

さあ、太陽系外からの使者が携えてきた、壮大な宇宙の物語を一緒に紐解いていきましょう。

恒星間天体とは何か? – 先駆者オウムアムアとボリソフ彗星の復習

3I/ATLASという新たな旅人について深く知る前に、まずは私たちの宇宙観を大きく変えた2人の「先輩」についておさらいしておく必要があります。彼らの発見なくして、今日の興奮はあり得ませんでした。

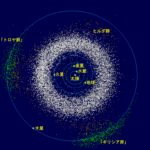

恒星間天体:二度と戻らない宇宙の放浪者

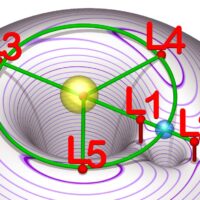

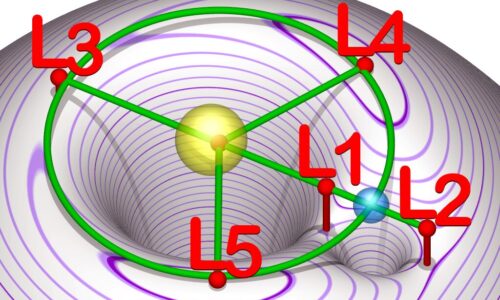

そもそも恒星間天体とは、太陽の重力に捕らわれず、私たちの太陽系を一度だけ通り過ぎていく天体のことです。太陽系の惑星や多くの彗星が太陽の周りを回り続ける「楕円軌道」を描くのに対し、彼らは二度と戻らない「双曲線軌道」という特殊なコースを辿ります。これは、彼らが太陽系の外からやってきて、再び外へと去っていくことの決定的な証拠です。

1I/ʻOumuamua(オウムアムア):謎に満ちた最初の使者

私が天文学の世界に本格的にのめり込む直接のきっかけとなったのが、2017年に発見されたこの「オウムアムア」でした。ハワイの言葉で「遠方からの最初の偵察者」を意味するこの天体は、何もかもが異例でした。

- 奇妙な形状: 観測データから、極端に細長い葉巻型、あるいはパンケーキ型と推定されました。

- 謎の加速: 彗星に見られるようなガスや塵の放出(コマ)が全く観測されなかったにもかかわらず、太陽から遠ざかる際に、重力だけでは説明できない謎の加速が見られたのです。

- 分類の混乱: 当初は彗星かと思われましたが、コマがないため最終的には小惑星に分類されました。一部の科学者からは「異星人の探査機では?」という大胆な仮説まで飛び出し、世界中で大きな議論を巻き起こしました。

オウムアムアは、私たちに「太陽系の常識が通用しない天体が存在する」という衝撃的な事実を突きつけ、恒星間天体という新たな研究分野の扉を開いたのです。

2I/Borisov(ボリソフ彗星):教科書通りの彗星

オウムアムアの衝撃から2年後、2019年にアマチュア天文家ゲンナディ・ボリソフが2番目の恒星間天体を発見しました。

ボリソフ彗星は、オウムアムアとは正反対でした。

- 明確な彗星活動: はっきりとしたコマと尾が観測され、誰が見ても典型的な「彗星」の姿をしていました。

- 組成の観測: 詳細な分光観測により、その組成が太陽系の彗星と非常によく似ていることが判明しました。

ボリソフ彗星は、SFのような謎ではなく、「他の恒星系でも、私たちの太陽系と同じような彗星が生まれている」という、地味ながらも極めて重要な事実を証明してくれました。

オウムアムアとボリソフ彗星という、あまりにも対照的な二人の先駆者。彼らが示した宇宙の多様性を背景に、いよいよ第3の使者『3I/ATLAS』の正体に迫っていきましょう。この新たな訪問者は、一体どちらのタイプに近いのでしょうか?

3I/ATLASの発見と正体:その軌道と組成から見える『故郷』の姿

2025年7月1日、チリに設置された望遠鏡が、見慣れない天体を捉えました。その異常な軌道を計算した天文学者たちはすぐに気づきます。「これもまた、太陽系の外からの訪問者だ」と。ATLASサーベイチームによって発見されたこの天体こそ、3I/ATLASでした。

観測史上最速!二度と戻らない旅路

私がこの天体のデータで最も衝撃を受けたのは、その速度です。3I/ATLASは、太陽系に対して秒速約58km(時速約21万km)という、とてつもない速度で進入してきました。

この速度がどれほど異常か、ピンとこないかもしれません。これは、地球が太陽の周りを回る公転速度(約30km/s)の約2倍、そしてオウムアムアやボリソフ彗星をも上回る、観測史上最速の恒星間天体なのです。

この猛スピードと、太陽の重力を振り切って飛び去っていく「双曲線軌道」は、3I/ATLASが太陽系のメンバーではなく、遠い星々の海を渡ってきた旅人であることの動かぬ証拠です。

この驚異的な速度は、この天体が母星系を飛び出した後、何十億年という非常に長い時間をかけて星間空間を漂流してきた可能性を示唆しています。

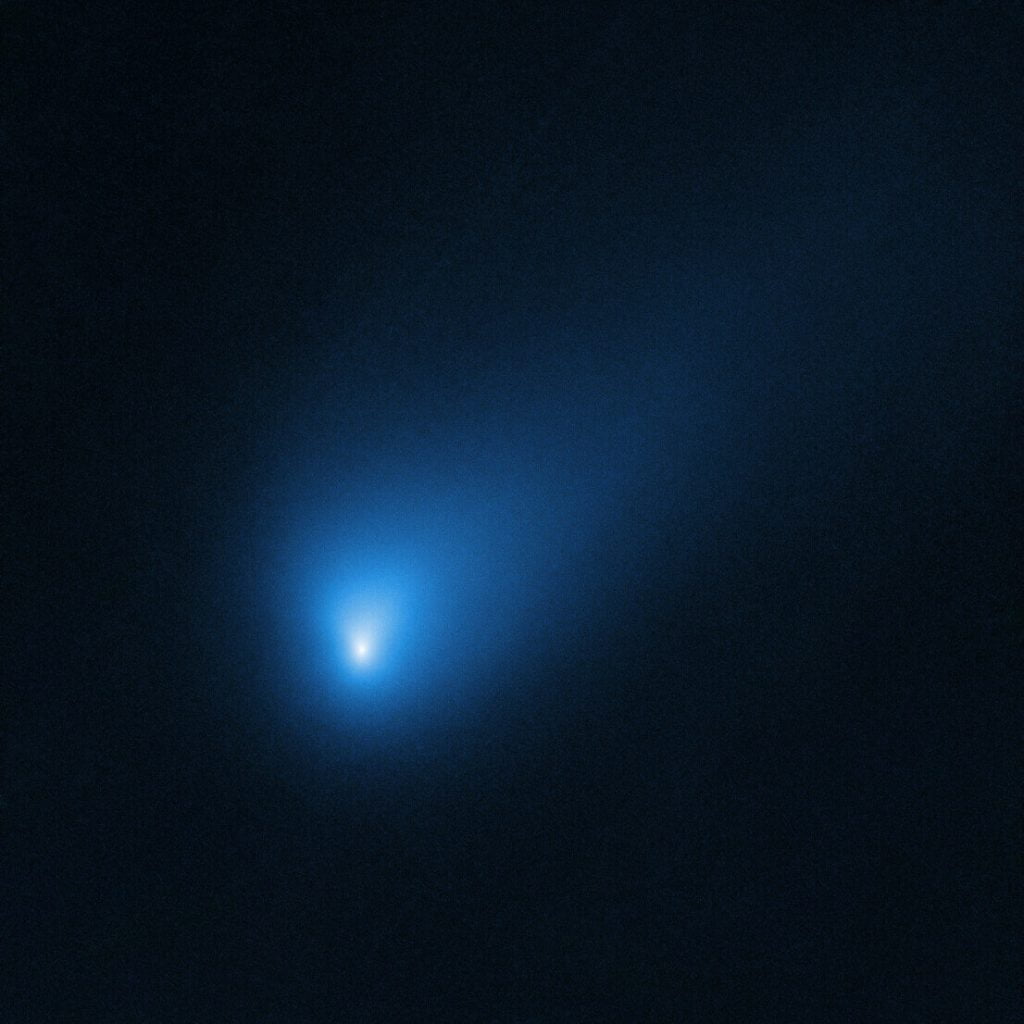

組成分析から探る「故郷」の化学

3I/ATLASの正体は、ボリソフ彗星と同様に「彗星」です。ハッブル宇宙望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡といった世界最高峰の観測装置がこの天体に向けられ、そのコマから放出されるガスの成分が詳しく分析されました。

その結果、私たちの太陽系の彗星でもおなじみの成分が検出されています。

- 水(H₂O)の氷

- 二酸化炭素(CO₂)

- 一酸化炭素(CO)

- ケイ酸塩の粒子(岩石の塵)

これらのデータは、3I/ATLASが生まれた恒星系にも、水や炭素といった生命の材料となりうる物質が豊富に存在することを示しています。この「タイムカプセル」の中身を詳しく調べることで、私たちは遠い星系の惑星がどのような材料から作られているのか、その化学的なレシピを垣間見ることができるのです。天文学者たちは、このデータの中に故郷の星の個性を映し出すわずかな違いがないか、今も解析を続けています。

では、このユニークな特徴を持つ3I/ATLASは、先輩たちと比べて具体的に何が違うのでしょうか?次の章で、3つの天体を並べて徹底的に比較してみましょう。

まとめ:星々の海を渡る旅人たちが語る、宇宙の壮大な物語

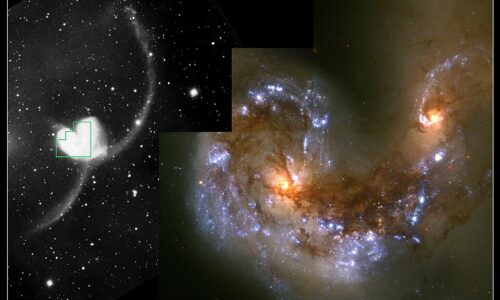

3I/ATLASの発見は、単に3番目の珍しい天体が見つかったというニュース以上の、深い意味を持っています。それは、宇宙が孤立した星々の集まりではなく、恒星間という広大な海を通じて、互いに物質を交換し合うダイナミックなネットワークであるという事実を、改めて私たちに示してくれました。

恒星間天体が拓く新たな天文学

これまで私たちは、遠い恒星系を望遠鏡で「眺める」ことしかできませんでした。しかし、恒星間天体という「天然の探査機」を直接観測することで、私たちは初めて、他の恒星系の物質に「触れる」ことができるようになったのです。これは天文学における革命的な出来事だと私は考えています。

3I/ATLASの観測は、現在この瞬間も続いています。

- 2025年10月3日には火星に約3000万kmまで接近し、欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機による観測が予定されています。

- その後は木星に接近し、同じくESAの木星氷衛星探査機「JUICE」も、この遠い客人にカメラを向ける計画です。

これらの探査機による接近観測は、地球からでは得られない貴重なデータをもたらしてくれるはずです。

未来への展望:これから訪れるであろう無数の使者たち

私たちが今、立て続けに恒星間天体を発見できているのは、観測技術の飛躍的な進歩のおげです。そして未来はさらに明るいと言えます。

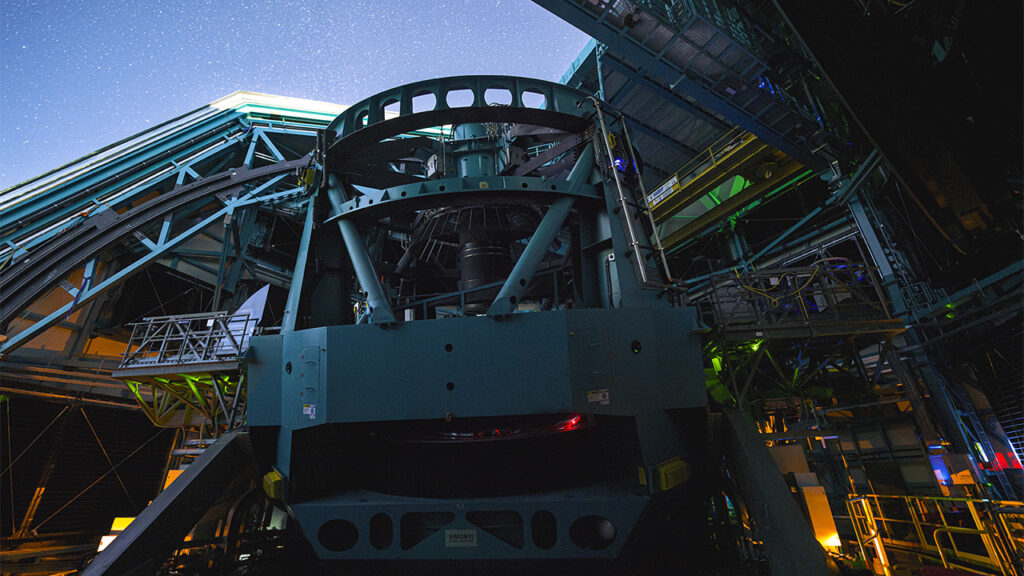

チリに建設されたヴェラ・C・ルービン天文台は、32億画素という超高性能カメラで、これまで人類が見たことのないほど広くて深い宇宙のサーベイ観測を開始します。この天文台が本格稼働すれば、今後10年間で、さらに多くの、そしてさらに奇妙な恒星間天体が発見されることはほぼ確実です。

オウムアムアの謎、ボリソフの親近感、そしてATLASの力強さ。星々の海を渡る旅人たちは、これからも私たちに宇宙の多様性と壮大さを教え続けてくれるでしょう。彼らが携えてくる遠い星系の物語に、これからも耳を傾けていきたいと思いませんか。

おすすめの記事

あなたのご意見をお聞かせください!

3I/ATLASの故郷は、一体どんな恒星系だと思いますか?あるいは、次に見つかる恒星間天体は、どんな姿をしていると想像しますか?ぜひ、あなたの考えや宇宙へのロマンを、下のコメント欄で共有してください。