なぜ今、空を見上げるべきか? 202X年天体イベントの魅力

2026年は、宇宙ファンにとって、そして天体観測に初めて挑戦する方にとって、「数年に一度の当たり年」です。

こんにちは、「Cosmic Note」運営者の(あなたの名前)です。私自身、長年にわたり宇宙の魅力に取り憑かれ、夜空を見上げてきました。初心者の頃、満月だというのに流星群を見ようと真冬の夜に凍えたり、逆に思いがけず完璧な条件で天の川の雄大さに言葉を失ったり、数多くの「失敗」と「感動」を経験してきました。

だからこそ、断言できます。2026年ほど、主要な天体イベントが「最高の観測条件」で揃う年は滅多にありません。

この記事は、単なる日付のリストではありません。

私が経験から学んだ「観測のコツ、そして失敗しないための準備」のすべてを詰め込んだ、2026年の宇宙を最高に楽しむための「ガイドブック」です。

この記事を読み終える頃には、あなたは2026年に夜空で起こる奇跡の数々を知り、それを自分の目で捉える準備が完璧に整っているはずです。

壮大な宇宙のドラマを、一緒に体験しに行きましょう。

見逃し厳禁! 2026年「必見」天体イベント ハイライトTOP5

まずは2026年に絶対に見逃してほしくない、最もエキサイティングなイベントを5つ厳選しました。なぜ必見なのか、その理由と共にご紹介します。

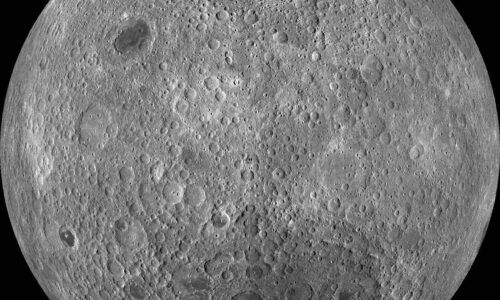

- 【最重要】3月3日:日本全国で見られる「皆既月食」

- なぜ必見か?: 月が地球の影に完全に隠され、赤黒い「赤銅(しゃくどう)色の月」に変貌する姿を、日本全国で、しかも観測しやすい時間帯(夕方〜深夜)に見ることができます。これほど好条件の皆既月食は非常に貴重です。

- 物理学の視点: 地球の大気によって屈折した「夕焼けの光」だけが月面を照らす、壮大な宇宙のイルミネーションです。

- 【最高の条件】8月13日頃:ペルセウス座流星群(極大)

- なぜ必見か?: 夏の風物詩であるペルセウス座流星群が、2026年は「新月」と重なります。これは、流星観測の最大の妨害者である「月明かり」が一切ない、数年に一度の完璧な条件を意味します。

- 物理学の視点: スイフト・タットル彗星が残した宇宙の塵(ちり)に地球が突入する現象。空の暗い場所なら、1時間に50個以上の流星が期待できます。

- 【好条件】12月14日頃:ふたご座流星群(極大)

- なぜ必見か?: 年間最大の流星数を誇る「流星群の王様」も、2026年は絶好の条件です。月が細く(月齢5)、夜20時頃には沈むため、流星が最も活発になる深夜帯は「月明かりゼロ」の暗闇となります。

- 物理学の視点: 母天体は彗星ではなく、小惑星ファエトンとされる珍しい流星群です。

- 【惑星の饗宴】2月・8月:惑星直列(惑星パレード)

- なぜ必見か?: 肉眼で見える惑星たちが、夕方(2月)と明け方(8月)の空の狭い範囲に大集合します。これは惑星が物理的に整列するわけではなく、「地球から見て同じ方向に見える」という見かけ上の現象ですが、これほど多くの惑星を一度に視界に収められるのは壮観です。

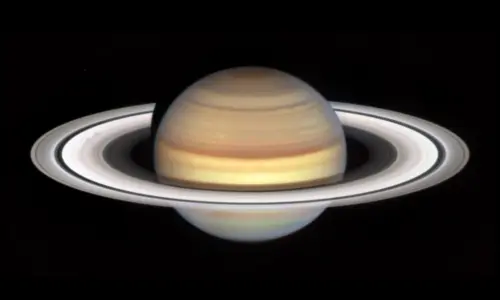

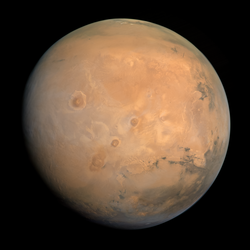

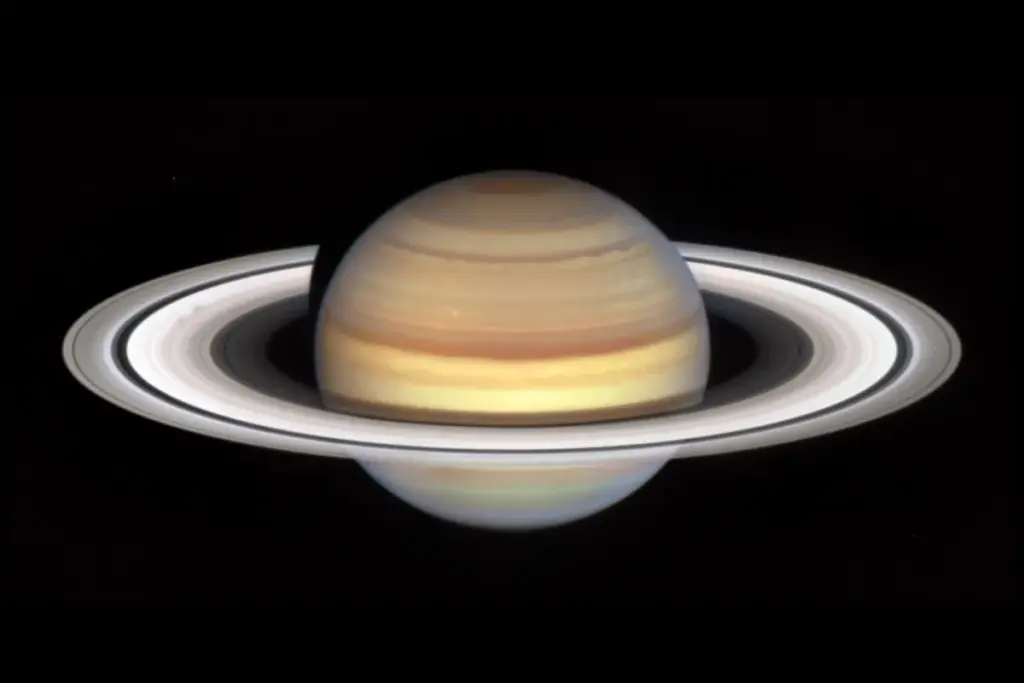

- 【望遠鏡チャンス】10月:土星が「衝(しょう)」

- なぜ必見か?: 土星が地球に最も近づき、最も明るく輝き、一晩中観測できるベストシーズンを迎えます。

- 物理学の視点: 「衝」とは、地球から見て土星が太陽の真反対に来る瞬間のこと。小さな天体望遠鏡でも、あの有名な「環」を確認できる絶好の機会です。

これらTOP5以外にも、2026年は毎月のように空が賑わいます。

次のセクションで、1年間の詳細な宇宙旅行のスケジュールを見ていきましょう。

【2026年 上半期ガイド】1月〜6月の天体イベント

カレンダーアプリや手帳に書き込んで、今から準備を始めましょう。

1月:新年の空に木星が輝く

年明けの1月は、主役が二つあります。一つは「惑星の王」木星。そしてもう一つが、三大流星群の一つ「しぶんぎ座流星群」です。

- 注目の主役:木星が衝(しょう)を迎える(1月)

- 現象の概要: 「衝」とは、地球から見て木星が太陽の真反対に来る瞬間です。これは、①地球との距離が最も近くなり、②見かけの大きさが最大になり、③一晩中観測できる、という三拍子が揃ったベストシーズンを意味します。

- 観測のコツ: 肉眼でもひときわ明るく輝いていますが、ぜひ双眼鏡や望遠鏡を向けてみてください。双眼鏡でも、木星のそばに並ぶ4つの「ガリレオ衛星」が見えるはずです。

- その他のイベント:しぶんぎ座流星群(1月4日頃 極大)

- 現象: 三大流星群の一つで、多くの流星が期待されます。

- 月明かりの影響: 最悪。当日はほぼ満月(月齢15)で、一晩中明るい月が空にあるため、暗い流星は完全にかき消されてしまいます。1月は無理をせず、暖かくして窓から木星を眺めることをお勧めします。

2月:夕焼けに惑星たちが集う

2月は、夕方の西の空が非常に賑やかになります。水星が見やすくなり、月末には6つの惑星が集合する「惑星パレード」が控えています。

- 注目の主役:夕方の「惑星パレード」(2月28日頃)

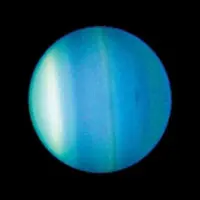

- 現象の概要: 水星、金星、海王星、土星、天王星、木星の6惑星が、日没後の西の空の低い位置に集まって見えます。

- 観測のコツ: 肉眼では、明るい金星、木星、土星、水星を見つけるのが精一杯でしょう。海王星や天王星は双眼鏡や望遠鏡が必要です。

【運営者メモ】:

惑星直列やパレードと聞くとSF映画のように一直線に並ぶ姿を想像しがちですが、実際は「空の狭い範囲に集まっている」状態です。これは物理的に整列するわけではなく、「見かけ上」の集合です。過度な期待は禁物ですが、これだけ多くの惑星を一度に(双眼鏡の視野で)確認できるのは稀な機会です。日没直後の短時間が勝負です。

- その他のイベント:水星が東方最大離角(2月中旬)

- 現象: 太陽に最も近い水星は、常に見かけ上太陽の近くにあり、見つけにくい惑星です。「東方最大離角」は、水星が太陽から東側(日没後の西の空)に最も離れるタイミングで、観測のチャンスとなります。

3月:★ 日本全国で「皆既月食」ショー(3月3日)

2026年最初のハイライト、皆既月食です。今回は日本全国で、月の出から皆既食の終わりまで、非常に良い条件で観測できます。

- 注目の主役:皆既月食(3月3日)

- 現象の概要: 太陽・地球・月が一直線に並び、月が地球の影(本影)にすっぽりと入る現象です。

- タイムテーブル(全国共通):

- 18:50頃: 月が欠け始める(部分食 開始)

- 20:05頃: 月全体が影に入る(皆既食 開始)

- 20:34頃: 月食が最大

- 21:03頃: 皆既食が終わり、月が輝きを取り戻し始める(皆既食 終了)

- 22:17頃: 月が元の満月に戻る(部分食 終了)

- 観測のコツ: 肉眼で十分楽しめます。安全な場所で東の空を見上げてください。双眼鏡があれば、月が「赤銅(しゃくどう)色」に染まる様子や、欠けていく縁のクレーターの立体感がよくわかります。

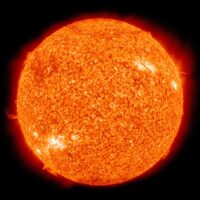

【運営者メモ】「赤銅色の月」の正体とは?

月が地球の影に入っても真っ暗にならないのは、地球の大気が「レンズ」のようになるからです。

地球の大気を通過する太陽光のうち、青い光は散乱されますが、波長の長い赤い光だけが屈折して、影の中の月面をほのかに照らします。

私たちが月面で見ている「赤銅色」の光は、いわば「地球を縁取った夕焼けの光」が月に届いたもの。そう考えると、非常にロマンチックな現象だと思いませんか?

4月:「春の小川」こと座流星群

3月の大イベントが終わり、4月は比較的静かな月です。春の夜長に、こと座流星群が小さなピークを迎えます。

- 注目の主役:4月こと座流星群(4月23日頃 極大)

- 現象: 春の流星群としては比較的活発で、時折「火球」と呼ばれる明るい流星が見られるのが特徴です。

- 観測のコツ: 極大は22日の夜から23日の明け方にかけて。

- 月明かりの影響: やや悪い。月齢5の月が夜空にあり、日付が変わる頃(0時過ぎ)に沈みます。月が沈んだ後の、23日の未明から明け方にかけてが観測のチャンスです。

5月:ハレー彗星の置き土産

5月のゴールデンウィーク頃は、「みずがめ座η(エータ)流星群」がピークを迎えます。有名なハレー彗星のダスト(塵)が起源です。

- 注目の主役:みずがめ座η流星群(5月6日頃 極大)

- 現象: ハレー彗星が残した塵の中を地球が通過することで見られます。

- 観測のコツ: 放射点が昇ってくるのが遅いため、観測は深夜から明け方にかけてが本番です。

- 月明かりの影響: 最悪。当日は月齢17と、ほぼ満月に近い月が一晩中輝いています。残念ながら、2026年の観測は絶望的です。

6月:宵の明星と惑星の王がランデブー

梅雨の時期ですが、晴れ間が狙える日には、西の空で美しい光景が待っています。太陽系の2大「明るい」惑星、金星と木星が大接近します。

- 注目の主役:金星と木星が大接近(6月9日頃)

- 現象: 日没後の西の空で、「宵の明星」金星と「惑星の王」木星が見かけ上、非常に近く並んで見えます。

- 観測のコツ: これは肉眼で最も楽しめるイベントの一つです。非常に明るい2つの星が寄り添う姿は、夕焼け空で圧巻の光景となるでしょう。双眼鏡の同一視野に2つが収まる姿も壮観です。

- その他のイベント:金星・木星・水星の集合(6月中旬)

- 現象: 大接近の後も、この2惑星に水星が加わり、夕方の西の空の低い位置で3惑星が集まります。

【2026年 下半期ガイド】7月〜12月の天体イベント

いよいよ2026年のクライマックス、下半期です。夏の「ペルセウス座」、秋の「土星」、冬の「ふたご座」と、主役級のイベントが目白押しです。

7月:夏の嵐(ペルセウス座)への序章

いよいよ夏の天体観測シーズンの幕開けです。7月は、8月のペルセウス座流星群の「リハーサル」とも言える「みずがめ座δ南流星群」が活動します。

- 注目の主役:みずがめ座δ南流星群(7月31日頃 極大)

- 現象: 夏の南の空で活動する流星群。数は多くありませんが、ペルセウス座流星群と同時期にも活動するため、夏の流星観測を彩る脇役です。

- 月明かりの影響: 最悪。当日は満月(月齢16)で、残念ながら観測には適しません。8月の本番に備えましょう。

8月:★ 2026年最大!「完璧な」ペルセウス座流星群(8月13日頃)

夏の夜空を彩る最大の天体ショー、ペルセウス座流星群がやってきます。そして2026年は、数年に一度の「完璧な条件」です。

- 注目の主役:ペルセウス座流星群(8月13日頃 極大)

- 現象: 三大流星群の一つで、夏休みの時期と重なるため最も人気があります。母天体はスイフト・タットル彗星です。

- 観測のコツ: 12日の夜から13日の明け方にかけてが最大のチャンス。極大時刻は13日の昼間と予想されているため、12日夜と13日夜の両方に期待が持てます。

- 月明かりの影響: 最高(新月)。当日は月齢0、つまり新月です。一晩中、月明かりの邪魔が一切ない、これ以上ない最高の条件です。暗い空なら1時間に50個以上の流星も夢ではありません。

[図表提案] 流星群の正しい観測方法(放射点を見るのではなく、空全体を広く見渡す様子を示したイラスト)

【運営者メモ】流星群観測、最大のコツ

初心者がやりがちな間違いが、「ペルセウス座」の方向だけを必死に見つめることです。

流星は「放射点(ペルセウス座の一点)」から四方八方に飛び出します。むしろ、放射点から少し離れた空(例えば天頂付近)の方が、軌跡の長い流星が見やすいのです。

コツは「空全体をぼんやりと眺めること」。レジャーシートやリクライニングチェアに寝転んで、リラックスして待ちましょう。最低15分は目を暗闇に慣らしてください。

8月とはいえ夜は冷えるので、上着と虫除けもお忘れなく。

9月:月と金星を愛でる秋

夏の喧騒が過ぎ、秋の澄んだ空が訪れます。今月は「中秋の名月」と、ひときわ明るく輝く金星が主役です。

- 注目の主役:宵の金星が最大光度 & 中秋の名月

- 金星(9月): 日没後の西の空で「宵の明星」として輝く金星が、最も明るくなる「最大光度」を迎えます。その明るさは、まるで飛行機と見間違うほどです。

- 中秋の名月(9月25日): 旧暦8月15日のお月見です。

【運営者メモ】:

2026年の「中秋の名月」は、天文学的な満月の2日前にあたります。少しだけ欠けた月になりますが、月は満月よりも少し欠けている方が、クレーターの陰影が際立って美しく見えます。双眼鏡で月の「ウサギ」の模様や、縁のクレーターを観察してみてください。

10月:★「土星の環」を見るベストシーズン(10月)

天体望遠鏡を持っている人、あるいは購入を検討している人にとって、10月は最高の月です。土星が「衝」を迎え、観測のベストシーズンに入ります。

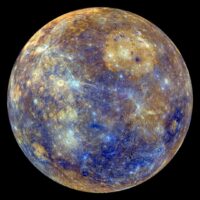

- 注目の主役:土星が衝(しょう)を迎える

- 現象: 1月の木星と同様、地球と土星の距離が最も近くなり、一晩中観測しやすくなります。

- 観測のコツ: 土星の魅力は、何と言っても「環」です。(こうした惑星の環をハッキリ見るための機材については、セクション4の『準備ガイド』で詳しく解説します)

【運営者メモ】私が宇宙にハマった「環」の衝撃

私が初めて自分の望遠鏡で土星の環を見たときの衝撃は、今でも忘れられません。「本当に浮いている…!」と。

土星の環は、小さな望遠鏡でも「耳のついた円盤」のように見えます。それは、教科書で見た写真とは違う、自分自身の眼で捉えた「本物」の宇宙です。

2026年は、この環の傾きが比較的小さくなっている時期にあたります。細くシャープに見える環を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

- その他のイベント:オリオン座流星群(10月22日頃 極大)

- 月明かりの影響: やや悪い。月齢11の月が夜空を照らすため、観測条件は良くありません。

11月:冬の星座と明け方の惑星

冬の星座たちが夜空を支配し始めます。11月は比較的大きなイベントはありませんが、空は1年で最も澄み渡る季節です。

- 注目の主役:明け方の惑星直列(11月下旬)

- 現象: 明け方の南東の空に、水星、金星、火星、木星といった肉眼でも明るい惑星たちが集まります。

- 観測のコツ: 早起きが必要ですが、澄んだ空気の中、明るい惑星たちが並ぶ姿は壮観です。

【運営者メモ】「何もない夜」こそ、最高の観測日和

イベントがない月は、天体観測に向かないのでしょうか? 決してそんなことはありません。

月明かりのない夜、冬の天の川が空を貫き、オリオン大星雲やすばる(プレデス星団)が肉眼でも確認できます。

スマート望遠鏡を持っている方なら、アンドロメダ銀河やさんかく座銀河など、淡い「深宇宙天体」を狙う絶好のチャンスです。

12月:★ 寒さを忘れる「ふたご座流星群」(12月14日頃)

2026年を締めくくるのは、三大流星群のフィナーレ「ふたご座流星群」です。8月のペルセウス座に続き、こちらも「好条件」で観測が期待できます。

- 注目の主役:ふたご座流星群(12月14日頃 極大)

- 現象: 年間で最も安定して多くの流星が出現する流星群の王様。ペルセウス座が彗星起源なのに対し、ふたご座は「ファエトン」という小惑星が起源とされています。

- 観測のコツ: 13日の夜から14日の明け方、14日の夜から15日の明け方がチャンス。放射点が夜8時頃には昇ってくるため、早い時間から観測できます。

- 月明かりの影響: 良好。当日は月齢5と細い月で、夜20時頃には沈んでしまいます。つまり、流星群が本格化する時間帯は、月明かりの影響が全くない最高の条件となります。

【運営者メモ】「寒さ対策」が観測の成否を分ける

ふたご座流星群は、私個人の一番のお気に入りです。なぜなら、流星が比較的ゆっくりと、明るく色づいて(緑や黄色に見えることも)流れるため、見応えがあるからです。

ただし、最大の敵は「寒さ」。観測は防寒対策が9割です。

初心者の頃、GORE-TEXのジャケットを着て「完璧だ」と思ったのに、30分で足先から凍えてリタイアしたことがあります。見落としがちなのは「下半身」と「末端」。

ダウンパンツ、厚手の靴下(カイロも)、ニット帽、ネックウォーマー、手袋。これでもかというくらい重ね着して、温かい飲み物を用意して臨みましょう。

天体観測を100倍楽しむ準備ガイド:機材と必須テクニック

2026年のイベントを「最高の体験」にするには、準備が9割です。ここでは、あなたのレベルと目的に合わせた3つの観測スタイルと、必須のテクニックを解説します。

パターン1:【肉眼・双眼鏡】(流星群、月食、惑星集合向け)

最も手軽でありながら、宇宙の雄大さを最も感じられるスタイルです。流星群や月食は、望遠鏡よりも肉眼や双眼鏡が適しています。

- 必須アイテム

- 赤いライト: 懐中電灯に赤いセロファンを巻くだけでもOK。暗闇に慣らした目(暗順応)を保護するため、白い光は厳禁です。

- 星座早見盤・星座アプリ: 今どの方向に何があるかを知るための「地図」です。

- 防寒・虫除け対策: 夏でも夜は冷えます。上着やブランケットは必須。虫除けスプレーも同様です。

- レジャーシート / リクライニングチェア: 特に流星群観測では、空を長時間見上げるため、首が疲れない体勢が何より重要です。

- 観測のコツ(特に流星群)

- 暗闇に目を慣らす: スマホの画面を消し、最低15分は暗闇に目を慣らしましょう。これだけで見える星の数が劇的に増えます。

- 場所: できるだけ人工光の少ない、空が開けた場所を選びます。

- 方角: (最重要) 放射点(例:ペルセウス座)を見る必要はありません。空全体をぼんやりと広く見渡すのが、最も多くの流星を捉えるコツです。

パターン2:【(従来型)天体望遠鏡】(月食、惑星の環・衛星向け)

月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星など、「そこにあるディテール」を自分の目で確認したい方向けです。

- 初心者向けの選び方

- 架台: 直感的に上下左右に動かせる「経緯台(けいいだい)」タイプがおすすめです。「赤道儀」は星を自動で追いかけられますが、最初の設定が難しい上級者向けです。

- 種類: レンズで光を集める「屈折式」と、鏡で集める「反射式」があります。まずはメンテナンスが簡単な「屈折式」の入門機(Vixenの「Polta II A80Mf」やKenkoの「Skywalker SW-70A」など)から触れてみるのが良いでしょう。

- 2026年の活用法: 3月の皆既月食で赤黒く染まるクレーターを拡大したり、10月の土星の環を自分の目で捉えたりするのに最適です。

パターン3:【スマート天体望遠鏡】(月、惑星、星雲・銀河向け)

近年、天体観測の常識を覆した「第3のスタイル」です。都市部の明るい空でも、まるでハッブル宇宙望遠鏡のような星雲・銀河の姿を映し出せます。

- スマート望遠鏡とは?

DWARF 3、Vespera II、Seestar S50 などが代表的な機種です。望遠鏡本体にカメラとコンピューターが内蔵されており、観測はすべてスマートフォンのアプリで行います。

- 使い方(驚くほど簡単です)

- 三脚を立てて電源をONにします。

- スマホとWi-Fiで接続し、専用アプリを起動します。

- アプリの星図やリストから見たい天体(例:「土星」)を選ぶだけ。

- あとは望遠鏡が自動でその天体を探し(自動導入)、追尾を始めます。

- 淡い星雲や銀河の場合、「ライブスタック」という機能が作動し、数秒ごとに撮影した画像をリアルタイムで重ね合わせ、スマホの画面上に色鮮やかな天体の姿が浮かび上がってきます。

- 2026年の活用法

- 最適: 10月の土星や1月の木星、11月の「何もない夜」のアンドロメダ銀河など、「特定の天体をじっくり見る」のに最適です。

- 不向き: 流星群(8月・12月)には絶対に向きません。視野が狭すぎるため、いつどこに流れるか分からない流星を捉えるのは困難です。

- おすすめ: 8月や12月の流星群の夜は、「肉眼で流星群を楽しみながら、隣でスマート望遠鏡にアンドロメダ銀河を撮影させておく」という、最も贅沢な「二刀流」観測がおすすめです。

まとめ:2026年、夜空はあなたを待っている

2026年の天体イベントカレンダーと、それを楽しむための準備ガイドをお届けしました。

2026年は、「皆既月食」という大イベントと、「ペルセウス座」・「ふたご座」という二大流星群がどちらも最高の条件で揃う、まさに奇跡のような一年です。

この記事が、2026年の夜空を見上げるあなたの「羅針盤」になれば幸いです。

カレンダーを参考に、まずは一つでも観測計画を立ててみてください。

そして、ぜひ皆さんの「観測体験」をシェアしてください。

「ペルセウス座流星群が見えた!」「初めて土星の環に感動した!」など、あなたの感動を、ぜひこの記事のコメント欄やSNSで教えてください。お待ちしています!

(推奨ハッシュタグ: #cosmicnote観測部)

関連記事

参考文献

- せんだい宇宙館. (n.d.). 2026年に見られる主な天文現象. https://sendaiuchukan.jp/event/plan/event2026/event2026.html

- 月光天文台. (n.d.). 太陽・月・星のこよみ. https://gekkou.or.jp/koyomi/

- スタディスタイル 自然学習館. (2025, Jan 1). 天文現象ガイド 2026年. https://www.study-style.com/seiza/calendar/topics/2026/

- 国立天文台(NAOJ). (n.d.). 流星群の観察方法. https://www.nao.ac.jp/astro/basic/obs-meteor-shower.html

- Honda Kids. (n.d.). 流れ星の正体とは? 12月の「ふたご座流星群」をもっと楽しむ方法. https://www.honda.co.jp/kids/explore/shooting-star/

- アストロアーツ. (2025, Feb 1). 2026年の暦要項発表、3月に皆既月食. https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13917_calendar

- アストロアーツ. (n.d.). 【特集】ペルセウス座流星群(2025年). https://www.astroarts.co.jp/special/2025perseids/index-j.shtml

- アストロアーツ. (2008, Jul 12). 【特集】2008年 ペルセウス座流星群:流星がたくさん見えるワケ. https://www.astroarts.co.jp/special/perseids2008/introduction-j.shtml

- 夜空の観測所. (2025, Aug 27). 2026年のペルセウス座流星群の情報まとめ!. https://photogenic-cosmos.com/archives/5305

- 夜空の観測所. (2025, Aug 15). 2026年の流星群一覧!. https://photogenic-cosmos.com/archives/5164

- 夜空の観測所. (2025, Aug 8). 2026年は惑星直列が 3回見れる年!. https://photogenic-cosmos.com/archives/4908

- アストロアーツ. (n.d.). 【特集】土星(2025~2026年). https://www.astroarts.co.jp/special/2025saturn/index-j.shtml

- Star Walk. (n.d.). 次の6つ惑星の直列は2026年2月28日!. https://starwalk.space/ja/news/what-is-planet-parade

- 『宇宙兄弟』公式サイト. (2017, Oct 26). 星を見る準備知ってる?天体観測で必要なこと. https://koyamachuya.com/contents/68694/

- Precious.jp. (2018, Sep 10). ロマンチックな星空を満喫!天体観測入門の道具は意外とお手ごろ. https://precious.jp/articles/-/7401

- YouTube. (2022, Nov 7). 【月の色が変わる?】皆既月食を楽しむためにはこれを見て!メカニズムと魅力を徹底解説!. https://www.youtube.com/watch?v=LpG-2SBfcoY

- YouTube. (2021, May 24). 【宇根山天文台】皆既月食解説動画. https://www.youtube.com/watch?v=XUDB_S7mrfI

- YouTube. (2025, Sep 2). 【理科の特別授業】 皆既月食のすべて。赤銅色になる理由から、日食との意外な違いまで完全解説。. https://www.youtube.com/watch?v=bqg2t_VJRkc

- YouTube. (2025, Jan 22). 【惑星直列を見よう!2025年1月,2月に観察できる!!】. https://www.youtube.com/watch?v=hh2CLerWfhQ

- YouTube. (2022, Jun 24). 【惑星パレード】見逃すな!ここ数日だけしか見ることが出来ない惑星パレードを解説. https://www.youtube.com/watch?v=ZKC1W_GF1SY

- YouTube. (2022, Sep 6). 【土星や木星を見たい!】お手頃価格の天体望遠鏡「SW-70A」. https://www.youtube.com/watch?v=a3Ue4VFIeVA

- YouTube. (2016, Oct 29). 大人の初心者向け天体望遠鏡10選 第1部. https://www.youtube.com/watch?v=2lpBUuzHAxE

- 360LiFE(サンロクマル). (2024, Aug 13). 「スマート望遠鏡」なら初心者でも天体観測が楽しすぎる. https://360life.shinyusha.co.jp/articles/-/48123

- ギズモード・ジャパン. (2024, Apr 2). 10万円以下で極上天体撮影体験。スマート望遠鏡「Dwarf II」レビュー. https://www.gizmodo.jp/2024/04/dwarf-ii-smart-telescope-review-astronomy.html

- 天リフOriginal. (2023, Oct 16). 【新時代のスマート望遠鏡】Seestar S50レビュー. https://reflexions.jp/tenref/orig/2023/10/16/15979/

- 大阪市立科学館. (n.d.). スマート望遠鏡で広がる、あなたの宇宙. https://www.sci-museum.jp/wp-content/uploads/2025/05/universe05_04-09.pdf

- 大阪市立科学館. (n.d.). 1.月のクレーターを、見て. http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~yoshiya/smarttel_handbook2025.pdf

- UNISTELLAR. (n.d.). 使用例. https://www.unistellar.com/ja/use-cases/