「人類は、いずれ多惑星種になる」

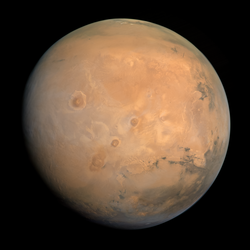

SF映画の台詞ではありません。これは、現代宇宙開発をリードするイーロン・マスク氏が語る、人類の未来ビジョンです。平均気温-63℃、大気は地球の100分の1。この極寒で真空に近い世界に、第二の故郷を築く。これは人類史上最も壮大な挑戦か、それとも最も傲慢な夢物語か。その答えを探る鍵こそが「テラフォーミング」——火星(Terra)を、人類が住める地球のような環境に作り変える(Forming)という、惑星規模の環境改変計画です。

しかし、その道のりは決して平坦ではありません。輝かしい可能性の裏には、現在の科学技術の限界を遥かに超える、巨大な物理的・倫理的な壁がいくつも立ちはだかっています。

この記事では、火星テラフォーミング計画の具体的な手法から、計画を阻む厳しい現実、そして筆者が考えるより現実的な未来像まで、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。この記事を読み終える頃には、人類の壮大な挑戦の「今」と「未来」が、明確に見えているはずです。

それではまず、凍てつく赤い星を人類の新たな故郷へと変える、壮大な計画の第一歩から見ていきましょう。

第1章:凍てつく赤い星を温めろ!火星大気創出の3大シナリオ

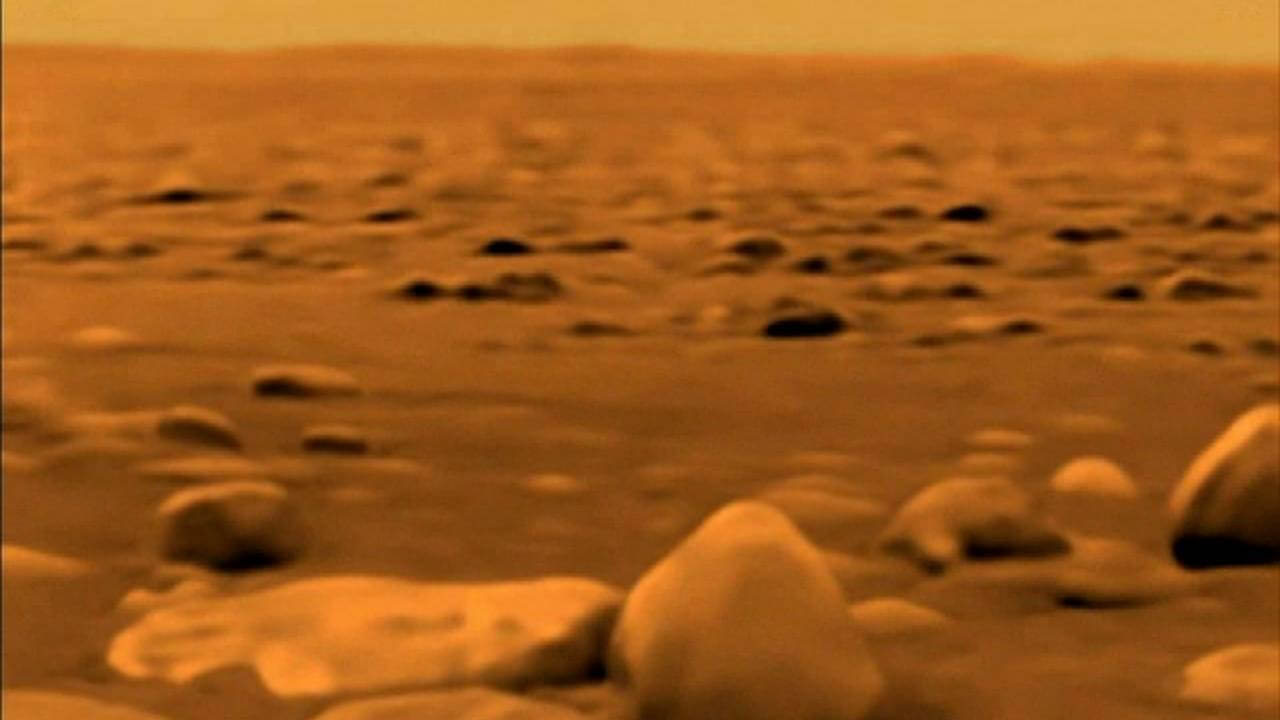

平均気温-63℃、大気圧は地球の1%未満。現在の火星は、生命にとってあまりに過酷な世界です。テラフォーミングの最初の目標は、この極寒の惑星を「温暖化」させ、活動の基盤となる「大気」を作り出すことにあります。

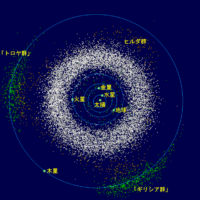

その鍵を握るのが、火星の極冠に大量に眠るドライアイス(二酸化炭素の氷)です。これを昇華(気化)させ、強力な温室効果ガスである二酸化炭素を大気中に放出できれば、惑星全体の温度を上昇させられると考えられています。

現在、主に3つのシナリオが検討されています。

シナリオ1:軌道上の巨大ミラー

火星の軌道上に、直径250km級ともいわれる太陽光を反射する巨大な鏡(軌道ミラー)を複数設置し、その光を極冠に集中させて加熱する方法です。クリーンで持続的なアプローチですが、これほど巨大な構造物を宇宙空間で建設・維持する技術は、まだ私たちの手にはありません。

シナリオ2:温室効果ガス工場

火星の豊富な資源(大気中の炭素や土壌中のフッ素など)を利用して、パーフルオロカーボン(PFCs)のような、二酸化炭素の数千倍の温室効果を持つ人工ガスを生成する工場を建設する案です。比較的少ない量で高い効果が期待できますが、惑星規模のプラントを建設・稼働させるための莫大なエネルギーが必要となります。

シナリオ3:小惑星の衝突

アンモニアの氷を豊富に含む小惑星の軌道を変え、意図的に火星に衝突させるという大胆な方法です。衝突のエネルギーで惑星が加熱されると同時に、強力な温室効果ガスであるアンモニアが大気中に供給されます。しかし、天体の軌道を正確にコントロールする「宇宙のビリヤード」のような神業的技術や、衝突がもたらす予測不能なリスクなど、課題は山積みです。

【筆者分析】最も現実味のあるシナリオはどれか?

これら3つの壮大なシナリオのうち、筆者は「シナリオ2:温室効果ガス工場」が、唯一、技術的延長線上で議論の余地があると考えています。軌道ミラーは建設・維持技術のハードルが天文学的に高く、小惑星衝突は制御不能なリスクが大きすぎます。一方、ガス生成プラントは、エネルギー問題さえ解決できれば、地球の化学プラント技術の応用であり、出力の調整も可能です。惑星改造というよりは「惑星規模の巨大土木事業」として捉えることができるからです。

しかし、その最有力候補にさえ、厳しい科学的現実が示されています。2018年、NASAの支援を受けたコロラド大学のブルース・ジャコスキー博士らの研究チームは、「現在火星に存在する二酸化炭素や水を全て解放したとしても、大気圧は地球の7%程度にしかならず、温暖化の効果は限定的だ」と結論付けました。火星のかつての大気の多くは、磁場を失ったことで既に宇宙空間へ失われてしまったのです。

この事実は、テラフォーミングが単純な資源解放だけでは達成できない、より困難な挑戦であることを示唆しています。では、仮にこの問題をクリアできたとして、次は何が必要なのでしょうか。

第2章:生命の源を創り出す〜水と酸素の再生プラン〜

厚い大気が生まれ、惑星が温まり始めたなら、次なるステップは生命に不可欠な「液体の水」と「呼吸できる酸素」の創出です。

水の再生:眠れる海を呼び覚ます

NASAの探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」などの長年の観測により、火星の極冠や広範囲の地下には、今もなお大量の水の氷が眠っていることが確実視されています。惑星の温暖化が進めば、これらの氷が溶け出し、かつて火星に存在したとされる川や湖、そして海が復活するかもしれません。

酸素の生成:火星の大気から呼吸をつくる

現在の火星の大気(約95%が二酸化炭素)は、私たちにとっては猛毒ですが、これは見方を変えれば、酸素(O2)の原料となる酸素原子(O)の宝庫でもあります。2021年、NASAの火星探査車「パーサヴィアランス」に搭載された実験装置「MOXIE」は、火星の大気から電気分解によって純粋な酸素を生成することに、世界で初めて成功しました。これは将来の移住者が呼吸するための酸素や、ロケット燃料を現地生産できる可能性を示した、画期的な成果です。

大気を温め、水と酸素を作り出す。生命の舞台は整ったかのように見えます。しかし、たとえ最高の脚本(水と酸素)が用意されても、役者(人類)の登場を阻む、決して開くことのない5つの分厚い『緞帳(どんちょう)』が私たちの前に立ちはだかっているのです。それは、単なる技術的なハードルではありません。物理法則、生命倫理、そして時間という、人類の力が及ばないかもしれない根源的な『壁』なのです。

第3章:夢物語では終われない。計画を阻む5つの巨大な壁

これまでの章で描いてきた壮大な計画は、残念ながら現在の技術だけでは実現不可能です。最先端の科学をもってしても解決が難しい、5つの根本的な課題が存在します。

壁①:生命を拒む「有毒な土壌」

仮に大気と水が手に入ったとしても、すぐに農業を始めることはできません。火星の土壌(レゴリス)には、「過塩素酸塩」という化学物質が高濃度で含まれていることが、探査によって明らかになっています。これは人体(特に甲状腺)に有害な物質であり、農業利用のためには、惑星全土の表土を深さ数メートルにわたって「洗浄」するか、無害化するという途方もない作業が必要となります。その規模は、人類がこれまで行ってきたどんな環境浄化プロジェクトをも遥かに凌駕します。

壁②:人間の身体を蝕む「低重力」と「放射線」

第一に低重力です。火星の重力は地球の約38%しかなく、大気分子が宇宙空間へ逃げ出しやすくなるという物理的な問題に加え、骨密度の低下や筋力の衰えといった人体への深刻な影響も懸念されます。第二に強力な宇宙放射線です。磁場というバリアがないため、致死性の高い放射線が常に地表に降り注いでおり、人類の健康に深刻なリスクをもたらします。

壁③:天文学的な「コスト」と「時間」

- 時間: 専門家の試算では、楽観的なシナリオでも数百年、一般的には数千年〜数万年の期間が必要とされています。

- コスト: その費用は数千兆円〜数京円という、もはや国家予算では測れない規模に達すると言われています。これは全世界の年間GDP(約1京円)の数倍から数十倍に相当し、地球上の全人類が数年間、ただ火星のためだけに働き続けるのに等しいのです。

壁④:神の領域に踏み込む「倫理」と「法律」の壁

最後に、そして最も根源的な問題として、「私たち人類に、他の惑星の環境を根本的に変えてしまう権利はあるのか?」という倫理的な問いがあります。

- 惑星保護方針: もし、火星の地下深くに私たちも知らない独自の微生物が存在していた場合、テラフォーミングはそれを絶滅させる「惑星規模のジェノサイド」になりかねません。

- 宇宙条約: 宇宙空間や天体は、いかなる国家も領有権を主張できず、全人類の共通財産として平和的に利用することが定められています。

もし火星に微生物がいた場合、それを犠牲にしてでも移住を進めるべきでしょうか?この問いに、あなたならどう答えますか?技術的な可否だけでなく、私たちが宇宙に対してどう向き合うべきかという哲学的な問題が、ここに横たわっているのです。

壁⑤:最後の、そして最大の壁 – 吹き荒れる太陽風

テラフォーミング計画における最も根本的かつ解決が困難な問題が、火星には地球のような全球的な磁場(磁気圏)がほとんどないことです。地球では、この磁場が宇宙から降り注ぐ有害な放射線や「太陽風」と呼ばれる高エネルギー粒子の嵐から、私たち生命や大気を守るバリアの役割を果たしています。火星は、約40億年前にその機能を失ったため、せっかく大気を作り出しても、太陽風に晒されて再び宇宙空間へ剥ぎ取られてしまうのです。

この問題に対し、NASAの研究者からは壮大な構想が発表されています。それは、火星と太陽の間のラグランジュ点(L1、重力や遠心力が釣り合う安定点)に、超伝導コイルを用いた巨大な磁場発生装置を設置し、火星全体を覆う「人工磁気シールド」を創り出すというものです。しかし、この構想は現状ではあくまで思考実験の段階であり、実現に必要な技術や、それを永続的に稼働させるエネルギーはSFの域を出ません。仮に他の4つの問題を未来の技術で解決できたとしても、この物理法則の壁が残る限り、火星が第二の地球になることはないのです。

第4章:現実解としての「パラテラフォーミング」という選択肢

ここまで見てきたように、惑星全体を地球化する「完全なテラフォーミング」は、数世紀、あるいは数千年単位の未来においても、極めて非現実的と言わざるを得ません。では、人類の火星進出は単なる夢物語で終わるのでしょうか?

筆者はそうは思いません。ここに、より現実的な代替案として「パラテラフォーミング」という考え方が浮上します。

これは、惑星全体ではなく、限定された範囲を頑丈なドームや「屋根」で覆い、その内部空間だけを地球化するというアプローチです。例えば、天然の放射線シールドとして機能する地下の溶岩洞(Lava Tube)を活用したり、ゲール・クレーターのような巨大なクレーターの地形を利用してドーム都市を建設したりすれば、ドーム内部であれば大気圧を1気圧に保ち、有害な放射線を遮蔽し、温度を管理することも、遥かに少ないエネルギーで実現可能です。そして、その中で農業を行い、都市を築くのです。

これは、火星の厳しい自然と共存するための、より謙虚で、しかし着実な一歩と言えるでしょう。完全なテラフォーミングが「惑星の征服」だとすれば、パラテラフォーミングは「惑星への間借り」です。このアプローチこそが、今後数百年における人類の宇宙進出の、最も現実的な姿だと筆者は考えています。

結論:赤い星は、私たちを映す鏡である

この記事では、火星テラフォーミングの壮大な可能性と、それを阻む巨大な壁、そしてより現実的な未来像について見てきました。完全なテラフォーミングの実現は遥か遠い未来の夢だとしても、その夢を追い求める過程そのものに、人類にとって計り知れない価値が眠っているのは間違いありません。

- テクノロジーの飛躍的進化: 火星という極限環境を目指す挑戦は、エネルギー、食料生産、リサイクル技術など、地球上の課題解決にも繋がる無数のイノベーションを生み出します。

- 地球という惑星の再発見: 火星を住めるようにすることの困難さを知れば知るほど、私たちは、足元にある地球がいかに奇跡的で、代替不可能な存在であるかを痛感させられます。火星をかろうじて生存可能な状態にするために必要な数千年という時間と数京円というコストは、私たちが既に手にしているこの完璧な生態系(バイオスフィア)を守ることが、いかに賢明でコスト効率の高い選択であるかを、宇宙的なスケールで証明してくれるのです。

- 人類のフロンティア精神の象徴: 実現不可能に見える目標に挑み続ける探求心こそが、人類の文明を発展させてきました。火星は、私たちにとっての新たなフロンティアであり、未来への希望の象徴なのです。

火星テラフォーミングは、単なる惑星改造計画ではありません。それは、私たち人類が自らの科学技術とどう向き合い、地球という故郷をどう見つめ直し、そして宇宙における自らの立ち位置をどう定義していくのかを問いかける、壮大な哲学的プロジェクトなのです。

あの赤い星は、私たちに「不可能への挑戦」を促すと同時に、「帰るべき場所のかけがえのなさ」を静かに教えてくれる、最も身近で、最も偉大な鏡なのかもしれません。その答えを探す旅は、まだ始まったばかりです。

最後に:あなたへのおすすめコンテンツ

この記事で火星と宇宙への探求心が刺激されたなら、ぜひ以下のコンテンツでさらに知の世界を広げてみてください。

深掘りしたいあなたへ(書籍・映画)

- 映画『オデッセイ』(原題: The Martian): 火星でのサバイバルを科学的にリアルに描いた傑作。この記事で触れた火星環境の厳しさが実感できます。

- 書籍・ドキュメンタリー『Cosmos』シリーズ: 宇宙物理学者カール・セーガンが遺した、宇宙の壮大さと科学の面白さを教えてくれる不朽の名作です。

当ブログの関連記事

そして、ぜひあなたの考えも聞かせてください。

あなたが考える、テラフォーミングを阻む「第6の壁」は何だと思いますか?

ぜひ、下のコメント欄であなたの意見を教えてください。