日本の宇宙開発と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。

7年に及ぶ絶望的な旅の末、小惑星の欠片を地球に届けた「はやぶさ」の物語だろうか。あるいは、失敗の涙を乗り越え、ついに轟音とともに宇宙へ駆け上がった新型ロケット「H3」の雄姿だろうか。

私自身、幼い頃にテレビで見たロケットの打ち上げに心を奪われて以来、ずっと日本の宇宙開発を追いかけてきた。その物語は、単なる成功譚ではない。むしろ、光り輝く奇跡の裏には、世界でも類を見ない、焼け跡からの挑戦と、数多の失敗を乗り越えてきた先人たちの、壮絶なドラマが常に存在した。

この記事は、単なる歴史の解説ではない。私がこの物語に惹きつけられてきた理由、すなわち、戦後の鉛筆サイズのロケットから、現代のH3、そして未来の深宇宙探査までを一本の線で結ぶ、日本の宇宙開発を貫く「失敗を推進力に変える」という不屈の精神。そして、その独創的な技術力の源泉を、一人のファンとして、そして探求者として、深く、熱く解き明かすものである。

もしあなたが、絶望的な状況を「逆転の発想」で乗り越える人間の知恵と勇気に触れたいなら、この物語はきっと、あなたのためのものだ。

第1章:焼け跡からの挑戦 ― すべては一本の「鉛筆」から始まった

日本の宇宙開発史は、第二次世界大戦の敗戦という絶望の淵から始まる。GHQにより航空機の研究開発を全面的に禁じられ、日本の翼は失われた。多くの技術者が活躍の場を失う中、一人の男が立ち上がる。

糸川英夫。「日本の宇宙開発の父」と呼ばれる、バレエと作曲を愛した異能の天才である。

「飛行機がダメなら、もっと高く、大気圏の外まで飛ぶものを研究すればいい。水平がダメなら、垂直にやればいいじゃないか」

常識を軽々と飛び越えるこの逆転の発想こそ、日本の宇宙開発の原点だ。しかし、そこに潤沢な予算も、立派な設備もない。彼が仲間たちと最初に作り上げたのは、全長わずか23cm、まるで文房具のような「ペンシルロケット」だった。

1955年、東京・国分寺。後に日本の宇宙科学の聖地となる東京大学生産技術研究所の、埃っぽい工場裏で行われた水平発射実験。その小さなロケットがヒュッと音を立てて飛んだ瞬間こそ、日本の宇宙開発が産声を上げた瞬間である。それはあまりに小さく、ささやかな第一歩だった。しかし、その一歩にこそ、日本の宇宙開発のすべてが詰まっていたと私は思う。

【EDITOR’S INSIGHT】なぜこの「小さな一歩」が決定的に重要だったのか?

この出発点が、米ソの熾烈な宇宙開発競争と決定的に違うのは、その目的が「純粋な科学探査」であったことだ。当時、世界は冷戦の真っ只中。米ソのロケット開発は、敵国に核弾頭を送り込む大陸間弾道ミサイル(ICBM)開発と直結した、国家の威信と軍事力をかけた覇権争いであった。

一方、日本のロケットは「高層大気の物理現象を観測する」という科学目的から始まった。宇宙科学研究所(ISAS)の設立理念にも繋がるこの「平和利用」の原則は、その後の日本の宇宙開発のあり方を決定づける、揺ぎない背骨となる。軍事予算という巨大なエンジンを持たない代わりに、日本の技術者たちは純粋に技術の探求に没頭できた。それは、世界に誇るべき日本の宇宙開発の「思想的エンジン」であり、後の「はやぶさ」のような独創的なミッションを生む土壌となったのだ。

しかし、この純粋な科学探査の精神は、やがて国家の威信をかけた巨大プロジェクトの奔流の中で、大きな試練に立たされることになる。手にした翼では、まだ自由に飛ぶことはできなかったのだ。

第2章:ラムダの涙とH-IIの咆哮 ― 「宇宙への足」を自らの手に

ペンシルから始まった挑戦は、ベビー、カッパと進化を遂げ、ついに大気圏を越える「ラムダ(L)ロケット」へと到達する。目標はただ一つ、日本初の人工衛星をこの手で宇宙へ送り届けること。

だが宇宙への壁は厚く、ラムダは4機連続で打ち上げに失敗。「4段目の壁」と呼ばれる最終段の点火ミスに、関係者は唇を噛んだ。

そして1970年2月11日、5度目の挑戦。後がない覚悟の中、L-4Sロケット5号機は打ち上げられる。このロケットには、世界の常識を覆す仕掛けが施されていた。なんと、精密な誘導装置を、あえて搭載しなかったのだ。最終段をスピンさせて姿勢を安定させ、あとはニュートンの法則に身を任せる「無誘導重力ターン方式」。潤沢な予算と技術の制約から生まれたこの方法は、まさに糸川英夫から続く逆転の発想の極みだった。

やがて、鹿児島の内之浦宇宙空間観測所が捉えた微弱な電波が、軌道投入の成功を告げる。日本初の人工衛星「おおすみ」の誕生。ソ連、アメリカ、フランスに次ぐ世界4番目の快挙は、まさに知恵と執念で掴み取った栄光だった。

なぜ「純国産」に、あれほどこだわったのか

「おおすみ」は日本の自信となった。だが、より実用的な衛星を打ち上げるには、強力で精密な液体燃料ロケットが不可欠だった。当初は米国の技術に頼ったが、そこには大きな壁があった。基幹技術は「ブラックボックス」として決して開示されず、万が一トラブルが起きても日本は手出しできない。打ち上げ時期も、搭載する衛星も、米国の都合に大きく左右された。「自らの手で、自由に宇宙へ行くための足が欲しい」。この渇望こそ、純国産の大型ロケット「H-IIロケット」開発プロジェクトを始動させる原動力となったのだ。

その心臓部、メインエンジン「LE-7」の開発は、死闘そのものだった。

【技術の壁】なぜLE-7開発はそれほど困難だったのか?

採用した「二段燃焼サイクル」方式は、F1マシンのエンジンに例えられるほど高性能だが、構造が極めて複雑で、燃焼制御は困難を極めた。特に、マイナス253℃の液体水素を毎分1万6000回転以上で送り込むターボポンプは、わずかな振動や金属疲労が即座に大爆発に繋がる悪魔の機械だ。JAXAの記録によれば、燃焼実験では幾度となく爆発事故が発生し、技術者たちは常に死と隣り合わせで開発を続けた。爆発で吹き飛んだ建屋の映像は、その壮絶さを物語っている。

10年以上の歳月と無数の失敗を乗り越え、彼らはついに世界最高水準のエンジンを完成させる。

1994年2月4日、H-IIロケット試験機1号機が種子島の空へ舞い上がった。それは日本が真の意味で「宇宙への足」を手に入れ、宇宙先進国の仲間入りを果たした瞬間だった。

ついに手に入れた純国産の「翼」。しかし、この翼で前人未到の60億kmを旅するには、最高のエンジンだけでは不十分だった。想定外のトラブルという嵐の中で道を見つけ出す、「魂」とも呼ぶべき不屈の精神が必要とされた。次章では、その魂が起こした奇跡の物語、「はやぶさ」の死闘を追体験する。

第3章:「はやぶさ」の奇跡 ― 私が日本の宇宙開発に恋した理由

日本の宇宙開発史に数多ある挑戦の中で、もし一つだけ選べと言われたら、私は迷わず「はやぶさ」の物語を挙げる。H-IIロケットで手に入れた翼で、日本は世界初の小惑星サンプルリターンという、あまりに無謀で壮大なミッションに挑んだ。

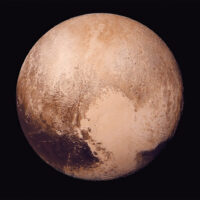

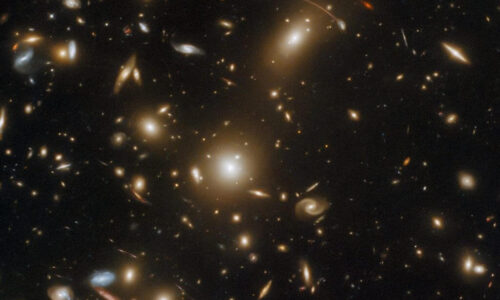

小惑星は、太陽系が生まれた約46億年前の情報を留める「タイムカプセル」だ。そのかけらを地球に持ち帰ることは、生命の起源の謎を解き明かすことに繋がる。この挑戦の重要性は、後継機「はやぶさ2」が持ち帰ったサンプルから、アミノ酸やRNAの構成要素であるウラシルといった「生命の設計図の材料」が発見されたことで劇的に証明されている (参考文献: Naraoka et al., 2023, Nature Communications)。

しかし、往復60億km、7年間の旅路は、私たちの想像を絶する試練の連続だった。それは、まるで神が「もう諦めろ」と囁いているかのような、絶望の連続だった。

満身創痍の帰還劇:絶望を覆した奇跡の解決策

| トラブル内容 | 絶望的な状況 | 奇跡の解決策 |

|---|---|---|

| 姿勢制御装置の故障 | 探査機の向きを変えるコマ(リアクションホイール)3台中2台が故障。三次元的な姿勢制御が原理的に不可能に。 | 残った1輪と太陽光の圧力、化学エンジンを組み合わせた前代未聞の制御法を創出。 |

| 通信途絶と行方不明 | 小惑星着陸時の不時着で燃料が漏れ、地球との通信が7週間も途絶える「ロスト」状態に。管制室は静まり返った。 | 全国の大型アンテナで呼びかけ続け、ノイズに埋もれた微弱な電波を執念で捕捉し、通信を回復。 |

| 化学エンジンの燃料漏洩 | 衝撃で姿勢制御用の燃料がほぼ全て漏洩。機体の制御不能、地球帰還は絶望的に。 | 漏れる燃料の力を逆利用して姿勢を安定させ、主エンジンの噴射で回転を止める神業を成功させる。 |

| イオンエンジンの瀕死 | 地球への帰路、4基の主エンジンのうち3基が次々と停止。地球へ帰る推進力を完全に喪失。 | 設計図にない「ニコイチ運転」を考案。 故障した2基から正常な部分を電子回路的に繋ぎ合わせ、1基として復活させる。 |

もしあなたがこの管制室にいたら、どうしただろうか。次から次へと襲いかかる絶望的な報告に、私ならきっと心が折れていただろう。だが、彼らは諦めなかった。

【EDITOR’S INSIGHT】「ニコイチ運転」に宿る日本の技術者魂

私が特に心を揺さぶられたのが「ニコイチ運転」だ。これは単なる修理ではない。壊れたAと壊れたBから、新しいCという機能を生み出す「創造」である。当時のプロジェクトマネージャー川口淳一郎氏の著書にもあるように、マニュアルなど存在しない未知の問題に対し、目の前にあるもので最善を尽くし、新たな道を生み出す。この精神こそ、限られた資源の中で知恵を絞り、世界を驚かせてきた日本のものづくり文化の真髄であり、技術者魂の結晶と言えるだろう。それは、焼け跡でペンシルロケットを作ったあの精神と、確かに繋がっている。

2010年6月13日、満身創痍で帰還した「はやぶさ」は、サンプルカプセルを分離後、自らは大気圏に突入。一筋の閃光となり、7年間の壮絶な生涯を終えた。その最後の輝きを、私は今でも忘れることができない。

この不屈の魂は、確かに次世代へと受け継がれた。しかし彼らを待っていたのは、奇しくも先人たちが経験したのと同じ、「打ち上げ失敗」という高く厚い壁だった。

第4章:H3の涙と未来への飛翔 ― 次の「大きな夢」へ

「はやぶさ」の奇跡から約10年。日本は新たな基幹ロケット「H3」の開発を進めていた。世界の衛星打ち上げビジネスが、SpaceX社の登場で「低コスト化」と「高頻度化」の時代に突入する中、日本の宇宙輸送の未来を担う、極めて重要な次世代機である。

だが、その船出はあまりに厳しかった。2023年3月7日、H3試験機1号機は第2段エンジンが着火せず、地上からの指令破壊信号によってミッションは失敗に終わった。あの完璧だったH-IIA/Bからのバトンを受け継ぐプレッシャーの中での、痛恨の失敗だった。

しかし、ここで立ち止まらないのが日本の宇宙開発だ。JAXAの調査報告書によれば、失敗の原因は第2段エンジン着火時の電気系統の過電流と推定された。考えうる全ての要因を徹底的に洗い出し、対策を施した。そして、わずか1年後の2024年2月17日、H3試験機2号機は完璧な打ち上げを成功させる。管制室が歓喜に沸く中、プロジェクトマネージャーが絞り出した「H3ロケット、宇宙へどうぞ、いってらっしゃい」という言葉は、この1年の苦闘を知る国民の涙を誘った。

広がり続ける日本の挑戦

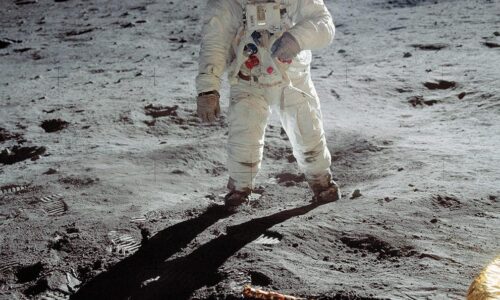

- 月面への挑戦(SLIM): 2024年1月、月着陸機「SLIM」が、目標地点に対し誤差わずか55mという世界初のピンポイント着陸に成功。これは、クレーターの縁のような危険だが科学的価値の高い場所へも安全に降りられることを意味し、「降りたい場所に降りる」という月探査の新時代を切り拓いた。

- 民間企業の躍進: ispace社をはじめとする宇宙ベンチャーが次々と月探査に挑み、宇宙開発はもはや国だけのものではなくなった。日本の技術力が新たなビジネスを生み出している。

- 次の深宇宙へ(MMX): 「はやぶさ」の技術を発展させ、火星の衛星「フォボス」からサンプルを持ち帰る火星衛星探査計画(MMX)が進行中だ。成功すれば、火星の成り立ち、そして生命の痕跡の謎に迫る、再び世界を驚かせる快挙となる。

おわりに ― 夢は、世代を超えて

焼け跡で生まれた、一本の鉛筆から始まった物語。

それはやがて日本初の人工衛星となり、純国産の大型ロケットとなり、60億km彼方の小惑星にまで到達した。

私が愛してやまないこの物語は、失敗の歴史そのものだ。

だが、ラムダの涙が「おおすみ」の歓喜を生み、LE-7の爆発がH-IIの咆哮となり、「はやぶさ」の絶望が奇跡の灯火となり、そしてH3の失敗が、日本の宇宙開発をまた一つ強くした。

糸川英夫が蒔いた「小さな夢」の種は、世代を超えて受け継がれ、今も宇宙という無限のキャンバスに新たな物語を描き続けている。次に私たちが目撃するのは、月面に立つ日本人の足跡か、火星に舞い降りる探査機か。

夜空を見上げたとき、この物語を少しだけ思い出してみてほしい。その挑戦が続く限り、私たちの夢もまた、決して尽きることはないのだから。

この物語の続きを、あなたも

日本の宇宙開発の最前線に触れてみませんか? JAXAのYouTubeチャンネルでは、ロケットの打ち上げがライブ配信され、あの管制室の緊張と歓喜をリアルタイムで体験できます。また、相模原キャンパスなどの施設では、本物の探査機やロケットエンジンを間近に見ることも可能です。

あなたが最も心を動かされたのは、日本の宇宙開発のどのエピソードですか?ぜひコメントで教えてください。

おすすめの記事

参考文献

- JAXA. (2023). H3ロケット試験機1号機 打上げ失敗原因調査状況について.

- 川口 淳一郎. (2010). はやぶさ、7年間の軌跡.

- Naraoka, H., Takano, Y., Dworkin, J.P. et al. (2023). Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. Nature Communications.

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所 デジタルアーカイブス.