あなたの手の中にあるスマートフォン。その驚異的な計算能力は、半世紀以上前に人類を月に送ったコンピュータを遥かに凌駕します。しかし、そのテクノロジーの源流に、アポロ計画を成功に導いた「物理学」の叡智が深く関わっているとしたら、あなたの見る世界は少し違って見えてくるかもしれません。

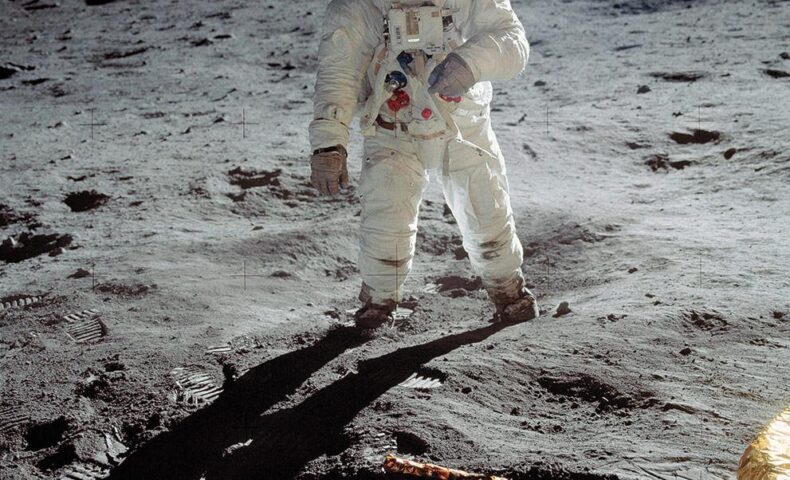

大地を揺るがす轟音とともに、人類史上最大のロケット「サターンV」が天を衝いた。その先端に乗せられた小さな司令船が目指すのは、38万km彼方の月。しかし、この旅を真に支配していたのは、轟音でも炎でもなく、紙とペン、そして原始的なコンピュータで導き出された「物理法則」という静かな力でした。

この記事では、この歴史的偉業を単なる冒険譚としてではなく、「物理学」というレンズを通して解き明かしていきます。冷戦という時代背景が生んだ巨大プロジェクトの裏側で、科学者や技術者たちがいかにして自然界の普遍的なルールと対話し、人類の活動領域を塗り替えていったのか。

月への到達を可能にした壮大な軌道計算、絶体絶命の危機を救った科学の力、そして現代の私たちの生活や未来の宇宙開発にまで繋がる技術的な遺産。アポロ計画は、物理法則という巨大な壁に挑み、そして勝利した壮大な知性の物語なのです。

第1章:重力の井戸を抜け出せ – アポロ計画を支えた軌道力学の叡智

月へ行く、という目標はシンプルですが、その実現は物理法則との緻密な対話そのものでした。まず乗り越えるべき最大の壁が、私たちが常に感じている地球の重力です。

地球という「重力の井戸」からの脱出

ボールを空に投げても必ず落ちてくるように、地球の重力はあらゆるものを引きつけます。物理学ではこれを「重力ポテンシャルの井戸」と表現します。私たちは普段、この井戸の底で暮らしているのです。ロケットを月に送るには、この井戸の壁を駆け上がり、完全に脱出するための猛烈なスピードが必要になります。

これが脱出速度(第二宇宙速度) と呼ばれるもので、その速さは実に秒速11.2km(時速約4万km)。音速の30倍以上、ライフル弾の10倍以上というとてつもない速度です。

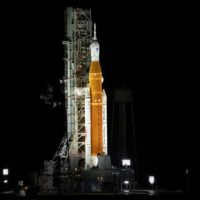

この第一関門を突破するために建造されたのが、史上最大最強のロケット「サターンV」でした。全長111m、30階建てのビルに相当する巨体が生み出す推力は約3,400トン。これはジャンボジェット機120機分に匹敵する、まさに人類が作り出した最もパワフルな機械でした。しかし、なぜあれほど巨大で、特徴的な「多段式」である必要があったのでしょうか。

【コラム】なぜロケットは「使い捨て」で身を削るのか?

ロケットの速度変化は、噴射ガスの速さと、噴射前後の質量比で決まる──これが有名な「ツィオルコフスキーのロケット方程式」の核心です。難しい数式はさておき、この式が示す本質は「速く飛ぶためには、自分自身を軽くしなければならない」というシンプルな事実です。

燃料を燃やし終えた巨大なタンクは、もはやただの「おもり」でしかありません。これを抱えたまま飛び続けるのは、空になった弁当箱を背負って山を登るようなもの。だからこそ、サターンVは燃料を使い切った第1段、第2段を次々と切り離し、身軽になりながら加速していくのです。この「身を削って進む」という物理法則への最適化こそが、多段式ロケットの必然性であり、地球の重力を振り切るための唯一解でした。

宇宙のハイウェイ「ホーマン遷移軌道」という叡智

脱出速度を達成しても、やみくもに月に向かって飛んでいけば良いわけではありません。月は平均時速3,680kmで地球の周りを公転しています。その動く的に、こちらも動いている地球から宇宙船を送り込むのは、「高速で走る2台のメリーゴーラウンドの間でボールを正確に投げ渡す」ようなもの。その精度は、地球から38万km先のコインをライフルで撃ち抜くに等しいものでした。

ここで天才たちが導き出したのが、最も少ないエネルギーで月へ到達するための”宇宙のハイウェイ”、ホーマン遷移軌道の概念です。

これは、地球の周回軌道と月の周回軌道にちょうど接するような巨大な楕円軌道を描く航行方法です。この軌道の画期的な点は、エンジンの噴射を「出発時」と「到着時」の2回(軌道の始点と終点)に限定できることにあります。最初の噴射でこの楕円軌道に乗ってしまえば、あとはエンジンを切り、宇宙の慣性に身を任せて静かに月へと向かう。このエネルギー消費を最小化するエレガントな航法は、まさに軌道力学の芸術です。

さらに、アポロ計画では万が一の事態に備え、この概念を応用した自由帰還軌道が設計されました。これは、月へ向かう途中でエンジンが故障しても、何もしなければ月の重力によって自然にUターンし、安全に地球へ戻ってこられるという究極のフェイルセーフ設計です。

このエレガントで堅牢な安全策が、後に絶望の淵に立たされた宇宙飛行士たちを救う「神の一手」になるとは、この時まだ誰も知りませんでした。

「計算」が宇宙船を導いた時代

これらの複雑な軌道計算は、現代のスーパーコンピュータではなく、「ヒューマン・コンピュータ」と呼ばれた計算手たち、特にアフリカ系アメリカ人女性数学者キャサリン・ジョンソンらの驚異的な頭脳によって支えられていました。

人種と性別の二重の障壁が当たり前だった時代に、彼女たちはその卓越した数学的能力だけで信頼を勝ち取りました。マーキュリー計画で米国初の有人宇宙飛行を達成したジョン・グレンは、電子計算機が弾き出した軌道計算結果を全面的には信用せず、打ち上げ前に「あの娘に計算させろ。彼女がOKと言ったら、俺は飛ぶ」と語り、キャサリンによる検算を要求したのです。彼女たちのペンと計算尺から紡ぎ出された数字こそが、宇宙船を38万km彼方の目的地へと正確に導く、唯一無二の道標でした。

第2章:「失敗という選択肢はない」– アポロ13号の奇跡を導いた物理法則の応用

「ヒューストン、こちらオデッセイ。問題が発生した」

1970年4月13日、地球から約32万kmの深宇宙で発せられたこの通信は、アポロ13号を襲った絶望的な状況の始まりでした。酸素タンクの爆発により、司令船は電力と酸素のほとんどを失い、月面着陸は不可能に。残された電力は豆電球を数時間灯せる程度、水もごく僅か。まさに宇宙の孤児となりました。

このとき、ヒューストンにいた主席管制官ジーン・クランツはチームにこう告げます。「諸君、落ち着いてくれ。最悪の事態はまだ起きていない」。彼の有名な信条「失敗という選択肢はない (Failure is not an option.)」のもと、目標はただ一つ、「3人の宇宙飛行士を無事に地球へ帰還させること」に切り替わりました。

この奇跡的な救出劇は、単なる精神論の勝利ではありません。それは、物理法則を極限状況で応用し、限られたリソースの中から最適解を導き出した、人類の知恵の結晶でした。

解決策1:月の重力を利用した「緊急スイングバイ」

司令船のメインエンジンが使えない中、どうやって地球へ戻るのか。実は、状況は見かけ以上に深刻でした。アポロ計画には、万が一エンジンが故障しても月の重力で自然にUターンして帰還できる、究極の安全策「自由帰還軌道」が設計されていました。しかし、アポロ13号は月への到着時間を短縮するため、すでにその安全な軌道から外れて、月へ直進するコースを進んでいたのです。

もはや、ただ宇宙を漂うだけでは地球には戻れない。唯一の活路は、月の重力を宇宙のパチンコのように利用してUターンするスイングバイ(重力アシスト)を、自らの手で完璧に成功させることでした。

管制チームは、この「緊急のスイングバイ」を成功させるため、そして帰還までの時間を少しでも短縮するため、本来は月への着陸・離陸に使うはずだった月着陸船「アクエリアス」の微弱な降下用エンジンを精密に噴射し、軌道を微調整しました。それは、数万キロ先を飛ぶ船体を、数センチ単位の精度で制御するに等しい、神業的な計算と実行でした。

解決策2:熱力学と化学の応用による生命維持

宇宙船内では、軌道以外にも物理法則が牙を剥いていました。

一つは化学の問題。乗組員は2人乗りの月着陸船を救命ボートとしましたが、3人が吐き出す二酸化炭素(CO2)を除去するには能力が全く足りません。司令船には予備のCO2吸収缶がありましたが、その形状は「角形」。一方、月着陸船の装置は「丸形」で、互換性がありませんでした。地上の技術者たちは、船内にあるありあわせの物—ビニール袋、段ボール、ダクトテープ—だけを使い、即席のアダプターを考案。その手順を宇宙へ送り、乗組員は見事にそれを組み立て、九死に一生を得ました。

もう一つは熱力学の問題。電力を失った司令船は氷点下の極寒地獄と化す一方、3人が密集し電子機器が稼働する月着陸船は熱がこもり、機器のオーバーヒートの危険がありました。クルーたちは、船体をゆっくりと回転させ太陽光を均等に当てる「バーベキューロール」と呼ばれる機動で船全体の温度を管理し、この熱力学的な危機も乗り越えたのです。

【思考のフック】もしあなたがヒューストンの管制官なら、この絶望的な状況で物理法則のどの知識を最初に頼りますか?軌道力学、熱力学、それとも化学でしょうか。

【運営者の視点】危機が示した「フェイルセーフ」と「冗長性」の思想

アポロ13号の奇跡は、現代のシステム工学における「フェイルセーフ(Fail-safe)」と「冗長性(Redundancy)」という思想の重要性を、人類の歴史に刻み付けました。

自由帰還軌道は、メインエンジンが故障(Fail)しても、安全(Safe)に帰還できる究極のフェイルセーフ設計でした。また、本来の目的とは違う月着陸船を「救命ボート」として活用できたのは、重要なシステムが複数存在する「冗長性」があったからです。この危機から得られた教訓は、現代の航空宇宙産業はもちろん、原子力発電所や金融システムなど、社会のあらゆる基盤設計に活かされています。この極限状況を乗り越えた知恵と技術は、宇宙飛行士を救っただけでなく、形を変えて地上の私たちの生活にも革命をもたらすことになるのです。

第3章:あなたのスマホにもアポロの血が? – 宇宙開発が生んだ驚くべきスピンオフ技術

アポロ計画が残した遺産(レガシー)は、月の石や感動的な物語だけではありません。この計画のために開発された極限技術は、形を変えて私たちの日常生活を豊かにする「スピンオフ技術」として、今も社会の至る所で活躍しています。

- コンピュータ技術と集積回路(IC): アポロ誘導コンピュータは、当時としては画期的な集積回路(IC)を全面的に採用した最初のシステムのひとつでした。NASAがこの新技術の巨大な需要先となったことでICの大量生産と低価格化が進み、後のシリコンバレーの発展とパーソナルコンピュータ、そして現代のスマートフォン革命の礎を築いたのです。

- 医療技術: 月から送られてくる微弱な画像を鮮明にするため、NASAのジェット推進研究所(JPL)で開発されたデジタル画像処理技術。このアルゴリズムが、後のCTスキャンやMRIといった医療画像診断装置の基礎となりました。

- 食品と家電: 宇宙食として開発されたフリーズドライ食品、月面ドリルから生まれた充電式コードレス工具、火災検知のための煙探知機など、枚挙にいとまがありません。

- 素材科学: 宇宙服や船体を極端な温度変化から守るために開発された断熱材や新素材は、高機能な消防服や建築用断熱材に応用されています。

【考えてみよう】アポロのコンピュータ vs 現代のスマホ ~技術の進化とは何か?~

アポロ誘導コンピュータの処理能力は、現代のスマホどころか、電卓にも劣るレベルでした。しかし、それは宇宙の過酷な環境、特に強力な放射線に耐えうるよう特別に設計(ラッドハードニング)された、極めて堅牢なものでした。

一方、数百万倍の処理能力を持つスマホをそのまま宇宙に持ち出せば、放射線によって半導体が破壊され、即座に故障してしまうでしょう。この対比は、技術の進化とは単純な処理速度の向上だけではないことを教えてくれます。「信頼性」という価値がいかに重要か、そして、ある環境では最先端の技術が、別の環境では全くの無力でありうるという、技術の本質的な相対性を示しているのです。アポロが生んだ技術の種は私たちの生活を豊かにしました。そして今、その精神と技術の集大成が、再び人類を月へと向かわせようとしています。

第4章:月へ、ふたたび – アポロからアルテミスへ受け継がれる科学のバトン

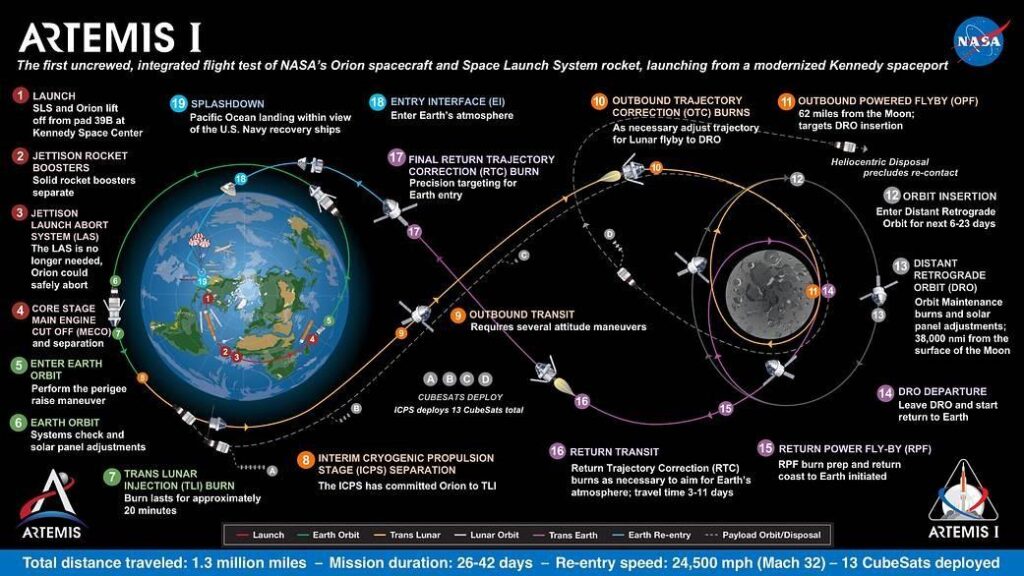

そして今、人類は再び月を目指す壮大なプロジェクトの只中にいます。その名も「アルテミス計画」。アポロの双子の女神の名を冠したこの計画は、その目的と手段においてアポロ計画とは大きく異なります。人類の月に対する目的が、短期的な「探査(行く)」から、持続的な「滞在(住む)」へと大きくシフトしたのです。

目的、技術、参加者の進化

アポロ計画とアルテミス計画は、具体的に何が違うのでしょうか。物理学の視点を交えて3つのポイントで比較してみましょう。

1. 目的の違い:「旗を立てる」から「宇宙経済圏を創る」へ

アルテミス計画の最大の目的は、月、特にその南極域を持続可能な活動拠点とすることです。なぜ南極なのか。そこには、太陽光が永久に当たらない「永久影」に、水の氷が大量に眠っていることが分かってきたからです。この水を電気分解すれば、呼吸用の酸素と、ロケットの燃料となる水素が手に入ります。これは高校で学ぶ物理や化学の壮大な応用であり、月を「未来の宇宙経済圏におけるガソリンスタンド」に変える可能性を秘めています。月はもはやゴールではなく、火星探査、さらにその先へと向かうための足がかり(ステップストーン)なのです。

2. 技術の違い:「使い捨て」から「再利用」と「滞在」へ

アポロのサターンVロケットは「使い捨て」でした。一方、アルテミス計画ではSpaceX社の「Starship」のような、機体全体が地上に帰還し再利用できる完全再利用型ロケットを活用し、コストを劇的に削減します。その垂直着陸を可能にするのは、無数のセンサーとコンピュータによる、極めて高度な逆噴射の物理制御です。

また、月の周回軌道には中継拠点「ゲートウェイ」を建設します。この拠点の軌道(NRHO)は、地球と月の重力が複雑に作用しあう、力学的に極めて安定した「旨み」のある場所です。少ない燃料で滞在し続けられ、月面のどこへでも、さらには火星へもアクセスしやすい、まさに宇宙のハブ空港となるのです。

3. 参加者の違い:「国家間の競争」から「国際協力と民間連携」へ

アポロが米ソ冷戦という国家間競争の象徴だったのに対し、アルテミスは国際協力の舞台です。昨年(2025年)、日本人宇宙飛行士が月面に着陸することが正式に合意されたのは記憶に新しいニュースです。日本は、長距離移動を可能にする「有人与圧ローバ」の開発や、探査機SLIMで実証したピンポイント着陸技術などで、重要な役割を担います。また、初の女性と有色人種の月面着陸が目標に掲げられており、多様性の象徴ともなっています。

| 観点 | アポロ計画 | アルテミス計画 |

|---|---|---|

| 目的 | 到達と探査(点を攻める) | 持続可能な滞在と拠点構築(面を拓く) |

| 技術 | 使い捨てロケット、IC技術 | 再利用技術、月周回拠点、AI制御 |

| 参加者 | 国家間の競争 | 国際協力、民間企業連携 |

早ければ来年(2026年)にも、半世紀ぶりに人類が再び月面に降り立つ歴史的瞬間が訪れようとしています。私たちはまさに、その目撃者になる世代なのです。

結論:なぜ今、アポロ計画を物理学で語るのか

アポロ計画の旅路を「物理学」という視点で振り返ると、それは単なる過去の栄光ではないことが分かります。それは、人類が自然界の普遍的な法則をいかに深く理解し、応用し、時にはその牙を剥く法則からさえも知恵を絞って生き延びてきたかを示す、壮大な証明です。

この物語から、私たちは3つの重要なことを学ぶことができます。

- 基礎科学の力: 軌道力学という、一見すると地味な物理学の積み重ねがなければ、人類は月へ到達できませんでした。基礎科学への投資が、未来の大きな飛躍を生むのです。

- 挑戦と失敗からの学習: アポロ1号の悲劇や13号の危機といった数多の失敗から学び、システムを改善し続けたプロセスこそが、成功の最大の要因でした。

- 未来への継承: アポロ計画は、アルテミス計画という形で次世代にバトンを渡しました。その技術や知識、そして挑戦する精神は、今も生き続けています。

あなたの次のミッション:アポロの遺産を探る

この記事で宇宙や物理の世界にさらに興味が湧いた方は、ぜひ知の冒険を続けてみてください。

【観る】

- 映画『アポロ13』: この記事で解説した危機と奇跡の救出劇を、臨場感あふれる映像で体験できます。

- 映画『ドリーム』: キャサリン・ジョンソンら「ヒューマン・コンピュータ」の知られざる奮闘を描いた感動の実話です。

【読む】

- 書籍『アポロ13』(ジム・ラヴェル著): 当事者である船長が自ら綴った、極限状況の克明な記録です。

次にニュースで「アルテミス計画」という言葉を耳にしたとき、その背景にあるアポロからの長い物語と、変わることのない物理法則への挑戦に思いを馳れば、宇宙はもっと面白く、もっと身近なものになるはずです。

この記事を読み終えたあなたにとって、夜空の月はどのように見え方が変わったでしょうか? アポロ計画の物語から、あなたが未来に残したい「挑戦」とは何ですか?