もし、宇宙で生命が最も繁栄している場所が、地球とは似ても似つかない「水素の空と広大な海を持つ、巨大な水の惑星」だとしたら、あなたはどう思いますか?

この記事では、地球型の星を探すという従来の常識を覆す、地球外生命探査の最前線「ハイセアン惑星」のすべてを解き明かします。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が捉えた驚きの観測成果から、生命存在への知られざる課題まで、あなたの宇宙観を根底から揺さぶる旅にご案内します。

【この記事を読めば分かること】

- ✅ 「ハイセアン惑星」とは何か、その驚くべき正体

- ✅ なぜ“ちょうどいい距離”から外れても生命が誕生できるのか

- ✅ JWSTは生命の痕跡をどう見つけ出すのか、その巧妙な手法

- ✅ 観測の最前線「K2-18b」で今、何が起きているのか

- ✅ なぜ専門家は「生命の楽園」に潜む“課題”も指摘するのか

はじめに:あなたの宇宙観をアップデートする旅へ

「生命がいる星は、きっと地球と似ているはずだ」。

長年、私たちはそう信じてきました。私自身、天文学のニュースを追いかける中で、その考えは揺るぎない前提でした。しかし数年前、ある論文がその“常識”を静かに、しかし根底から覆したのです。

初めて「ハイセアン惑星」の概念に触れたとき、長年信じてきた生命の条件が、まるで砂の城のように崩れていくような衝撃を受けました。それは、私たちが「生命の探求」という壮大な物語の、まだ序章しか読んでいなかったことを突きつけるものでした。

この記事は、単なる天文学の解説ではありません。私たちが固執してきた生命観を解き放ち、宇宙の可能性を再発見するための、あなたと私との共同探査の記録です。この記事を読み終える頃には、あなたの宇宙観、そして生命観は、間違いなくアップデートされているはずです。

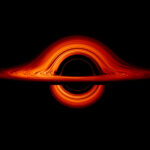

第1章:水素の毛布と全球の海 – ハイセアン惑星の正体

まず、「ハイセアン惑星」という、まだ聞き慣れない言葉の正体から探っていきましょう。

この名前は、2021年にケンブリッジ大学のニクー・マドゥスダン氏らの研究チームによって提唱された、非常に新しい天文学の用語です (Madhusudhan et al., 2021)。その語源は、以下の二つの言葉の組み合わせにあります。

- Hydrogen:「水素」

- Ocean:「海」

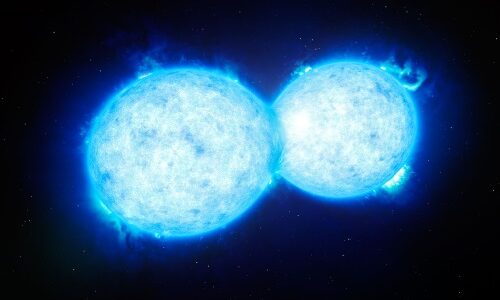

その名の通り、「水素を主成分とする分厚い大気」と「液体の水でできた広大な海」を持つ可能性のある、新しいタイプの系外惑星を指します。

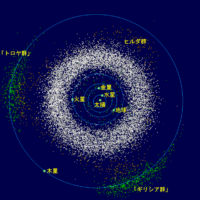

大きさは地球と海王星の中間(直径は地球の最大2.6倍ほど)で、「ミニ・ネプチューン(またはサブ・ネプチューン)」と呼ばれるカテゴリーに分類されます。そして驚くべきことに、これまでの観測から、このミニ・ネプチューンは天の川銀河に存在する最もありふれたタイプの惑星だと考えられているのです。

惑星形成の理論モデルによれば、これは自然な帰結だとされています。岩石や氷が集まって惑星の核が作られる過程で、ある程度の大きさで成長が止まれば岩石惑星に、一方で核が巨大化して周囲のガスを爆発的に引き込み始めると木星のような巨大ガス惑星になります。ミニ・ネプチューンは、その中間に位置する、いわば“標準サイズ”の惑星なのかもしれません。

では、なぜこれほどありふれた惑星が、最近まで生命探査の候補から外されていたのでしょうか。それは、分厚い水素の大気に覆われているため地表の状態が全く分からず、「生命には過酷な高温高圧の世界」だと単純に考えられてきたからです。しかし、その常識を覆すのが、彼らの持つ驚くべき性質なのです。

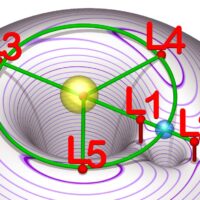

第2章:「ゴルディロックスゾーン」の呪縛を解く

生命存在の条件として、必ずと言っていいほど語られてきたのが、主星から暑すぎず寒すぎない「ちょうどいい距離」、いわゆるハビタブルゾーン(またはゴルディロックスゾーン)です。

しかしハイセアン惑星は、この長年の「常識」という呪縛を解き放つ可能性を秘めています。なぜなら、彼らは地球とは比較にならないほど強力な「宇宙のダウンジャケット」を身にまとっているからです。

究極の保温材「水素リッチな大気」

そのダウンジャケットの正体は、惑星を分厚く覆う水素を主成分とした大気です。高圧下にある水素は非常に強力な温室効果ガスとして働き、主星から届くわずかな熱さえも効率的に閉じ込めて、惑星全体を温めます。

これにより、従来のハビタブルゾーンの概念は劇的に広がります。特に、宇宙に数多存在する暗い恒星「赤色矮星」の周りでは、この特性が真価を発揮します。赤色矮星は宇宙で最もありふれた恒星であるため、その周りで生命が生存可能なら、宇宙における生命の可能性は飛躍的に高まるのです。

しかし、赤色矮星のハビタブルゾーンは主星に非常に近く、そこにある惑星は常に同じ面を主星に向ける「潮汐ロック」状態になりがちです。これは片面が永遠の昼という灼熱地獄、もう一方が永遠の夜という極寒の世界を意味し、生命にとっては絶望的な環境でした。しかしハイセアン惑星なら、主星から遠く離れた潮汐ロックの影響を受けない場所でも海を維持できるため、この致命的な問題を回避できるのです。

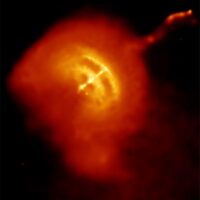

JWST:惑星大気の「バーコード」を読み解く神の目

「でも、そんな遠い惑星の大気なんて、どうやって調べるの?」その疑問に答えるのが、現代天文学のヒーロー、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)です🛰️。

JWSTは、惑星が主星の前を横切る「トランジット」という瞬間を捉え、星の光が惑星の大気を通過する際に吸収される成分を分析する「透過分光」という手法を得意とします。これは、いわば「惑星大気のバーコード調査」。大気にどんな分子(バーコード)があるのかを、光の吸収パターンから読み取るのです。

【なぜハイセアン惑星は観測しやすい?】

地球のような岩石惑星は、大気が薄くコンパクトなため、分析できる光の信号が非常に微弱です。一方、ハイセアン惑星は大気が分厚く、大きく広がっている(puffy)ため、星の光が通過する層が厚く、JWSTにとって非常に「読みやすい」大きな信号が得られるのです。これは、生命探査における圧倒的なアドバンテージです。

DMS:酸素よりも確実な「生命の動かぬ証拠」

では、JWSTを使って私たちは何を探せばよいのでしょうか?地球の感覚で「酸素」を探したくなりますが、水素が豊富な世界では、酸素はすぐに反応して水になってしまうため、大気中にはほとんど存在しないと考えられています。

そこで科学者が注目しているのが、全く新しい「生命の痕跡(バイオシグネチャー)」、その最有力候補がジメチルスルフィド(DMS)です。地球では「潮の香り」の元となる成分で、そのほとんどが海洋プランクトンなどの生命活動によって生成されます。火山活動でも生成されうる火星のメタンと違い、DMSは生命由来である可能性が極めて高い、より「動かぬ証拠(Smoking Gun)」に近い、非常に強力な候補なのです。

新しい生命の舞台、それを観測する最高の目、そして探すべき明確なターゲット。役者は揃いました。そして、その最前線で今、世界中の天文学者が固唾をのんで見守っている“主役”がいます。しし座の方向、120光年彼方で輝く惑星、K2-18bです。

第3章:観測の最前線 – K2-18bで何が起きているのか

理論から現実へ。ここでは、ハイセアン惑星の最有力候補「K2-18b」の観測最前線に迫ります。

世界が固唾をのんだ発見と、科学の健全なプロセス

2023年、天文学界に衝撃が走りました。JWSTがK2-18bの大気を観測した結果、メタンと二酸化炭素の存在がはっきりと確認され、海の存在が強く示唆されたのです (Madhusudhan et al., 2023)。

しかし、科学者たちを本当に興奮させたのは、それに続く「ジメチルスルフィド(DMS)の存在を示唆する可能性」の報告でした。ついに地球外生命の証拠を掴んだのかもしれない、と世界中のメディアが大きく報じました。

もちろん、科学の道はそう単純ではありません。この「世紀の発見」の可能性に世界が沸き立つ一方、他の研究チームからは冷静な声が上がります。「DMSの信号はあまりに微弱でノイズの可能性を排除できない」「DMSが出すはずの信号が、大気中に豊富に存在するメタン(CH₄)の信号と重なり、見間違えている可能性も指摘されている」といった反論です。

2025年現在、K2-18bのDMSの存在は「未確定(Not Confirmed)」というのが科学界のコンセンサスです。しかし、これは失敗ではありません。一つの発見に対し、世界中の科学者が多角的に検証し、議論を重ねる。この健全な科学的検証プロセスの一環として、私たちは希望の光だけでなく、この新しい楽園候補に潜む“影”にも、冷静に目を向けなければなりません。

第4章:光と影 – ハイセアン惑星に潜む生命の障壁【独自考察】

ハイセアン惑星は生命の楽園候補として非常に魅力的ですが、真に科学的な探求とは、希望と同じくらい、課題にも目を向けることです。ここからは、教科書的な解説を離れ、生命の存在にとって潜在的な「障壁」となりうる3つの課題について、当サイト独自の視点で深く考察します。

障壁①:海の底に眠る「熱い氷」の壁

ハイセアン惑星は地球よりも質量が大きく、その深い海の底では、水圧も想像を絶するものになります。すると、物理法則に従い、水は非常に高い圧力下では温度が高くても凍結する「高圧氷(アイスVIIなど)」という特殊な状態に変化する可能性があります。

もし海の底にこの「熱い氷」の分厚い層が形成されてしまうと、どうなるでしょうか?地球の生命誕生において重要だったと考えられている、海底火山などから供給されるエネルギーやミネラルが、岩石核から海へと供給される「地球化学的循環」が完全に遮断されてしまう恐れがあるのです。これは、生命の発生と維持にとって致命的な障壁となりえます。

障壁②:分厚い大気が阻む「栄養不足」の可能性

もう一つの課題は、生命に必須の元素、特にリン(P)の供給です。地球では、大陸の岩石が風化し、雨によってリンが川から海へと供給されるプロセスが重要です。しかし、全球が海で覆われたハイセアン惑星には、そもそも剥き出しの「大陸」が存在しない可能性があります。

また、宇宙から飛来する塵(宇宙塵)もリンの重要な供給源ですが、ハイセアン惑星の分厚く高密度な水素の大気が、この宇宙塵をバリアのように弾き返し、海まで到達するのを妨げてしまうかもしれません。どれだけ水とエネルギーが豊富でも、必須栄養素が欠乏すれば、生命は繁栄できないのです。

障壁③:若き主星がもたらす「大気剥奪」の脅威

生命を育むはずの「宇宙のダウンジャケット」、すなわち水素の大気そのものが、時として最大の弱点になりえます。惑星が若く、主星もまた活動的な時期には、太陽の数千倍から数万倍も強力な「恒星風(スーパーフレア)」が吹き荒れることがあります。

地球のような強い磁場と密度の高い大気を持つ惑星でさえ影響を受けるこの宇宙の嵐は、軽くて広大な水素の大気を宇宙空間に剥ぎ取ってしまう(大気散逸)可能性があります。もし生命が誕生する前にこの「毛布」が剥がされてしまえば、惑星は極寒の世界となり、生命の可能性は永遠に閉ざされてしまうのです。

結論:生命とは、そもそも何なのか?

この記事を通し、私たちは地球外生命探査の新たな主役「ハイセアン惑星」の持つ、常識を覆すほどの可能性と、乗り越えるべき課題を共に旅してきました。

- 新しい生命の舞台: 生命の舞台は地球型惑星だけではないこと。「水素の海」を持つ全く新しい可能性が拓かれました。

- 常識のアップデート: 「宇宙のダウンジャケット」が、従来のハビタブルゾーンの常識を拡張しました。

- 観測技術の進歩: JWSTという人類史上最高の「目」が、これまで見えなかった惑星の大気を詳細に分析することを可能にしました。

- 科学の最前線: K2-18bの観測は、DMSという具体的な証拠を巡る、科学のライブ現場そのものです。

- 未知の課題: 一方で、「高圧氷」や「栄養不足」「大気剥奪」といった、まだ解明されていない生命誕生への障壁も存在します。

ハイセアン惑星の探求は、私たちが抱く「生命」のイメージを、地球というたった一つのサンプルから解き放つ壮大な旅です。私たちが生きているこの時代は、人類が初めて“地球以外の生命の香り”を嗅ぎ分けることができるかもしれない、歴史的な瞬間に立ち会っているのです。

この探求は「我々は孤独なのか?」という根源的な問いをアップデートし、「生命とは、そもそも何なのか?」という、より深く、本質的な問いを私たちに投げかけています。ぜひ、この知的好奇心あふれる旅の続きを、あなた自身の目で見届けてください。K2-18bの次なる観測結果が出たら、またこの記事で、あるいは新しい記事で、この旅の続きを報告します。ぜひブックマークして、この宇宙史の目撃者になってください。

【ぜひ、あなたの意見を聞かせてください!】

もしハイセアン惑星に知的生命がいるとしたら、彼らは「空」を水素の色だと認識し、「海」こそが宇宙の中心だと考えるかもしれません。あなたなら、そんな彼らに地球の何を最初に伝えますか?

ぜひコメント欄であなたのユニークなアイデアを教えてください!

あわせて読みたい

参考文献

Madhusudhan, N., et al. (2021). “Habitable worlds with hydrogen-rich atmospheres”. The Astrophysical Journal, 918(1).

Madhusudhan, N., et al. (2023). “Carbon-bearing Molecules in a Possible Hycean World”. The Astrophysical Journal Letters, 956(1).