長年、宇宙の姿を追いかけてきた者として、ハッブルが映し出す深宇宙に心を奪われた夜は数え切れません。しかし2022年、JWSTから最初の画像が届いた日、私は長年の宇宙観が根底から揺らぐのを感じました。それは単なる「高画質な画像」ではありません。そこに映っていたのは、私たちが知っている宇宙論の、あまりにも「早すぎる」完成形だったのです。

この記事では、単なる専門家としてではなく、同じ宇宙に心をときめかせる「一人の案内人」として、私の常識をも覆したJWSTの衝撃的な発見の最前線へご案内します。教科書がまさに今、書き換わる瞬間の興奮を、ぜひ一緒に体験してください。

本記事では、JWSTが明らかにした特に重要な5つの衝撃を、宇宙の壮大な物語として旅していきます。

- 衝撃1:宇宙論の教科書を覆す、黎明期の巨大銀河群

- 衝撃2:生命の材料は宇宙の標準装備? 異世界の大気に迫る

- 衝撃3:星が生まれる瞬間の、生々しいドラマ『創造の柱』の真実

- 衝撃4:地球の「海」はどこから来た? 生命の起源論争、最終章へ

- 衝撃5:全ての始まり、宇宙最初の光「神々の星」の痕跡

序章:なぜ“ウェッブ”はハッブルを超える「タイムマシン」なのか?

「ハッブル宇宙望遠鏡の後継機」というだけでは語れないJWSTの真価。それは、宇宙の始まりに迫る「赤外線」を捉える、人類史上最高の“眼”を持つことにあります。

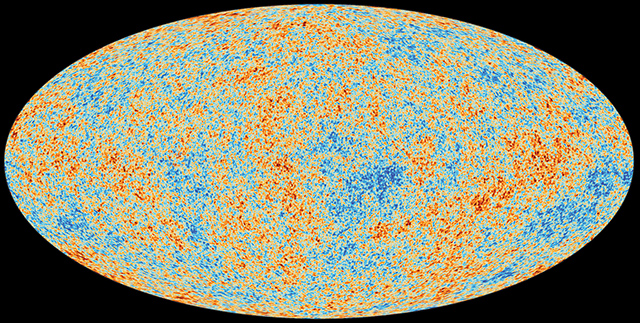

宇宙の膨張が生んだ「光のタイムカプセル」

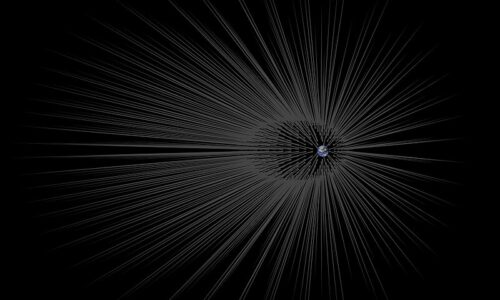

なぜ赤外線で宇宙の過去が見えるのか? その秘密は「宇宙の膨張」にあります。遠くの銀河から放たれた光は、長い時間をかけて地球に届く間に、空間自体が引き伸ばされることで波長も伸びてしまいます。これを「赤方偏移」と呼びます。宇宙で最初に生まれた星々が放ったであろう強烈な光(紫外線や可視光)も、138億年という時間を旅するうちに、地球に届く頃には波長の長い赤外線になってしまうのです。

ハッブルの目が主に可視光を見るためのものだったのに対し、JWSTは赤外線の観測に特化することで、ハッブルには見えなかった宇宙の最も古く、最も遠い姿を捉えることができるのです。

極低温と完璧な闇が実現する、驚異の“視力”

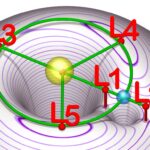

JWSTは地球から150万kmも離れたラグランジュ点(L2)という宇宙空間に浮かんでいます。ここは太陽と地球の引力が釣り合う場所で、観測の邪魔になる地球や月が放つ熱(赤外線)の影響を最小限に抑えられます。そして、テニスコートほどの巨大な日傘(サンシールド)で太陽光を完璧に遮り、望遠鏡全体をマイナス223℃以下という極低温に保ちます。この徹底した設計により、宇宙の最深部から届く、かすかな赤外線を捉えることができるのです。

JWSTは単なる高性能な望遠鏡ではありません。これまで理論の世界にしかなかった宇宙の歴史を、実際の観測データで検証する革命的な「タイムマシン」なのです。

【衝撃1】宇宙論の教科書を覆す、黎明期の巨大銀河群

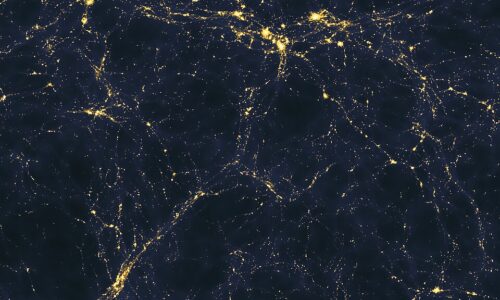

これまでの標準的な宇宙論、通称「Λ-CDM(ラムダ・シーディーエム)モデル」では、宇宙の初期にはまず小さな原始銀河が生まれ、それらが何度も合体を繰り返しながら徐々に大きくなっていく、比較的穏やかな「階層的形成モデル」が描かれてきました。私自身、このモデルを前提に宇宙の進化を理解してきました。

しかし、JWSTがその時代の宇宙を観測したところ、私たちの常識は覆されました。そこに映し出されたのは、予想を遥かに超えるほど明るく、成熟した巨大銀河の群れだったのです。ビッグバンからわずか3億〜5億年後という、宇宙史の黎明期に、すでに天の川銀河に匹敵するような質量の銀河、例えば「JADES-GS-z13-0」のような天体が存在していたことが明らかになりました。これは、まるで人類史でいえば石器時代のはずの地層から、突然スマートフォンのような超精密機械が発見されたような衝撃です。

【独自の視点】

この発見がなぜこれほど衝撃的なのか? それは、宇宙の“作り方”の根本に関わるからです。科学者の間では今、2つの可能性が真剣に議論されています。一つは、銀河の中心にある超大質量ブラックホールの「種」が、未知のメカニズムで予想より遥かに早く、そして巨大に成長したことで、周囲のガスを強力に引き寄せ銀河の急成長を促したという説。もう一つは、初期宇宙における星形成の“効率”が、私たちの想像を絶するほど高かったのではないか、という説です。いずれにせよ、JWSTは宇宙の歴史の最初の1ページに、根本的な書き換えを迫っているのです。この謎解きに立ち会えること自体が、現代を生きる私たちの特権と言えるでしょう。

宇宙の「形」の謎に迫る一方、JWSTは私たち自身の起源「生命」の謎にもその目を向けています。

【衝撃2】生命の材料は宇宙の“標準装備”? 異世界の大気に迫る

「地球外生命はいるのか?」 この究極の問いに、JWSTがSFではない科学の「観測結果」で答え始めています。その驚くべき手法とは、100光年以上離れた惑星の「空気」を直接分析し、そこに“生命の材料”が隠されていないかを探ることです。

光の指紋を読み解き、遥か彼方の「空気」を読む

その技術は「トランジット分光法」と呼ばれます。惑星が主星の前を横切る際、恒星の光の一部は惑星の大気を通り抜けてきます。その光を詳細に分析すると、大気中の分子によって特定の色の光が吸収され、「吸収線」という影ができます。この「光の指紋」を読み解くことで、「この惑星の大気には水蒸気がある」「メタンが存在する」といったことが、手に取るように分かってしまうのです。

生命の海? K2-18bで見つかった「驚きの分子」

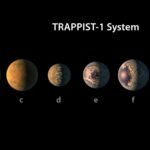

この手法で今、世界中の天文学者が注目しているのが、約120光年離れた系外惑星「K2-18b」です。この惑星は、恒星からほどよい距離(ハビタブルゾーン)にあり、液体の海を持つ可能性がある「ハイセアン惑星」の有力候補。JWSTがその大気を観測したところ、メタンや二酸化炭素といった、地球では生命活動に深く関わる分子が検出されました。

そして科学者たちが息をのんだのが、「ジメチルスルフィド(DMS)」という分子が存在する可能性が示されたことです。なぜなら地球において、このDMSというガスは、そのほとんどが海洋プランクトンなどの生命活動によって生成され、非生物学的な発生源はごく僅かだからです。これがどれほど驚異的か、想像してみてください。

【独自の視点】

もちろん、科学の世界は慎重です。このDMSの検出シグナルは非常に微弱であり、その後の分析により統計的に有意な発見であると結論づけるには至っていません。 しかし重要なのは、この一連の騒動こそが、地球外生命探査が新たなステージに進んだ証拠だということです。もはや「いるか、いないか」の空想ではなく、「観測されたシグナルは本当に生命由来か?」「非生命プロセスで生成される可能性をどこまで排除できるか?」という、極めて科学的な検証のフェーズに突入したのです。私たちは今、人類の問いが、検証可能な科学へと変わる歴史的瞬間に立ち会っています。

異世界の大気に生命の材料が満ちているかもしれない。この事実は、私たちに新たな問いを投げかけます。そもそも、私たち自身や惑星を形作るこれらの“材料”は、どこで“製造”されたのか? その答えを探すため、JWSTは宇宙の巨大な工場、『創造の柱』の内部へと私たちを誘います。

【衝撃3】星が生まれる瞬間の、生々しいドラマ『創造の柱』の真実

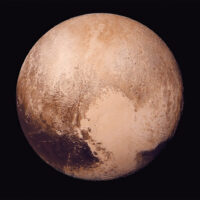

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した名画、わし星雲の『創造の柱』。ここに集まるガスや塵は、かつて宇宙最初の星々がその一生を終えてばらまいた、炭素や酸素といった重元素をわずかに含んでいます。まさに、宇宙の輪廻の現場なのです。

JWSTがその『創造の柱』を再び観測したとき、私たちはその“本当の”姿を初めて目にしました。ハッブルの可視光ではシルエットでしかなかった濃密なガスの柱。しかし、JWSTの赤外線カメラはその厚いベールを突き抜け、内部を鮮明に映し出したのです。

そこに現れたのは、まさに今、生まれようとしている何百もの若い恒星(原始星)たちの赤い輝きでした。柱の先端では、生まれたての星が吹き出すジェットが周囲のガスと衝突し、赤く輝いています。ハッブルが見せてくれた静謐な「絵画」から、JWSTは生命感あふれる「ドキュメンタリー映画」へと、私たちの星形成に対するイメージを塗り替えました。

私たちは、宇宙の巨大な工場で星や惑星の材料が作られる現場を目撃しました。しかし、それらの材料が組み合わさり、地球のような奇跡の星を生むには何が必要だったのでしょうか? その最大の鍵を握る「水」の起源を探るため、JWSTはその目を私たちの故郷、太陽系に向けます。

【衝撃4】地球の「海」はどこから来た? 生命の起源論争、最終章へ

JWSTの眼は、130億光年の彼方だけでなく、私たちの足元、太陽系の最大の謎にも向けられています。それは「地球の膨大な水は、一体どこから来たのか?」という、私たちの生命の起源に直結する問いです。長年、彗星や小惑星が運んできたとする説が有力でしたが、決定的な証拠はありませんでした。

この長年の論争に、JWSTが終止符を打つかもしれません。2023年、JWSTは木星と火星の間にあるメインベルト(小惑星帯)を周回する彗星「リード」の周囲に、史上初めて水蒸気の存在を直接捉えたのです。なぜこれが衝撃的なのか? 遠方から飛来する彗星と違い、この領域の天体は、原始の地球と同じような環境で形成されたと考えられています。つまり、地球が生まれた場所のすぐ近くに、豊富な水が存在した直接的な証拠を掴んだのです。

これは、地球の海が「特別な配達物」ではなく、「この場所で生まれるべくして生まれた、必然の結果」だった可能性を強く示唆します。私たちの存在の起源に関する見方を、根底から変えうる発見です。JWSTは、見慣れた太陽系の風景の中に、私たちのルーツを解き明かす鍵が隠されていることを教えてくれました。

見慣れた太陽系の姿も、元をたどれば全ては星の残骸から生まれました。木星のガスも、地球の海も、そしてこの文章を読んでいるあなたの身体も。では、その全ての物質の『最初の源流』とは何だったのか? JWSTは、その究極の謎を解くため、138億年の時を遡り、神話の世界「ファーストスター」の痕跡を探し始めます。

【衝撃5】全ての始まり、宇宙最初の光「神々の星」の痕跡

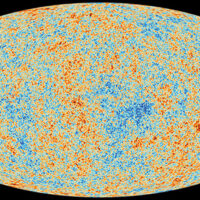

宇宙で最初に輝いた星、「ファーストスター(種族IIIの星)」。それは、ビッグバンによって生まれた水素とヘリウムだけを材料に作られた、神話のような星です。理論上、太陽の数十倍から数百倍もの質量を持ち、数百万年という短い時間でその一生を終え、壮絶な超新星爆発を起こしたとされています。

【独自の視点】

このファーストスターがなぜ天文学の「聖杯」と呼ばれるほど重要なのか? それは、私たち自身を含む万物の“起源”だからです。天文学では水素とヘリウム以外の元素を「金属」と呼びますが、ファーストスターが誕生した宇宙の金属量はゼロでした。彼らがその身を燃やし、超新星爆発で散ったことで、初めて炭素、酸素、鉄といった、惑星や生命の材料となる重元素(金属)を宇宙に供給したのです。彼らの死なくして、私たちの誕生はあり得ませんでした。

寿命が短いため、現在の宇宙にその姿はありません。しかしJWSTは、単独の星を発見したわけではないものの、「ファーストスターが集まってできた可能性のある、極めて原始的な銀河や星団」を次々と発見しています。これらの天体の光を分析し、金属量が極端にゼロに近いことを突き止めれば、その正体に迫ることができます。

JWSTは聖杯そのものを手にしたわけではありませんが、その在り処を示す地図を、間違いなく私たちの目の前に広げてくれたのです。

終章:5つの衝撃が描き出す、新たな宇宙像と私たちの未来

今回ご紹介した5つの衝撃的な発見は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がもたらした成果の、ほんの始まりに過ぎません。

- 宇宙論の教科書を覆す、黎明期の巨大銀河群

- 生命の材料が“標準装備”かもしれない、系外惑星の大気

- 星が生まれる瞬間の、生々しいドラマ『創造の柱』の真実

- 地球の「海」はどこから来た? 生命の起源論争、最終章へ

- 全ての始まり、宇宙最初の光「神々の星」の痕跡

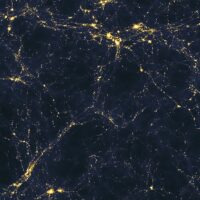

これらの発見は、それぞれが驚きであると同時に、すべてが繋がって一つの壮大な物語を紡ぎ出しています。宇宙最初の星が重元素を創り出し(衝撃5)、その遺産が次世代の星と惑星を生み(衝撃3)、その惑星の大気に生命の材料が満ち(衝撃2)、そして故郷の太陽系では生命の鍵となる水が必然として存在した(衝撃4)。 それは、「私たちの宇宙は、これまで考えていたよりもずっと早く(衝撃1)、豊かで、生命にとって好意的な場所かもしれない」という、新しい宇宙像です。

JWSTの観測はこれからも続きます。その目はやがて、宇宙の95%を占める謎の物質「ダークマター」や「ダークエネルギー」の正体にも迫っていくでしょう。例えば、遠方銀河の光が重力で歪む「重力レンズ効果」を精密に観測することで、目には見えないダークマターの分布地図を描き出す試みが始まっています。

私たちは今、天文学における100年に一度の革命期に生きています。その最前線から届く驚きと興奮を、これからもぜひ一緒に目撃していきましょう。あなたの宇宙観が、次に覆されるのはもうすぐかもしれません。

参考文献

- NASA. (2023). “Webb Confirms Most Distant Active Supermassive Black Hole”. –

- NASA. (2023). “Webb Discovers Methane, Carbon Dioxide in Atmosphere of K2-18 b”. –

- ESA. (2022). “Webb captures iconic Pillars of Creation”. –

- ESA. (2023). “Webb finds water vapour in main-belt comet”. –

- STScI. (2023). “JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES)”. –

おすすめの記事

あなたはこの5つの衝撃の中で、どれに最も心を揺さぶられましたか? また、JWSTに次に解き明かしてほしい宇宙の謎は何ですか? ぜひコメントであなたの宇宙観を聞かせてください。