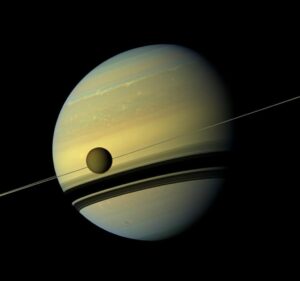

太陽系の宝石、土星。子供の頃、初めて望遠鏡でその姿を捉えた時の衝撃—宙に浮く環を持つ惑星が実在するという事実は、私を宇宙の虜にするのに十分でした。しかし、土星の真の魅力は環だけではありません。それを彩る、驚くほど多様な衛星ファミリーによってこそ完成されるのです。

かつて土星の衛星は82個とされていましたが、観測技術の向上により、現在では公式に確認された数だけでも146個に達しました。この太陽系随一の大家族には、生命の可能性を秘めた海を持つ星から、SF映画の宇宙要塞そっくりの星まで、信じられないほど個性的なメンバーが揃っています。

この記事では、探査機カッシーニなどが明らかにした土星の衛星たちの驚くべき素顔を巡る旅にご案内します。専門家として情報を解説するだけでなく、一人の宇宙ファンとして皆さんと一緒に謎に満ちた世界を探求する「案内人」として、この壮大な物語を紐解いていきましょう。この多様性に満ちた衛星ファミリーは、生命の普遍性や惑星系の進化について、私たちに何を教えてくれるのでしょうか? 人類の知の地平線を押し広げる冒険へようこそ。

序章:なぜ今、土星の衛星が天文学者を熱狂させるのか?

数多の天体の中で、なぜこれほどまでに土星の衛星が注目されているのでしょうか?その理由は、大きく2つのフロンティアにあります。

第一に、「地球外生命」探査の最前線であること。衛星「エンケラドゥス」と「タイタン」には、生命に不可欠な液体の水(あるいは液体メタン)、有機物、そしてエネルギー源までが存在する可能性が極めて高いのです。火星で「過去の生命の痕跡」を探すのとは次元が違います。土星の衛星は「今、この瞬間も生命が活動しているかもしれない」という、科学者たちの胸を熱くさせるスリリングな可能性を秘めているのです。

第二に、2025年に起こる「環の消失(リングプレーン・クロッシング)」という天文イベントです。これは地球から見て土星の環が真横になり、まるで消えたかのように見えなくなる現象です。普段、環はあまりに明るいため、その輝きに邪魔されて小さな天体を見つけるのは困難です。しかし、環が「消える」このタイミングは、環のすぐそばに隠れている未発見の小衛星(ムーンレット)を発見する絶好の機会となります。これらの小天体は環の起源や進化の謎を解く鍵を握っており、新たな発見が期待されているのです。

生命の起源と惑星系の進化。その両方の謎を解く鍵が、まさに今、この土星系に眠っているのです。

第1幕:生命を宿す可能性を秘めた2大スター「タイタン」と「エンケラドゥス」

土星劇場には数多くの役者がいますが、生命探査の主役を張るのは、間違いなくこの2つの衛星です。

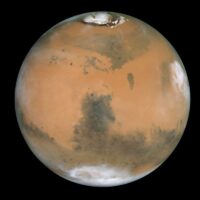

地球の過去?濃厚な大気に包まれた星、タイタン

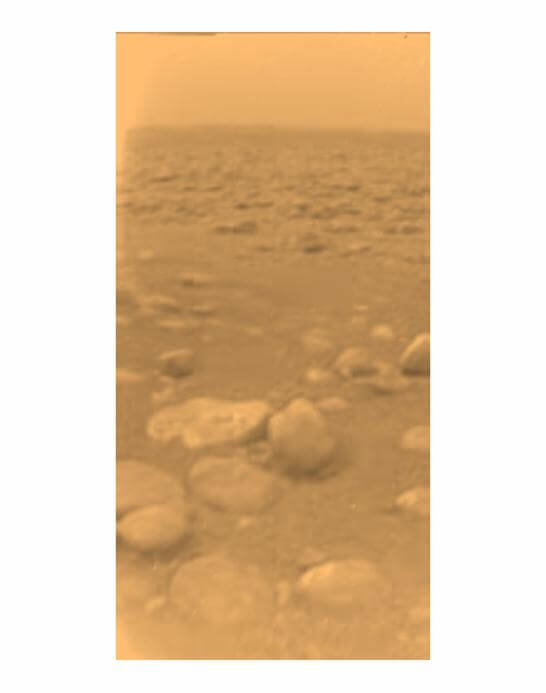

タイタンは、太陽系で唯一、地球よりも高密度な大気(地表で約1.5気圧)を持つ衛星。窒素を主成分とする分厚いオレンジ色のスモッグの下には、私たちの常識を覆す世界が広がっています。

想像してみてください。あなたはオレンジ色の空の下、メタンの海辺に立っています。-180℃の極低温の中、液体メタンの川が湖や海を形成し、空からはメタンの雨が降り注ぐ。これは、地球の「水循環」と驚くほど似た物理現象に基づく「メタン循環」です。2005年、探査機ホイヘンスがタイタンに着陸した時、その光景は科学者たちを驚かせました。カメラが映し出したのは、まるで地球の河原のように、液体によって角が削られた丸い氷の岩でした。これは、液体が長年にわたって流れ続けてきた動かぬ証拠です。

さらに重要なのは、大気上層で太陽の紫外線などがメタンや窒素を分解・再結合させ、生命の材料となりうる複雑な有機物を生成していること。この有機物が雪のように降り積もる環境は、生命誕生以前の原始の地球の姿を映す鏡とも言われ、タイタンは「惑星規模の化学実験室」なのです。氷の地殻の下には液体の水の内部海が存在する可能性も高く、生命の材料と液体の水が出会う場所があるかもしれません。

宇宙に潮を吹く氷の火山、エンケラドゥス

直径わずか500kmほどの小さな氷の衛星、エンケラドゥス。この星の発見物語は、科学的探求のスリルそのものです。探査機カッシーニが土星の磁場を観測していた際、エンケラドゥスの近くを通過するたびに奇妙な乱れが生じることに科学者たちは気づきました。当初は機器の故障さえ疑われたこの現象こそが、後に太陽系の生命観を塗り替える大発見の幕開けだったのです。

原因は、南極から宇宙空間に噴出される巨大な水蒸気の間欠泉(プリューム)でした。カッシーニがこのプリュームに突入して成分を直接分析した結果、水や塩分、有機物に加え、分子水素(H₂)が豊富に含まれていることが判明しました。これは生命探査における「決定的」とも言える状況証拠です。なぜなら、分子水素の存在は、海の底で岩石と熱水が反応している証拠、すなわち地球の深海熱水噴出孔のような生命を育むエネルギー源が存在することを強く示唆するからです。

地球の初期生命も、太陽光が届かない深海で、このような岩石と水の化学反応からエネルギーを得ていたと考えられています。つまり、エンケラドゥスの海底には、生命が誕生するための「①液体の水(食材)」「②有機物(食材)」「③エネルギー源(コンロ)」という、生命のレシピの3要素が揃っている可能性が極めて高いのです。

私たちが地球で知る生命の常識が、この小さな氷の星で覆されるかもしれない──そう考えると、胸が熱くなりませんか?

生命の可能性を秘めた主役たちの驚くべき素顔が見えてきましたが、この劇場には、さらに奇妙で個性的な脇役たちが控えています。次にご紹介するのは、まるでSF映画から飛び出してきたかのような衛星たちです。

第2幕:奇妙きて、個性的すぎる脇役たちの饗宴

生命の可能性を追求する傍らで、土星系は純粋な驚きと謎に満ちた天体の宝庫でもあります。最高の「助演天体賞」候補たちの登場です。

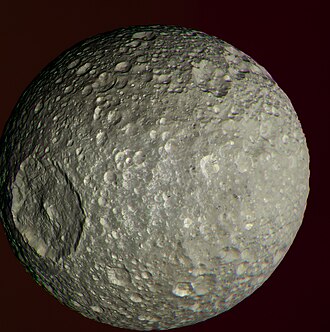

「デス・スター」そっくりの星、ミマスの驚くべき秘密

SF映画『スター・ウォーズ』の宇宙要塞にそっくりな衛星ミマス。巨大なハーシェル・クレーターが刻まれたその姿は、長年「地質学的に死んだ氷の塊」の典型とされてきました。しかし2024年、その常識は覆されます。軌道の精密な分析から、氷の地殻の下に「内部海」が存在する可能性が極めて高いと結論付けられたのです。活発な地質活動の兆候が全く見られない天体の内部で、どうやって海が凍らずに維持されているのか?天体の熱進化モデルを根底から揺るがす、科学的パラダイムシフトでした。ミマスは、天体の価値は見た目だけでは決まらないことを、私たちに教えてくれます。

陰陽?白黒はっきりつけたい衛星、イアペトゥス

太陽系でも屈指の変わり者、イアペトゥス。片半球が雪のように白く、もう片半球がアスファルトのように黒い、見事なツートンカラーをしています。これは、進行方向側の半球が、外側の衛星フェーベから飛来した黒い塵を浴び続けたため、とする説が有力です。しかし、イアペトゥスの謎はそれだけではありません。赤道に沿って、エベレストを超える高さ10km以上の巨大な「赤道の尾根」が連なっています。まるで誰かが貼り合わせたかのような、この奇妙な地形の起源は今なお大論争の的です。「かつて持っていた環が崩壊して降り積もった説」「内部からの地殻変動説」などがありますが、決定的な答えはありません。皆さんは、この尾根がどうやってできたと思いますか?

宇宙のスポンジ?スカスカな衛星、ハイペリオン

軽石のようにスカスカな衛星、それがハイペリオンです。スポンジのような無数のクレーターは、密度が極めて低いために天体が衝突しても衝撃が全体に伝わらず、その場が押し潰されるようにして形成されたと考えられています。さらに、その自転は予測不可能な「カオス的自転」をしています。これは、ハイペリオン自身の歪な形と、すぐ外側を公転する巨大なタイタンの重力に常に乱されるためです。明日のハイペリオンのどこに日が当たるかは、誰にも正確には予測できません。宇宙の整然としたイメージを覆す、気まぐれな天体です。

環の秩序を守る小さな「宇宙の羊飼い」

最後に、土星の環のすぐそばで働く功労者、プロメテウスやパンドラといった「羊飼い衛星(shepherd moons)」を紹介します。彼らはその重力で、まるで羊飼いが羊の群れを導くように、環の粒子が拡散するのを防ぎ、シャープな輪郭を維持しています。この小さな働き者たちの存在が、土星の類まれな美しさを支えているのです。

では、これほどまでに個性的な天体たちは、一体どのようにして生まれたのでしょうか?その答えは、かつて存在した「失われた衛星」の悲劇的な物語の中に隠されていました。

第3幕:衛星と環が織りなす「土星ファミリー」の誕生秘話

デス・スター、白黒の星、宇宙のスポンジ…これほど無秩序で個性的な天体たちが、なぜ同じ土星の周りに集まっているのか。その起源は、一つの壮大な『事件』にありました。

最新の有力なシナリオは、氷の衛星「クリサリス」の物語です。今から約1億年前、軌道を乱したクリサリスは土星に近づきすぎ、その強大な潮汐力(重力の差によって物体を引き裂く力)で粉々に破壊されたというのです。その破片の99%は土星に落下しましたが、残りのわずか1%が現在の美しい環と、ミマスなど内側の衛星群になったとされています。

この破壊と再生の物語は、①なぜ土星の環がこれほど若く、氷の純度が高いのか、②なぜ土星の自転軸が現在の角度に傾いているのか、という2つの大きな謎を同時に説明できるため、非常に説得力があります。太陽系の現在の美しい姿が、かつての激しい動乱の上に成り立っている。そう思うと、夜空の星々がまた違って見えてきませんか?

終章:土星系探査の未来と、人類が見る次の夢

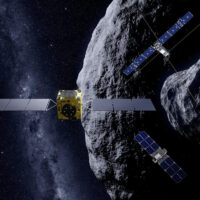

私たちの土星系に関する知識のほとんどは、2017年にミッションを終えた探査機カッシーニがもたらしたものですが、物語はまだ序章に過ぎません。

現在、NASAはタイタンへの次期ミッション「ドラゴンフライ」(2034年到着予定)の準備を進めています。原子力電池で動くドローンがタイタンの空を自由に飛び回り、生命前駆物質の進化の謎に迫ります。また、エンケラドゥスの海の水を地球に持ち帰り、生命の痕跡を直接探すという壮大なサンプルリターン計画も構想されています。

これらの未来の探査は、単なるデータ収集ではありません。それは、この記事の冒頭で投げかけた問いへの答えを探す、人類の新たな挑戦です。土星の衛星たちが紡ぐ物語の次の章は、今、私たちの手によって書かれようとしています。この壮大な物語の続きを、ぜひ一緒に見届けましょう。新たな発見があれば、この記事も随時更新していきます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 土星の衛星の数はいくつですか?

A1: 2025年現在、国際天文学連合(IAU)が公式に認めている数は146個で、太陽系の惑星で最も多いです。2025年の「環の消失」イベントなどで、この数は今後も増える可能性があります。

Q2: 土星の衛星に生命はいますか?

A2: まだ見つかっていませんが、エンケラドゥスの内部海は、生命に必要な「水・有機物・エネルギー源」の3要素が揃っている可能性が科学的に強く示唆されており、太陽系で最も生命が期待される場所の一つです。タイタンの化学環境も注目されています。

Q3: 土星の衛星は望遠鏡で見えますか?

A3: 最も大きいタイタンは、口径10cm程度の望遠鏡でも見ることができます。条件が良ければ、レア、テティス、ディオネといった他の明るい衛星も、土星本体のそばの光点として観測可能です。初めて自分の目で衛星を見つけた時の感動は格別ですよ。

参考文献

この記事の科学的記述は、以下の査読済み論文や専門機関の公表情報に基づいています。

・Lainey, V., et al. (2024). A recently formed ocean on Saturn’s moon Mimas. Nature, 626, 280-282.

・Waite, J. H., et al. (2017). Cassini finds molecular hydrogen in the Enceladus plume: Evidence for hydrothermal processes. Science, 356(6334), 155-159.

・Wisdom, J., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn’s obliquity and young rings. Science, 377(6612), 1285-1289.

・NASA Science, Solar System Exploration. “Saturn Moons”.

おすすめの記事

▼ あなたの感想をぜひお聞かせください

今回紹介した土星の衛星の中で、あなたが最も心惹かれたのはどれですか? 想像力を掻き立てられた衛星や、「こうだったら面白いのに!」といった自由な発想があれば、ぜひコメント欄で教えてください!

この記事が面白いと感じたら、ぜひ友人や家族にもシェアして、一緒に宇宙の謎に思いを馳せてみませんか?