はじめに:常識が崩壊する世界へようこそ

「ボールを投げれば壁に当たる」「自分は今、ここにしか存在しない」

私たちの日常は、そんな当たり前のルール(物理法則)の上に成り立っています。

しかし、もしその常識が全く通用しない世界があるとしたら…?

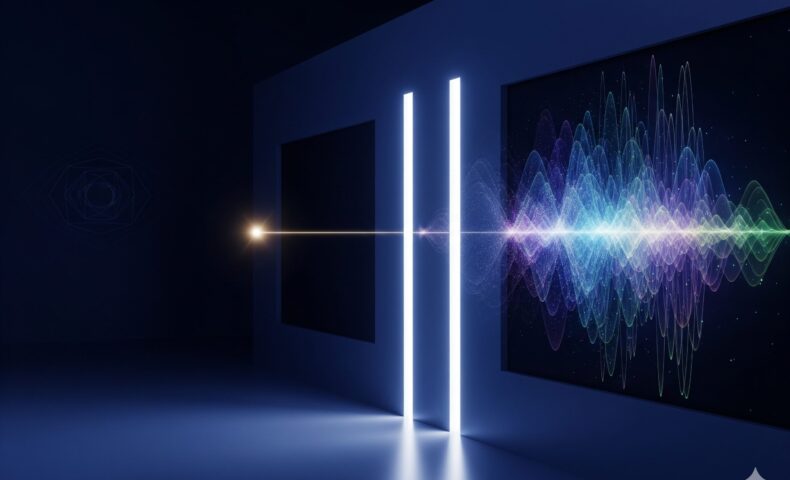

この記事で、あなたと共に探求するのは、量子力学の世界で最も奇妙で、最も根源的な謎を秘めた「二重スリット実験」です。

私自身、学生時代に初めてこの実験の概要を知ったとき、それまで信じていた物理の世界が足元から崩れ落ちるような、強烈な衝撃を受けました。世界は、私たちが「見ている」姿がすべてではないのかもしれない——。あの時の知的な興奮と畏怖を、今度は私が案内人として皆さんと共有したいと思います。

物理学の巨人リチャード・ファインマンが「量子力学の核心はこの実験に全て詰まっている」と語ったように、この実験が示す結果は、あなたの「現実」に対する見方を根底から覆してしまうかもしれません。この記事を読み終える頃には、あなたが普段見ている「世界」が、少し違って見えることをお約束します。

さあ、19世紀の光の実験から始まり、アインシュタインを生涯悩ませ、現代の量子コンピュータにまで繋がる、壮大な知の冒険へ出発しましょう。

ステップ1:思考実験の準備運動 -「粒子」と「波」の当たり前

奇妙な世界に飛び込む前に、まずは私たちの常識が通用する世界で肩慣らしです。2つのすき間(スリット)が空いた壁に向かって、性質の違う2つのものを発射した場合を想像してみましょう。

1-1. 銃から弾丸(粒子)を発射した場合

野球のボールや砂粒のような「粒子」。これらは決まった形を持ち、1個、2個と数えることができます。この粒子をスリットに向かって無数に発射すれば、スクリーンには2本のスジ状の跡がくっきりと残るはずです。どちらか一方のスリットを通り、まっすぐ進む。これが粒子の振る舞いです。

1-2. 水面で波を起こした場合

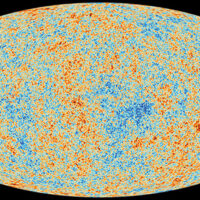

お風呂や湖に広がる水面の「波」。これには決まった形がなく、山と谷が連続的に広がります。波が2つのスリットに到達すると、各スリットが新たな波の発生源となり(回折)、2つの波が互いに影響し合います。山と山が重なってさらに大きな山に(強め合い)、山と谷が重なって平らになる(打ち消し合い)。結果、スクリーンには強弱のついた美しい縞模様、すなわち「干渉縞(かんしょうじま)」が現れます。これが波だけが見せる特有の振る舞いです。

1-3. 歴史の始まり:19世紀、光で現れた「干渉縞」

実はこの実験、19世紀初頭に物理学者トマス・ヤングが「光」を使って既に行っていました。当時、「光の正体は粒子か?波か?」という大論争がありましたが、ヤングの実験で光が干渉縞を作ったことで、「光は波である」という説が勝利を収めたのです。この時点では、まだ常識の範囲内でした。

ステップ2:電子銃、発射! – 1つの電子が起こす「ありえない」現象

主役は、原子を構成する「電子」です。電子は質量を持ち、電荷を持つ、まぎれもない「粒子」の一種。では、この電子を1個ずつ、二重スリットに向かって発射したら、スクリーンには何が映るでしょうか?

常識で考えれば、答えは一つ。粒子なのですから、「2本のスジ」になるはずです。

しかし、実験の結果は科学者たちの想像を絶するものでした。電子を1個、また1個と、何時間もかけて発射し続けた結果、スクリーンに現れたのは…波にしか現れないはずの「干渉縞」だったのです。

1個しか発射していないのに、干渉する相手などどこにもいないはず。この実験結果が導き出す結論は、常識的にはありえない、ただ一つの可能性でした。

「1個の電子は、粒子でありながら波のように振る舞い、2つのスリットを”同時に”通過して、”自分自身”と干渉した」

この「ありえない」結果を前に、科学者たちは次の疑問を抱きます。「ならば、電子がどちらのスリットを通っているのか、直接見てやろう」。その純粋な探究心が、さらなる深淵への扉を開くことになるとは、まだ誰も知らなかったのです。

ステップ3:「見る」だけで結果が変わる? – 世紀の謎『観測問題』

「1個の電子が、波のように2つのスリットを同時に通り抜ける」—この信じがたい結論を前に、科学者たちはそのトリックを暴こうと試みます。

3-1. 監視カメラが暴いた衝撃の事実

スリットのすぐ後ろに、電子を検出できる「監視カメラ」を設置。これで、電子が右と左、どちらを通ったかが分かります。しかし、科学者たちが目にしたのは、謎が解けるどころか、さらに深まる衝撃的な光景でした。

結論から言いましょう。電子がどちらの道を通ったかを見た(観測した)とたん、あれほどハッキリと現れていた干渉縞が、きれいさっぱり消え失せてしまったのです。スクリーンに現れたのは、まるで普通のボールを投げたときのような、単なる2本のスジでした。

まるで電子が「あ、見られてる!じゃあ、波のようにフワフワするのはやめて、粒子らしく真面目にどちらか一方だけを通ろう」と、我々の観測に応じて態度を変えたかのようです。この、「観測する」という行為そのものが、結果を根本的に変えてしまうという奇妙な現象こそ、物理学の根幹を揺るがし、今なお議論が続く「観測問題」の核心です。

3-2. 「観測」の本当の意味とデコヒーレンス

なぜ「見る」だけで結果が変わるのか?これは「人間の意識」が影響しているわけではありません。初心者が最もつまずきやすいポイントですが、ミクロの世界で何かを「見る」には、光の粒(光子)をぶつけるなど、必ず何らかの物理的な接触が必要です。

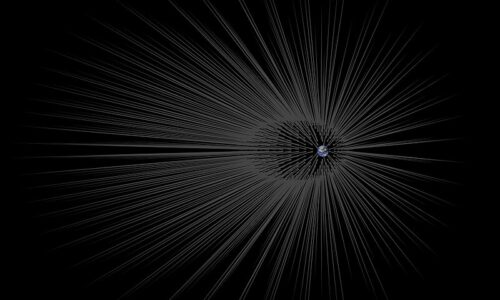

つまり、「観測」とは、対象に対するあらゆる物理的相互作用を意味します。観測前の電子は、「右を通る可能性」と「左を通る可能性」が重なり合った『重ね合わせの状態』にあります。このフワフワした状態だからこそ、波のように振る舞えるのです。

しかし、そこに光子一粒でも当たれば(=観測すれば)、その繊細な重ね合わせは破壊され、電子は「右か左か」どちらか一つの状態に無理やり確定させられてしまう。このプロセスを「デコヒーレンス(非干渉化)」と呼びます。監視カメラだけでなく、空気の分子一つとの衝突ですら「観測」になり得るのです。

3-3. アインシュタイン vs ボーア:観測をめぐる世紀の対決とその結末

この奇妙な結論をめぐり、20世紀を代表する二人の巨人が激しく対立しました。

- アインシュタインの主張: 彼は「神はサイコロを振らない」と述べ、確率でしか未来を語れない量子力学の不完全性を批判しました。「月は、誰も見ていない時でも、ちゃんとそこにある」という実在性を信じる彼にとって、観測で初めて現実が決まるなどという考えは、到底受け入れられるものではなかったのです。

- ボーアの反論: 一方、ニールス・ボーアは「観測される前の現実は存在しない」と反論。観測という行為があって初めて現実はその姿を確定させるのであり、観測前の電子の場所を問うこと自体が無意味なのだ、と主張しました。

この論争は単なる哲学問答ではありませんでした。アインシュタインは量子力学の奇妙さを突くため、「量子もつれ」の状態にある2つの粒子を考えます。一方を観測すれば、どんなに離れていても瞬時にもう一方の状態が確定する。彼はこれを「不気味な遠隔作用」と呼び、ありえない、と批判したのです(EPRパラドックス)。

アインシュタインは、観測する前から粒子の状態は決まっているが、我々が知らないだけだと考えました。しかし、数十年の時を経て、物理学者ジョン・ベルがこの論争に決着をつける数学的な定理「ベルの不等式」を導出。そして1980年代、アラン・アスペらの精密な実験により、アインシュタインが間違っており、ボーアの言う「観測で初めて現実が決まる」世界が正しいことが証明されたのです。科学史に残る、偉大な天才の敗北でした。

ステップ4:時空を歪める思考実験 – 遅延選択と量子消しゴム

まるでミステリー小説の探偵のように、物理学者たちはこの奇妙な現象の「トリック」を暴こうとしました。しかし、その先に待っていたのは謎の解明ではなく、さらに深遠な「現実」そのものへの問いだったのです。

4-1. 過去は”今”決まる? – 遅延選択実験

物理学者ジョン・ホイーラーは、さらに意地悪な思考実験を提案します。「監視カメラを置くか置かないか、電子がスリットを通過した『後』に決めたらどうなる?」

驚くべきことに、実験結果は「後から」の決定に依存しました。つまり、あたかも電子が過去に遡り、「あ、未来で観測されるから粒子として振る舞おう」と決めたかのような結果になるのです。これは、「過去というものも、現在の我々の観測によって初めて確定するのかもしれない」という、時空の常識すら破壊する可能性を示唆しています。

4-2. 情報を消して、過去を書き換える – 量子消しゴム実験

さらに奇妙な実験があります。監視カメラで電子の通り道(経路情報)を「観測」すると、干渉縞は消えます。しかし、その観測記録を、我々が決して見ることのできない方法で「消去」してやると、どうなるか。

信じられないことに、消えていたはずの干渉縞が、スクリーンに復活するのです。これは、「観測」という行為そのものよりも、経路がどちらであったかという「情報」の存在が、量子の振る舞いを決定づけていることを意味します。この宇宙の根源は、モノではなく「情報」なのかもしれない。そんな根源的な問いを、この実験は私たちに突きつけます。

ステップ5:ミクロの奇妙さ、マクロな現実へ

二重スリット実験が示した謎は、過去の遺物ではありません。その奇妙な性質は、現代物理学の最前線で、さらなる謎と、そして新たな可能性を生み出しています。

5-1. どこまで続く?量子の奇妙な世界

「電子のような素粒子だから起きるのでは?」と思うかもしれません。しかし1999年、ウィーン大学のアントン・ツァイリンガーらの研究チームは、炭素原子60個からなるサッカーボール状の分子「フラーレン(C60)」という、電子より遥かに巨大な物質ですら干渉縞を描くことを確認しました。近年では、数千個の原子からなる、さらに巨大な有機分子でも干渉が確認されており、マクロとミクロの境界を探る研究は、今も最前線で進んでいます。

5-2. 奇妙さの応用:量子コンピュータという革命

「重ね合わせ」や「観測問題」は、今や最先端技術の核となっています。それが「量子コンピュータ」です。現在のコンピュータが「0」か「1」のどちらかで計算するのに対し、量子コンピュータは「0であり、かつ1でもある」という重ね合わせ状態を利用できる「量子ビット」で計算します。これにより、従来のコンピュータでは億年もかかる問題を一瞬で解く可能性を秘めています。

しかし、その実現を阻む最大の壁こそが「デコヒーレンス」です。周囲のわずかなノイズ(=意図しない観測)が、量子ビットの繊細な重ね合わせを瞬時に破壊してしまうのです。100年前の謎との格闘が、今まさに未来のテクノロジーを創造しているのです。

最終章:あなたが観測する「現実」とは何か?

19世紀の光の波紋から始まった物語は、電子の奇妙な二重性、アインシュタインとボーアの世紀の論争、そして未来のテクノロジーへと繋がってきました。「観測」が現実を左右するという事実を、私たちはどう解釈すればよいのでしょうか?最後に、代表的な2つの世界観をご紹介します。

1. コペンハーゲン解釈:「観測で、世界は一つに決まる」

ボーアらが提唱した、最も標準的な解釈です。「電子は観測されるまで可能性の波として存在し、観測した瞬間に波は収縮し、たった一つの現実に確定する」という考え方です。シンプルですが、「なぜ収縮するのか?」という根本的な問いには答えてくれません。

2. 多世界解釈:「観測で、世界は分裂する」

「波が収縮するなんておかしい」と考えた科学者たちが提唱した、SFのような解釈です。「観測によって波は収縮せず、その代わり、世界そのものが可能性の数だけ分裂する」と考えます。あなたが電子を観測した瞬間、「電子が右を通った世界」と「電子が左を通った世界」に分岐し、両方が存在し続ける。いわゆるパラレルワールドの理論的根拠の一つです。

どちらの解釈が正しいのか、未だに結論は出ていません。ちなみに私は、この多世界解釈の持つ「ありえたかもしれない全ての可能性が、どこかで現実になっている」という壮大なスケールに、抗いがたいロマンを感じてしまいます。

この二重スリット実験が私たちに教えてくれるのは、あなたの目の前にあるこの「現実」も、あなたが観測するまでは、無数の可能性が重なり合った不確定な状態でしかないのかもしれない、ということです。