もし、あなたの過ごす「1日」が、巡りくる「1年」よりも長かったら──?

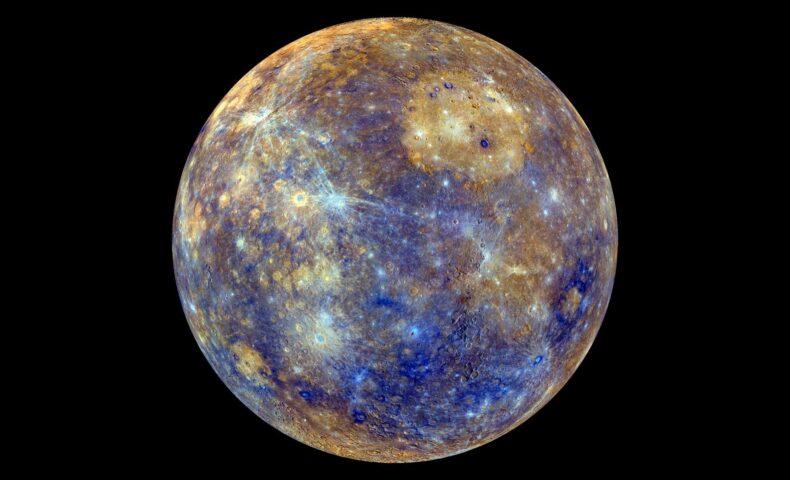

太陽系でありふれた惑星の一つ。そう思われている「水星」こそ、実はそんな奇妙な時間が流れ、科学の常識を揺るがす謎に満ちた世界です。なぜ、サイズの割に異常なほど重いのか?なぜ、とうに冷え固まったはずの核が、今も活動を続ける「磁場」を持つのか?

そして今、日欧の技術の粋を集めた探査機が、その謎を解き明かすべく7年もの長旅の末、2025年12月、ついに水星へ到着します。

この記事では、「太陽に近くて熱いだけの岩石」というイメージを完全に覆し、水星の奥深い世界へとご案内します。見た目に反する「重さ」の謎、灼熱と極寒が同居するパラドックス、そして日本の探査機も参加する探査計画の最前線まで、余すことなく徹底解説。読み終える頃には、あなたの水星観は180度変わっているはずです。

1. 太陽系最速の小さな巨人「水星」のプロフィール

本格的な謎解きの前に、まずは水星がどんな惑星なのか、基本プロフィールをおさらいしましょう。ここに、後の謎を解くヒントが隠されています。

| 項目 | データ | 備考 |

|---|---|---|

| 直径 | 約4,880km | 地球の約38%。月より少し大きい程度。 |

| 質量 | 地球の約5.5% (0.055倍) | 非常に小さいが、密度は岩石惑星でトップクラス。 |

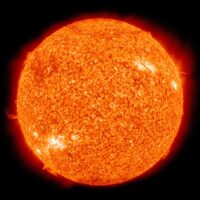

| 太陽からの平均距離 | 約5,800万km | 地球-太陽間の約4割。太陽の重力を強く受ける。 |

| 公転周期(1年) | 約88日 | 太陽系最速。ローマ神話の俊足の神「メルクリウス」が名前の由来。 |

| 自転周期(1恒星日) | 約59日 | 公転2回に対し自転3回という「3:2の軌道共鳴」状態。 |

| 1太陽日(日の出〜日の出) | 約176日 | 公転周期(1年)のちょうど2倍。まさに「1日が1年より長い」世界。 |

| 表面の重力 | 地球の約38% (0.38G) | 体重60kgの人なら、水星では約23kgになる計算。 |

特に難解で面白いのが、自転と公전の関係です。「1日が1年より長い」という不思議な現象は、水星が太陽の周りを2周する間にちょうど3回自転するという、宇宙の絶妙なバレエのような「3:2の軌道共鳴」によって生まれます。この奇妙なリズムは、ケプラーの法則とも深く関連しています。

2. 見た目に反するヘビー級?水星の「質量」と「重力」の秘密

水星の基本プロフィールで浮かび上がった最大の謎、それは「サイズの割に、異常なほど重い」という事実です。この謎を解く鍵は、水星の内部、そのほとんどを占める「核(コア)」に隠されていました。

惑星の大部分を占める、巨大すぎる金属の核

水星の平均密度は、太陽系の岩石惑星の中で地球に次いで第2位。しかし、地球が自身の重力で内部を圧縮している効果を考慮すると、物質そのものの密度では水星が太陽系で最も高いとさえ言われています。なぜ、小さな岩石惑星がこれほどの高密度を持つのでしょうか。

その答えは、探査機による重力場データから明らかになりました。驚くべきことに、水星はその半径の約85%、体積にして約60%を、鉄を主成分とする巨大な金属核が占めていることが判明したのです。まるで、鉄の果実にごく薄い岩石の皮をまとわせたかのよう。それが水星の真の姿なのです。

なぜこれほど不均衡に?水星からマントルが剥ぎ取られた日

通常の惑星形成モデルでは、このような極端な核とマントルの比率は生まれません。なぜ水星だけが、これほど不均衡な構造を持つに至ったのか。天体物理学者たちは、その激動の過去を示すいくつかの仮説を提唱しています。

仮説1:ジャイアント・インパクト説(最有力説)

最も有力視されているのが、形成初期の水星が、火星サイズの巨大な原始惑星と衝突したとする「ジャイアント・インパクト説」です。この説は、地球の月が形成されたシナリオと似ています。

衝突の凄まじいエネルギーによって、水星の大部分を覆っていたはずの岩石質のマントルと地殻は宇宙空間に飛散・蒸発。あとには、高密度な金属の核がむき出しに近い形で残った、というシナリオです。この説は、水星の特異な内部構造をうまく説明できます。

仮説2:太陽熱によるマントル蒸発説

もう一つの興味深い説が、若い太陽の活動を利用した「マントル蒸発説」です。太陽系が形成されたばかりの頃、中心の原始太陽は現在よりも遥かに激しく活動していました。その強烈な熱と太陽風に長期間さらされたことで、太陽に最も近い水星は、その表面の岩石成分が蒸発し、宇宙空間へ吹き飛ばされてしまったのではないか、という考え方です。いわば、惑星規模の壮大な日焼けのようなものです。

【運営者の視点】なぜ惑星の「過去の怪我」を探るのか?

私が初めてこのジャイアント・インパクト説を学んだ時、感じたのは畏怖でした。今、私たちが目にする太陽系は静かで整然としていますが、その黎明期は惑星同士が激しくぶつかり合う、想像を絶する混沌の時代だったのです。水星の巨大な核は、いわばその時代の「古傷」です。この傷を調べることは、単に水星の過去を知るだけでなく、私たちの地球と月がどのようにして生まれたのか、その普遍的なルールを探る旅でもあります。だからこそ、科学者はこの「惑星の考古学」に情熱を燃やすのです。

新たな謎の発見 – 液体金属の核が作る「磁場」

巨大な核の謎は、探査が進むにつれて新たな謎を生みました。探査機メッセンジャーの観測により、水星には地球の約1%ほどの強さながら、惑星全体を覆う固有の「磁場」が存在することが確定したのです。

これは、惑星科学における驚くべき発見でした。なぜなら、惑星の磁場は、内部にある導電性の液体(液体の金属核)が対流することによって生まれる(ダイナモ理論)と考えられているからです。つまり、磁場の存在は、水星の巨大な核の一部、少なくとも外核が、46億年経った今もなお液体であることを示す動かぬ証拠なのです。

ここで、新たな問いが生まれます。「なぜ、太陽系で最も小さい部類の惑星である水星の核は、とっくに冷え固まらずに、今も液体でいられるのか?」

通常、惑星は小さいほど冷えやすく、内部活動は早く停止すると考えられています。この常識に反する事実の裏には、硫黄などの不純物が凝固点を下げているなど様々な可能性が議論されていますが、決定的な答えはまだ出ていません。この巨大な核は水星に強い重力を与えましたが、それでもなお、強大すぎる太陽の前では「仲間」を繋ぎ止めることはできませんでした。それが、水星のもう一つの姿である「孤独」に繋がります。

3. 孤独な旅人 – なぜ水星には衛星(月)がないのか?

地球や火星と違い、水星には衛星が一つもありません。その理由は、太陽の強すぎる重力と、水星自身の重力の弱さにあります。

惑星が衛星を安定して保持できる勢力圏を、天文学では「ヒル球」と呼びます。水星は太陽にあまりにも近いため、太陽の強大な重力によってこのヒル球が極端に小さくなっています。もし衛星が存在したとしても、すぐに太陽にその軌道を奪われてしまうか、不安定になってどこかへ弾き飛ばされてしまうのです。

4. 灼熱と極寒のパラドックス:氷を抱く星の素顔

「水星は、太陽に近いからずっと熱い星だ」──このよくある誤解は、水星のもう一つの素顔を知れば氷解するはずです。

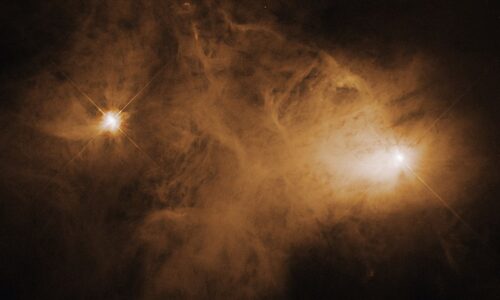

水星の昼の表面温度は鉛も溶かす約430℃に達する一方、夜には約-180℃まで急降下します。その差は実に600℃。これは、熱を保持し、惑星全体に分配してくれる「大気」という毛布が水星にはほとんど無いためです。惑星の重力が弱いために大気を繋ぎ止められず、太陽から吹き付ける太陽風に剥ぎ取られてしまうのです。

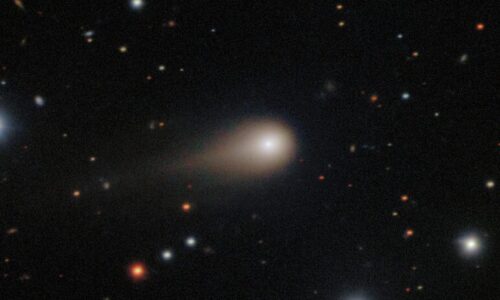

そして、この過酷な環境が生み出す最大のパラドックスが「氷」の存在です。探査機メッセンジャーの観測により、自転軸の傾きがほぼないために太陽の光が永久に当たらない、極地のクレーターの底(永久影)には、なんと大量の水の氷が存在することが発見されました。灼熱のイメージとは真逆の物質が、同じ星の上に同時に存在しているのです。この氷がどこから来たのか(彗星か小惑星か)も、未だ結論の出ていない大きな謎です。これら灼熱と極寒が同居する刺激的なパラドックスこそ、人類が探査機を送り込んででも解き明かしたいと願う謎の核心なのです。

5. 人類の挑戦:探査機が暴く水星の謎と未来

これまでに提示してきた数々の謎。人類は探査機を送り込むことで、その答えに一歩ずつ近づいてきました。

過去の探査が明らかにしたこと

- マリナー10号(米): 1974〜75年に史上初めて水星に接近。クレーターだらけの月のような姿と、予想外の磁場の存在を示唆しました。

- メッセンジャー(米): 2011〜15年に史上初めて周回探査を達成。水星の全球地図を作成し、極地の氷の存在や、核が巨大であること、そして固有磁場の存在を確定させました。

メッセンジャーの活躍は水星の理解を飛躍的に進めましたが、同時に「なぜ核は液体なのか」「氷の起源は何か」といった、さらに深い謎を私たちに突きつけました。その根源的な問いに答えるべく、今、新たな挑戦者が水星を目指しています。

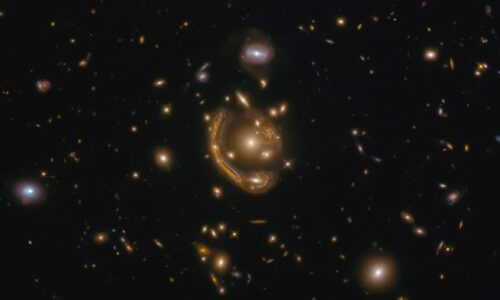

未来を拓く挑戦:日欧共同探査機「ベピ・コロンボ」

現在、水星への壮大な旅を続けているのが、日本(JAXA)と欧州(ESA)が共同開発した探査機「ベピ・コロンボ(BepiColombo)」です。2018年に打ち上げられたベピ・コロンボは、太陽の強大な重力と戦いながら幾度ものスイングバイを重ねた末、まさに2025年12月、水星の周回軌道に到着する予定なのです。

このミッションが画期的なのは、目的の異なる2つの探査機を同時に送り込む点にあります。

- 水星磁気圏探査機「みお (MMO)」(日本担当): 水星の磁場と、その周辺の宇宙環境を精密に観測します。本記事で提示した「なぜ核は液体なのか?」という磁場の謎に、正面から挑みます。

- 水星表面探査機「MPO」(欧州担当): 水星の地表や内部構造を詳細に調査します。巨大な核がどのように形成されたのか(ジャイアント・インパクトの痕跡)、そして極地の氷はどこから来たのか、その起源を探ります。

「みお」と「MPO」が連携して観測することで、水星が抱える最大の謎である「内部構造・磁場・形成史」を多角的に解明できると期待されています。水星の核を深く知ることは、地球を含む生命の星がどう作られたのか、という我々のルーツの解明にも直結する、壮大な挑戦なのです。

結論:水星は、惑星の進化を映す「極限実験室」である

水星は、単なる「太陽に最も近い小さな惑星」ではありません。それは、惑星形成の激動の歴史を刻み込んだタイムカプセルであり、灼熱と極寒、液体と固体が同居する矛盾を体現し、そして太陽の強大な影響力を示す、太陽系の「極限実験室」です。

水星という極端な環境で何が起きるかを理解することは、より穏やかな環境にある地球が、いかに奇跡的なバランスの上に成り立っているかを教えてくれます。つまり、水星を学ぶことは、地球を知ることに繋がるのです。

参考文献・より深く知りたい方へ

あなたがベピ・コロンボに最も解き明かしてほしい謎は?

ぜひあなたの好奇心を教えてください!

そして、条件が合えば、日の出前や日没後の低い空に、力強く輝く水星を見つけることができます。(こちらの星空サイトで今夜の位置をチェック)。次に夜空を見上げた時、その小さな光の奥で、人類の知のフロンティアを切り拓く壮大な挑戦が続いていることを、少しだけ思い出していただけたら幸いです。