宇宙のニュースを追っていると、時折、自分の世界観がぐらりと揺さぶられるような発見に出会います。私にとって、40光年彼方に見つかった「トラピスト1」は、まさにそれでした。まるでSF小説から飛び出してきたかのような、7つもの地球サイズの惑星。そのニュースに胸を躍らせた日のことを今でも覚えています。

しかし、その後の探査が紡ぐ物語は、単純な希望だけでは語れない、科学の厳粛さと興奮に満ちたものでした。この記事では、単なる専門家としてではなく、皆さんと一緒にこの壮大な謎に挑む一人の探求者として、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が暴いた希望と沈黙の全貌にご案内します。

「この宇宙に、生命は私たちだけなのか?」

この人類の根源的な問いに対し、科学が今、最もエキサイティングな答えを提示しようとしています。その舞台となるのが、奇跡の惑星系「トラピスト1(TRAPPIST-1)」です。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の登場により、憶測の時代は終わり、観測の時代が幕を開けました。この記事では、なぜトラピスト1が天文学者をこれほどまでに熱狂させるのか、その本質に迫ります。7つの地球型惑星が奏でる奇跡のハーモニー、生命を育む可能性、それを阻む過酷な現実、そして人類最強の瞳が捉えた最新の観測結果まで――。

あなたの宇宙観を根底から揺さぶる、地球外生命探査の最前線へご案内します。

1. 40光年先の奇跡:なぜ「トラピスト1」はこれほど特別なのか?

まず、この驚くべき惑星系が、数多ある系外惑星の中でなぜ「特別」なのか。その特異な構造と、科学的な重要性の核心に迫りましょう。

◆ 中心星は銀河系のありふれた主役「超低温赤色矮星」

トラピスト1系の中心で輝くのは、私たちの太陽とは全く異なる「超低温赤色矮星」です。表面温度は約2,300℃と太陽より遥かに低く、大きさは木星ほど、質量は太陽の約8%しかありません。

しかし、ここが極めて重要な点です。このような赤色矮星は、私たちの天の川銀河に存在する恒星の約75%を占める「ありふれた主役」なのです。つまり、トラピスト1で生命の存在が可能ならば、それはこの宇宙の至る所で生命が誕生しうるという、壮大な可能性の扉を開きます。この一点だけでも、トラピスト1の探査価値は計り知れません。

さらに、この星は数兆年という圧倒的な長寿を誇ります。これは、生命が生まれ、複雑な進化を遂げるための時間を、想像を絶するほど長く提供できることを意味します。

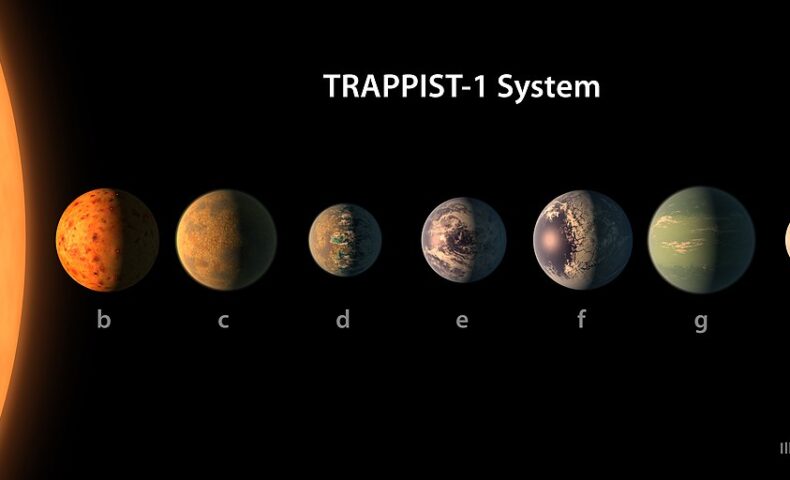

◆ 太陽系とは似て非なる「超コンパクト」で整然とした惑星たち

トラピスト1の最大の特徴は、7つもの惑星が極めて狭い範囲に密集している点です。7つの惑星すべての公転軌道は、太陽系の最も内側の惑星・水星の軌道よりもさらに内側に、まるで宝石箱のように収まっています。

もしトラピスト1系の惑星に立てば、空には他の惑星たちが月よりも大きく、時には満ち欠けしながら浮かぶ、幻想的な光景が広がっていることでしょう。

◆ 美しいハーモニー「軌道共鳴」が物語る“穏やかな過去”

これほど密集しながら、なぜ惑星たちは衝突しないのでしょうか?その秘密は「軌道共鳴」という、天体が奏でる音楽のような現象にあります。

隣り合う惑星たちの公転周期が、「8:5」「5:3」「3:2」といった単純な整数比の関係になっているのです。これにより、惑星同士が定期的に重力で影響を与え合い、互いの軌道を微調整することで、驚くほど長期にわたり全体が安定しています。

【運営者の視点】

この完璧な軌道共鳴は、この惑星系が極めて穏やかな歴史を歩んできたことを示唆します。大規模な衝突や惑星の移動といった”激動の時代”を経験した太陽系とは対照的に、トラピスト1の惑星たちは、おそらく原始のガス円盤の中で静かに生まれ、ゆっくりと現在の位置まで移動してきたと考えられます。この「穏やかな環境」は、生命の誕生と維持にとって、果たしてプラスに働いたのでしょうか?

2. 生命の舞台へ:ハビタブルゾーン3惑星、それぞれの素顔

7つの惑星の中でも、特に生命への期待が高いのが、中心星から適度な距離にあり「液体の水」が存在しうるハビタブルゾーンに位置する3つの惑星「トラピスト1e、f、g」です。彼らはそれぞれ、異なるタイプの「生命の可能性」を秘めています。

◆ トラピスト1e:最有力候補「第二の地球」の可能性

- 特徴:地球によく似たサイズ(半径0.91倍)と密度を持ち、ハビタブルゾーンのど真ん中に位置する最有力候補。岩石質の惑星である可能性が極めて高いです。

- もし降り立ったら:地球よりわずかに重力が強く、岩石の地面が広がっているかもしれません。空の恒星は太陽より大きく見えますが、その光は赤外線を多く含むため、世界は常に夕焼けのような赤い光に照らされているでしょう。

- 科学的な意味:この惑星は、地球外生命探査における「最も古典的で、最も期待されるシナリオ」のテストケースです。もしここに生命の兆候が見つかれば、私たちの生命観は根底から覆ります。

◆ トラピスト1f:「水の惑星」か、全球凍結した「氷の世界」か

- 特徴:地球とほぼ同じ大きさ(半径1.04倍)ですが、密度が低いため、大量の水を含む「ウォーターワールド(水の惑星)」である可能性が指摘されています。

- もし降り立ったら:地表はどこまでも続く広大な海か、あるいは恒星からの光が弱いために全面が分厚い氷に閉ざされているかもしれません。後者の場合、生命は光の届かない深海の熱水噴出孔で、独自の進化を遂げている可能性があります。

- 科学的な意味:この惑星は、「生命は太陽光を必ずしも必要としない」という仮説を検証する舞台です。地球の深海生命のように、星の光ではなく惑星内部の化学エネルギーで生きる生態系の存在可能性を探る上で、絶好のターゲットとなります。

◆ トラピスト1g:氷の下に海を秘めた「巨大なエウロパ」

- 特徴:7惑星の中で最も大きい(半径1.15倍)惑星。ハビタブルゾーンの外縁にあり、表面は低温ですが、密度が低く大量の氷を持つと考えられています。

- もし降り立ったら:広大な氷の大地が地平線の彼方まで続いているでしょう。しかし、近傍の天体からの強力な潮汐力によって内部が常に揉まれ、その摩擦熱で氷の地殻の下に全球を覆う「地下の海(サブサーフェス・オーシャン)」が存在する可能性が濃厚です。

- 科学的な意味:この惑星は、太陽系のエウロパやエンケラドスと同じタイプの「生命の避難所」候補です。地上の過酷な環境から厚い氷で守られた内部の海は、生命にとって理想的なゆりかごかもしれません。

これら希望に満ちた3つのシナリオ。しかし、そのすべてを根底から覆しかねない、宇宙の過酷な物理法則が牙を剥きます。希望に満ちたシナリオの裏には、生命にとって絶望的とも言える、乗り越えなければならない3つの宇宙的な障壁が存在するのです。

3. 生命への障壁:乗り越えるべき「3つの宇宙的試練」

ハビタブルゾーンに3つも惑星があるという事実は、私たちを興奮させます。しかし、科学者たちは同時に、生命の存在を根こそぎ奪いかねない、極めて厳しい「試練」も指摘しています。

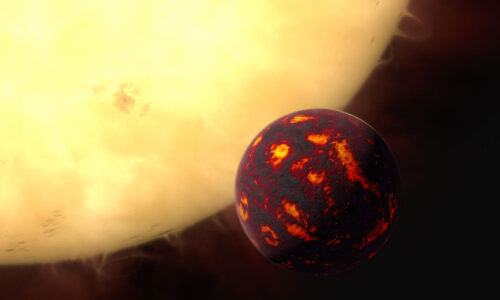

◆ 試練①:死の嵐か、生命の起爆剤か「恒星フレア」

赤色矮星は活動的で、強力なフレア(爆発現象)を頻繁に放出します。惑星が星に非常に近いため、致死的な量のX線や荷電粒子が惑星に降り注ぎ、大気を剥ぎ取り、地表の生命を根絶やしにする危険性があります。しかし、この現象は諸刃の剣でもあり、強力な紫外線が生命誕生のきっかけとなる複雑な有機物の化学反応を促す「エネルギー源」になりうると考える科学者もいます。

◆ 試練②:灼熱と極寒の二重世界「潮汐ロック」

すべての惑星は、中心星に常に同じ面を向け続ける「潮汐ロック」状態にある可能性が濃厚です。これは、惑星の片面が永遠の昼(灼熱地獄)、もう片面が永遠の夜(極寒地獄)になることを意味します。生命が存在できるとすれば、その境界線である「トワイライトゾーン(薄明帯)」と呼ばれる、日の出も日没もない狭い地域だけかもしれません。

◆ 試練③:生命の盾にして最大の謎「大気」の有無

これが現在、最大の焦点であり、生命存在の可否を分ける「グレートフィルター」です。強力な恒星風と繰り返されるフレアによって、惑星が誕生時に持っていた原始の大気は、とうの昔に宇宙空間へ剥ぎ取られてしまった可能性があります。もし大気がなければ、液体の水は存在できず、地表は宇宙線に直接さらされる死の世界となります。

理論上の希望と絶望。では、人類最強の「眼」は、そこに何を見たのでしょうか?

4. JWSTの審判:観測が明かす「沈黙の意味」

理論だけでは結論は出ません。この謎に、人類最強の眼である「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)」が挑みました。そして、その観測結果は、私たちに熱狂と同時に、科学の厳粛な真実を突きつけるものだったのです。

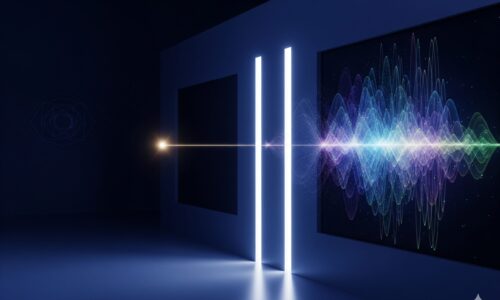

◆ 40光年彼方の大気を調べる「トランジット分光法」

JWSTが使うのは「トランジット分光法」という驚異的な技術です。惑星が主星の前を横切る瞬間、星の光の一部が惑星の大気を通過します。その光を詳細に分析し、大気中の分子によって吸収された「光の色の変化」を捉えることで、40光年彼方の惑星の「成分調査」をやってのけるのです。

◆ 衝撃の観測結果:内側の惑星たちは“裸の岩石”だった

JWSTが最初に観測したのは、中心星に最も近いトラピスト1bと1cでした。結果は衝撃的でした。2023年に権威ある科学誌『Nature』で発表された論文によると、これらの惑星には、金星のような分厚い二酸化炭素の大気も、木星のような水素の大気も存在しないことが明らかになったのです。

◆ 本命「トラピスト1e」の観測と「沈黙」が意味するもの

では、最有力候補トラピスト1eはどうだったのでしょうか? 私も固唾をのんで見守ったその観測結果は、実に示唆に富むものでした。結論から言えば、JWSTが惑星の熱放射を捉えた結果、金星のような二酸化炭素の分厚い大気も、あるいは木星のような軽い水素の大気も、その存在を示す明確な兆候は見つかっていません。

この「沈黙」は「大気が無い」ことの証明ではありません。むしろ、科学の探求が次のステージへ進んだ証です。安易な希望が一つ消えたことで、私たちはより解像度の高い問い、「火山活動などで後から作られた、地球のような窒素主体の比較的薄い『二次大気』は存在するのか?」へと進むことができたのです。このような薄い大気の検出は極めて難しく、科学者たちは今、ノイズの海から真実の信号を拾い出そうと奮闘しています。

◆ 究極の目標:生命の指紋「バイオシグネチャー」を探せ

JWSTの究極の目標は、大気が見つかった場合に、その中に生命の痕跡「バイオシグネチャー」を見つけることです。例えば、本来ならすぐに反応して消えるはずの酸素(O₂)とメタン(CH₄)が同時に豊富に存在することが確認できれば、それらを供給し続ける生命活動の強力な証拠となりえます。

【運営者の視点】

ただし、科学の最前線では、こうしたガスが生命以外の要因(例えば、恒星からの強力な紫外線による光化学反応など)で生成される「偽りのシグナル(False Positive)」の可能性も慎重に議論されています。一つの証拠で結論を出すのではなく、惑星の環境全体の文脈を読み解き、複数の証拠を積み重ねていく。この地道で誠実なプロセスこそ、科学的探究の醍醐味と言えるでしょう。

トラピスト1の惑星たちに、こうした生命の指紋は見つかるのか。私たちの探査は、まだ始まったばかりです。

結論:壮大な宇宙の謎解きは、新たな章へ

40光年の時を超えて私たちに届いた、トラピスト1からの信号。それは、地球外生命への大きな希望を見せると同時に、生命が存在することの難しさ、そして地球という惑星の奇跡的な尊さを教えてくれます。

JWSTがもたらした「沈黙」は、探求の終わりではありません。それは、より解像度の高い、新たな問いの始まりなのです。

この記事で宇宙の謎解きに少しでも心が動いたなら、ぜひあなたも次のアクションを起こしてみてください。

- 関連ドキュメンタリーを観る:Netflixなどで、系外惑星をテーマにした質の高い科学ドキュメンタリーが数多く制作されています。『エイリアンズ 世界はここにいる』などは良い出発点になるでしょう。

- 市民科学に参加する:NASAが主導する「Planet Hunters TESS」のようなプロジェクトでは、誰でも実際の衛星データを分析し、新しい系外惑星の発見に貢献できます。あなたの一瞥が、世紀の発見に繋がるかもしれません。

- 夜空を見上げる:今夜、空を見上げてみてください。この記事で旅したトラピスト1は、みずがめ座の方向に静かに佇んでいます。私たちの探求の対象が、確かにそこに存在していることを感じられるはずです。

あなたの意見を聞かせてください

この壮大な宇宙の謎解きに、終わりはありません。そして、私たち一人ひとりが、その目撃者なのです。

この記事で提示された「希望の光(軌道共鳴、3つのハビタブル候補)」と「絶望的な試練(フレア、潮汐ロック、大気の有無)」、両方の証拠を踏まえて、あなたがトラピスト1の生命にとって「最大の壁」だと考えるのはどれですか?その理由と共に、ぜひコメントであなたの見解を聞かせてください。共に、この宇宙最大の謎を語り合いましょう。

◆ 参考文献

- Gillon, M. et al. (2017). “Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1”. Nature, 542, 456–460.

- Greene, T. P., et al. (2023). “Thermal Emission from the Exoplanet TRAPPIST-1 b with JWST”. Nature, 618, 259-261.

- Zieba, S., et al. (2023). “No thick carbon dioxide atmosphere on the rocky exoplanet TRAPPIST-1 c”. Nature, 620, 746-749.

- NASA Exoplanet Exploration Program. “TRAPPIST-1 System”. NASA. Accessed October 9, 2025.