序章:もしも星が、別の星を「食べて」しまったとしたら?

夜空に輝く無数の星々。その一つ一つが、太陽のように自ら光り輝く巨大なガスの塊です。では、もし、その星の一つが、別の星を丸ごと「食べて」しまったとしたら…?

まるでSF映画のようですが、これは現代天体物理学が真剣に追い求める、実在するかもしれない天体の物語です。

私が初めてこの奇妙な天体の存在を知ったのは、映画『インターステラー』の科学監修者が、他ならぬキップ・ソーンその人だと知った時でした。彼がノーベル賞を受賞するずっと前に、こんなにも奇想天外な天体を理論的に予言していたことに衝撃を受け、以来、この「星を食べる星」の謎に心を奪われています。この記事は、そんな私自身の知的好奇心の旅の記録でもあります。

その構造は、まさに異常。巨大に膨れ上がった恒星の中心で、本来あるはずの核(コア)の代わりに、とんでもない天体が鎮座しているのです。

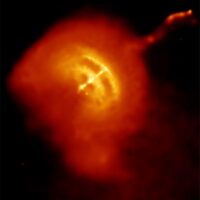

それは、太陽よりも重いにもかかわらず、直径はわずか20kmほど(東京の山手線の内側にすっぽり収まるサイズ)。その密度は角砂糖たった一個分で数億トンにも達するという、常識外れの天体「中性子星」。

この、まさに二つの星が一心同体となった奇妙な天体の名は、「ソーン・ジトコフ天体(Thorne-Żytkow object、略してTŻO)」。

この記事では、まだ誰もその姿を確実に捉えたことのない、この幻の天体の謎に迫ります。

- 一体、どのようにしてそんな奇妙な天体は生まれるのか?

- その内部では、物理法則の常識を超えた何が起きているのか?

- なぜ科学者たちは、この天体の発見に情熱を燃やすのか?

- もし発見されれば、私たちの宇宙観はどう変わるのか?

あなたの常識を覆すかもしれない、恒星進化の最もディープな世界へご案内します。

ソーン・ジトコフ天体とは?連星系が生む「星を食べる星」の誕生譜

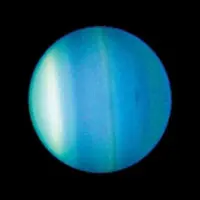

ソーン・ジトコフ天体の正体は、見た目はごく普通の「赤色超巨星」でありながら、その心臓部には全くの別物である「中性子星」が隠れている、究極のハイブリッド天体です。これほど奇妙な天体は、一体どのようにして生まれるのでしょうか。最も有力な「共通外層シナリオ」が、その壮絶な誕生の物語を解き明かします。

誕生シナリオ:連星が起こす宇宙の奇跡

TŻOの物語は、太陽よりずっと重い二つの星がペアを組んで回る「大質量連星系」から始まります。

- 第一幕:片方の星の死

ペアのうち、より重い星が先に寿命を迎え、超新星爆発を起こします。その中心には、超高密度な燃えカスである「中性子星」が残されます。 - 第二幕:もう一方の星の膨張

残された伴星もやて寿命が近づき、外層が大きく膨れ上がって「赤色超巨星」へと進化します。この膨張したガスが、隣で回り続ける中性子星を丸ごと飲み込む「共通外層(コモン・エンベロープ)」状態に突入します。 - 第三幕:中性子星の落下

赤色超巨星の濃いガスの中に飛び込んだ中性子星は、ガスとの摩擦(力学的摩擦)でブレーキがかかり、公転エネルギーを失います。そして、数百年から数千年という時間をかけて、らせん状にゆっくりと星の中心へと落下していくのです。 - 第四幕:合体、そしてTŻOの完成

ついに中性子星は赤色超巨星の中心核に到達し、これを破壊・吸収して一体化します。こうして、赤色超巨星の見た目を持ちながら、その中心では中性子星がエネルギーを供給し続ける、前代未聞の天体「ソーン・ジトコフ天体」が誕生するのです。

では、こうして生まれた奇妙な天体の心臓部では、一体どんな物理法則が支配しているのでしょうか? 次の章ではその輝きの謎に迫ります。

TŻOの心臓部:核融合を超えた物理と輝きの謎

TŻOの誕生プロセスは壮絶ですが、ここで根源的な謎が生まれます。なぜ「星の中の星」という不安定に見える構造が存在し続けられるのか?その答えは、TŻOが通常の星とは全く異なるエネルギー源で輝いているという、驚くべき事実に隠されています。

輝きの源泉:核融合から「降着エネルギー」へ

太陽をはじめとする通常の星は、中心部での核融合反応によって自らの巨大な重力を支え、輝いています。

しかし、TŻOのエネルギー源は核融合ではありません。その力の源は、中心にある中性子星が、周囲の赤色超巨星のガスを自らの超重力で吸い込む際に解放される「重力エネルギー(降着エネルギー)」なのです。

物質が重力源に落下する時、その位置エネルギーは熱や光へと変換されます。TŻOの内部ではこのプロセスが絶えず起こることで、星全体を支えるほどの莫大なエネルギーが生み出されています。つまり、TŻOは星でありながら、その心臓部は星の「死」の産物である中性子星がもたらすエネルギーによって支配される、究極の矛盾を抱えた天体なのです。

矛盾を抱えたエンジン:TŻOの特異な内部構造

この特異なエネルギー源は、TŻOにユニークな内部構造を与えます。

- 中心の中性子星コア: 巨大な圧力と温度の中で、周囲のガスを絶えず吸い込み、エネルギーを生成するエンジン。

- 巨大な対流層: 中心で生み出された莫大なエネルギーは、星全体を激しくかき混ぜる巨大な「対流」を引き起こします。この対流こそが、TŻOを「宇宙の錬金術師」へと変える重要なメカニズムです。

この驚くべきメカニズムを、一体誰が、どのようにして思い描いたのでしょうか? その脚本を描いたのは、アインシュタインの系譜を継ぐ現代物理学の巨人でした。

提唱者たちの物語 – 『インターステラー』の科学監修者が見た夢

この奇想天外な天体のアイデアは、1977年に二人の物理学者によって理論的に発表されました。

- キップ・ソーン(Kip Thorne)

- アンナ・ジトコフ(Anna Żytkow)

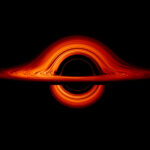

特にキップ・ソーンは、現代物理学の巨人として知られています。彼はアインシュタインの一般相対性理論を専門とし、ブラックホールや重力波の研究で世界をリード。その功績により、2017年にはノーベル物理学賞を受賞しています。

【豆知識】

映画『インターステラー』で描かれたワームホールやブラックホールのリアルな描写は、科学監修を務めたキップ・ソーンの精密な計算に基づいています。

ソーンとジトコフは、恒星の進化モデルを計算する中で、「もし中性子星が恒星の内部に存在したら、それは安定して存在しうるのか?」という純粋な問いを探求し、TŻOという全く新しい恒星の姿を理論的に予言しました。それは、観測技術がまだ追いつかない時代に描かれた、未来への設計図でした。

理論は完璧な「指紋」を予言しました。彼らが追い求めた、TŻOだけが持つ決定的な『化学的な指紋』とは、一体何だったのでしょうか? 次の章では、TŻOが宇宙の錬金術師と呼ばれる理由に迫ります。

宇宙の錬金術師:TŻOと元素の起源

ソーン・ジトコフ天体が科学者を惹きつけてやまない最大の理由は、その内部がユニークな元素を創り出す「宇宙の工場」である可能性を秘めているからです。

TŻOを見つけ出す「化学的な指紋」

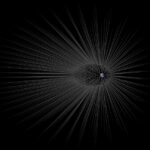

前章で述べた巨大な対流は、中心の中性子星のすぐ近くで生成された物質を、星の表面まで運び上げます。この過程で、通常の星では起こりえない特殊な核反応が起こり、特有の元素が生成されると予測されています。

もしTŻOを発見するなら、その星の光をスペクトル分析し、以下の元素が異常に多く含まれていないかを探す必要があります。

- リチウム(Li)

- ルビジウム(Rb)

- モリブデン(Mo)

これらはTŻOの存在を示す「化学的な指紋」です。

特異な鍛冶場:「irp過程」という第三の元素合成

なぜこれらの元素が指標となるのか?それはTŻO内部で「irp過程(intermediate neutron-capture process)」という特殊な元素合成が起こると予測されているからです。

宇宙における鉄より重い元素の合成は、主に中性子を捕獲するプロセスで起こりますが、その速度によって大きく二つに分けられます。

- s過程 (slow): 赤色巨星内部などで、ゆっくりと中性子を捕獲するプロセス。

- r過程 (rapid): 中性子星合体など、爆発的な環境で一気に中性子を捕獲するプロセス。

TŻO内部で起こるとされる`irp過程`は、その名の通り、この中間(intermediate)の速度で中性子を捕獲する、極めてユニークなプロセスです。この「第三のプロセス」の存在を証明できれば、私たちが知る宇宙の元素の起源のシナリオに、全く新しいページを書き加えることになります。

【COSMIC NOTEの視点】元素の起源、最後のピース

ここが科学の面白いところです。宇宙の金やプラチナを生み出す「r過程」と、それ以外の多くの重元素を生む「s過程」。この二大プロセスで元素の起源はほぼ説明できると考えられてきました。しかし、TŻOが予言する「irp過程」は、そのどちらでもない、いわば『第三の道』。もし発見されれば、私たちが当たり前だと思っていた元素の起源の常識が覆るかもしれません。それは、宇宙の教科書が書き換わる歴史的な瞬間になるのです。

幻の天体を探せ!観測の最前線と未来への挑戦

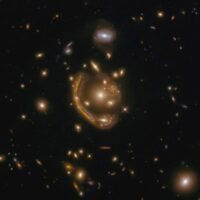

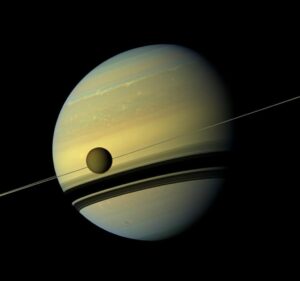

理論の発表から約40年後の2014年、天文学界に衝撃が走ります。「ソーン・ジトコフ天体の最有力候補を発見した!」と。

エミリー・レヴェスク率いる研究チームが、小マゼラン雲にある赤色超巨星「HV 2112」を観測したところ、その光のスペクトルにTŻOの「指紋」であるリチウム、ルビジウム、モリブデンの異常な痕跡を発見したのです。しかし、科学の世界はそう単純ではありません。

天文的ドッペルゲンガー:AGB星問題

後の研究で、この天体の特徴はTŻOではなく、進化末期の特殊な「AGB星(漸近巨星分枝星)」としても説明可能であるという反論が出されました。特に「Super-AGB星」は、内部の「Hot Bottom Burning」と呼ばれるプロセスでリチウムを生成することがあり、TŻOのスペクトルと非常に似てしまうのです。

一見すると、これはTŻO発見の夢が遠のいた、残念なニュースに聞こえるかもしれません。しかし、私はここにこそ科学の誠実さと面白さが凝縮されていると感じます。一つの観測結果を鵜呑みにせず、あらゆる可能性を検証し、より確実な真実へと近づいていく。この「ドッペルゲンガー」の存在が、TŻOの確実な同定を極めて困難にしています。

現在、「HV 2112」がTŻOである可能性は低いと考えられていますが、この一連の発見と論争は、科学が常に検証と議論を経て前進していくことを私たちに教えてくれます。

未来の探査計画

では、本物のTŻOを発見する術はないのでしょうか? 希望はあります。

- ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST): 圧倒的な赤外線観測能力で、TŻOの放つ微かな「指紋」をAGB星のノイズから区別して捉えることが期待されています。

- ニュートリノ天文学: TŻOが放出する可能性のあるニュートリノを捉えられれば、光とは全く違う方法でその存在を証明できるかもしれません。

終幕:TŻOの壮絶な運命

誕生から探索の歴史までを旅してきましたが、この奇妙な天体の物語にはまだ「終わり」が残されています。TŻOは、その一生を終える時、どのような最期を迎えるのでしょうか。

終末シナリオ①:ブラックホールへの静かなる崩壊

TŻOの中心にある中性子星は、生涯を通じて周囲のガスを吸い込み続けます。その質量がある限界点(トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界)を超えてしまうと、自らの重力で崩壊を始め、最終的にブラックホールへと姿を変える可能性があります。これは「降着誘導崩壊」と呼ばれ、星の内部で静かにブラックホールが誕生するという、前代未聞の現象を引き起こすかもしれません。

終末シナリオ②:未知なる超新星爆発

別のシナリオとして、TŻOが最終的に起こす爆発は、私たちが知るどの超新星とも異なる、全く新しいタイプの爆発(ソーン・ジトコフ超新星)になる可能性も指摘されています。その爆発によって宇宙にまき散らされる元素の組成は、私たちの元素起源論をさらに豊かにしてくれるでしょう。

まとめ:宇宙は、我々の想像力を超え続ける

ソーン・ジトコフ天体。それは、星が星を飲み込むという、壮大な宇宙のドラマが生み出すかもしれない幻の天体です。

この記事で見てきたように、TŻOの探求は、単なる珍しい星探しではありません。

- 恒星進化に未知のルートを示す可能性

- 元素の起源に新たな光を当てる鍵

- 極限状態の物理を解き明かす天然の実験室

これら全てに繋がる、科学のフロンティアなのです。

確実な発見はまだありません。しかし、その存在を信じ、理論と観測の両面から追い続ける科学者たちの挑戦は、私たちに教えてくれます。宇宙は、常に私たちの想像力を遥かに超えてくる、と。この記事を書き終えた今、私自身もその思いを新たにしました。この果てしない謎への探求の旅を、これからも読者の皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。

次にあなたが夜空を見上げる時、その星々のいくつかには、別の星が丸ごと隠れているかもしれない。そんな途方もない可能性に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

【あなたならどうする?】

もしあなたがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測時間を1時間だけ使えるとしたら、TŻO候補天体の「何を」観測して、その正体を暴きますか?ユニークな観測アイデアをぜひコメント欄で教えてください!

参考文献・さらに学びたい方へ

この記事は、以下の学術論文や資料を参考に、独自の解説と考察を加えて執筆しました。より深く探求したい方は、ぜひ原典にも挑戦してみてください。

- Thorne, K. S., & Żytkow, A. N. (1977). “Stars with degenerate neutron cores. I – Structure of equilibrium models”. The Astrophysical Journal, 212, 832-858.

→ TŻOの基本構造を提唱した、すべての始まりとなった画期的な論文。 - Levesque, E. M., et al. (2014). “Discovery of a Thorne-Żytkow object candidate in the Small Magellanic Cloud”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 443(1), L94-L98.

→ HV 2112をTŻO候補として世界で初めて報告した歴史的な論文。 - Tout, C. A., et al. (2014). “HV2112, a Thorne-Żytkow object or a super asymptotic giant branch star”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 445(1), L36-L40.

→ HV 2112がAGB星である可能性を指摘し、TŻO同定の難しさを示した重要な反論論文の一つ。