私たちは“星のかけら”だった。夜空の見方が変わる、壮大な宇宙の物語

【導入】あなたの中に、星の“遺言”が眠っている

はじめに、この記事の核心をお伝えします。あなたの体を構成するカルシウム、呼吸に必要な酸素、血液中で輝く鉄——。これらの元素はすべて、遠い昔に死んだ星が、その壮絶な“遺言”として宇宙に還したものです。

私自身、初めてこの事実を物理学の本で学んだ時、自分の体と夜空の星々との間に、想像を絶する繋がりがあることに気づき、鳥肌が立ったのを覚えています。そう、私たちは文字通り“星のかけら(スターダスト)”。これは難解な科学の話ではなく、私たち一人ひとりの「起源の物語」なのです。

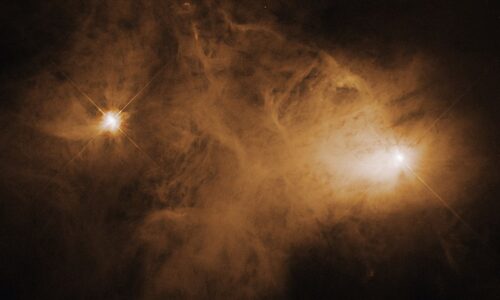

夜空に散りばめられた星々。オリオン座で赤く輝くベテルギウスもまた、いずれその燃え盛る生涯を終え、宇宙最大級のスペクタクル「超新星爆発」を繰り広げる運命にあります。

この記事では、単なる知識としてではなく、あなた自身のルーツを辿る旅として、超新星爆発のすべてを紐解いていきます。物理学の仕組みから生命との驚くべき繋がり、そして「生きているうちに目撃できるかもしれない」未来の天体ショーまで。読み終える頃には、あなたの宇宙観、そしてあなた自身の存在に対する見方が、少しだけ変わっていることをお約束します。

【第1章】そもそも超新星爆発とは?星の一生の壮絶なクライマックス

超新星爆発とは、端的に言えば「星がその一生の最後に起こす自己破壊的な大爆発」のこと。しかし、すべての星が爆発するわけではありません。爆発に至る星には、その生まれ(質量)によって大きく分けて2つのシナリオが用意されています。

シナリオ1:重い星の壮絶な自爆(重力崩壊型超新星)

太陽の約8倍以上の質量を持つ、いわば星々のエリートたちが迎える壮絶な最期です。星は一生を通じて、中心部で核融合反応を起こすことで自らを輝かせ、その光の圧力と自身の重力との均衡を保っています。しかし、その危ういバランスは永遠には続きません。

- 元素の層状構造: 星は中心で水素からヘリウム、ヘリウムから炭素へと、より重い元素を次々と錬成します。その結果、星の内部はまるで玉ねぎのように、中心に最も重い元素、外層に軽い元素という層状構造を形成します。

- 「死の灰」鉄のコア: 核融合の最終生成物は、最も安定した元素である「鉄」。しかし、この鉄こそが星の命運を尽きさせる“死の灰”となります。鉄はそれ以上核融合してもエネルギーを生み出さないため、エネルギーの炉を失った鉄のコア(核)が中心部に静かに溜まっていくのです。

- 重力崩壊: 支えを失った星は、自分自身の強烈な重力に抗えなくなり、中心に向かって時速数万kmという猛烈な勢いで潰れ始めます。これが重力崩壊です。

- 衝撃波による爆発: 中心部は原子核レベルの超高密度にまで圧縮され、その反動で激しく跳ね返ります(コアバウンス)。この反動が、外から落ちてくる物質と正面衝突することで強烈な衝撃波が生まれ、星全体を木っ端微塵に吹き飛ばします。爆発の後には、中性子星、あるいはブラックホールという、さらにエキゾチックな天体の骸が残されます。

【運営者の視点】物理法則の非情さと美しさ

私がこの重力崩壊のプロセスを学ぶたびに心を揺さぶられるのは、星が自らを生かすために必死に作り続けた元素の最終形態「鉄」によって、自らの死が決定づけられるという点です。これは、宇宙を支配する物理法則の非情さと、そのサイクルの中に組み込まれた次世代の生命の誕生という美しさを見事に描き出す、壮大な宇宙の悲劇であり喜劇だと感じずにはいられません。

シナリオ2:星の死骸が起こす復活の大爆発(Ia型超新星)

こちらは、太陽のような比較的軽い星が燃え尽きた後に残る「白色矮星」という、地球サイズに太陽1個分の質量が詰め込まれた超高密度の天体が主役です。この白色矮星が、近くを回るもう一つの恒星(伴星)とペアになっている「連星系」で、復活の狼煙を上げます。

- ガスの流入: 白色矮星は、その強い重力で伴星からガスを吸い込み、少しずつ質量を増やしていきます。

- 限界質量への到達: やがて、白色矮星の質量が太陽の約1.4倍(チャンドラセカール限界)に達した瞬間、自らの重さを支えきれなくなります。これは、電子が量子力学的な力(縮退圧)で互いに反発し、星の収縮を食い止める最後の砦であり、この限界を超えると崩壊が始まります。

- 暴走的核融合: この限界突破が引き金となり、内部の温度と圧力が爆発的に上昇。白色矮星の主成分である炭素の核融合が暴走的に開始され、星全体が一瞬にして核爆弾のように吹き飛び、跡形もなく消滅してしまうのです。

【運営者の視点】宇宙の運命を解き明かした「宇宙のものさし」

このIa型超新星がなぜ重要か。それは、爆発する質量が常に一定なため「明るさが常に同じ」という究極の性質を持つからです。これにより、宇宙の遠方までの距離を正確に測る「標準光源(宇宙のものさし)」として利用できます。そして、この”ものさし”を使った観測によって、人類は「宇宙が加速膨張している」という、2011年のノーベル物理学賞につながる世紀の発見を成し遂げました。星の死の輝きが、宇宙全体の運命を解き明かす鍵だった。これこそが、私が物理学に魅了された理由の一つです。

星が自らの死をもって遺す、壮絶な2つのシナリオ。しかし、物語はここで終わりません。こうして宇宙に還った“星のかけら”から、私たちの物語が始まるのです。次の章では、いよいよその核心、生命との驚くべき繋がりに迫ります。

【第2章】私たちは“星屑”から生まれた?超新星爆発という宇宙の錬金術

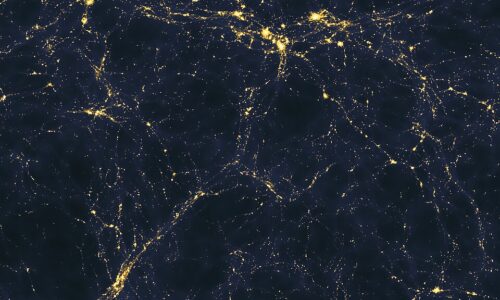

宇宙が誕生したビッグバンの直後、この世に存在した元素は水素とヘリウムだけでした。では、私たちの体やこの地球を形作る炭素、酸素、鉄といった元素(重元素)は、一体どこから来たのでしょうか?

その答えが、超新-星爆発という宇宙の元素工場にあります。

重い星の中心部は、数千万度から数十億度にも達する超高温・超高圧の「元素工場」。ここで、生命や地球にとって不可欠な元素が次々と生み出されます。

- 炭素 (C): 全ての生命の骨格となる元素。

- 酸素 (O): 私たちが呼吸し、水(H₂O)を形成する元素。

- ケイ素 (Si): 地球の岩石や、現代文明を支える半導体の主成分。

- 鉄 (Fe): 高層ビルを支え、私たちの血液中で酸素を運ぶ重要な元素。

もちろん、太陽のような比較的軽い星が一生の最後に静かに放出するガスも、炭素などを宇宙に還す重要な役割を担っています。しかし、生命に不可欠な酸素や文明を支える鉄といった元素の多くは、超新星爆発という宇宙の一大イベントによって、星の外へと一気にばら撒かれるのです。まさに超新星爆発は、次世代の星や惑星、そして生命の”種”を宇宙に蒔く、宇宙の農夫とも言えるでしょう。

ちなみに、金やプラチナといった鉄よりさらに重い元素については、かつては超新星爆発が主な起源だと考えられていましたが、近年の研究では、中性子星同士の合体という、さらに激しいイベントが主な起源であることが有力視されています。

生命の元素は超新星から、希少な貴金属は中性子星合体から。宇宙の錬金術は、私たちの想像以上に多様でダイナミックです。星々が死をもって生み出した元素は、時空を超えて私たちの体の一部となりました。そして、その死の瞬間に放たれた「光」もまた、時を超えて地球に届き、私たち祖先の「宇宙観」そのものを根底から揺さぶることになります。次の章では、歴史書に刻まれた星の光を追いかけましょう。

【第3章】歴史を変えた天空の客星!藤原定家も見た超新星の記録

超新星爆発は、現代の私たちだけが見ているものではありません。歴史上、夜空に突如として現れた「新しい星」は、世界中の人々によって記録され、時には人類の歴史を動かすきっかけにさえなりました。

藤原定家と『明月記』が記した星

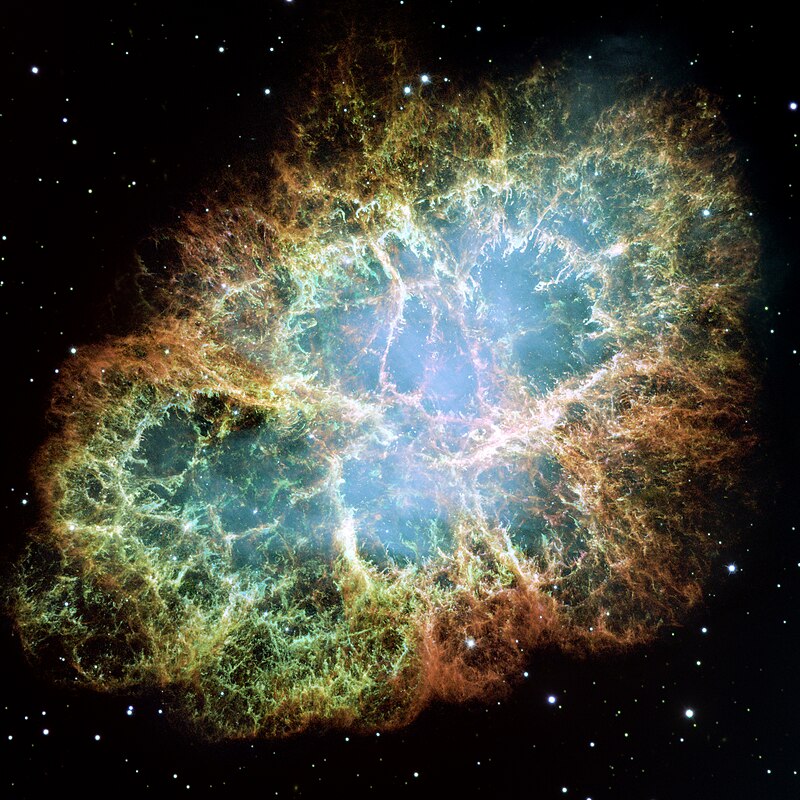

平安時代の歌人、藤原定家が残した日記『明月記』。ここには、1054年に夜空に突如現れ、23昼夜にわたって輝き続けたという「客星(きゃくせい)」の記録が、過去の文献調査として引用されています。この記録こそ、おうし座の方向で起きた超新星爆発(SN 1054)のものであり、現在私たちが「かに星雲」として観測している天体が、まさにその爆発の跡地であることを示す決定的な証拠となりました。1000年も前の日本の歴史的記録が、現代天文学の謎を解く鍵となったのです。科学と歴史が交差する、なんと美しい実例でしょうか。

ティコ・ブラーエが見た星と、変わる宇宙観

1572年、デンマークの天文学者ティコ・ブラーエは、カシオペヤ座に突如として現れ、昼間でも見えるほどに輝く星を観測しました。当時のヨーロッパでは、「天上の世界は神が作った完璧なもので、永遠に変化しない」というアリストテレス的な宇宙観が主流でした。しかし、ティコはこの新しい星が月よりもずっと遠い、恒星の世界で起きていることを精密な観測によって証明します。この発見は、「不変のはずの天界が変化した」という衝撃的な事実を突きつけ、長らく信じられてきた古い宇宙観を打ち砕く、科学革命の大きなきっかけの一つとなったのです。

歴史を動かした天空の客星。では、次に私たちの歴史に名を刻むのは、どの星なのでしょうか? いよいよ未来に目を向け、私たちが生きているうちに目撃できるかもしれない、壮大な天体ショーの主役候補に迫ります。

【第4章】次の主役はオリオン座の赤い星?「生きているうちに見たい」未来の超新星爆発

過去の記録を辿ると、私たちの天の川銀河では100年から400年に一度の頻度で超新星爆発が観測されてきました。しかし、望遠鏡が発明されて以降、残念ながら私たちの銀河内での超新星爆発は観測されていません。天文学者たちは「そろそろのはずだ」と、固唾を飲んでその時を待っているのです。

最有力候補、ベテルギウス

その最有力候補として最も有名なのが、冬の星座の代表格・オリオン座の肩で赤く輝く一等星「ベテルギウス」です。この星は、太陽の約15〜20倍の質量を持つ赤色超巨星で、すでに星としての寿命の最終段階に入っています。

- もし爆発したらどう見える?

地球からの距離は約640光年。爆発の際には満月と同じくらい(-12等級)の明るさになり、数週間にわたって昼間でもその姿を確認できると予想されています。 - 地球への影響は?

幸い、この距離は地球に有害な放射線が届くには十分遠いため、生命への深刻な影響はないと考えられています。超新星爆発が生命に危険を及ぼすのは、一般的に50光年以内とされており、ベテルギウスはその「キルゾーン」のはるか外側にいます。

2019年には急激な減光が観測され、「爆発の兆候か?」と世界的なニュースになりましたが、その後の研究で星から放出された塵に隠されたためだと結論付けられています。最新の見解では、爆発は数万年〜10万年以上先になる可能性が高いとされていますが、それでも宇宙のスケールでは「もうすぐ」です。

もう一つの候補、アンタレス

夏の夜空で、さそり座の心臓として赤く輝く「アンタレス」も、ベテルギウスと同様に赤色超巨星であり、いつか超新星爆発を起こす候補です。ベテルギウスよりわずかに軽く、距離も約550光年と少し近いですが、こちらも爆発は数万年以上先と考えられています。冬のベテルギウス、夏のアンタレス。どちらが先に夜空を照らすのか、壮大な競争が繰り広げられています。

ニュートリノで爆発を予知する

現代の科学では、超新星爆発を事前に知る方法があります。それが「ニュートリノ」という、全てをすり抜ける幽霊のような素粒子の観測です。重力崩壊型超新星では、爆発の光が私たちに届く数時間〜数日前に、膨大な数のニュートリノが星から一気に放出されます。これは、爆発の衝撃波が星の表面に到達するより先に、中心部からニュートリノがほぼ光速で脱出してくるためです。

日本の「スーパーカミオカンデ」をはじめとする世界中の観測施設は、このニュートリノを捉えることで、世界中の天文学者に「まもなく超新星が現れる!」という警報を発する国際的なネットワーク(SNEWS)を構築しています。考えてみてください。幽霊粒子を捕まえることで、星の死の瞬間を、光が届く前に知ることができるのです。もし警報が鳴ったら、あなたは誰と、どこでその歴史的な光景を見たいですか?

【補章】超新星爆発に関するよくある質問(FAQ)

ここで、多くの方が抱くであろう疑問について、簡潔にお答えします。

- Q1: 私たちの太陽は超新星爆発を起こしますか?

- A1: いいえ、起こしません。超新星爆発(重力崩壊型)を起こすのは太陽の8倍以上の質量を持つ星だけです。太陽は軽い星に分類されるため、約50億年後には「赤色巨星」になった後、静かにガスを放出して中心に「白色矮星」を残して一生を終えます。

- Q2: 「新星爆発」と「超新星爆発」は何が違うのですか?

- A2: まったく異なる現象です。「超新星爆発」が星そのものが吹き飛ぶ壮絶な死であるのに対し、「新星爆発」は連星系の白色矮星の表面に降り積もったガスが核融合を起こす“表面爆発”です。星本体は残り、何度も爆発を繰り返すことがあります。エネルギーの規模は、超新星の数万分の一以下です。

- Q3: もっと近くで超新星爆発が起きたら、地球は危ないですか?

- A3: はい、危険です。もし約50光年以内の距離で超新星爆発が起きると、強力なガンマ線や宇宙線が地球に降り注ぎ、オゾン層を破壊して大量絶滅を引き起こす可能性があるとされています。幸い、現在その危険性がある星は近くには見つかっていません。

【結論】明日、夜空を見上げるあなたへ

この長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。星の壮絶な最期である「超新星爆発」をテーマに、その仕組みから私たち生命との繋がり、そして未来の展望までを探求してきました。

遠い宇宙で起こる現象が、あなた自身の存在に直結していること、感じていただけたでしょうか?

- 超新星爆発は「終焉」ではなく「始まり」の合図

星が自らの死をもって宇宙にばら撒いた元素が、新しい星や惑星、そして私たちの体を作る材料となりました。 - 私たちは、文字通り“星のかけら”でできている

あなたの体を構成する炭素や酸素、血液中の鉄は、すべて遠い昔に輝いていた星々の遺産です。 - 夜空は、壮大な歴史と未来を映すスクリーン

過去の爆発の痕跡(かに星雲)も、未来の爆発候補(ベテルギウス)も、今この瞬間、私たちの頭上で静かに輝いています。

明日から、夜空を見上げるあなたの視線には、きっと新しい物語が宿っているはずです。この壮大な物語を、ぜひあなた自身の体験として完結させてください。

今日からできるアクションプラン:宇宙を感じる3つのステップ

せっかくなので、今夜、空を見上げてみませんか? 私も、この文章を書きながら、今夜晴れてくれることを願っています。

- 【探す】オリオン座を見つける

まずは、砂時計のような形をした「オリオン座」を探してみてください。中央に並んだ「三つ星」が何よりの目印です。これほど見つけやすい星座は他にありません。 - 【見つける】ベテルギウスに挨拶する

三つ星の左上で、ひときわ赤く輝く星が見つかるはずです。それが、いつか超新星爆発を起こすかもしれないベテルギウスです。640年の時を経てあなたの目に届いたその光に、古代のロマンと未来への期待を感じてみてください。 - 【深める】宇宙を手のひらに

もっと詳しく知りたくなったら、ぜひスマートフォンアプリを活用しましょう。私も愛用している「Sky Tonight」や「Star Walk 2」は、インストールすればスマホをかざすだけで、星々の名前や物語を知ることができます。どちらも直感的な操作性が魅力で、天体観測が初めての方でも安心して使えます。

この記事が、あなたの日常に「宇宙」という新しい視点をもたらすきっかけになれば、案内人としてこれほど嬉しいことはありません。

おすすめの記事

- 第2の太陽はいつ昇る? ベテルギウス超新星爆発のすべて

- 角砂糖1個で数億トン!? 謎多き天体「中性子星」の正体と、あなたとの意外な繋がり

- 宇宙最大の爆発「ガンマ線バースト」とは? – 金の起源と重力波が解き明かした謎

もし、あなたがベテルギウスの超新星爆発に立ち会えるとしたら、その歴史的な光にどんな名前を付けますか?(例:「オリオンの涙」「冬のダイヤモンド」など)ぜひ、あなたの素敵なネーミングをコメントで教えてください!