導入:あなたの指輪も、星の死から生まれた?

もし、スプーン1杯の物質が、東京スカイツリー2万5千本分の重さに相当するとしたら、信じられるでしょうか?

私たちの宇宙には、そんな物理学の常識が通用しない、極めて奇妙な天体が実在します。その名は「中性子星」。太陽よりずっと重い恒星がその一生を終える、壮絶な死の果てに残された「究極のコア」です。

しかし、これは単なる遠い宇宙の不思議な物語ではありません。この記事を最後まで読めば、以下の謎を通して、あなたと宇宙との深いつながりが明らかになります。

この記事でわかること

- なぜSFのような超高密度の天体が現実に存在するのか

- 物理学の常識が通用しない中性子星の奇妙な内部構造

- 金やプラチナといった貴金属と、遠い星の死との衝撃的な関係

さあ、宇宙で最もエキゾチックな天体を巡る旅に出かけましょう。この旅を終えるとき、あなたが夜空を見上げる目は、永遠に変わるはずです。

セクション1:星の死が産み落とした「究極のコア」

すべての物語には始まりがあります。中性子星の物語は、宇宙の壮大なドラマ、「星の死」と、一人の若き研究者の情熱的な探求から始まります。

宇宙からの謎の信号「リトル・グリーン・マン」

1967年、英国の大学院生だったジョスリン・ベルは、自身が建設に関わった電波望遠鏡のデータの中に、奇妙な信号を発見します。それは、約1.337秒という、機械のように正確な間隔で繰り返される電波パルスでした。あまりの規則正しさに、当初は「人工的なノイズ」、あるいは冗談半分で「地球外知的生命体からの信号(LGM-1: Little Green Man-1)」とも考えられました。

もし、あなたが発見者だったら?

宇宙から届く、ありえないほど規則的な信号。もしあなたがこの信号を発見したら、最初に何を考えますか?「未知の天体」「機材の故障」「それとも…?」科学の発見とは、こうした純粋な問いから始まるのです。

しかし、同様の信号が宇宙の別の場所からも発見され、これが未知の自然天体からのものであることが確実となります。この発見こそが、後に「パルサー」と名付けられる、高速で自転する中性子星の最初の姿でした。この功績により、指導教官のアントニー・ヒューイッシュはノーベル物理学賞を受賞しました。(発見者であるベルが含まれなかったこの受賞は科学界で大きな議論を呼びましたが、彼女の功績は今日広く認められています。)

超新星爆発という名の「宇宙の花火」

では、このパルサーの正体である中性子星は、どのようにして生まれるのでしょうか。その舞台は、太陽の8倍以上の質量を持つ巨大な恒星の最期です。

巨大な恒星は、中心で核融合反応を繰り返すことで輝き続けます。しかし、燃料を使い果たし、中心に最も安定な元素である「鉄」のコアが作られると、その輝かしい一生は終わりを迎えます。鉄はそれ以上核融合できないため、星は自らを支えるエネルギーを失い、凄まじい勢いで自分自身の重力によって崩壊を始めるのです(重力崩壊)。

わずか1秒にも満たない時間で、地球ほどの大きさがあったコアは、直径数十kmにまで圧縮されます。この時、コアは自身の限界を超えて硬く、そして激しく跳ね返り(コアバウンス)、衝撃波を発生させます。この衝撃波が、星の外層のガスを宇宙空間へと爆発的に吹き飛ばす現象、それが超新星爆発です。

後に残されたのは、想像を絶する圧力で原子すら形を保てなくなり、電子と陽子が合体して「中性子」の塊となった高密度のコア。これが中性子星の誕生の瞬間です。

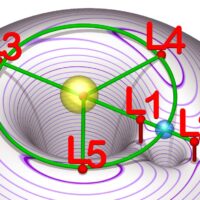

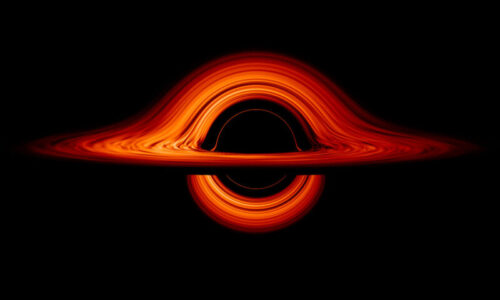

ただし、中心核の質量が太陽の約3倍(正確な値はまだ議論が続いています)を超えると、中性子の力でも支えきれず、無限に潰れ続けてブラックホールとなります。中性子星は、ブラックホールになりきれなかった、ギリギリのところで踏みとどまった「奇跡の天体」なのです。

こうして星の死から生まれた究極のコア、中性子星。その内部は、私たちの世界の常識が通用しない驚異の世界でした。そしてその奇妙な物理的性質こそが、後に宇宙の物質を生み出す重要な鍵となるのです。

セクション2:極限世界の物理学と「宇宙パスタ」

中性子星を特徴づける3つのキーワードは、「超高密度」「超高速回転」「超強磁場」です。この極限状態こそが、中性子星を宇宙の重要なプレイヤーたらしめています。

超高密度と奇妙な内部構造「ニュークリア・パスタ」

中性子星の密度は、1cm³あたり数億トンにも達します。もし地球全体を同じ密度まで圧縮できたなら、直径300mほどの球体(東京タワーの高さとほぼ同じ)になってしまいます。この超高密度環境下では、物質は奇妙な振る舞いを見せます。

その内部は、玉ねぎのような層構造になっていると考えられています。

- 外殻(Crust): 表面に近い部分は、鉄などの原子核が結晶化した、いわば宇宙で最も硬い金属の層です。

- 内殻(Inner Crust): さらに内側へ進むと、圧力で原子核が形を保てなくなり、中性子と陽子の塊がまるでパスタのように様々な形をとる層が存在すると考えられています。圧力に応じて、ニョッキ状、スパゲッティ状、ラザニア状へと変化するこの構造は、「ニュークリア・パスタ」と呼ばれています。

- コア(Core): 中心部では、パスタ構造すら溶け、中性子を主成分とする均一な液体(超流動体)になっていると考えられています。さらに中心の超高圧下では、中性子自体が壊れてクォークがむき出しになった「クォーク物質」という未知の状態になっている可能性も指摘されています。この中心核の真の姿は、現代物理学に残された最大の謎の一つであり、世界中の研究者が解明に挑んでいます。

超高速回転と「グリッチ」

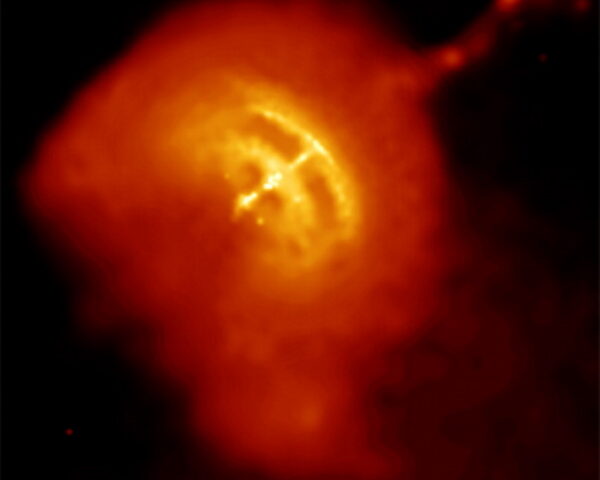

中性子星は、「角運動量保存の法則」により、とてつもない速さで自転しています。周期的に電波を放つ「パルサー」は宇宙の灯台のようであり、観測史上最速のものは1秒間に716回も自転します。

通常、パルサーの自転は徐々に遅くなりますが、何の前触れもなく、ほんの一瞬だけ回転が速まる「グリッチ」という現象が観測されています。これは、内部の摩擦のない超流動体と、外側の硬い殻との間で、角運動量の受け渡しが起こるためと考えられており、内部構造を探る貴重な手がかりです。

超強磁場:磁力の怪物

収縮の過程で、磁場も極端に圧縮され、とてつもなく強力になります。特に磁場が強いものは「マグネター」と呼ばれ、その強さは地球の磁場の100兆倍にも達します。

【宇宙クイズ🧠】

もし、マグネターが地球から月までの距離の半分まで近づいたら、どうなるでしょう?

- 特に何も起こらない

- 地球全体の電力網と通信網が麻痺する

- 地球上の全生命が危機に瀕する

答え:C

マグネターの超強磁場は、物質を構成する原子の電子軌道そのものを歪め、化学結合を破壊するほどの力を持つため、生命活動を維持できなくさせると考えられています。

超高密度、超高速回転、超強磁場。この極限状態こそが、宇宙に新たな元素を生み出す「究極の工場」としての役割を担っていました。次のセクションでは、いよいよあなたの指輪の金が生まれた、壮大な錬金術の現場を目撃します。

セクション3:宇宙の錬金術師 – 金やプラチナを生む星々の衝突

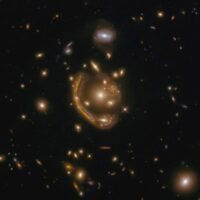

宇宙には水素やヘリウムが豊富に存在します。では、私たちの文明に不可欠な金、プラチナ、ウランといった鉄より重い元素は、一体どこで生まれたのでしょうか?恒星内部の核融合では作れないこの謎を解く鍵こそが、中性子星同士の合体でした。

重力波と光が告げた「宇宙の錬金術」

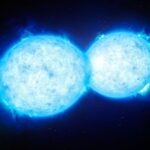

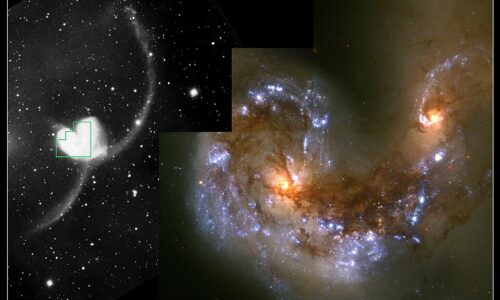

2017年8月17日、人類は歴史の新たな扉を開きます。2つの中性子星が合体する瞬間に放たれた「重力波」と「光(電磁波)」を、史上初めて同時に観測することに成功したのです(イベント名:GW170817)。

なぜこの発見がそれほどまでに研究者を興奮させたのか。それは、アインシュタインが約100年前に予言した「重力波」という時空のさざなみと、ガリレオ以来の歴史を持つ「光」という、全く異なる2つの”使者(メッセンジャー)”で宇宙を同時に観測する、『マルチメッセンジャー天文学』の輝かしい幕開けだったからです。

重力波望遠鏡が合体の最後の瞬間を捉え、その信号を元に世界中の望遠鏡が同じ方向を観測。そして、重力波の発生から約1.7秒後、ガンマ線バーストに続き、様々な波長の光が観測されました。この輝きは「キロノヴァ」と呼ばれ、まさに重元素が合成される現場の光でした。

色の変化に刻まれた、重元素誕生の証拠

観測されたキロノヴァの光は、初めは青白く輝き、数日かけて赤っぽく変化していきました。この色の変化こそ、重元素が作られた決定的な証拠です。

- 青い光: 合体直後に放出された、ストロンチウムなど比較的軽い重元素からの光。

- 赤い光: 少し遅れて放出された、金やプラチナなど非常に重い元素(ランタノイド)からの光。これらの元素は光を複雑に吸収・再放射するため、輝きが赤っぽく見えるのです。

この観測結果は、理論予測と見事に一致しました。合体の際に宇宙空間にまき散らされた膨大な数の中性子が、既存の原子核に次々と吸収される「r過程」によって重元素が合成されたことが、ここに証明されたのです。

つまり、あなたが今身につけている金のアクセサリーも、地球が誕生するよりずっと前に、どこかの銀河で起こった中性子星同士の壮絶な衝突イベントの産物かもしれないのです。中性子星は、もはや単なる奇妙な天体ではありません。それは宇宙に豊かさをもたらし、私たちに繋がる物質を生み出した、創造主の一人だったのです。

まとめ:夜空の向こうで、新たな扉を開くあなたへ

この記事を通して、私たちは中性子星という極限天体を巡る壮大な旅をしてきました。遠い宇宙の片隅にある天体が、実は物質の起源や宇宙の進化の謎を解き明かす、最重要人物であったことを感じていただけたのではないでしょうか。

しかし、中性子星の物語はこれで終わりではありません。国際宇宙ステーションの観測装置「NICER」などがその内部構造の謎に迫るように、中性子星は私たちに新たな物理法則の扉を見せてくれる「宇宙の究極の研究所」なのです。

この記事で芽生えた知的好奇心を、ぜひ次のステップに繋げてみてください。

ステップ1:もっと深く「学ぶ」

- 書籍: 『中性子星とブラックホール』や『重力波とはなにか』(いずれも講談社ブルーバックス)は、科学の最前線が持つ熱量を感じられる素晴らしい入門書です。

- Webサイト: 国立天文台(NAOJ)やJAXAの公式サイトでは、最新の研究成果が驚くほど分かりやすく解説されています。

ステップ2:宇宙を「体験する」

- 科学館・プラネタリウム: お近くの施設のイベント情報をチェックすれば、宇宙関連の企画展や講演会にきっと出会えます。

- オンライン講演会: 研究者が自らの言葉で最新の研究を語るイベントは、直接質問できる貴重なチャンスです。

ステップ3:研究に「参加する」

- 市民天文学プロジェクト「Einstein@Home」: あなたのPCやスマホの空き時間を使って、未知のパルサー(中性子星)を探すプロジェクトに参加できます。特別な知識は不要。あなたの協力が、世紀の発見に繋がるかもしれません。

今日、この記事を読み終えたあなたが夜空を見上げたとき、星々の輝きが昨日までとは少し違って見えるかもしれません。一つ一つの光の奥には、私たちがまだ知らない、壮大で刺激的な物語が隠されています。

中性子星への旅は、宇宙への、そして私たち自身への探求の旅の始まりです。

この記事で一番「すごい!」と思った中性子星の事実は何ですか?ぜひコメント欄で教えてください!

また、この記事の感想や、あなたがお気に入りの宇宙関連書籍・映画などがあれば、ぜひハッシュタグ「#中性子星の謎」で共有してください!