冬の澄んだ夜空、オリオン座のあたりに目を凝らすと、星とは違う、ぼんやりと滲んだような光が見えることがあります。私が初めてごく普通の双眼鏡であの光を捉えた時の、まるで宇宙に浮かぶ綿雲のような淡い輝きと、その奥で新しい星々が産声をあげているという事実に、心が震えた感覚は今でも忘れられません。それは、新しい星が今まさに生まれている「宇宙の保育器」、オリオン大星雲です。

さあ、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が解き明かす最新の宇宙の姿まで、一緒に探求していきましょう。

【知識編】科学の眼で見る 〜 星雲3つの基本タイプ

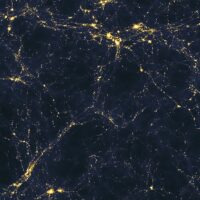

まず、すべての旅の始まりとして、星雲の正体から探っていきましょう。星雲とは、宇宙空間に漂うガス(主に水素)や塵(チリ)の集まりです。地球上のどんな真空よりも希薄な存在ですが、その広がりは何光年、時には数百光年にも及ぶため、私たちはそれを巨大な雲として観測できます。

1. 輝線星雲 (Emission Nebula) – 自ら光を放つ情熱の赤

近くに生まれたばかりの高温の星があると、その星が放つ強烈な紫外線エネルギーによって、星雲のガス自体が熱せられ(専門的には「電離」され)、まるでネオンサインのように自ら光を放ち始めます。ガスの主成分である水素は、エネルギーを受け取ると特徴的な赤い光(Hα線)を放つため、輝線星雲は写真では情熱的な赤色に染まって見えます。まさに新しい星が誕生する「宇宙の産声」が聞こえてきそうな場所です。

2. 反射星雲 (Reflection Nebula) – 星の光を映す静寂の青

星雲の近くにある星の温度がそれほど高くない場合、ガスは自ら光るほどのエネルギーを得られません。その代わり、星雲に含まれる微細な塵が、近くの星の光を霧が車のヘッドライトを反射するように照らし出します。地球の空が青いのと同じ理由(レイリー散乱)で、波長の短い青い光は散乱されやすいため、反射星雲は幻想的で静寂な青色に見えることが多く、宇宙に浮かぶ幽玄な絵画のようです。

3. 暗黒星雲 (Dark Nebula) – 次の星を宿す沈黙の影

背後に天の川のような星々の大集団や明るい星雲がある場合、その手前に高密度なガスと塵の雲があると、背景の光が遮られて巨大な影やシルエットのように見えます。これが暗黒星雲です。一見すると「何もない宇宙の穴」に見えますが、実はこここそが、次の世代の星が生まれるための材料が静かに眠る「星の卵」とも言える、最も重要な場所なのです。

【物語編】物語の心で繋がる 〜 星と私たちの輪廻転生

この3タイプの星雲は、宇宙という壮大な舞台でどのような役割を演じているのでしょうか? ここからは、星の一生という「物語」を通して、その姿を追っていきましょう。星雲は、ただそこに浮かんでいるだけではありません。星の壮大な一生、つまり「宇宙の輪廻転生」を私たちに語りかけてくれるのです。

ステージ1:誕生 → ステージ2:死 → そして、再生へ

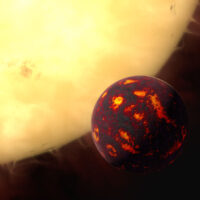

物語は、冷たく濃い暗黒星雲から始まります。この「星の卵」の中でガスと塵は自らの重力で集まり、核融合の火が灯ると新しい星が誕生します。生まれた星々は強力な光で周囲を照らし、暗黒の雲は鮮やかな輝線星雲へと姿を変えます。

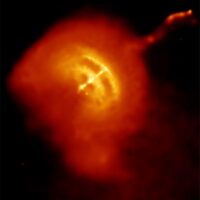

やがて星は寿命を迎えます。太陽のような星は、その最期にガスを穏やかに放出して「惑星状星雲」という美しい置き土産を残します。一方、太陽より遥かに重い星は「超新星爆発」という壮絶な最期を遂げ、その痕跡は「超新星残骸」として広がります。

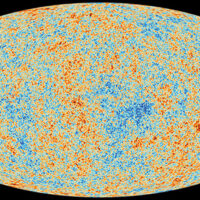

私たちは皆「星の子(スターチャイルド)」である

この物語の最も重要な点は、それが私たちと無関係ではないということです。宇宙の始まり(ビッグバン)では水素とヘリウムしか作られませんでした。私たちの体を構成する炭素、酸素、血液中の鉄といった元素はすべて、遠い昔に星が内部で創り出し、その壮絶な最期によって宇宙に供給してくれたものです。

この科学的事実を知った日、私は夜空の見え方が永遠に変わりました。無機質な光点だった星々が、自分に繋がる遠い祖先のように、温かい存在として感じられたのです。

この壮大な物語の証拠は、今夜、あなたの頭上で輝いています。さあ、歴史とあなたを繋ぐその光を、自分の目で捉えにいきましょう。

【実践編】実践の術を学ぶ 〜 今夜から始める星雲観測ガイド

私たち自身が星のかけらであるという壮大な物語。実はこの物語の続きは、今夜あなたの頭上で上演されています。ここからは、その絶景をその目で確かめる具体的な方法を、私の経験を交えてご紹介します。

旅の支度をはじめよう:観測準備チェックリスト

- 🗺️ 魔法の地図(星座アプリ): スマホに

StellariumやSky Tonight等の無料アプリを入れましょう。 - 📍 最高の観測地(光害マップ):

Light Pollution Map等で、なるべく空が暗い場所を探しましょう。 - 🔦 暗闇の友(赤いライト): 懐中電灯に赤いセロハンを貼るだけで作れます。暗闇に慣れた目(暗順応)を維持するための必須アイテムです。

- 🔭 あなたの目と双眼鏡: まずは肉眼から。もし7倍50mm程度の双眼鏡があれば、見える世界が何倍にも広がります。

初心者におすすめのターゲット

- オリオン大星雲 (M42):この記事の案内役。冬のオリオン座の「小三つ星」にあるため、誰でも絶対に見つけられます。

- プレアデス星団 (M45, すばる):秋から冬の宝石。肉眼でも星の集まりとして見え、双眼鏡なら無数の青白い星々を包む淡いガスを感じられます。

感動を記録する:スマホ星空撮影入門

最近のスマートフォンは驚くほど高性能で、三脚に固定すれば星雲を写すことも可能です。

| 設定項目 | 目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 撮影モード | プロ / マニュアル | ISO感度やシャッター速度を自分で変えられるモードに |

| ISO感度 | 1600〜3200 | 感度。上げすぎると画質が荒れるので、写りを見ながら調整 |

| シャッター速度 | 15秒〜30秒 | 光を集める時間。長すぎると星が線状に流れる限界点を探る |

| ピント | 無限遠 (∞) | 明るい星を拡大し、点が一番小さくなるように微調整する |

| タイマー | 3秒以上に設定 | シャッターを押した時のブレを防ぐため |

【発展編】深遠な視点を得る 〜 星雲研究の最前線

自分の目で宇宙を捉えると、科学の最前線が見せてくれる世界の解像度の高さに、より一層驚かされるはずです。その主役がジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)です。

JWSTの最大の武器は、人間の目には見えない「赤外線」を捉える能力。これにより、これまで厚いガスと塵のベールに隠されてきた、星がまさに生まれようとする瞬間を、驚異的な解像度で直接観測できるようになりました。星雲を研究することは、「私たちはどこから来たのか」という根源的な問いに答えるための、最も力強い手がかりなのです。

【結論】あなたの宇宙は、今夜ここから始まる

今回は、夜空に浮かぶ「星雲」を巡る壮大な旅をしてきました。この旅を通して、私たちは多くのことを手にしました。

- 星雲を見分ける「科学の眼」

- 星と自身を繋げる「物語の心」

- 宇宙を探求するための「実践の術」

宇宙は、静かに私たちを待っています。この記事が、あなたにとっての「物語の入り口」になることを心から願っています。まずは、今夜、スマートフォンに星座アプリを一つ入れて、窓から夜空を見上げてみる。ただそれだけで、あなたの宇宙は新しい物語を始めます。