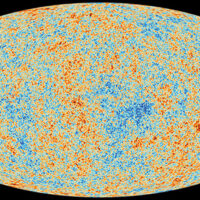

「もし、時間が絶対的なものではないとしたら?」

「もし、空間ですら伸び縮みするとしたら?」

まるでSF映画のような問いですが、これこそが20世紀最高の天才物理学者、アルベルト・アインシュタインが私たちに突きつけた、宇宙の真の姿です。

彼の「特殊相対性理論」は、遠い宇宙の難解な話ではありません。あなたが今まさに手にしているスマートフォンのGPSは、この理論による補正がなければ全く使い物にならなくなります。100年以上前の、一人の人間の純粋な思考が、現代社会の根幹を静かに支えているのです。

この記事では、数式を一切使うことなく、アインシュタインが得意とした「思考実験」の旅にご案内します。常識という名の色眼鏡を外し、宇宙が本来持つ、驚くほど奇妙で美しい法則を一緒に解き明かしていきましょう。

この記事を読み終える頃には、あなたは単なる知識を得るだけでなく、世界を見る「解像度」そのものが変わっているはずです。

- なぜ光速に近い乗り物に乗ると「ウラシマ効果」が起こるのかを、本質から理解できる。

- なぜ質量を持つ物体は、決して光速を超えることができないのか、その物理的な限界を説明できる。

- 世界で最も有名な式 E=mc2 に秘められた、宇宙の創造と破壊に繋がるほどのエネルギーを実感できる。

さあ、アインシュタインの思考の旅へ、出発しましょう。

1. 革命の序曲:常識を覆した「2つの絶対ルール」

アインシュタインの革命は、物理法則の根幹を成す、たった2つのシンプルで美しい「ルール」を絶対的なものとして定めることから始まりました。この決断が、ニュートン以来の物理学を根底から覆す引き金となります。

前提①:相対性原理 – 物理法則は、誰にとっても平等である

これは、宇宙の公平性を示す原理です。

例えば、あなたが滑らかに進む新幹線の中でキャッチボールをしても、地上でするのと全く同じ感覚ですよね。自分が動いているのか、相手が動いているのかは区別できません。

このように「等速で動いている観測者にとっては、どの物理法則も静止している時と全く同じように成り立つ」というのが「相対性原理」です。アインシュタインは、この原理が力学だけでなく、光や電磁気学を含む宇宙のすべての法則に適用されるべきだと考えました。

前提②:光速度不変の原理 – 光の速さだけは、誰にとっても絶対である

ここからが、私たちの常識との闘いです。

時速100kmの車から時速50kmのボールを投げれば、外からは時速150kmに見えます。これは当然の「速度の足し算」です。

では、同じ車から懐中電灯を照らしたら?光の速さ(秒速約30万km)に、車の速さは足されるのでしょうか?

答えは、驚くべきことに「No」です。

アインシュタインは「光の速さは、観測者がどんな速度で動いていても、光源がどんなに速く動いていても、誰から見ても常に秒速約30万kmである」と断言しました。これが「光速度不変の原理」です。

【運営者の考察】 なぜ常識を捨てられたのか?

当時の物理学者は、光を伝える謎の物質「エーテル」が宇宙に満ちていると考えていました。しかし、どんな精密な実験でも「エーテルの風」は観測されませんでした。多くの科学者が実験の誤差や失敗を疑う中、アインシュタインは「そもそもエーテルという前提が間違っているのでは?」と考えました。そして「光の速さが不変」という実験事実の方を絶対的な真理として受け入れたのです。常識に固執せず、観測された事実から出発する。ここに、彼の天才性の一端が表れています。

2. 思考実験① 時間が伸びる—「光時計」で見るウラシマ効果の正体 🕰️

さて、先ほどの「2つの絶対ルール」だけを武器に、アインシュタインの思考を追体験してみましょう。頭の中に、宇宙一シンプルな時計を組み立てます。

それは、上下に鏡を置いただけの「光時計」。光の粒が鏡の間を1往復する時間を「1チック」と数えます。この時計が素晴らしいのは、宇宙の絶対ルールである「光の速さ」だけで動いている点です。

【高速ロケットの中の人(Aさん)の視点】

ロケットの中にいるAさんには、光はただ垂直に上下運動するだけに見えます。これがAさんの基準となる「1チック」の時間です。

【ロケットの外の人(Bさん)の視点】

地上にいるBさんが、猛スピードで飛ぶロケットを見ると、光の経路はどう見えるでしょうか?

光が下の鏡を出た瞬間、ロケットは既に前進しています。そのため、光は動き去る上の鏡を追いかけるように斜め上に進みます。上の鏡で反射した後も、下の鏡が前進しているため、光はそれを追って斜め下に進みます。

結果として、Bさんの目には、光がV字型の長い道のりを旅しているように見えます。

ここで、2つの視点を比較します。

- Aさんが見た光の距離:短い(垂直距離)

- Bさんが見た光の距離:長い(斜めのV字距離)

しかし、「光の速さ」はAさんにとってもBさんにとっても全く同じはずです。

「同じ速さ」で「より長い距離」を進むためには、必然的に「より長い時間」がかかる。

これが「時間の遅れ(ウラシマ効果)」の動かぬ証拠です。Bさんから見ると、高速で動くAさんの世界の時間そのものが、ゆっくり流れているように観測されるのです。時間は、誰にでも平等に流れる絶対的な川ではなく、観測者の速度によって流れ方が変わる相対的なものだったのです。

3. 思考実験② 空間が縮む—ローレンツ収縮という奇妙な現象

時間が速度によって変化するなら、空間はどうでしょう?

今度は、光時計を90度倒し、ロケットの進行方向に水平に設置します。

Aさん(ロケットの中)にとっては、光は一定の距離を往復するだけです。

しかし、Bさん(ロケットの外)から見ると、光は「逃げる鏡を追いかけ、向かってくる鏡に出会う」という複雑な動きをします。

ここで再び、絶対ルールが立ちはだかります。

- 光の速さはBさんにとっても一定でなければならない。

- そして(相対性原理により)時計がどんな向きでも時間の遅れ方は同じでなければならない。

この2つの絶対条件を同時に満たすための、唯一の解決策とは何か? アインシュタインは、驚くべき結論に達します。

Bさんから見て、ロケットそのものが進行方向に「縮んで」いる。

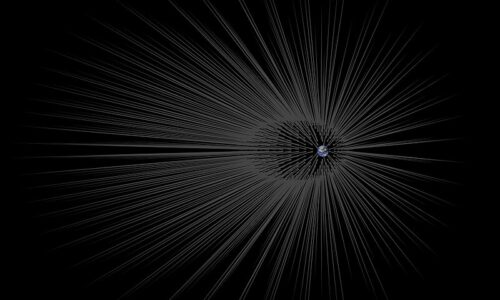

これが「ローレンツ収縮」です。高速で動く物体は、その進行方向の長さが、静止した観測者からは縮んで観測されます。時間だけでなく、空間さえもが速度によって変化する相対的なものだったのです。時間と空間は、お互いを補い合うように伸び縮みする「時空(spacetime)」という一つの舞台だった、というのがアインシュタインの結論でした。

4. 世界で最も有名な式 E=mc2 が秘める本当の意味

時空の歪みは、もう一つの絶対的な概念「質量」にも影響を及ぼします。

なぜ光の速さを超えられないのか?

物体を加速させるにはエネルギーが必要ですが、光速に近づくにつれて、与えたエネルギーの一部が「物体の加速しにくさ(慣性質量)」を増やすことに使われてしまいます。速度が上がれば上がるほど物体は「重く」なり、光速に達するには無限のエネルギーが必要となる。これが、質量を持つ我々が決して光速に到達できない理由です。

質量は「凝縮されたエネルギー」

この発見から、アインシュタインは「質量(m)とエネルギー(E)は本質的に同じものであり、相互に変換可能である」という、物理学史上最も重要な結論に至ります。それを示したのが、あの方程式です。

E = mc2

この式の本質は、c2(光速の2乗)という、とてつもなく巨大な係数にあります。これは、ほんの僅かな質量がいかに莫大なエネルギーに等しいかを示しています。質量とは、いわば「凝縮され、凍りついたエネルギー」の姿なのです。

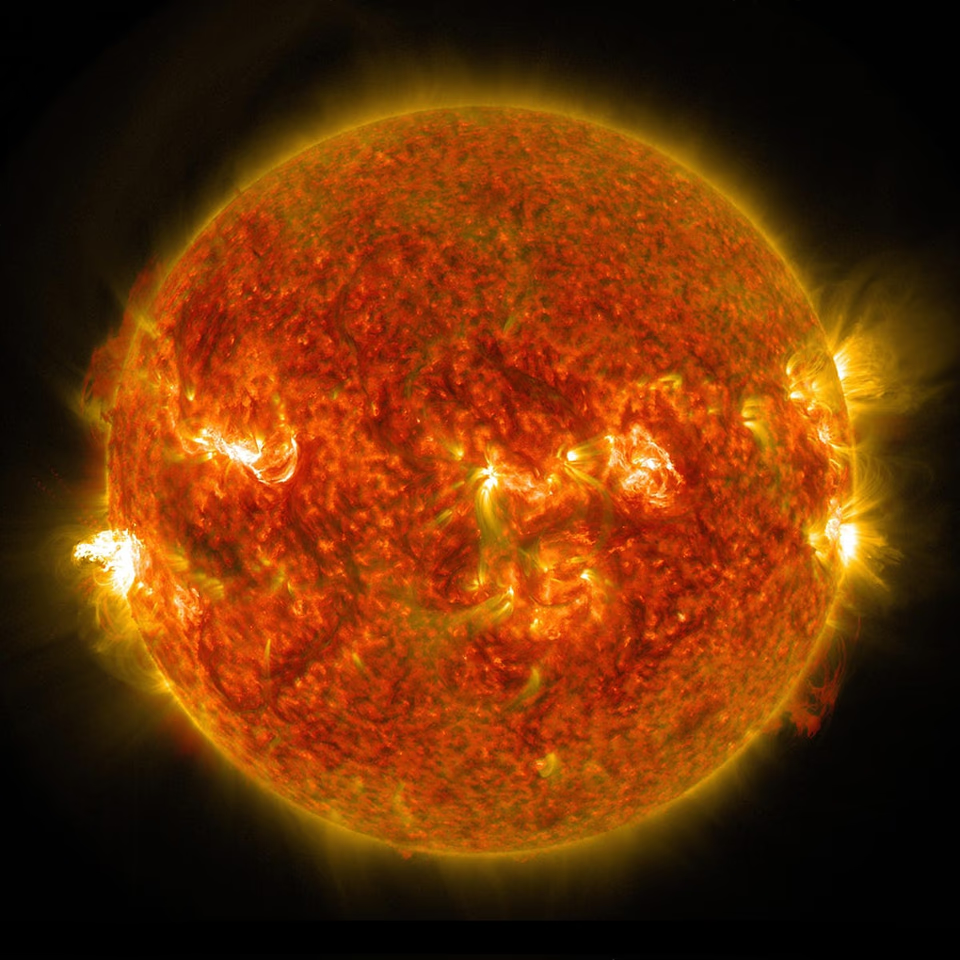

この原理は、太陽が核融合によって自らの質量をエネルギーに変えて輝き続ける理由であり、原子力という人類の手に余るほどの力を解放する理論的根拠ともなりました。この宇宙で最もシンプルで美しい数式の一つが、宇宙の創造と破壊の両方の秘密を握っていたのです。

5. 相対性理論が息づく現代社会

これらの奇妙な法則は、今この瞬間も私たちの生活を支えるテクノロジーの心臓部として動いています。

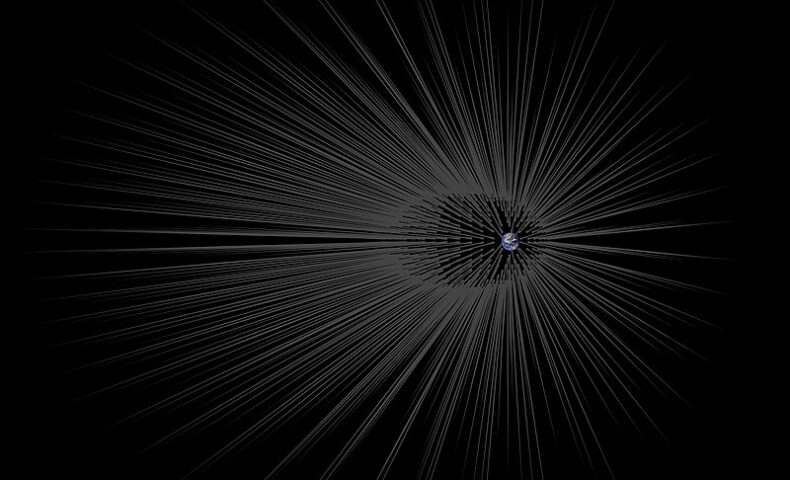

- GPSの驚異的な精度: 高速で飛び、かつ地上より重力が弱いGPS衛星は、「特殊相対性理論(速度)」と「一般相対性理論(重力)」の両方の効果を受け、その時計は地上とズレ続けます。このズレをリアルタイムで補正し続けることで、初めて私たちは正確な位置情報を得られるのです。

- 医療を変えたPET検査: がん診断に用いられるPETは、E=mc2の直接的な応用です。電子とその反物質である陽電子が衝突し、その質量が100%純粋なエネルギー(ガンマ線)に変換される現象を利用しています。質量をエネルギーに変える究極の技術が、私たちの命を救っています。

6. 結論:世界の見え方を変える「知のレンズ」

アインシュタインとの思考の旅を通じて、私たちは絶対だと信じていた時間、空間、そして質量の概念が、観測者の状況によって姿を変える相対的なものであることを知りました。

彼が教えてくれた最も大切なことは、「私たちの常識や直感は、この宇宙のごく一部の特殊な環境(低速・低重力)でのみ通用する、ローカルルールに過ぎない」ということです。

常識を疑い、観測された事実を何よりも尊重し、「なぜ?」と問い続ける純粋な好奇心。それこそが、まだ誰も見たことのない、広大で美しい物理法則の世界への扉を開く唯一の鍵なのです。特殊相対性理論とは、単なる物理法則ではなく、世界の見え方そのものを変えてくれる「知のレンズ」と言えるでしょう。