あなたが普段何気なく使っているスマートフォンのカメラ。そのレンズの奥で、20世紀最大の科学革命量子力学がフル稼働していることをご存知でしょうか?

実は、スマホのカメラは現代で最も普及している量子力学デバイスの一つです。美しい写真が撮れるのは、アインシュタインがその発見の功績でノーベル賞を受賞した、光の不思議な性質を巧みに利用しているからに他なりません。そしてその基本原理は、遥か宇宙の果てを見つめる巨大な「眼」とも繋がっているのです。

この記事では、あなたのポケットに収まる小さなカメラに秘められた、壮大な物理法則の世界を紐解いていきます。読み終える頃には、あなたが写真を見る目、そして世界を見る目が、少しだけ変わっているはずです。

波でもあり、粒でもある。光の「二重人格」がカメラの原点

写真を撮る上で欠かせない「光」。私たちは光をレンズで屈折させる時、「波」として捉えがちですが、ミクロの世界では全く違う顔を見せます。それは「粒子」としての顔です。

この考え方の源流は、1900年に物理学者マックス・プランクが提唱した「エネルギーは”塊”でやり取りされる」という量子仮説にあります。そして1905年、アインシュタインがこの考え方を発展させ、光そのものが「光子(フォトン)」と呼ばれるエネルギーの粒の集まりであると説明しました。

カメラの基本原理は、この光の粒子、すなわち「光子」を捕まえることにあります。

光電効果とは?

物質(特に半導体)に特定のエネルギーを持つ光を当てると、そのエネルギーを吸収して物質の中から電子が飛び出してくる現象のこと。

重要なのは、光が「波」ではなく「エネルギーを持った粒のつぶて」として電子に衝突し、そのエネルギーを1対1で受け渡しているという点です。弱い光(光子の数が少ない)をどれだけ長時間当て続けても電子は出てきません。電子を叩き出すだけのエネルギーを持った一発の光子が必要なのです。

この「光が粒である」という性質こそが、スマホのカメラが光を電気信号に変えるための、すべての始まりとなります。

光の粒を電気に変える、超高感度センサーの魔法

では、カメラはどのようにして「光子」を捕まえているのでしょうか。その心臓部が「CMOSイメージセンサー」です。

これは、数百万から数億個もの超小型の光検出器「フォトダイオード」を、碁盤の目のように敷き詰めた電子部品です。この一つ一つのフォトダイオードが、いわば「光子をキャッチするための小さなバケツ」の役割を果たします。

センサーに光が当たると、以下のプロセスが瞬時に行われます。

- 光子の衝突: 光子がフォトダイオード(半導体)に衝突する。

- 電子の生成: 光電効果により、光子のエネルギーを受け取った電子が生成される。

- 電荷の蓄積: 生成された電子が、バケツ(画素)に電荷として溜まっていく。

- デジタル変換: 一定時間後に各バケツに溜まった電子の量を測定し、その量を数値(デジタルデータ)に変換する。

たくさんの光子が当たった画素は電子の量が多く「明るい」と判断され、少ししか当たらなかった画素は「暗い」と判断されます。この明るさの情報を何百万個も集めて再構成することで、一枚の写真が生まれるのです。

【コラム】1%でも多くの光を!センサー技術の飽くなき挑戦

最近のスマホカメラが高性能なのは、この光子を電子に変える効率(=光を捉える感度)を極限まで高める技術革新のおかげです。代表的なのが「裏面照射型(BSI)」と「積層型」センサーです。

- 裏面照射型 (BSI): 従来のセンサーは、光を受け取るフォトダイオードの前に、配線層という”障害物”がありました。BSIは、この配線層をフォトダイオードの裏側に移動させることで、光が直接受光面に届くようにした技術です。わずかな光も無駄にしない、まさに逆転の発想です。

- 積層型: さらに進んで、画素部分(光を受け取る層)と回路部分(信号を処理する層)を、それぞれ別のチップとして製造し、それを重ね合わせる技術です。これにより、各層を最適化でき、より高性能な回路を搭載できるため、高速読み出しや高機能化が可能になりました。

これらの技術は全て、「一つでも多くの光子を、一つでも多くの電子に変える」という、物理原理に根ざした純粋な挑戦の結晶なのです。

バンドギャップ理論入門:光にだけ反応する半導体の秘密

なぜセンサーの材料には「シリコン」のような半導体が使われるのでしょうか?それは、半導体が持つ「光にだけ都合よく反応する」という、量子力学的な性質に理由があります。

固体の中の電子は、存在する事が許された特定のエネルギー帯(エネルギーバンド)にしか存在できません。そして半導体には、電子が通常時に存在する「価電子帯」と、電子が自由に動ける「伝導帯」の間に、「バンドギャップ」と呼ばれる電子が存在できない空白地帯があります。

- 通常時、電子は価電子帯にいるため、電気は流れません。

- しかし、バンドギャップを飛び越えるのに“ちょうど良いエネルギー”を持った光子がやってくると、電子はそのエネルギーを吸収して伝導帯へジャンプします。

- 伝導帯へジャンプした電子は「自由電子」となり、電気信号として流れることができます。

この「バンドギャップ」という絶妙な仕掛けがあるおかげで、半導体は熱などの弱いエネルギーには反応せず、可視光のエネルギーを持つ光子にだけ選択的に反応することができるのです。

このように、半導体は「やってきた光子を1つずつ電子に変える」という、非常にデジタルで正確な仕事をしてくれます。しかし、この正確さゆえに、そもそもやってくる光子の数がまばらだった場合、その『まばらさ』自体がムラとして正直に出力されてしまうのです。

次に、このシステムの限界点であり、量子の本質が顔を出す「ノイズ」の世界に迫りましょう。

写真のザラつきは技術の限界?いいえ、物理法則です

スマホで夜景や薄暗いレストランの料理を撮った時、写真がどこかザラザラしてしまった経験はありませんか?

多くの人はこれを「カメラの性能の限界」だと考えますが、実はその根源には、避けることのできない物理法則が関係しています。それが「量子のゆらぎ」です。

ノイズの犯人は「ショットノイズ」という名の物理現象

結論から言うと、暗い場所で発生するノイズの主な原因は「ショットノイズ(Photon Shot Noise)」と呼ばれるものです。スマホのノイズには、回路自体が発する「熱ノイズ」などもありますが、特に暗い場所で画質を決定づけるのが、この物理学的に避けられないショットノイズなのです。

これは、光子がセンサーに届くタイミングが、本質的にランダムで確率的であるために生じる「信号のムラ」のことです。これは雨の降り方に例えると、驚くほどシンプルに理解できます。

- 明るい場所(土砂降り): 無数の光子(雨粒)がセンサーを叩きつけ、地面は一様に濡れます。信号は均一で滑らかです。

- 暗い場所(小雨): 光子(雨粒)がポツポツとまばらにしか届きません。そのため、当たった場所と当たらなかった場所の「ムラ」がはっきりと現れます。

この光子の到達数の「ムラ」こそがショットノイズの正体であり、物理学の世界で語られる『量子のゆらぎ』が、私たちの写真に現れた姿なのです。

ISO感度を上げると、なぜノイズが増えるのか?

ISO感度とは、センサーが捉えた微弱な電気信号を「どれだけ増幅しますか?」という設定値です。

暗い場所で撮った写真は、「小雨」でできたノイジーな(ムラのある)信号です。ISO感度を上げるのは、このムラのある信号を、ムラごと無理やり拡大コピーするようなもの。結果として、明るい部分(信号)だけでなく、ザラつき(ノイズ)も同じように強調されてしまうのです。

「物理法則」が分かれば、写真の撮り方が変わる

このノイズの正体が「量子のゆらぎ」だと理解すると、暗い場所で美しい写真を撮るための本質的なアプローチが見えてきます。

📷 今日の撮影から試せるプロのコツ

ノイズを減らす本質的な対策は、小手先の加工ではなく「より多くの光子を、センサーに届けること」です。ISO感度を上げる前に、まず以下の物理的な解決策を試してみましょう。

- シャッタースピードを遅くする: 光を受け取るバケツ(画素)を満たす時間を長くする方法です。三脚などでスマホを固定する必要はありますが、ノイズを劇的に減らせます。

- より明るい場所を活用する: 最も単純で、最も効果的です。被写体を照らす、明るい場所に移動するなど、降り注ぐ光子の絶対量を増やしましょう。

【理解度チェック】

Q. スマホで暗所撮影する際にノイズを最も物理的に低減させる方法は?

A. ISO感度を最大にする

B. センサーに届ける光子の総量を増やす

C. 画像をシャープに加工する

答え:B。ノイズの根本原因は光子の不足です。より多くの光子を集めることこそが、最も本質的な解決策です。

結論:あなたのポケットに、宇宙の眼差しを

この記事を通じて、あなたのスマートフォンに搭載された小さなカメラが、光電効果、バンド理論、そして量子のゆらぎといった、20世紀に確立された物理学の根幹そのもので動いていることをお伝えしてきました。

そして、この物語の締めくくりとして、その技術がどこまで壮大なスケールに繋がっているのかを見ていきましょう。その終着点は、私たちのいる地球から150万kmも離れた宇宙空間にあります。

何が「同じ」で、何が「違う」のか?

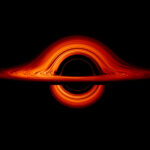

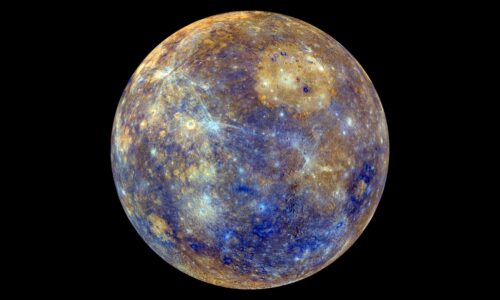

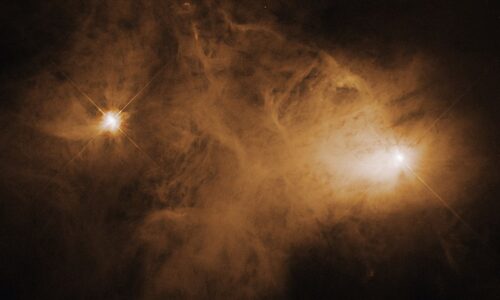

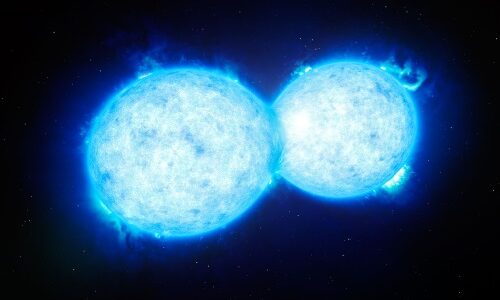

2022年に本格的な科学観測を開始した、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)。NASAが主導するこの最新鋭の宇宙の眼は、130億年以上前の「宇宙最初の星(ファーストスター)」が放った光を捉えようとしています。

そして、この人類史上最も高性能な望遠鏡の心臓部もまた、スマホのカメラと全く同じ物理原理、すなわち光子を電子に変える「光電効果」によって動いています。

遠い銀河から何十億年もかけて届いた、たった一つの光子を捉え、電気信号に変える。その仕組みは、あなたが目の前のランチを撮影する原理と、確かに地続きなのです。

しかし、もちろん全てが同じではありません。スマホのセンサーが常温のシリコン(Si)で作られているのに対し、JWSTの近赤外線カメラ(NIRCam)のセンサーは、カドミウムと水銀の化合物(HgCdTe)などで作られ、絶対零度に近い約-233℃という極低温にまで冷却されています。

なぜ、そこまでする必要があるのでしょうか?その理由は、彼らが対峙する「敵」、すなわちノイズの本質にあります。

スマホカメラが戦うノイズが、主に光のまばらさによる「ショットノイズ」であったのに対し、JWSTが戦うべき最大の敵は、あらゆる物体が自らの温度によって放出する赤外線、つまり「熱ノイズ」です。宇宙最古の星々から届く光はあまりにも微弱なため、望遠鏡自身が発する熱ノイズに完全に埋もれてしまいます。この熱ノイズという雑音を消し去り、遥か彼方からの信号を聞き取るために、JWSTは自らを極限まで冷やし続けているのです。

なぜJWSTは「赤外線」の眼を持つのか?

ここで一つの疑問が浮かびます。なぜJWSTは、私たちの目に見える可視光ではなく、赤外線の観測に特化しているのでしょうか。

それは、138億年前に誕生した宇宙が、今もなお膨張し続けているからです。遠い銀河から放たれた光は、地球に届くまでの長い時間、引き伸ばされた時空のキャンバスの上を旅してきます。その結果、光の波長がゴムのように引き伸ばされ、より波長の長い赤外線へと変化してしまうのです。これを「宇宙論的赤方偏移」と呼びます。

宇宙最初の星の光を観測するということは、この極端に赤方偏移した赤外線を捉えることに他なりません。

そして、この「赤外線」という光の性質が、再びスマホのカメラと繋がります。以前解説した半導体の「バンドギャップ」を思い出してください。スマホに使われるシリコンのバンドギャップは可視光を捉えるのには最適ですが、エネルギーの低い赤外線を電子に変換するには大きすぎます。そこでJWSTでは、赤外線のエネルギーに最適化された、より小さなバンドギャップを持つ特殊な半導体(HgCdTeなど)が採用されているのです。

観測したい天体の物理現象(赤方偏移)に合わせて、センサーの材料を量子力学の法則(バンドギャップ理論)に基づいて最適化する。ここにも、壮大な宇宙物理学とミクロな量子力学の美しい連携が見て取れます。

【運営者の視点】物理法則の壁に挑む、二つのアプローチ

ここまで見てきたように、スマホのカメラと宇宙望遠鏡は、同じ物理原理の上に立ちながら、全く異なる環境で、異なる課題に直面しています。

私は、この両者の違いを「物理法則の壁に、いかに挑むか」というアプローチの違いだと捉えています。

- スマートフォンのアプローチ

- 制約: コスト、サイズ、常温動作という厳しい制約。

- 戦略: 潤沢な光子(明るい環境)を前提とし、複数の写真を合成する「コンピュテーショナルフォトグラフィ」や、AIによるノイズ除去といったソフトウェアの力を最大限に活用します。センサー自体も、裏面照射型(BSI)や積層型といったアーキテクチャの工夫で、限られた光を1%でも多く電子に変えようと努力します。これは、「限られたリソースの中で、知恵と工夫で物理法則と渡り合う」アプローチです。

- 宇宙望遠鏡のアプローチ

- 制約: 打ち上げロケットのサイズと予算という制約はあるものの、基本的には「最高の性能」が最優先。

- 戦略: 圧倒的に不足する光子を扱うため、ソフトウェア処理以前に、ノイズの物理的な原因そのものを排除しにかかります。熱ノイズの発生源である「温度」を極限まで下げるという、物理法則に正面から挑むアプローチです。最高の素材と最高の環境を用意し、純粋な信号を一つでも多く捉えようとします。

戦う相手は同じ「ノイズ」。しかしその戦略は、知恵で乗り越えるスマホと、力でねじ伏せるJWSTとで、実に対照的です。どちらが優れているという話ではなく、置かれた環境で最高の絵(データ)を得るために、人類が編み出した二つの偉大な回答なのです。

次にあなたがスマホでシャッターを切る時、ぜひ思い出してみてください。その小さなレンズの奥では、宇宙の真理に触れる壮大なドラマが繰り広げられているということ。そして、その技術の延長線上、遥か150万km彼方では、兄弟とも言えるもう一つの眼が、宇宙の始まりを見つめているということを。

あなたがこの記事の知識を活かして、次に撮ってみたいものは何ですか?ぜひコメントで教えてください!