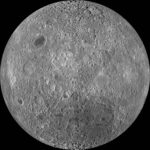

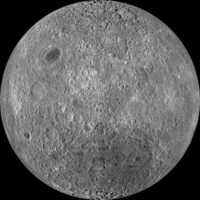

子供の頃、夜空に浮かぶ月を見て、何を思いましたか? ウサギが餅をついている、神話の女神が住んでいる──。当たり前のようにそこに浮かぶ月が、実は地球の壮絶な過去を物語るタイムカプセルであり、生命誕生の立役者だとしたら、どうでしょう。

月の起源を探る旅は、惑星の衝突という破壊から、生命を育む安定した環境の創造へと至る、45億年にわたる壮大な物語です。しかし、その「定説」とされてきた美しいシナリオが今、根底から揺らいでいます。驚くべきことに、定説を証明したはずの「月の石」自身が、解決不能な「矛盾」を突きつけているのです。

この記事では、月の誕生をめぐる完璧なシナリオ「ジャイアント・インパクト説」から、その根幹を揺るがす「同位体危機」の謎、そして科学の最前線で繰り広げられる新説の攻防までを、一つの物語として解き明かします。さらに、月がいかにして地球を生命あふれる惑星に変えたのか、その驚くべき役割にも迫ります。

読み終える頃には、あなたは科学という壮大な謎解きの最前線へと誘われ、今夜見る月が、自らの存在に繋がる壮大な歴史の証人に見えてくるはずです。

45億年前の衝撃:定説「ジャイアント・インパクト説」の栄光と完璧なシナリオ

アポロ計画以前、月の起源は様々な仮説が乱立する、謎多き存在でした。しかし、NASAのアポロ計画が持ち帰った「月の石」が、その状況を一変させます。

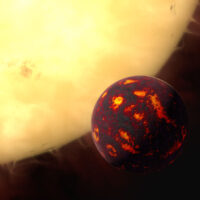

現在、月の誕生を説明する最も有力な説、それが「ジャイアント・インパクト説」です。これは、約45億年前、生まれたばかりの原始地球に、火星ほどのサイズの巨大な惑星「テイア(Theia)」が斜めから激しく衝突したという、想像を絶する天体衝突のシナリオです。

【月の豆知識】

衝突したとされる惑星「テイア」の名前は、ギリシャ神話に登場する月の女神セレネの母にあたります。まさに月を生み出した存在にふさわしい名前と言えるでしょう。

この凄まじい衝突によって、地球とテイアのマントル(地殻のすぐ内側にある岩石層)の一部が高温で蒸発・飛散し、地球の周りに巨大な円盤(デブリディスク)を形成。その円盤の中で破片が重力によって集まり、現在の月を形成したと考えられています。この説が長らく「標準理論」として君臨してきた理由は、たった一度の劇的な出来事で、月の持つ不思議な特徴の多くを、あまりにも見事に説明できたからです。

- 月の成分が地球のマントルとそっくり: 月の石の化学組成、特に酸素の同位体比が地球のマントルとほぼ同じでした。

- 月のコアが不自然なほど小さい: 衝突時に地球とテイアの重い金属コアが合体し、軽いマントルの破片から月が作られたと考えると完璧に説明できます。

- 月に水などの揮発性物質が極端に少ない: 衝突時の高熱で蒸発しやすい物質が宇宙へ逃げたため、月の石はカラカラに乾いていました。

このように、ジャイアント・インパクト説は月の主要な特徴をエレガントに解き明かしました。しかし、科学の歴史とは、完璧な理論に潜む「たった一つの綻び」を見つけ出す、執念の物語でもあります。その綻びを暴いたのもまた、アポロが持ち帰った「月の石」でした。

月の石は語る。定説を揺るがす「ありえない真実」と新説の最前線

科学の世界に「絶対」はありません。磐石に見えた「ジャイアント・インパクト説」もまた、分析精度が上がるにつれて、一つの重大な矛盾を抱えることになります。それが、科学者たちを今なお悩ませる「同位体危機」です。

最大の謎:あまりにも似すぎた「惑星のDNA」(同位体危機)

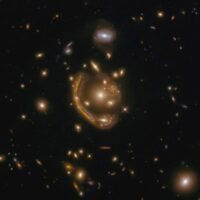

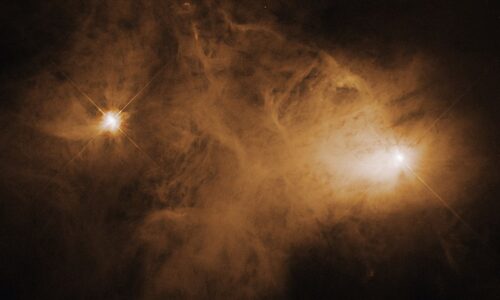

矛盾の核心は、月の成分が地球のマントルと「あまりにも似すぎている」という逆説的な事実にあります。太陽系が形成されたとき、太陽からの距離などに応じて物質の組成にわずかな違いが生まれました。そのため、地球、火星、小惑星など、異なる場所で生まれた天体は、それぞれ固有の「酸素同位体比」を持っています。これは天体の起源を探る「惑星のDNA」とも言える重要な指標です。

ジャイアント・インパクト説のシミュレーションでは、月に含まれる物質の実に60%〜80%は、衝突天体「テイア」に由来するはずでした。しかし、月の石を精密分析した結果、地球と月の酸素同位体比は、100万分の数パーツという驚異的なレベルで「完全に一致」することが判明したのです。

これは、ミステリー小説に例えるなら、犯行現場のDNAが、第一容疑者(テイア)のものではなく、被害者(地球)自身のものと100%一致してしまったような状況です。ありえない。しかし、それが事実なのです。

【運営者の視点】科学のジレンマが生む興奮

私がこの「同位体危機」について初めて学んだ時、正直なところ頭が混乱しました。定説を支持する証拠と、それに矛盾する証拠が、同じ「月の石」から見つかるなんて。しかし、この一見解決不能な矛盾こそが、科学を次のステージへ進めるエンジンなのだと気づいた時、鳥肌が立ったのを覚えています。科学とは、完成された知識の暗記ではなく、矛盾をバネにより高い次元の理解へとジャンプする、ダイナミックな謎解きプロセスなのです。

この「同位体危機」を解決するため、科学者たちは従来のシナリオを根本から見直す、大胆な新仮説を次々と提唱しています。ここからは、その最前線で繰り広げられる知の格闘技を見ていきましょう。

新仮説① すべてを溶かし混ぜる宇宙の坩堝「シネスティア仮説」

近年大きな注目を集めているのが「シネスティア仮説」です。これは、巨大衝突の結果、地球もテイアも単に一部が砕け散ったのではなく、両者ともに高温で蒸発し、一体化した巨大なドーナツ状の岩石蒸気の塊になったという、極めて過激なシナリオです。

この高速回転する灼熱のガス体は「シネスティア(Synestia)」と名付けられました。この“宇宙の坩堝”の中で、原始地球由来の物質もテイア由来の物質も、数百年かけて完全に混ざり合ってしまうのです。その後、シネスティアが冷える過程で、蒸気の中から月が「凝縮」して生まれます。こう考えれば、地球と月の「DNA」が一致するのは当然、ということになります。ただし、この状態が形成されるための衝突条件はかなり限定的ではないか、という指摘もあり、まだ議論が続いています。

新仮説② コツコツと月を創る「マルチ・インパクト仮説」

もう一つの有力な対抗馬が「マルチ・インパクト仮説」です。これは、一度の巨大衝突ではなく、より小さな天体が、数千万年かけて何度も地球に衝突した結果、月が形成されたとする説です。

シミュレーションによると、比較的小さな天体が高速で斜めに衝突する方が、衝突天体の物質よりも、地球のマントル物質を効率よく宇宙空間へ放出できることが分かっています。つまり、飛び散る破片の「地球産」比率が、一回ごとの衝突で非常に高くなるのです。これらの衝突で生まれた多数の破片が、まず小さな「ミニ衛星(ムーンレット)」をいくつも形成し、それらが長い時間をかけて合体して現在の月へと成長した、と考えられています。ただし、多数のミニ衛星がうまく合体して一つの大きな月になれるのか、という力学的な課題も残されています。

地球の番人:破壊から生まれた月がもたらした「奇跡の安定」

これほど混沌とした破壊的なプロセスを経て生まれた月ですが、皮肉にも、その存在こそが地球に絶対的な「安定」と「秩序」をもたらし、生命を育む揺りかごを創造する決定的な引き金となったのです。

奇跡の安定性:月が地球の自転を守る「天のダンスパートナー」

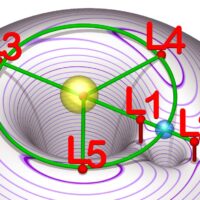

地球の自転軸が約23.4度という絶妙な角度で傾いているおかげで、私たちは穏やかな四季を享受できています。もし月がなければ、この自転軸は火星のように不規則に変動し、数百万年単位で0度から60度以上まで大きく揺れ動いていたと考えられています。月は、その大きな引力によって地球のふらつきを抑え込む、いわば「天のダンスパートナー」。この奇跡的な安定性が、生命が安心して進化できる穏やかな環境を数十億年にわたって維持してきました。

生命を陸へ導いた「進化の超巨大トレーニングジム」

月の最も分かりやすい影響、それは「潮の満ち引き」です。これは月の引力が地球の海水を引っ張ることで起こる「潮汐力」という現象ですが、これが生命の進化史における一大イベントの引き金になったと考えられています。特筆すべきは、誕生直後の月が現在よりずっと地球に近かったこと。初期の月は現在の半分ほどの距離しかなく、その潮汐力は数十倍も強力でした。それによって生み出される干満差数10mにも及ぶ「潮間帯」は、海の生物に陸上でも生きられる能力を進化させるための最高の「進化のトレーニングジム」となったのです。

1日を24時間にしてくれた「壮大なブレーキ」

驚くべきことに、月が誕生した直後の地球は、今よりずっと高速で自転しており、1日はわずか5〜8時間ほどだったと推定されています。この猛烈なスピードを現在の「1日24時間」にまで減速させたのも、実は月の潮汐力です。地球の自転に絶えずブレーキをかけ続けた結果、減速した分のエネルギー(角運動量)は月に与えられ、月は少しずつ地球から遠ざかっています。その距離は、年間約3.8cm。これは月レーザー測距実験で精密に観測されている事実です。

まとめ:月は、あなたへと繋がる物語の語り部である

月の起源の謎を追うことは、惑星科学というパズルの最後のピースを探すだけでなく、「私たち生命は、どれほど奇跡的な偶然と激動の歴史の先に存在しているのか」という根源的な問いに答える旅でもあります。

- 月の誕生の定説: 巨大天体衝突「ジャイアント・インパクト説」が長らく定説だったが、「同位体危機」という致命的な矛盾を抱えている。

- 科学の最前線: その謎を解くため、「シネスティア仮説」や「マルチ・インパクト仮説」など、創造的な新説が今まさに競い合っている。

- 地球への恩恵: 月は地球の自転を安定させ、強力な潮汐力で生命の陸上進出を促し、1日の長さを調整してきた、かけがえのない「番人」である。

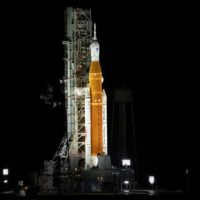

現在、NASA主導の国際プロジェクト「アルテミス計画」によって、人類は再び月を目指しています。その目的は、月の南極域に眠る「水の氷」などを調査し、どの誕生シナリオが正しかったのかを決定づける、新たな科学的証拠を手に入れることです。アルテミス計画の成果は、きっとこの物語に新しい1ページを加えてくれるでしょう。

今夜、月を見上げてみてください。

そこに浮かぶのは、もはや神話の女神でも、夜空の飾りでもありません。45億年の時を超えて、あなたの存在へと繋がる、壮大な物語の語り部なのですから。

壮大な一撃か、地道な積み重ねか。あなたは、どちらの月の誕生シナリオに心を揺さぶられますか?ぜひコメントで教えてください!

参考文献

- NASA Science, Solar System Exploration, “Theia”.

- Wang, K., & Jacobsen, S. B. (2016). “Potassium isotopic evidence for a high-energy giant impact origin of the Moon”. Nature, 538(7626), 487–490.

- Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). “The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias”. Journal of Geophysical Research: Planets, 122(5), 950-982.

- Rufu, R., Aharonson, O., & Perets, H. B. (2017). “A multiple-impact origin for the Moon”. Nature Geoscience, 10(2), 89–94.

- NASA Science, “What the Laser Ranging Retroreflector Tells Us”.