導入:なぜ地球は回り続けるのか? 46億年間止まらない「自転」と「公転」の謎

こんにちは、元JAXAエンジニア、宇宙解説ブログ「cosmic-note」を運営しているRin(@rin_cosmic)です。

突然ですが、今この瞬間、あなたは「止まっている」と思いますか?

もし椅子に座っていたり、静かに立っていたりするなら、そう感じるかもしれません。でも、宇宙スケールで見ると、私たちはとんでもない猛スピードで「動いて」います。

私たちが住むこの地球は、赤道直下で時速約1,670kmという、新幹線も真っ青なスピードでクルクルと自転しています。日本(北緯35度あたり)でも時速約1,370kmです。

それだけではありません。地球は太陽の周りを、なんと秒速約30kmという想像を絶するスピードで公転しています。これは1時間で地球を2周半以上してしまうほどの速度です。

私たちは今、この「動く大地」の上に立っているわけです。

46億年間、止まらない「なぜ?」

ここで、多くの方が素朴な疑問を抱くはずです。

「なぜ、そんな猛スピードで動いているのに、私たちは振り落Tされないの?」 (これは「重力」のおかげですが、今回はその話は置いておきましょう)

「そもそも、なぜ地球は46億年も前に回り始めてから、今もなお止まらずに回り続けているの?」

公園でコマを回しても、摩擦や空気抵抗ですぐに止まってしまいます。宇宙空間には空気抵抗こそありませんが、永遠に回り続けるなんて、まるで魔法のようです。

私がJAXAで人工衛星の軌道設計に携わっていた頃、この「回り続ける力」は、机上の理論ではなく、ミッションの成否を分ける「現実」そのものでした。

例えば、初期の人工衛星や探査機には「スピン安定方式」というものが使われます。これは、衛星自体をコマのように高速回転させることで、その姿勢をピタリと安定させる技術です。なぜ安定するのか? まさに「回り続けようとする力」が、衛星がふらつくのを防いでくれるからです。

また、探査機を火星や木星に送る「軌道変更」の計算でも、この法則は絶対です。「回り続ける力」をどう計算し、どう制御するかが、文字通りミッションの成否を分けていたのです。

太陽系に隠された「不自然な秩序」

不思議なのは、地球が回り続けていることだけではありません。

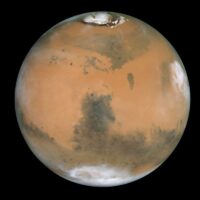

夜空を見上げると、水星、金星、火星、木星、土星…といった惑星たちが輝いています。これらの太陽系の仲間たちは、実は驚くべき「秩序」を持っています。

- ほぼ同じ平面を回っている(みんなで同じレコード盤の上を走っているイメージ)

- (ほぼ)同じ向きに太陽の周りを公転している

- (ほぼ)同じ向きに自転している

これは偶然でしょうか?

もしあなたが、広い野原で何人もの人たちが一斉に同じ方向へ走り出すのを見たら、「偶然だ」とは思わないはずです。「せーの!」という合図があったか、あるいは何か共通のルール(例えば「あそこのゴールに向かって走れ」という指示)があったと考えるのが自然です。

太陽系も同じです。この美しい秩序は、偶然の産物ではありません。

では、46億年前に、太陽系に「せーの!」と合図を出し、今もなお惑星たちを回し続けている「魔法」の正体とは何でしょうか?

その答えは、「回り始めたモノの”回転の勢い”は、邪魔されない限り消えない」という、宇宙のシンプルな大ルールのひとつです。

このルールのことを、物理学の専門用語で「角運動量保存の法則(かくうんどうりょうほぞんのほうそく)」と呼びます。

なんだか難しそうな漢字が10文字も並びましたね。物理アレルギーのある方は、ここでそっとページを閉じようとしたかもしれません。でも、安心してください。

これは、「フィギュアスケーターがスピンをするとき、腕を縮めると速く回る」—あの現象とまったく同じ、宇宙を支配するシンプルなルールのひとつです。

この記事では、元エンジニアの視点から、この「角運動量保存の法則」という魔法が、いかにして太陽系を創り、46億年間も地球を回し続けているのかを徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたが今立っている地面が、46億年前の「宇宙の渦の名残」の上にあることを実感し、夜空の惑星たちの動きが、ただの「点」ではなく、壮大な物語の「証拠」として見えてくるはずです。

では、次のセクションで、この宇宙の魔法の正体を、まずは身近なフィギュアスケートの例から解き明かしていきましょう。

魔法の正体:フィギュアスケートでわかる「角運動量保存の法則」

導入セクション(S1)では、地球や太陽系の惑星が「なぜ回り続けているのか?」「なぜ(ほぼ)同じ向きに回っているのか?」という壮大な謎を提示しました。

その答えは、「角運動量保存の法則(かくうんどうりょうほぞんのほうそく)」にある—。

そう言われても、正直ピンとこないですよね。

そこで、お約束した通り、この宇宙の根本ルールを、私たちの日常に隠された最も美しい例、フィギュアスケートのスピンから解き明かしていきましょう。

スピンが速くなる「魔法」の正体

テレビでフィギュアスケートの演技を見ていると、選手がクライマックスでスピンを披露します。

- まず、両腕を横に大きく広げ、比較的ゆっくりとした速度で回り始めます。

- そして、その広げた両腕を一気に体幹(中心軸)へと引き寄せます。

- すると、何が起こるでしょうか?

そうです。スピンの回転速度が劇的に速くなります。

まるで選手が自分の力で「加速」したかのように見えますが、選手は氷を蹴って加速したり、何か外部の力を使ったりしたわけではありません。ただ「腕を縮めた」だけです。

腕を広げると遅くなり、腕を縮めると速くなる。 この現象こそが、「角運動量保存の法則」が目に見える形で現れた瞬間です。

最重要ポイント:「角運動量」という名の「回転の勢い」

さて、ここで「角運動量」という漢字10文字のラスボスと向き合わなければなりません。

ここが、物理アレルギーを持つ方にとって最初の、そして最大の「つまずきポイント」です。

学生時代、この単語が出てきた瞬間に思考停止して、「よくわからないけど、そういうモノだ」と丸暗記してしまった方も多いのではないでしょうか。

元エンジニアの私から言わせてもらうと、それは非常にもったいない! この法則は、数式で暗記するものではなく、「感覚」で理解するものです。

「角運動量」を、もっと直感的な言葉に翻訳しましょう。 それは、「回転の勢い(スピン力)」です。

「角運動量保存の法則」とは、難しく言えば「外部から回転させる力が加わらなければ、角運動量は一定に保たれる」となりますが…

これをRin(私)流に超訳すると、こうなります。

【Rin流・超訳】

「”回転の勢い(スピン力)”の総量は、『邪魔』されない限り、絶対に変わらない(保存される)」

「邪魔」されない限り、回転は止まらない

ここで、あなたはこう思うかもしれません。 「でも、公園で回したコマは、いつか止まるよ?」

その通りです。なぜなら、コマはたくさんの「邪魔」をされているからです。

- 地面との「摩擦」

- 「空気抵抗」

これらが、コマの「回転の勢い」をジワジワと奪い、回転を止めようとする「邪魔」な力です。この「邪魔な力(回転を止めようとする力)」のことを、物理用語で「トルク」と呼びます。

つまり、「角運動量保存の法則」の「邪魔されない限り」という部分を正確に言うと、「外部からトルクが加わらない限り」となります。

- コマは、摩擦や空気抵抗という「トルク」を受けるから、いつか止まる。

- フィギュアスケーターも、氷との摩擦や空気抵抗を(わずかに)受けるので、永遠には回り続けられない。

では、宇宙空間はどうでしょう?

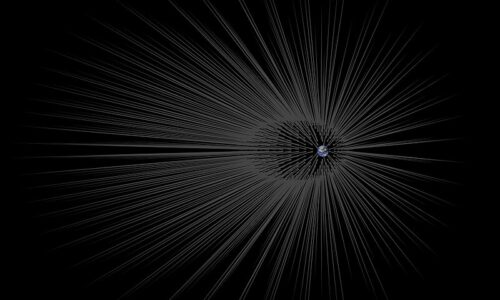

まさに、ここが元エンジニアとしての専門分野です。 宇宙空間は、真空です。空気がありません。回転を邪魔する「摩擦」や「空気抵抗」がほぼゼロなのです。

だからこそ、私がJAXAで設計に関わったような「スピン安定衛星」は、その真価を発揮します。スピン安定衛星とは、宇宙で一度コマのようにロケットで回転を与えれば、あとは燃料を(ほぼ)まったく使わずに、その「回転の勢い」だけで姿勢をピタリと安定させ続けることができる賢い衛星です。

宇宙は「邪魔」がない、まさに「角運動量保存の法則」が支配する完璧な実験室なのです。

だからこそ、46億年前に回り始めた地球は、その「回転の勢い」を邪魔されることなく、今もなお、ほぼ当時の勢いを「保存」したまま回り続けているのです。 (※厳密には月の引力などによるごくわずかな「ブレーキ」がかかっていますが、その話はS5で触れます)

なぜ腕を縮めると速くなるのか? 「回転の勢い」の正体

「邪魔されなければ回り続ける」ことは、なんとなく分かりました。 でも、これではまだ「フィギュアスケーターが腕を縮めると速くなる」理由が説明できません。

「回転の勢い(角運動量)」の正体は、実は「半径」と「速度」の掛け算で決まります。(※厳密には「質量」も関係しますが、ここでは話をシンプルにします)

回転の勢い(角運動量) = 回転の半径 × 回転の速度

「保存の法則」とは、この掛け算の「答え」が、常に一定にならなければならない、というルールです。

では、フィギュアスケーターに当てはめてみましょう。

1. 腕を広げている時(スピン開始時)

腕という「重り」が、中心軸から遠い位置にあります。

- 回転の半径:大きい

- 回転の速度:遅い

- (回転の勢い =【大】×【小】)

2. 腕を体に引き寄せた時(加速時)

腕という「重り」が、中心軸に近い位置に移動します。

- 回転の半径:小さい

ここで「保存の法則」が発動します! 「回転の勢い」の総量(掛け算の答え)は、変わってはいけません。

- (回転の勢い =【小】×【???】) ← 答えは【1】と同じでなければならない

掛け算の「答え」を一定に保つため、「半径」が小さくなった分、「速度」が上がるしかないのです!

- 回転の速度:速い

- (回転の勢い =【小】×【大】)

これが、スピンが速くなる「魔法」のカラクリです。 選手は「加速」したのではなく、「回転の半径」を「回転の速度」に交換しただけなのです。

あなたも「角運動量保存」を体感できる

この宇宙法則は、なにも特別な場所で起きているわけではありません。

もしあなたが回転するオフィスチェア(キャスター付きの椅子)に座れる環境にいるなら、ぜひ試してみてください。

- 両手に少し重たい本や水筒などを持ちます。

- 両腕を横に広げた状態で、誰かに軽く回してもらいます。(または足で床を蹴ってゆっくり回ります)

- 回っている最中に、その両腕を一気に胸元に引き寄せてみてください。

どうでしょう? 驚くほど回転が速くなったはずです。 あなたも今、物理法則を体感したのです。

このほかにも、

- 台風や竜巻の渦(広範囲の空気が中心に集まる=半径が小さくなることで、速度が上がる)

- お風呂の栓を抜いたときの排水溝の渦

これらすべてが、「角運動量保存の法則」によって支配されている現象です。

さて、フィギュアスケートとオフィスチェアのおかげで、私たちは「角運動量保存の法則」=「回転の勢いは、邪魔されなければ保存される」そして「半径が小さくなると速度が上がる」という感覚を掴むことができました。

準備は万端です。

いよいよ次のセクションでは、この法則を手に持って、46億年前の宇宙、太陽系が誕生する瞬間へと旅立ちます。

なぜ惑星たちが回り始めたのか? その「最初の回転」は、どこから来たのか?

その答えは、宇宙に浮かぶ巨大な「ガスの渦」に隠されています。

すべての始まり:太陽系誕生の「原始太陽系星雲」という巨大な渦

S2セクションで、私たちは宇宙の魔法の「カラクリ」を学びました。 それは、「回転の半径が小さくなると、回転の速度は劇的に上がる」という「角運動量保存の法則」です。フィギュアスケーターが腕を縮めると、スピンが速くなる現象でしたね。

準備はいいですか? その知識を手に、今から46億年前の、まだ太陽も地球も存在しなかった「無」の宇宙空間へと旅立ちましょう。

いよいよ、太陽系が「回り始めた」瞬間に立ち会います。

宇宙の「無」は、本当の「無」ではない

46億年前、この場所には太陽も惑星もありませんでした。 しかし、そこは「空っぽ」だったわけではありません。

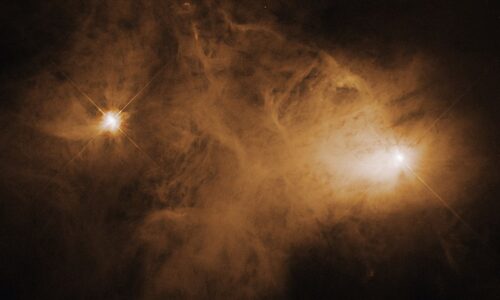

そこには、「分子雲(ぶんしうん)」と呼ばれる、チリやガス(主に水素)が、とてつもなく広い範囲にわたって、ぼんやりと漂っていました。その広がりは、光の速さで何年(!)もかかるほど巨大なものです。

最大のつまずきポイント:「最初のひと押し」はどこから来た?

ここで、物理学や宇宙論に興味を持った方が、必ず(100%)つまずく疑問が出てきます。

「Rinさん、待ってください。フィギュアスケーターは、最初に自分で氷を蹴って回りますよね? 46億年前のガスの雲は、誰が『最初の一押し』をしたんですか?」

これは、素晴らしい疑問です。そして、まさに核心を突いています。 もし宇宙が完璧に「静止」していて、完璧に「均一」だったら、ガスはただ重力で真ん中に集まるだけで、回転は始まらなかったかもしれません。

しかし、現実の宇宙は、完璧ではありません。 宇宙は、常に「動いて」おり、「偏って」います。

- 宇宙は「均一」ではない: ガスの密度には、ごくわずかな「ムラ(ゆらぎ)」があります。

- 宇宙は「静止」していない: 私たちがいる天の川銀河自体が、巨大な渦巻きとして回転しています。その中で、場所によって回転速度が違う(差動回転)ため、そもそもガスは「ねじれ」る力(ゆらぎ)を常に受けています。

そして、決定的だったのが「トリガー(引き金)」です。

科学者たちの間で最も有力視されている「引き金」は、「超新星爆発(ちょうしんせいばくはつ)」です。

私たちの太陽系が生まれる少し前、この近所で、太陽よりずっと重い「先代」の星が、その寿命の最期に大爆発(超新星爆発)を起こしたのです。

この爆発の衝撃波(ショックウェーブ)が、漂っていた分子雲を「ドカン!」と揺さぶりました。

この「ドカン!」は、決して均等な「押し」ではありません。 不均一な力で分子雲を圧縮し、同時に、わずかな「回転のきっかけ(最初のひと押し)」を与えたのです。

宇宙スケールの「フィギュアスケート」が始まった

さあ、役者は揃いました。

- 演者: とてつもなく巨大な(半径が光年単位)分子雲

- きっかけ: 超新星爆発の衝撃波による、わずかな「最初の回転」

- 力: 衝撃波で圧縮されたことで、ガス自身の「重力」が打ち勝ち、収縮(落下)を開始

ここからが、S2で学んだ物理法則の独壇場です。

分子雲は、自らの重力(万有引力)で、中心に向かって収縮を始めます。 これは、フィギュアスケーターが「腕を広げた状態」から「腕を縮め始めた」のと同じです。

想像してください。 半径が「光年」単位(約9兆4600億km)だったものが、太陽系のサイズ(せいぜい数百億km)まで縮んでいくのです。

半径が、文字通り「ケタ違い」に小さくなっていきます。

角運動量保存の法則(=掛け算の答えは一定)を思い出してください。

回転の勢い = 回転の半径【超・巨大】 × 回転の速度【ほぼゼロ】

↓

(重力で収縮)

↓

回転の勢い = 回転の半径【超・小型】 × 回転の速度【???】

答えを一定に保つため、「速度」はどうなるでしょうか?

そう、爆発的に「速く」なります!

最初は「100万年に1周」するかも怪しかった、ゆるやかな回転が、収縮によってその速度を増し、中心部では猛烈な「渦」へと変わっていったのです。

これが、太陽系が「回り始めた」瞬間であり、「角運動量保存の法則」が宇宙スケールで発動した瞬間です。

なぜ「球」ではなく「平たい円盤」になったのか?

「重力で中心に集まるなら、球(ボール)になりそうだけど、なぜ?」 これも、素晴らしい着眼点です。

この「なぜ?」を解決する身近な例が、「ピザ生地」です。

職人さんが、ピザ生地の塊を空中でクルクル回しながら広げていくのを見たことがありませんか?

- 回転軸の方向(上下): 生地が重力で「下」に落ちようとする力と、職人さんが投げる「上」への力があります。宇宙で言えば、ガスの塊が重力で中心(軸)に向かって集まろうとする力です。これを遮るものはありません。

- 回転方向(横): 一方、生地が「横」に広がろうとする力(遠心力)は、回転によって生まれています。

ガス雲も同じです。 「上下(回転軸の方向)」からは、ガスは重力に従って中心に「落下」できます。 しかし、「横(回転方向)」には、回転の勢い(遠心力)が「外側に広がろう」とする力として働き、重力と釣り合います。

結果、どうなるか?

- 「上下」からはガスが落下してきて「潰れる」

- 「横」には広がったまま

こうして、回転する「球」は、自らの回転によって「平たく」潰され、1枚の巨大なレコード盤のような「円盤(ディスク)」になったのです。

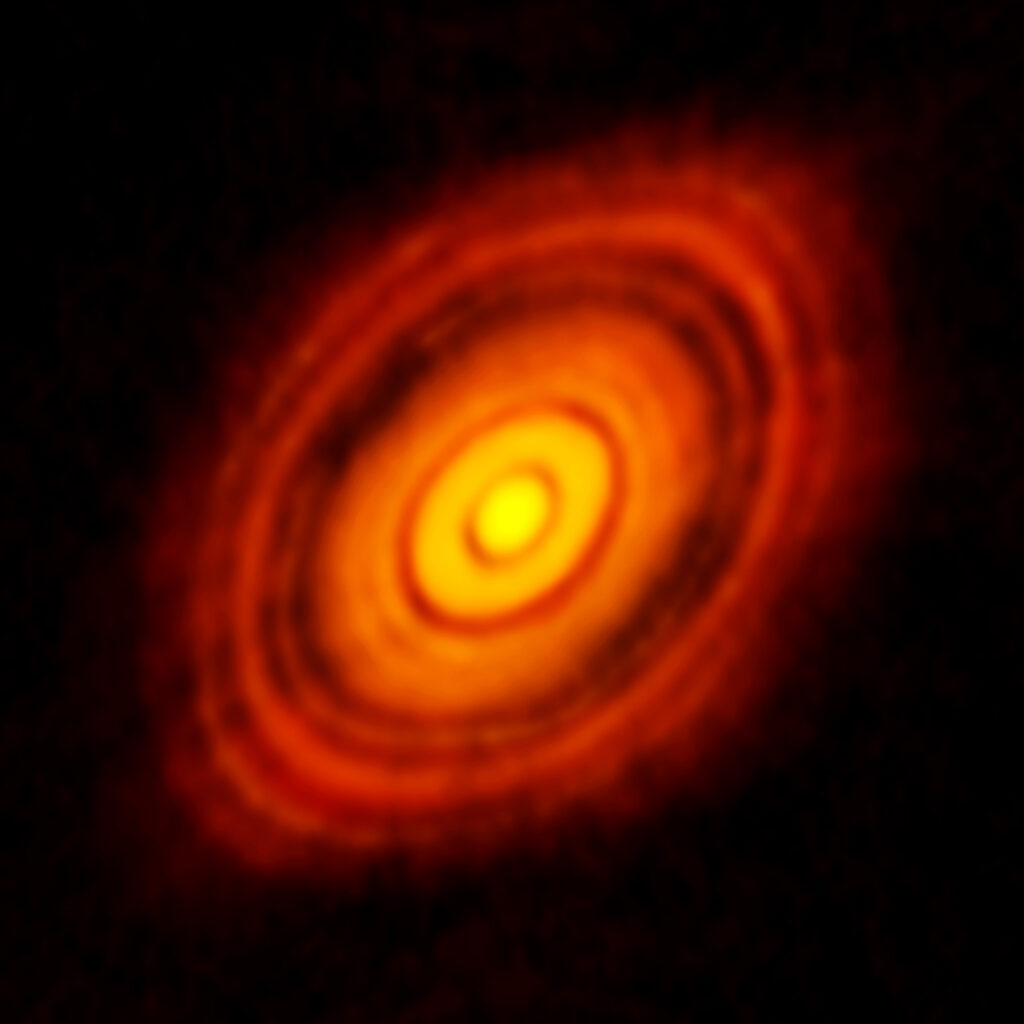

この、太陽が誕生する元になった、平たく回転する円盤こそが「原始太陽系星雲(げんしたいようけいせいうん)」、あるいは「原始惑星系円盤(げんしわくせいけいえんばん)」と呼ばれるものです。

私がJAXAエンジニア時代に実感した「証拠」

私がJAXAのエンジニアだった頃、これらの話は、人工衛星の軌道計算などを行う上での「大前提」となる物理法則でした。

しかし、私が宇宙業界を志した学生時代や、エンジニアとして働いていた2010年代は、これらはまだ「理論上、そうなるはずだ」という側面が強かったのです。

ですが、ここ10年ほどで、天文学は劇的に進歩しました。

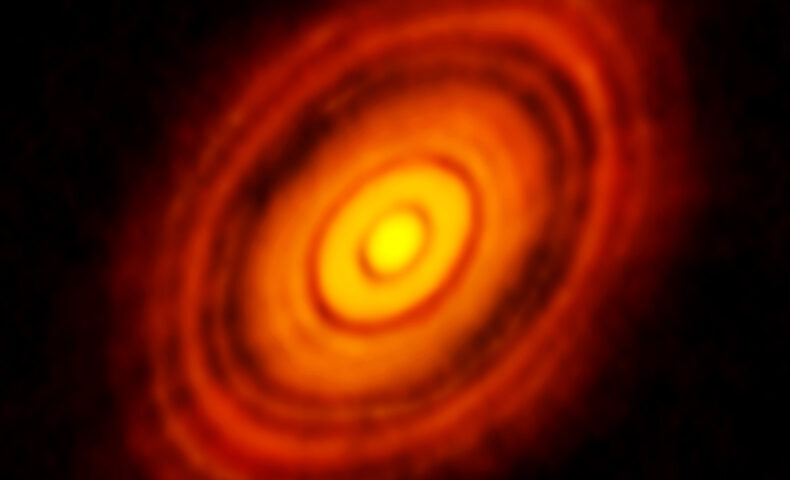

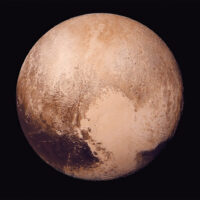

特に、チリにある「アルマ望遠鏡(ALMA)」は、はるか彼方の、まさに今生まれようとしている「赤ちゃんの星」の周りにある、「原始惑星系円盤」を直接撮影することに成功したのです。

(※これは「HL Tauri」という若い星の、本物の「原始惑星系円盤」の写真です。黒く抜けている溝は、生まれたての惑星が円盤のガスを掃き集めている「証拠」だと考えられています)

私がこの画像を初めて見た時、鳥肌が立ちました。 私たちがJAXAの現場で「大前提」として軌道計算に使っていたあの「理論」が、フィギュアスケートの例えで理解した「法則」が、ピザ生地の例えで想像した「円盤」が、寸分違わぬ「証拠」として、そこに写っていたからです。

物理学は、宇宙のどこでも、46億年前でも、同じように働いている。 これほどエンジニア魂と好奇心をくすぐる事実は、ほかにありません。

さて、私たちはついに、すべての材料が揃った「現場」にたどり着きました。

- 中心: 原始太陽系星雲が収縮し、中心部で核融合に火をつけた「原始太陽(赤ちゃん太陽)」

- 周囲: その周りを、同じ方向に、猛烈なスピードで渦を巻く、ガスとチリの「原始惑星系円盤」

この「円盤」こそが、地球や火星、木星や土星の「材料」です。

では、同じ「渦(円盤)」の中で生まれた惑星たちは、一体どうなるのでしょうか? なぜ、あの「不自然な秩序」が生まれたのか?

次のセクションで、その答えを見ていきましょう。

誕生の記憶:なぜ全惑星は(ほぼ)同じ向きに公転・自転するのか?

S3では、46億年前に宇宙のガス雲が「角運動量保存の法則」によって収縮し、中心に原始太陽、その周囲に「平たく、同じ向きに回転する円盤(原始惑星系円盤)」が誕生した瞬間を、アルマ望遠鏡の「証拠写真」と共に確認しました。

この「円盤」こそが、地球や火星、木星の「材料」が詰まった、巨大な「現場」です。

S1で私たちが抱いた「なぜ太陽系の惑星は、不自然なほど秩序立っているのか?」という最大の謎。

- なぜ(ほぼ)同じ平面上を回るのか?

- なぜ(ほぼ)同じ向きに公転(太陽の周りを回る)するのか?

- なぜ(ほぼ)同じ向きに自転(自分で回る)するのか?

その答えは、驚くほどシンプルです。

「惑星たちは、同じ材料(円盤)から、同じ『回転の勢い(角運動量)』を”遺産”として受け継いで、誕生したから」

これこそが、太陽系46億年の「誕生の記憶」です。 このセクションでは、この「遺産の相続」が具体的にどのように行われたのかを、二段階に分けて解説します。

1. なぜ「公転」の向きが揃うのか? 〜巨大な「流れ」の相続〜

まず、なぜ惑星たちは(ほぼ)同じ平面を、同じ向きに公転しているのでしょうか?

これは非常に直感的です。 S3で誕生した「原始惑星系円盤」を、巨大な「流れるプール」や「川」だと想像してください。

- 平たい(同じ平面): 「ピザ生地」の例え(S3)の通り、円盤自体が平たいので、その中で生まれる惑星の軌道も、当然「平たく」なります。(これが理由1)

- 同じ向きに流れている(同じ向きに公転): この「川」は、反時計回り(と仮定)に、猛烈な勢いで流れています。

この川の中で、ガスやチリが集まって「塊(惑星のタネ)」ができたとします。 その「塊」は、川の流れに逆らえるでしょうか? 逆らえません。

「塊」は、川の「流れ(=円盤の回転)」にそっくりそのまま乗って、同じ方向(反時計回り)に、太陽の周りを回り始めます。

これが「公転」の起源です。 惑星たちは、原始惑星系円盤という巨大な「流れ」を、そのまま「遺産」として受け継いだのです。(これが理由2)

【元JAXAエンジニアの視点】 46億年前の「遺産」を、今も利用する私たち

この「流れの相続」は、私たち現代の宇宙工学と無関係ではありません。

私がJAXAのエンジニアだった頃、「ロケットの打ち上げ」について当然のように知っていた事実があります。それは、「なぜロケットは(ほぼ)東向きに打ち上げるのか?」ということです。

日本の種子島宇宙センターから、H-IIAロケットは(ほとんどの場合)東の太平洋に向かって打ち上げられます。アメリカのケネディ宇宙センターからも、東の大西洋に向かって打ち上げられます。

なぜか? それは、私たちがS1で確認した「地球の自転(時速約1,670km)」を「タダで利用する」ためです。

地球は、西から東へ向かって自転しています。 この「東向きの流れ」に乗ってロケットを打ち上げれば、地球の自転速度がロケットの速度に「上乗せ」されるのです。

これを、宇宙工学用語で「デルタV($\Delta V$)を稼ぐ」と言います。 自転の勢い(角運動量)を「相続」することで、貴重な燃料を節約し、より重い人工衛星を宇宙へ運ぶことができるのです。

驚くべきことに、私たちが今やっているロケット工学は、46億年前に惑星たちが原始太陽系円盤から「公転」の勢いを受け継いだプロセスと、物理的にまったく同じことをしています。

なぜなら、46億年前の物理法則は、今も変わらずここにあるからです。どちらも、すでに存在している「回転の勢い(角運動量)」に”タダ乗り”させてもらう、という点で共通しているのです。惑星は円盤の勢いに、ロケットは地球の自転の勢いに。

2. なぜ「自転」の向きが揃うのか? 〜「流れのズレ」が生んだ回転〜

「公転」の謎は解けました。「川の流れに乗った」からですね。 では、より難しい謎、「自転(惑星自身がコマのように回る)」の向きは、なぜ揃うのでしょうか?

ここが、二番目の「つまずきポイント」です。 「川の流れに乗るだけなら、”公転”はするけど、”自転”はしないのでは?」 素晴らしい指摘です。もし「流れるプール」が、どこでも同じ速度(例えば時速5km)で流れていたら、その通りかもしれません。

しかし、原始惑星系円盤という「川」は、場所によって「流れる速度が違って」いました。

物理法則(ケプラーの法則)に従い、

- 太陽に近い「内側」ほど、流れは「速い」

- 太陽から遠い「外側」ほど、流れは「遅い」

のです。

さあ、この「速度差のある流れ」の中で、チリやガスが合体して、惑星のタネ(原始惑星)が生まれようとしている場面を想像してください。

原始惑星は、ある程度の「大きさ(直径)」を持っています。

- 原始惑星の「内側(太陽側)」は、「速い流れ」に触れています。

- 原始惑星の「外側(宇宙側)」は、「遅い流れ」に触れています。

結果、どうなるでしょうか?

原始惑星は、内側から「速く」押され、外側から「遅く」押される(=抵抗になる)ことになります。 まるで、2つの歯車(ギア)が噛み合うかのように、あるいは「内側の流れ」に引っぱられて「前転」するかのように、自然と「自転」が始まるのです。

そして、その「自転」の向きは、「川の流れ(公転)」と同じ向き(反時計回り)になります。

これが、惑星たちの「自転」の向きが(ほぼ)揃っている理由です。 「公転」は円盤の「流れ」そのものを相続し、「自転」は円盤の「流れの速度差」を相続したのです。

「秩序」は、46億年前の「記憶」だった

S1で見た、あの不自然なほど美しい「太陽系の秩序」。 それは、偶然でも魔法でもありませんでした。

それは、46億年前に、「原始太陽系星雲」というたった一つの「回転する円盤」から、私たち太陽系の家族全員が生まれたことの「動かぬ証拠」であり、「誕生の記憶」だったのです。

私たちは、46億年前の「角運動量」という名の「遺産」の「流れ」の上で、今もなお旅を続けています。

…と、ここまで読んで、あなたはこう思っているかもしれません。

「Rinさん、話がうますぎる。全部がそんなに”(ほぼ)”キレイに揃っているなら、なぜあなたは何度も”(ほぼ)”と括弧書きするんだ?」

「私は知っているぞ。金星は”逆向き”に自転しているし、天王星は”横倒し”で回っているじゃないか!」

その通りです。 あなたのその鋭いツッコミ、まさに宇宙論の「核心」です。

S1からS4まで、私たちは太陽系が「いかに秩序正しく生まれたか」という「平和な物語(物理法則)」を見てきました。

しかし、太陽系誕生の初期は、そんな「平和」な場所ではありませんでした。 それは、惑星のタネ同士が激しくぶつかり合い、破壊と再生を繰り返す、想像を絶する「混沌(カオス)」の時代だったのです。

なぜ、金星と天王星は、この美しい「秩序の輪」から外れてしまったのか? なぜ彼らは「異端児」となったのか?

次のセクションでは、物理法則という「秩序」が生んだ世界に、「巨大衝突(ジャイアント・インパクト)」という「混沌」が、どのような爪痕を残したのかを見ていきましょう。

太陽系の「異端児」たち:なぜ金星は逆向きに、天王星は横倒しに回るのか?

S4まで、私たちは「角運動量保存の法則」という物理法則(秩序)が、いかにして太陽系に「(ほぼ)同じ向きに回る」という美しい秩序をもたらしたかを見てきました。

しかし、S4の最後で、私たちは最大の「例外」に直面しました。 そう、太陽系の「異端児」—金星と天王星です。

S1からS4で見てきた「秩序」は、太陽系誕生の「平和な側面」でした。 しかし、太陽系誕生の初期(約40億年以上前)は、そんな平和な場所ではありません。

それは、まだ軌道が定まらない無数の「原始惑星」が、互いに激しくぶつかり合い、破壊と合体を繰り返す、想像を絶する「混沌(カオス)」の時代でした。

金星と天王星の「奇妙な姿」は、この「秩序」と「混沌」がぶつかり合った、壮絶な「傷跡」なのです。

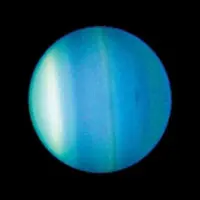

天王星:横倒しの巨大惑星

まず、太陽系で最も奇妙な姿を持つ天王星です。 S4で見たように、他の惑星がコマのように(ほぼ)真っ直ぐ立って自転しているのに対し、天王星の自転軸は98度も傾いています。

これは、公転する軌道面に対して、まるで「横倒し」になって転がっているような状態です。

なぜ、こんなことになったのか? その最も有力な説は、シンプルかつ暴力的です。

太陽系が形成されている最中、まだ若かった天王星に、地球質量の数倍にもなる「別の巨大な原始惑星」が、側面から激突したという説です。

S4で受け継いだ「秩序ある回転」も、この天文学的なスケールの大事故の前には無力です。 天王星は、この一撃によって文字通り「横転」させられ、その傾いた回転(角運動量)を、40億年以上経った今も「保存」し続けているのです。

金星:逆向きに回る灼熱の星

金星は、さらにミステリアスな「異端児」です。 金星は、自転軸が177度も傾いており、事実上「逆さま」の状態で、他の惑星とは「逆向き(逆行)」に、しかも-243日という恐ろしくゆっくりした速度で自転しています。

なぜ金星だけが逆向きなのか? これには、科学者たちの間でも議論が分かれる、2つの有力な仮説があります。

仮説1:やはり「巨大衝突」説

天王星と同じく、金星も形成初期に巨大な天体の衝突を経験した、という説です。 この衝突の角度や規模が絶妙(あるいは悲劇的)だったために、金星はひっくり返されたか、あるいは逆向きの回転を与えられた、というものです。

仮説2:分厚い大気が生んだ「熱潮汐」説

ここが、金星の面白いところです。 金星には、90気圧にも達する(地球の海の底並み)超高密度の「大気」があります。

太陽の熱がこの分厚い大気を温めると、「大気の満ち引き(熱潮汐)」が起こります。この「大気の動き」が、長い長い時間をかけて、惑星本体の自転との間に「摩擦」を生み出します。

この「大気のブレーキ」が、何十億年という時間をかけて、金星がS4で受け継いだはずの「順方向の自転」にブレーキをかけ続け、ついには自転を停止させ、逆向きに回し始めたのではないか、という説です。

【Rinの視点】「例外」こそが物理法則の「証人」だ

ここで、S2で学んだ「角運動量保存の法則」の、あの大前提を思い出してください。 それは「”邪魔”されない限り」でした。

S4で見た「秩序」は、巨大な「邪魔」が入らなかった場合の、美しい「法則の姿」です。 そしてS5で見た天王星と金星は、太陽系初期の「巨大衝突」や「大気の摩擦」という、強烈な「邪魔」が入った場合の、生々しい「結果」なのです。

重要なのは、彼らが「法則を破った」のではない、ということです。

これは、私たちがJAXAで人工衛星の姿勢(回転)を制御するのと、まったく同じ理屈です。 宇宙空間で「スピン安定衛星」は、何もしなければ(邪魔されなければ)永遠に同じ回転を保ち続けます(S2参照)。

では、もし私たちがその衛星の「向き」や「回転」を変えたい時、どうするか? 答えは、衛星に搭載した「スラスター(小型ロケット)」を噴射します。

この「噴射」こそが、意図的に「邪魔」を与える行為、つまり「外部から力(トルク)を加える」ことに他なりません。

天王星の運命を変えた「巨大衝突」とは、まさに惑星サイズの超巨大な「スラスター」が、外部から叩き込まれたようなものです。 金星の自転を止めて逆転させたかもしれない「大気の摩擦」とは、何十億年も止まらない、微弱な「スラスター」を噴射し続けたようなものです。

彼ら「異端児」は、物理法則の「例外」なのではありません。 彼らは、「混沌(カオス)とは、物理法則が”外部からの力”によって応用された現場である」ということをその身で証明し続ける、46億年の「証人」なのです。