記事の概要: 10月16日、宇宙をさまよう「はぐれブラックホール」が記録的な電波バーストを放つ姿が観測されました。なぜ銀河から弾き出され、何を食べて輝いたのか? 最新の発見が解き明かす、孤独な怪物の正体と宇宙の新たな一面に迫ります。

導入:あなたの「常識」が覆される日

あなたの知っているブラックホールの常識が、今日、覆されるかもしれません。

「ブラックホール」と聞くと、何を想像するでしょうか? 銀河の中心にどっしりと鎮座し、あらゆるものを吸い込む、動かざる「宇宙の主」──。

私自身、宇宙物理学を学んできた中で、特に銀河の中心にいるような超大質量ブラックホールは、その銀河の重力の「中心点」であり、「動かない」ものだと捉えていました。

しかし、2025年10月16日。 宇宙を「放浪」していたブラックホールが、星を飲み込む瞬間の「叫び声」を上げた──そんな衝撃的な発見が世界中を駆け巡りました。

この記事は、単なる最新ニュースの解説ではありません。 私たちが「空っぽ」だと思っていた宇宙空間に、実は無数の「はぐれ者」が潜んでいる可能性と、今回の発見がその「見えざる宇宙」の地図をどう塗り替えるのか。

「答えを教える専門家」としてではなく、「一緒に謎を探求する案内人」として、この孤独な怪物の正体に迫る旅にご案内します。

1. 速報(10/16):宇宙の放浪者、「はぐれブラックホール」が放った謎の電波

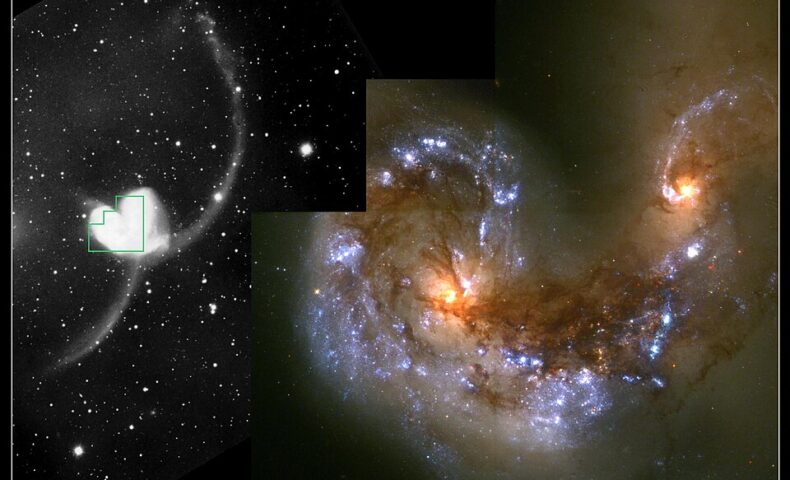

2025年10月16日、天文学者チームは、約6億5000万光年離れたある銀河で、驚くべき現象を捉えたと発表しました。

その名は「AT 2024tvd」。

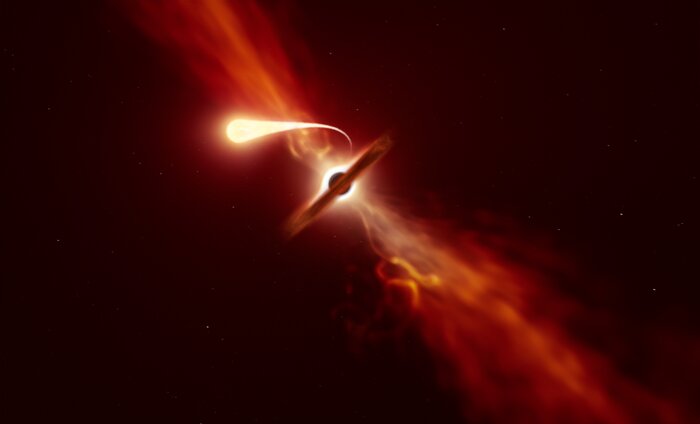

これは、ブラックホールがその強大な重力で、そばを通りかかった星を引き裂いてしまう「潮汐破壊現象(Tidal Disruption Event, TDE)」と呼ばれるものです。

しかし、このAT 2024tvdは、あらゆる点で「異常」でした。

最大の問題は、その「発生場所」です。 通常、星を飲み込むほどの大質量ブラックホールは、銀河の中心部に密集しています。しかし、この現象は銀河の中心から遠く離れた、何もないはずの宇宙空間(Off-Nuclear)で発生したのです。

そして第二の異常は、その「輝き方」。 この現象は、星が破壊された数ヶ月後、突如として強力な電波を放射し始めました。その明るさと変化の速さは、TDEとして観測史上最速であり、記録的なものでした。

研究の筆頭著者であるイタイ・スファラディ氏(カリフォルニア大学バークレー校)は、この発見を「本当に並外れたこと(truly extraordinary)」と表現し、「これはブラックホールとその振る舞いについての我々の考え方を変えるものです」と述べています。

銀河の中心から遠く離れた場所で、星を捕食するほどの強力なブラックホール。 それこそが、本記事の主役である「はぐれブラックホール(Rogue Black Hole)」が、その存在を我々に突きつけた瞬間でした。

では、最大の謎です。 なぜ、ブラックホールは故郷である銀河の中心を離れ、「はぐれ者」になったのでしょうか?

2. なぜ銀河を飛び出した?「はぐれブラックホール」の誕生秘話

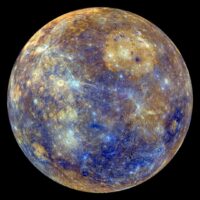

「ブラックホール」と聞くと、多くの読者のみなさんは、天の川銀河の中心に鎮座する「いて座A*(エースター)」のような、超巨大な”主(あるじ)”を想像するのではないでしょうか。銀河の重力の中心として、どっしりと構えているイメージです。

私自身、宇宙物理学を学び始めた頃は、ブラックホールとは銀河という「家」に縛られた、動かない存在だと無邪気に信じていました。

しかし、前章で紹介したAT 2024tvdの衝撃的な発見は、その常識を根底から覆します。

あのブラックホールは、銀河の中心、つまり「核(Nuclear)」から遠く離れた場所(Off-Nuclear)で見つかったのです。

これこそが、本記事の主役である「はぐれブラックホール(Rogue Black Hole)」、または「放浪ブラックホール(Wandering Black Hole)」と呼ばれる天体です。

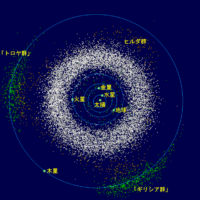

この「はぐれ者」には、太陽の数十倍程度の恒星質量ブラックホール(大質量星の残骸)から、今回の発見が示唆するような中間質量ブラックホール、あるいは(稀ですが)「いて座A*」クラスの超大質量ブラックホールまで、様々な規模のものが存在すると考えられています。

読者のみなさんが抱く最大の疑問は「なぜ?」でしょう。

あんなに重い天体が、どうやったら動かせるのか。太陽の数百万倍、数億倍もの質量を持つ天体(あるいは恒星質量であっても太陽の数十倍)を「弾き出す」には、それこそ宇宙規模の途方もないエネルギーが必要です。

現在、この「はぐれ者」たちが生まれる主なシナリオは、大きく分けて2つ考えられています。

シナリオ1:壮絶な「重力キック」による追放劇

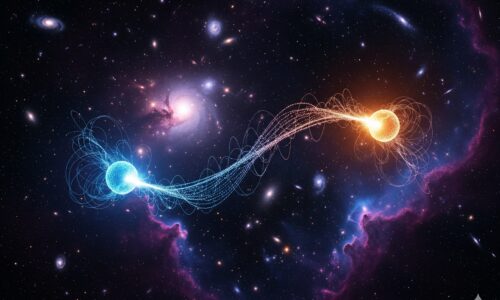

一つ目は、ブラックホール同士の激しい相互作用による「追放」です。

銀河の中心部は、しばしば複数のブラックホールが集まる「激戦区」です。特に、後述する銀河同士の合体が起こると、中心部は大質量ブラックホールで混み合います。

もし、ここに3つの大質量ブラックホールが集まると、状況は一変します。

これは「3体問題」と呼ばれる、物理学的に非常に不安定な状態です。お互いの強大な重力が複雑に絡み合い、その軌道は予測不可能になります。

この不安定な状態が解消されるとき、しばしば劇的な結末を迎えます。

ビリヤードの玉突き事故を想像してみてください。2つの玉(ブラックホール)が安定したペア(連星)になろうとするとき、その過程で残りの1つの玉(ブラックホール)が、とてつもない勢いで弾き飛ばされることがあるのです。

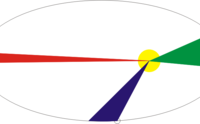

この時に弾き出されるブラックホールが受ける反動を、天文学では「重力キック(Gravitational Recoil / Kick)」と呼びます。

このキックの速度は、時速数百万キロメートル(秒速数千キロメートル)にも達することがシミュレーションで示されています。これは、銀河本体の重力(脱出速度)を振り切って、銀河の外へ完全に飛び出してしまうのに十分すぎるほどのエネルギーです。

まさに、銀河の中心核から「追放」された姿と言えるでしょう。

シナリオ2:銀河の「共食い」が生んだ、孤独な放浪者

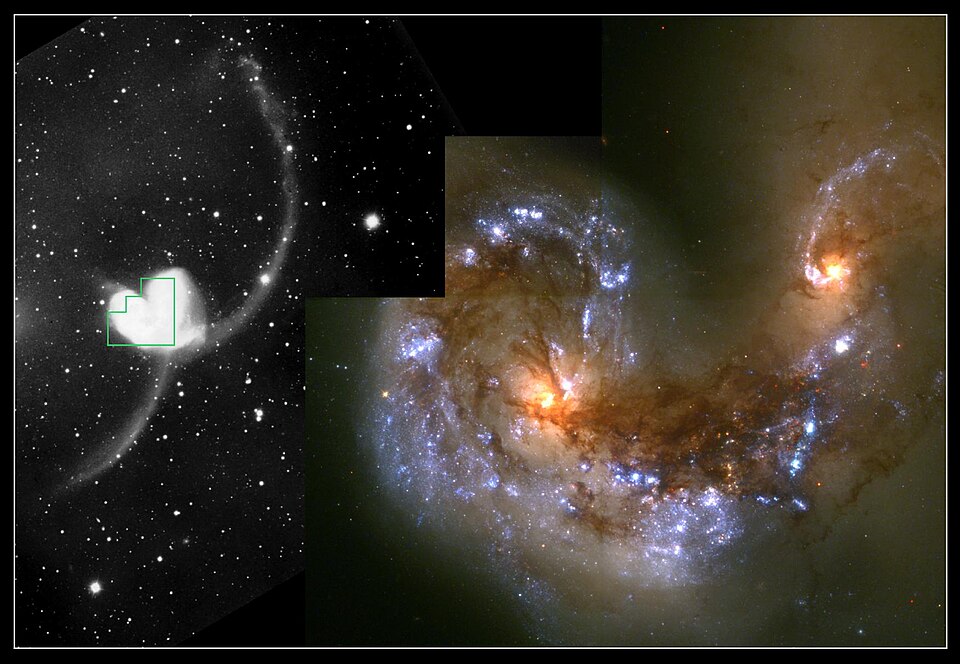

もう一つの有力なシナリオは、「銀河の合体」そのものによって生み出されるケースです。

私が個人的に、より宇宙のダイナミズムを感じるのがこちらのシナリオです。

私たちの天の川銀河も、かつて多くの小さな銀河を飲み込み、今もなお「いて座矮小銀河」を飲み込み続けているように、宇宙では大きな銀河が小さな銀河(矮小銀河)を飲み込む「銀河の共食い」が日常的に起きています。

ここで、少し想像力を働かせてみましょう。

大きな銀河(例:天の川銀河)が、小さな矮小銀河を飲み込んだとします。当然、飲み込まれた矮小銀河の中心にも、それなりの大きさのブラックホールが存在していました。

合体の過程で、矮小銀河を構成していた星々やガスは、大きな銀河の重力によって引きちぎられ、やがては大きな銀河の一部として溶け込んでいきます。

しかし、その中心にあったブラックホールはどうなるでしょうか?

星々とは比べ物にならないほど質量が集中しているため、ブラックホール本体は簡単には破壊されません。

結果として、このブラックホールは「故郷の銀河(矮小銀河)を失い、新しい巨大な銀河の中をさまよう、元・中心核」となるのです。

これは「キック」による追放とは異なり、いわば「故郷が消滅したことによる、はぐれ者」です。彼らは、かつて自分が王として君臨していた銀河の残骸を引き連れて、新しい銀河の中を孤独に周回し続けます。

2025年9月に報告された「MaNGA 12772-12704」という矮小銀河で見つかった、中心からずれた場所で活動する中間質量ブラックホールも、こうした銀河合体の生々しい名残ではないかと見られています。

はぐれブラックホールの2大誕生シナリオ

- シナリオ1:重力キック

- 銀河中心に3つのブラックホールが密集。

- 複雑な重力相互作用(3体問題)。

- 1つが猛烈な速度で銀河の外へ弾き出される(キック)。

- シナリオ2:銀河合体

- 巨大銀河と矮小銀河(中心にBHあり)が接近。

- 矮小銀河が吸収・解体される。

- 元・矮小銀河のBHが、巨大銀河内を放浪する。

私がこの「はぐれブラックホール」のシナリオに強く惹かれるのは、これが宇宙の「静的なイメージ」を破壊し、「動的な歴史」を生々しく物語ってくれるからです。

銀河の中心から弾き出されるほどの壮絶な過去(3体相互作用)か、あるいは故郷の銀河が飲み込まれたという悲劇的な歴史(銀河合体)か。

いずれにせよ、彼らは「宇宙の荒々しい進化の生き証人」なのです。

そして何より重要なのは、彼らは「活動を終えた」わけではない、ということです。

放浪の旅の途中で、運悪く星やガス雲に遭遇すれば、今回のAT 2024tvdのように、宇宙全体にその存在を知らせるほどの強烈な「断末魔の叫び」(=電波バースト)を上げるのです。

では、その「叫び」である記録的な電波バーストは、一体どのようなメカニズムで発生したのでしょうか? 次のセクションで詳しく見ていきましょう。

3. 観測史上最大級!「記録的な電波バースト」の正体に迫る

「はぐれブラックホール」がなぜ生まれたのか、その壮絶なドラマが見えてきました。 しかし、今回の発見(AT 2024tvd)には、もう一つの大きな謎があります。

それは、「なぜ、あれほど明るく、速い電波バーストが、数ヶ月も遅れて発生したのか?」という点です。

この謎を解く鍵は、ブラックホール特有の「食事風景」にあります。

TDE:ブラックホールの「スパゲッティ化」ディナー

前述したTDE(潮汐破壊現象)とは、一言で言えば「ブラックホールが星を『スパゲッティ』のように引きちぎって食べる現象」です。

星がブラックホールに近づきすぎると、ブラックホールに近い側と遠い側に働く重力差(潮汐力)が、星自体の重力を上回ります。その結果、星は細長く引き伸ばされ、まさにスパゲッティのようになってバラバラに分解されてしまうのです。

(※ご興味のある方は、当ブログの「【最新科学】ブラックホール入門」の記事もぜひご覧ください。)

バラバラになった星の残骸の一部は宇宙空間へ放り出され、残りはブラックホールの強大な重力に捕らわれ、その周囲を高速で回転する円盤「降着円盤(Accretion Disk)」を形成します。

ここまでは、通常のTDEの教科書的な説明です。 しかし、AT 2024tvdはここからが異常でした。

「食べ残し」が放った、二度の電波

AT 2024tvdの電波は、星が引き裂かれた瞬間(光学的なピーク)ではなく、数ヶ月も経ってから観測されました。

これは、私たちが「爆発」と聞いてイメージする「ドン!」という一度きりの現象とは全く異なります。

研究チームが突き止めたのは、以下のようなメカニズムです。

- 食事と噴出(アウトフロー): ブラックホールが降着円盤から星の残骸(スパゲッティ)を勢いよく吸い込む際、その一部を「食べ残し」のように、円盤の上下方向へ猛烈な勢いで噴出(アウトフロー)しました。

- 衝突と閃光(電波バースト): このアウトフローは、いわば「ブラックホールのゲップ」のようなものです。この物質の嵐が、もともとブラックホールの周囲に漂っていた希薄なガスに激突しました。

- 衝撃波の発生: この激突によって、宇宙規模の巨大な衝撃波が発生します。この衝撃波が電子を光速近くまで加速させ、強力な電波(シンクロトロン放射)を放ったのです。

私にとって最も興味深いのは、この電波バーストが「2回の明確なピーク(フレア)」を持っていたことです。

これは、アウトフローが「2回」に分けて噴出したか、あるいは周囲のガスが「2層構造」になっていて、アウトフローが2つの壁に連続してぶつかったか…いずれにせよ、ブラックホールの「食事」が非常に複雑で、時間差のあるプロセスであることを示しています。

AT 2024tvdは、「食事の瞬間」そのものではなく、「食後に噴出した食べ残しが、周囲のガスにぶつかった音(電波)」を、我々が数ヶ月遅れで聴いた、という現象なのです。

しかし、これほどまでに急速で、銀河の中心でもない場所から放たれた「一瞬の輝き」を、天文学者たちはどうやって見逃さずに捉えることができたのでしょうか?

そこには、宇宙を見つめる「眼」の驚くべき進化がありました。

4. 闇に隠れた放浪者をどう見つけた? 最新観測技術の舞台裏

今回の発見は、天文学者たちの執念の賜物ですが、同時に「道具」の勝利でもあります。

特に、この記録的な電波バーストの「異常な速さ」を捉える上で決定的な役割を果たしたのが、「AMI-LA望遠鏡(Arcminute Microkelvin Imager Large Array)」です。

この望遠鏡がAT 2024tvdの電波放射を監視し、過去のどのTDEよりも速く明るさが変化していることを突き止めました。光学望遠鏡が「事件発生(TDE)」を発見し、電波望遠鏡が「遅れてきた叫び(電波バースト)」を捉えた、見事な連携プレーです。

しかし、今回の発見は一つの疑問を私たちに投げかけます。 「はぐれブラックホール」は、星を食べてくれない限り、見つけられないのでしょうか?

「見えない針」を干し草の中から見つける方法

「はぐれブラックホール」は、何も食べていない時は光も電波も出さない、まさに「暗黒天体」です。 (※これは「ダークマター」とは異なります。ダークマターは未知の粒子ですが、はぐれブラックホールは私達と同じ「物質(バリオン)」でできています。詳しくは「宇宙の95%を占める謎、ダークマターの正体とは?」の記事もどうぞ。)

広大な宇宙という「干し草の山」から、光らない「針」を探す。 この難題に対し、天文学者たちは主に3つのアプローチで挑んでいます。

- TDE(潮汐破壊現象)で探す(今回の方法) 「針」が動くのを待つのではなく、「針」がたまたま何か(星)を食べて「叫び声(TDE)」を上げるのを待つ方法です。AT 2024tvdはこの方法で発見されました。

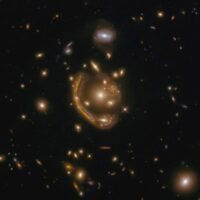

- 重力レンズ効果で探す 私が最もエレガントだと感じる方法です。「針」そのものを見るのではなく、「針」が背景の光を曲げる「影」を見ます。 ブラックホールが恒星の前を横切ると、その重力によって背景の恒星の光が曲げられ、一時的に明るく見える「重力マイクロレンズ」という現象が起きます。 2022年、ハッブル宇宙望遠鏡はこの方法を用いて、天の川銀河内で「はぐれ者」の候補(OGLE-2011-BLG-0462)を初めて特定することに成功しました。

- 降着X線で探す 「はぐれ者」が星を丸ごと食べる(TDE)ほどではなくても、宇宙空間に漂うガスをジワジワと吸い込むことがあります。その際、ガスは高温になりX線を放ちます。この微弱なX線を捉える方法です。

最新技術によって「はぐれ者」の存在が次々と明らかになる今、私たちは最も身近な疑問に直面します。

私たちの天の川銀河、それも太陽系のすぐ近くに、この「見えない放浪者」が潜んでいる可能性は無いのでしょうか?

5. 私たちの銀河にも潜む?「はぐれブラックホール」が変える宇宙観

ここまでの話は、6億5000万光年彼方の「遠い宇宙」の出来事でした。 しかし、この発見が本当に突きつけているのは、私たちの足元、「天の川銀河(Milky Way Galaxy)」の姿です。

2022年の重力マイクロレンズによる観測成果などに基づき、天文学者たちが導き出した推定値は、まさに衝撃的なものでした。

この天の川銀河(※記事「天の川銀河のすべて」も参照)には、恒星の崩壊によって生まれた「はぐれブラックホール」が、実に推定1億個も存在しているというのです。

1億個です。

これは、銀河の中心で静かにしている「いて座A*」のような特別な存在ではなく、「はぐれブラックホール」がごくありふれた「普通の天体」であることを意味します。

そして、この推定に基づくと、私たち太陽系に最も近い「はぐれブラックホール」は、わずか80光年の距離にあるかもしれない、とされています。

天文学的に言えば「目と鼻の先」です。 もちろん、80光年先にあるブラックホールが明日、太陽系に衝突するような心配は無用です。宇宙空間はあまりにも広大であり、80光年という距離は、光の速さで80年かかる途方もない「空間」によって守られています。

私にとって、この「1億個」と「80光年」という数字が意味する最も重要なことは、「私たちが夜空を見上げる時の『前提』が変わる」ということです。

夜空の星と星の間にある「暗黒」。 あの空間は、本当に「空っぽ」なのでしょうか?

いいえ、あそこには1億個もの「見えない放浪者」が、かつての壮絶な過去(重力キックや銀河合体)を秘めて、静かに漂っているのです。

今回のAT 2024tvdという「はぐれ者の叫び」は、その1億個の仲間たちが、確かにそこに存在していることを裏付ける、力強い証拠となったのです。

1億個もの「はぐれ者」がすぐそばにいるかもしれない。この衝撃的な事実を踏まえ、今回の発見が私たちの宇宙観をどう変え、どこへ導こうとしているのか、最後にもう一度考えてみましょう。

6. まとめ:観測が拓く「見えざる宇宙」の新たな地平

今回は、2025年10月16日に発表された「はぐれブラックホールによる記録的な電波バースト(AT 2024tvd)」について、その正体と背景を深掘りしてきました。

この記事の旅を振り返ってみましょう。

- 衝撃の発見: 銀河の中心から遠く離れた場所で、ブラックホールが星を食べる(TDE)瞬間が捉えられました。

- はぐれ者の誕生: その正体は、銀河中心での「ビリヤード事故(重力キック)」や、「故郷の消滅(銀河合体)」によって弾き出された「はぐれブラックホール」でした。

- 遅れた叫び: 電波バーストは、「食事の食べ残し(アウトフロー)」が周囲のガスに衝突した「衝撃波」であり、星の破壊から数ヶ月遅れて観測されました。

- 見えざる隣人: こうした「はぐれ者」は決して珍しくなく、私たちの天の川銀河に1億個、最短80光年の距離にまで迫っている可能性が示されました。

私たちが今回の発見から受け取るべき最も重要なメッセージは、「宇宙は、私たちが思っているよりも遥かに『動的』で、荒々しく、そして『見えないもの』で満ち満ちている」という事実です。

AT 2024tvdの発見は、単に「珍しい天体が見つかった」という話に留まりません。 それは、天の川銀河に潜む1億個の仲間たちを見つけ出すための、「TDE(潮汐破壊現象)という新しい探索ツール」が、銀河の中心以外でも有効であることを証明した、「ロゼッタ・ストーン」となる発見なのです。

次にあなたが夜空を見上げる時、星と星の間の暗闇に、ぜひ思いを馳せてみてください。 そこには、故郷を追われた1億の放浪者たちが、次の「食事」の瞬間を待ちながら、静かに漂っているのかもしれません。

【読者のみなさんへ】

あなたは、「はぐれブラックホール」が生まれた2つのシナリオ、「重力キック」と「銀河合体」、どちらにより宇宙のロマンを感じますか?

また、「1億個の見えない隣人」という事実に、何を感じたでしょうか。 ぜひ、あなたの考えをコメントで教えてください。

おすすめの記事

- 【最新科学】ブラックホール入門: 吸い込むだけじゃない「創造主」の素顔

今回の主役「ブラックホール」の基本を徹底解説。その驚くべき性質に迫ります。

- 宇宙最大の爆発「ガンマ線バースト」とは? 金の起源と重力波が解き明かした謎

今回の「電波バースト」と同じく、宇宙の劇的な現象である「ガンマ線バースト」の謎に迫ります。

- 天の川銀河のすべて。基本から観測、未来まで完全解説

1億個のはぐれ者が潜む、私たちの故郷「天の川銀河」の全体像を学びましょう。

参考文献・引用情報

- [1.1] Space.com: “Rule-breaking black hole destroys star in puzzling way: ‘This is truly extraordinary'” (Oct 16, 2025)

- [1.4] ScienceDaily: “Black Holes News” (Rogue Black Hole Shocks Astronomers With Record Radio Blast. Oct 16, 2025)

- [2.1] Space.com: “Astronomers discover rogue black hole speeding through distant dwarf galaxy” (Sep 12, 2025)

- [2.2] ScienceDaily: “Rogue black hole shocks astronomers with record radio blast” (Oct 16, 2025)

- [3.1] AAS Nova: “Investigation of the First Radio-Bright Off-Nuclear Tidal Disruption Event” (Oct 15, 2025)

- [3.2] EurekAlert!: “Astronomers detect radio signals from a black hole tearing apart a star – outside a galactic center” (Oct 15, 2025)

- [3.3] Wikipedia: “Tidal disruption event”

- [6.1] NASA Science: “Black Hole Basics”

- [6.2] The Physics of the Universe: “How do scientists detect Black Holes?”

- [6.3] Consensus Academic Search Engine: “How Can You Detect A Black Hole”

- [7.1] Wikipedia: “Rogue black hole”

- [7.2] ESA/Hubble: “Hubble Determines Mass of Isolated Black Hole Roaming Our Milky Way”

- [7.3] Astronomy.com: “Hunting rogue black holes in the Milky Way”