緑の訪問者「レモン彗星(C/2012 F6)」とは何か?

2013年の春先、天文ファンの間で一つの彗星が大きな話題となりました。その名はレモン彗星(C/2012 F6)。

「彗星」と聞くと、あなたはハレー彗星のような有名なものを思い浮かべるかもしれません。しかし、彗星の多くは、ある日突然発見され、数ヶ月にわたって私たちを楽しませた後、再び暗い宇宙の彼方へと去っていく「一度きりの訪問者」です。

このレモン彗星も、まさにそんな彗星でした。しかし、他の多くの彗星と一線を画していたのは、その鮮やかな「緑色」の輝きです。

私自身、当時まだ寒さの残る明け方の空に双眼鏡を向け、ぼんやりと緑色に光るその姿を見つけた時の感動は今でも忘れられません。それはまるで、宇宙に浮かぶ幽玄なエメラルドのようでした。

この記事の最初のセクションでは、多くの人々を魅了したレモン彗星が一体何者で、どこからやってきて、どのように私たちを楽しませてくれたのか、その「履歴書」を詳しく紐解いていきます。

発見:果物の名前?いいえ、「山」の名前です

レモン彗星が歴史の表舞台に登場したのは、2012年3月23日。

この彗星を発見したのは、特定の天文学者「レモンさん」…ではありません。発見したのは、アメリカ・アリゾナ大学が運用するレモン山サーベイ(Mount Lemmon Survey, MLS)という自動観測プロジェクトです。

これは、宇宙論ブログを運営する上で非常に重要なポイントなので覚えておいてください。

現代の天文学では、かつてのように一人の天文学者が夜な夜な望遠鏡を覗いて新天体を探す…というスタイルは主流ではなくなりつつあります。代わりに、高性能な望遠鏡とカメラが自動で夜空をスキャンし、その膨大なデータから新天体(特に地球に衝突する可能性のある小惑星など)を「発掘」するサーベイ(探査)が主流です。

レモン彗星は、その名の通り、アリゾナ州のレモン山に設置された望遠鏡によって発見されました。

発見された当初の明るさは約20等級。これは天文学ファン以外には全くピンとこない数字でしょう。天体の明るさを表す「等級」は、数字が大きいほど暗く、小さいほど明るいという、初心者が最初につまずきやすいルールがあります。

6等級が肉眼で見えるギリギリのラインですから、20等級というのは、アマチュアが持つような巨大な望遠鏡でもまず見えない、まさに「プロの観測機器」でしか捉えられない暗さだったのです。

2013年のハイライト:肉眼でも見えた「緑のシミ」

そんな暗い天体が、なぜあれほど話題になったのでしょうか?それは、この彗星が太陽に近づくにつれて、劇的に明るさを増していったからです。

彗星の正体は、大雑把に言えば汚れた雪玉です。氷やチリ、岩石、そして有機物などが集まってできています。普段は太陽から遠く離れた暗い宇宙空間にいるため、ただの暗い塊にすぎません。

しかし、太陽に近づくと、その熱で表面の氷が昇華(固体から一気に気体になること)を始めます。このガスやチリが太陽風や太陽光に煽られて、彗星の「コマ」と呼ばれる頭部の輝きや、長くたなびく「尾」を作り出すのです。

レモン彗星は、2013年3月24日頃に太陽に最も近づきました(これを近日点通過と呼びます)。この時、地球と太陽の距離(約1億5000万km)よりも内側、金星軌道に近い約1億1000万km(0.74 AU)まで接近しました。

太陽の熱を一身に浴びたレモン彗星は活発にガスを噴出し、その明るさはピーク時で約4~5等級に達したと報告されています。これは、私たちが肉眼で見える限界の6等級の星と比べて、さらに1.5倍から2.5倍も明るいことを意味します。そのため、空気が澄んだ暗い場所であれば、肉眼でも「あれ?あそこにぼんやりとしたシミのようなものがあるぞ…?」と認識できたのです。

そして、双眼鏡を使えば、その緑がかった淡い光と、かすかに伸びる尾の姿をはっきりと捉えることができました。

どこから来たのか?太陽系の最果て「オールトの雲」

レモン彗星の魅力は、その明るさや色だけではありません。その「生まれ故郷」にこそ、壮大なロマンが隠されています。

この彗星の軌道を計算した結果、その軌道は長周期彗星に分類されることがわかりました。その軌跡は、この彗星が何万年という途方もない時間をかけて、太陽系の遥か彼方から飛来したことを示していました。

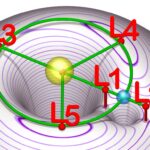

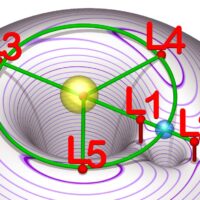

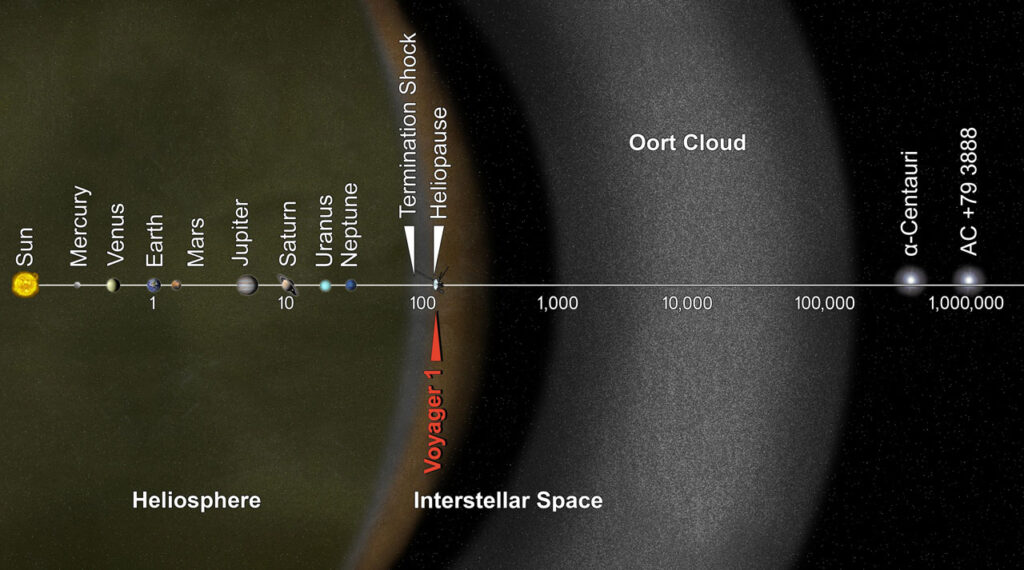

このことから、レモン彗星の故郷は、太陽系全体を球殻状に取り巻いているとされる仮想的な天体群オールトの雲だと考えられています。

オールトの雲は、太陽からの距離が1万~10万AU(AUは地球と太陽の距離)というとんでもない遠方に広がっているとされる「彗星の巣」です。詳細については、当ブログの「太陽系の最果て「オールトの雲」とは?」でも詳しく解説しています。

そこで何十億年も静かに漂っていたのが、何らかのきっかけ(例えば、近くを別の恒星が通過した重力の影響など)で軌道を乱され、気の遠くなるような時間をかけて太陽系中心部へと落下してきた「訪問者」、それがレモン彗星だったのです。

名前の暗号「C/2012 F6」を解読する

最後に、レモン彗星の正式名称である「C/2012 F6」という、まるで暗号のような名前の読み解き方をご紹介しましょう。これは天文学のルールを知る上でとても役立ちます。

【彗星の名前の読み方:C/2012 F6】

- C/:長周期彗星(周期200年以上)、または二度と戻ってこない非周期彗星であることを示す記号。

- 2012:発見された年(西暦)。

- F:発見された時期。1月前半をA、後半をB…と数え、Fは3月後半を意味する。

- 6:その期間(3月後半)に発見された6番目の彗星であることを示す番号。

このようにルールを知ると、無機質な記号から「2012年の3月後半に発見された6番目の長周期彗星」という物語が浮かび上がってきます。「レモン山サーベイ」が発見したため、通称として「レモン彗星」と呼ばれているわけです。

皆さんは、これまでに彗星を観測した感動的な体験はありますか?もしあれば、ぜひコメントで教えてください。

【天体物理学】レモン彗星が「緑色」に輝く本当の理由

レモン彗星の最大の謎であり、最大の魅力でもある「緑色の輝き」。しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。写真を見ると、彗星の頭(コマ)は鮮やかな緑色なのに、なぜそこから伸びる尾(テイル)は緑色ではないのでしょうか?

この「頭は緑、尾は緑じゃない」という現象は、実は天文学者たちにとって長年の謎でした。私自身、この不思議な色の分離に、天体物理学の奥深さを感じずにはいられません。

この謎を解く鍵は、たった一つの分子にありました。

緑色の正体:二原子炭素(C₂)の「蛍光」

彗星の核が太陽に近づくと、氷と共に凍っていた様々な物質がガスとなって放出されます。レモン彗星が緑色に輝く直接の原因は、そのガスに含まれる二原子炭素(Diatomic Carbon, C₂)という分子です。

これは、炭素原子が2つだけ結びついた、非常に単純ですが不安定な分子です。

緑色に光るメカニズムは蛍光と呼ばれます。

- 彗星の核から放出された親分子(メタンやアセチレンなど)が、太陽からの強力な紫外線によって分解されます。

- その過程で「C₂ 分子」が生成されます。

- 生成された C₂ 分子が、さらに太陽光(主に紫外線)を吸収し、エネルギーの高い状態になります。

- その状態から元の安定した状態に戻る際、吸収したエネルギーを特定の波長の光として放出します。その光が、私たちの目には「緑色」として見えるのです。

なぜ尾は緑色ではないのか? 犯人は「太陽光」

では、なぜ尾は緑色ではないのでしょう? C₂ 分子がそのまま尾まで流れていけば、尾も緑色に光るはずです。

この謎は、2021年の研究(*出典参照*)によってついに解き明かされました。答えは皮肉なことに、「C₂ 分子を輝かせる太陽光こそが、C₂ 分子を破壊していた」からでした。

C₂ 分子は非常に不安定で、太陽光(紫外線)にさらされ続けると、わずか約2日程度でさらに分解(光解離)され、別々の炭素原子に戻ってしまいます。

- 彗星の頭(コマ):核から常に新しい C₂ が供給されるため、分解されるそばから補充され、濃い緑色を保ちます。

- 彗星の尾(テイル):コマから流れ出した C₂ は、尾を形成するほどの距離(数万km以上)を移動する間に、太陽光によってすべて破壊されてしまいます。

つまり、彗星の緑色の輝きは、ガスの流れが「見える化」された、非常に儚い「つかの間の光」だったのです。

この美しい緑色の輝きを捉えたのは、人間の目だけではありません。それは、自動で夜空を監視するロボット望遠鏡でした。では、一体誰が、何のために、このような現代の「彗星ハンター」を運用しているのでしょうか?

その答えは、驚くことに地球という惑星を守る壮大なミッションに繋がっていきます。次のセクションでは、彗星の名前の由来となった「レモン山サーベイ」の正体に迫ります。

名前の由来!現代の彗星ハンター「レモン山サーベイ」の正体

レモン彗星の発見者である「レモン山サーベイ(MLS)」。この組織の「サーベイ(Survey)」とは、広範囲をくまなく調査するという意味です。彼らは、美しい彗星や宇宙のロマンだけを追い求めているわけではありません。

彼らの真の任務は、もっと切実なものです。それは地球防衛(Planetary Defense)です。

地球を守る「空の目」

レモン山サーベイは、アリゾナ大学が運営する「カタリナ・スカイサーベイ(CSS)」という、世界で最も活発な観測プロジェクトの一つです。彼らの主な任務は、NASAの「地球近傍天体観測プログラム(NEOO Program)」の支援を受け、地球に接近する可能性のある「地球近傍天体(NEO: Near-Earth Objects)」、特に危険な小惑星を発見し、追跡することです。

彼らは、レモン彗星のような長周期彗星を探すことよりも、小惑星帯(アステロイド・ベルト)などから軌道を外れ、地球の近くをうろつく「潜在的に危険な小惑星(PHA)」を見つけ出すことに全力を注いでいます。

DART計画の「目」となったサーベイ

この「地球防衛」という任務の重要性を、私たちに強く印象付けた出来事があります。NASAのDART(二重小惑星進路変更実験)計画です。

DARTは、小惑星に探査機を意図的に衝突させ、その軌道をわずかに変えるという、まるでSFのようなミッションでした。この実験の成功は、人類が初めて「天体の軌道を変える」技術を手にした歴史的瞬間でした。

当ブログの「NASA「DART」計画完全ガイド」でも詳述していますが、ここで重要なのは、DARTのような「迎撃ミッション」が成功するための大前提です。

それは、「危険な天体を、衝突のずっと前に『発見』すること」です。

DARTが「槍」だとすれば、レモン山サーベイのような観測プロジェクトは、暗闇の中で敵の位置を特定する「目」です。目が見つけなければ、槍はどこにも投げられません。

レモン彗星という美しい訪問者の発見は、実は、私たちを危険から守るために夜空を監視し続ける「見えざる守護者」の活動の副産物だったのです。

このような地球防衛の取り組みについて、皆さんはどう思いますか?

もう一度会える?彗星観測ガイドと未来の訪問者たち

レモン山サーベイのようなプロの活躍を知ると、今度は「自分でも彗星を見てみたい」という気持ちが湧いてきますよね。このセクションでは、彗星観測の魅力と実践的な方法をご紹介します。

レモン彗星に、もう一度会える?

まず、多くの人が抱く疑問にお答えしましょう。「レモン彗星(C/2012 F6)は、また見られますか?」

答えは、残念ながらいいえです。セクション1でお話しした通り、レモン彗星はオールトの雲から来たとされる長周期彗星です。その軌道周期は数万年単位、あるいは二度と太陽系には戻ってこない「非周期彗星」である可能性すらあります。

私たちの一生のうちに、レモン彗星と再会することはできません。

しかし、それこそが彗星観測の醍醐味です。「一期一会」の天体ショーなのです。

2024年の興奮と、次なる彗星

この「一期一会」の興奮を、最近体験した方も多いかもしれません。2024年の秋、大きな話題となったC/2023 A3(ツィンシャン-アトラス彗星)です。

この彗星は、予測通りに明るくなり、肉眼でも見える「大彗星」の候補として世界中を熱狂させました。レモン彗星が「双眼鏡で楽しむ通好みの彗星」だったとすれば、ツィンシャン-アトラス彗星は「誰もが空を見上げたお祭りのような彗星」でした。

この彗星を見逃してしまった方も、落ち込む必要はありません。彗星は、レモン彗星のように、毎年必ず新しいものが発見されています。 次の大彗星は、明日発見されるかもしれないのです。

初心者のための彗星観測ガイド

では、次のチャンスを逃さないために、どうすれば良いのでしょうか?私が実践している、初心者向けの観測ガイドをご紹介します。

- 情報を制する

まずは、いつ、どの方角に見えるかを知ることです。

- 信頼できる情報源:国立天文台(NAOJ)の公式発表、天文ニュースサイト(AstroArtsなど)、月刊天文雑誌(『星ナビ』『天文ガイド』)のウェブサイトを定期的にチェックしましょう。

- 天体アプリ:『Stellarium』や『SkySafari』などのアプリは必須です。自分の今いる場所から、彗星がどう見えるかを正確にシミュレーションしてくれます。

- 機材を揃える(高価な望遠鏡は不要!)

彗星は、星のように「点」ではなく、ぼんやりと広がって見えます。

- 主役は「双眼鏡」:まず必要なのは、高価な望遠鏡ではなく、双眼鏡です。「7×50(倍率7倍、口径50mm)」や「10×50」といったスペックのものが、手ブレしにくく、十分な光を集められるため最適です。

- 三脚:双眼鏡を手で持つと必ずブレます。カメラ用の三脚に双眼鏡を固定するアダプター(ビノホルダー)を使うだけで、見える世界が劇的に変わります。

- 場所とタイミングを選ぶ

- 最大の敵は「月」と「街明かり」です。

- タイミング:月明かりのない「新月」の前後数日間がベストです。

- 場所:街灯や家の明かりが視界に入らない、空が開けた暗い場所(郊外、キャンプ場、山の上など)を選びましょう。

彗星の見つけ方については、「彗星と流星群の教科書」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

皆さんが次に見てみたい天体は何ですか? もしリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。

おすすめ記事

まとめ:レモン彗星が教えてくれた宇宙の壮大さ

この記事では、一つの彗星「レモン彗星」を切り口に、宇宙の広大な物語を巡ってきました。

- 訪問者の「履歴書」:レモン彗星は、太陽系の最果て「オールトの雲」から数万年の旅を経て飛来した、緑色の訪問者でした。

- 色の「物理学」:その美しい緑色は、C₂ 分子がつかの間だけ放つ「蛍光」であり、太陽光によって輝き、そして破壊される儚い現象でした。

- 発見の「裏側」:その発見は、地球を小惑星の脅威から守る「レモン山サーベイ」という地球防衛の最前線によるものでした。

- 私たちとの「繋がり」:それは二度と会えない一期一会の天体であり、次の出会いに備えて私たちを夜空へと誘う案内人でもありました。

2013年にあの緑の光を見てから、私は、夜空に浮かぶ一つの光点が、どれだけ多くの物語を内包しているかに改めて気づかされました。

オールトの雲からの壮大な旅、太陽光と分子が織りなす物理法則、そしてそれを発見した人々の知恵と努力…。彗星一つをとっても、宇宙論と天体物理学の壮大なドラマが詰まっています。

この記事が、皆さんの「知りたい」という好奇心を満たすだけでなく、今夜、ふと空を見上げてみようと思う「きっかけ」になれば、これほど嬉しいことはありません。

参考文献

- NASA JPL Small-Body Database. (2013). C/2012 F6 (Lemmon).

- NASA Planetary Defense Coordination Office (PDCO). Catalina Sky Survey (CSS).

- Borsov, A., et al. (2021). Photodissociation of C₂ and its role in comet comae. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 118(52).

- 国立天文台(NAOJ). (2013-2024). ほしぞら情報(彗星関連).