夜空を見上げ、いつもそこにあるはずの星がある日突然、その姿を消したら…あなたはどう思いますか?

まるでSFのような話ですが、私たちの天の川銀河には、そんな奇妙な振る舞いをする実在の天体があります。その名は「かんむり座R星(R Coronae Borealis)」。

普段は私たちの肉眼でも見えるほどの明るさで輝いているのに、何の前触れもなく、数週間から数ヶ月で百倍、時には数千倍も暗くなり、まるで夜空から消え去ったかのように見えなくなるのです。

この記事は、単に不思議な天体を紹介するだけではありません。

あなたを、この「宇宙のミステリー」を探求する旅へとご案内します。

- なぜ、この星は突然消えるのか?

- その奇妙な性質は、一体どのようにして生まれたのか?

- そして、私たちもこの謎の目撃者になれるとしたら…?

この記事を読み終える頃には、あなたの宇宙を見る目が少し変わっているはずです。さあ、一緒に宇宙の奇術師の謎を解き明かしていきましょう。

第1章:「かんむり座R星」とは?ただの変光星ではない、その奇妙なプロフィール

まず、このミステリーの主役のプロフィールを紹介します。

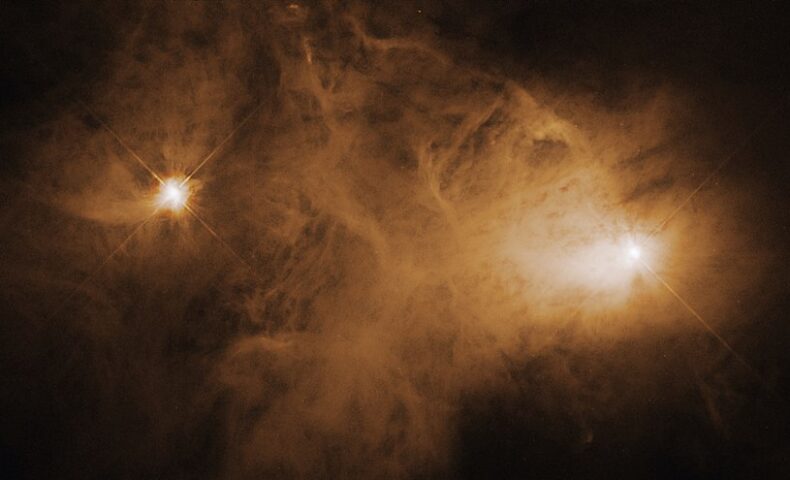

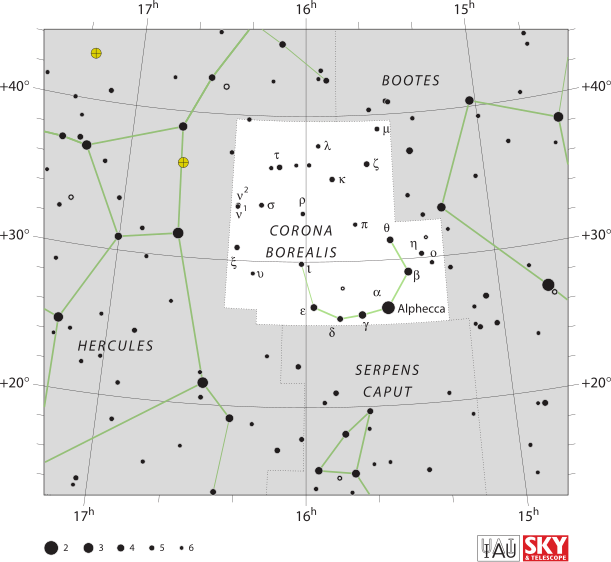

かんむり座R星は、地球から約4,300光年の距離にある、黄色く輝く超巨星です。夜空では、うしかい座のアルクトゥールスとこと座のベガの間に位置する小さな半円形の星座、「かんむり座」の中にその姿を見つけることができます。

一見すると普通の星ですが、その最大の特徴は、極めて不規則で、急激に光を失うという点にあります。明るさが変わる星を「変光星」と呼びますが、多くの変光星が規則的な周期で明るさを変えるのに対し、かんむり座R星の減光はいつ始まるか誰にも予測できません。

さらに、その正体は天文学的に見ても特異です。一般的な星の主成分が水素であるのに対し、この星の大気には水素がほとんど存在せず、代わりに炭素やヘリウムが異常に豊富なのです。

「水素がない炭素リッチな星が、予測不能に暗くなる」

この奇妙なプロフィールこそが、1795年の発見以来、天文学者たちを魅了し続ける謎の核心です。では一体、何がこの星の光を奪っているのでしょうか?

第2章:なぜ星は消えるのか?犯人は自らが吐き出す「炭素の煤」

星が消えるという劇的な現象の裏には、驚くほどシンプルで、それでいてダイナミックなメカニズムが隠されていました。

結論から言うと、犯人は、星自身が宇宙空間に吐き出した大量の「煤(すす)」です。

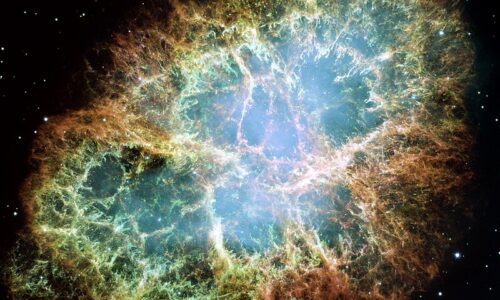

かんむり座R星は、その炭素豊富な大気から、定期的に炭素のガスを宇宙空間に放出しています。そして、星からある程度離れたところでガスが冷やされると、炭素の原子が繋がり、まるでロウソクの煙から煤ができるように、黒い炭素の粒(ダスト)が大量に発生するのです。

この黒い炭素の雲が、私たちの視線の先に回り込んできた時、星の光は覆い隠され、地球からは急激に暗くなったように見えます。これが「消える星」の正体です。

やがて、星からの光のエネルギー(放射圧)によって煤の雲はゆっくりと吹き飛ばされ、拡散していきます。すると、遮るものがなくなった星の光が再び私たちに届き、数ヶ月から数年かけて元の明るさを取り戻すのです。

自ら吐き出した煤で隠れるという、まるで生き物のような星。しかし、そもそもなぜこの星は、これほど特異な性質を持つに至ったのでしょうか?その答えは、この星が辿ってきた、さらに壮大な誕生の物語の中に隠されています。

第3章:宇宙の異端児はいかに生まれたか?その誕生に迫る2つの有力シナリオ

さて、ここまでの章で、かんむり座R星が「炭素の煤」を吐き出して自らを隠す、実に奇妙な星であることを解説してきました。しかし、ここで一つの根源的な疑問が湧いてきます。

「そもそも、なぜこの星はそんなに大量の炭素を持っているのでしょうか?」

普通の星の主成分は水素とヘリウムです。かんむり座R星のように、主役であるはずの水素がほぼなく、代わりに炭素が満ち溢れている星は、恒星の世界ではまさに「異端児」。通常の進化のルートでは、まず生まれてきません。

この謎を解くため、天文学者たちは2つの有力な誕生シナリオを提唱しています。それはまるで、名探偵が提示する2つの見事な推理のようです。一つは「2つの星の合体劇」、もう一つは「星の劇的な回春劇」。どちらも宇宙の常識を超える、壮大な物語です。

シナリオ1:宇宙の最終章で起きた「白色矮星の合体」

まず一つ目のシナリオは、2つの死んだ星の核(白色矮星)が合体して復活したという、にわには信じがたい物語です。

少し私の昔話をさせてください。私が天文学にのめり込み始めた頃、恒星の一生は「生まれて、輝いて、静かに死んでいく(あるいは大爆発する)」という一方通行の物語だと教わりました。しかし、この「白色矮星合体説」を知った時、その常識が覆される衝撃を受けました。死んだはずの星が、合体という形で「転生」することがあるのかと。

このシナリオの登場人物は、太陽のような星が一生を終えた後に残る「白色矮星」です。

- 舞台設定: かつて連星だった2つの星が、それぞれ一生を終え、「炭素・酸素でできた白色矮星」と、それより少し軽い「ヘリウムでできた白色矮星」のペアになりました。

- 接近: この2つの白色矮星は、お互いの重力によって長い時間をかけてゆっくりと軌道が近づいていきます。

- 合体: そしてついに、2つは衝突・合体。ヘリウム白色矮星が砕け散って炭素・酸素白色矮星の周りに降り積もり、核融合が再点火します。

- 誕生: その結果、全体が大きく膨れ上がり、水素を持たず、炭素とヘリウムが豊富な黄色い超巨星として生まれ変わるのです。これが、かんむり座R星の正体ではないか、というわけです。

この説の美しい点は、最初から水素が存在しないという問題を完璧にクリアできることです。白色矮星は、そもそも星が外層の水素を失った後に残る核ですから、それらが合体すれば水素がない星ができるのは当然ですよね。

シナリオ2:死にゆく星の最後の輝き「最終ヘリウム核フラッシュ」

もう一つのシナリオは、単独の星が死の間際に体験する、劇的な「回春現象」です。

こちらは、先ほどの合体説とは全く異なるアプローチです。

- 舞台設定: ある一つの星が、赤色巨星としての段階を終え、まさに白色矮星へと静かに冷えていこうとする、その最期の瞬間を迎えています。

- 事件発生: その時、星の中心核を取り巻く薄いヘリウムの層で、最後の最後に暴走的な核融合反応が起こります。これを「最終ヘリウム核フラッシュ」と呼びます。

- 回春: この衝撃的なエネルギーで、星がもともと持っていた薄い水素の外層は宇宙空間に完全に吹き飛ばされるか、あるいは高温の内部へと引きずり込まれ燃え尽きてしまうのです。こうして星は死ぬどころか、再び巨大な超巨星へと大きく膨れ上がります。

- 誕生: その結果、内部の炭素が豊富な層がむき出しになった「水素のない超巨星」、つまりかんむり座R型星が誕生するというわけです。

個人的には、このシナリオには一種のロマンを感じます。死にかけた星が、最後の力で若返る。「ボーン・アゲイン(生まれ変わり)」という言葉がぴったりです。

どちらが真実か?科学者たちの終わらない推理

現在、どちらのシナリオが正しいのか、まだ完全な決着はついていません。科学者たちは、探偵が現場に残された証拠を探すように、観測データから決定的な「指紋」を探しています。

例えば、合体シナリオであれば星の自転が速くなる可能性があり、最終フラッシュシナリオであれば爆発の痕跡として周囲に特定のガスのパターンを残すかもしれません。科学者たちは、そうしたわずかな違いを観測することで、この謎解きの最終的な証拠を探しているのです。

重要なのは、かんむり座R星のような「異端児」の存在が、私たちに「恒星の進化ルートは一つではない」という宇宙の奥深さ、多様性を教えてくれるということです。教科書に載っている綺麗な進化の物語から外れた星々を調べること、そして、まだ答えの出ていない謎に想いを馳せることこそが、私が天文学に魅了された原点であり、この学問の最大の面白さなのです。この天文学という壮大な謎解きは、まだ始まったばかりなのです。

そして驚くべきことに、その謎の目撃者に、私たちもなることができます。

第4章:あなたも目撃者になれる!家庭で楽しむ「かんむり座R星」観測ガイド

この壮大な宇宙のミステリーは、遠い宇宙の果ての話ではありません。条件さえそろえば、あなたの家のベランダからでも参加できる、現在進行形の物語なのです。

ステップ1:かんむり座を見つける

まずは夜空に「かんむり座」を探しましょう。春から夏にかけての夜空で見やすく、北の空に輝く「北斗七星」と、頭の真上近くで輝くオレンジ色の「うしかい座のアークトゥールス」、そして白く輝く「こと座のベガ」の間に、アルファベットの「C」を裏返したような半円形の星の並びが見つかるはずです。それがかんむり座です。

ステップ2:双眼鏡で探してみる

かんむり座R星は、明るい時(光度6等)は、空が暗い場所であれば肉眼でもギリギリ見えますが、通常は双眼鏡を使うと確実に見つけることができます。最初は他の星との区別がつかないかもしれませんが、星図を頼りに、その位置を覚えておきましょう。

ステップ3:現在の明るさを調べてみる

観測の醍醐味は、減光期に立ち会うことです。そのためには、この星の「今の明るさ」を知ることが重要です。AAVSO(米国変光星観測者協会)のような専門機関のウェブサイトでは、世界中の観測者から集められた最新の光度データがグラフで公開されており、誰でも見ることができます。

観測前にこの光度グラフ(ライトカーブ)をチェックし、もし星が暗くなり始めていたら、それはミステリーの目撃者になる絶好のチャンスです。

ステップ4:変化を追いかける

減光が始まると、星は日に日に暗くなっていきます。双眼鏡で見えていた星が、数週間後には見えなくなり、小型の天体望遠鏡が必要になるかもしれません。この劇的な変化を自分の目で追いかける体験は、きっと忘れられないものになるでしょう。

今夜、宇宙のミステリーを目撃しませんか?

かんむり座R星は、あなたの参加を待っている現在進行形の謎です。この記事を読み終えた今が、最初の一歩を踏み出す最高のタイミングです。

- まずはスマホの天文アプリ(Star Walk、スカイ・ガイドなど)で、今夜「かんむり座」がどの方角に見えるか調べてみましょう。

- AAVSOの光度グラフで、かんむり座R星の「今の明るさ」をチェックしてみましょう。もしかしたら、世紀の減光の真っ最中かもしれません。

- もし観測できたら、ぜひコメントで教えてください! 「双眼鏡で見えた!」「減光しているみたい!」など、あなたの報告が、他の誰かの観測のきっかけになります。

まとめ:煤に隠された星が語る、宇宙の多様性とあなたの繋がり

今回は、「消える星」かんむり座R星の謎について深掘りしてきました。

- 謎の正体: 星が自ら放出した「炭素の煤」の雲に隠されることで、不規則に暗くなる。

- 謎の起源: 「白色矮星の合体」か「最終ヘリウム核フラッシュ」という、2つの壮大な誕生シナリオが考えられている。

- 謎への参加: この星は、私たち自身がその変化を目撃できる、身近な宇宙のミステリーである。

一つの風変わりな星を知ることは、宇宙がいかに私たちの想像を超える多様な世界であるかを教えてくれます。教科書に載っているような単純な物語だけでは語り尽くせない、無数のドラマが夜空には満ち溢れているのです。

かんむり座R星は、ただの光の点ではありません。それは、死と再生の物語が刻まれた宇宙の古文書であり、今もなお続く科学の探求の最前線です。

今夜、夜空を見上げる時、ぜひ「かんむり座」を探してみてください。そのささやかな星の並びの中に、あなたと宇宙を繋ぐ壮大なミステリーの扉が隠されているのですから。