導入:あなたの知る太陽系は、ほんの一部かもしれない

「太陽系の惑星は、水・金・地・火・木・土・天・海の8個」—— 私たちが慣れ親しんだ、この太陽系の姿。しかし、21世紀が明けるまで、多くの人が「9個目の惑星・冥王星」の存在を信じていました。

ある日を境に、私たちの太陽系図から冥王星が姿を消したこと、そしてその代わりに「準惑星」という聞き慣れない言葉が登場したことを、不思議に思ったことはありませんか?

この記事は、太陽系の“常識”が覆った日の謎から始まります。主役は、惑星の座を追われた冥王星をはじめとする「準惑星」たち。そして、無数の星々が漂う「小惑星帯」。これらは決して脇役ではありません。太陽系がどのように生まれ、そして私たちがどこから来たのか、その壮大な物語の鍵を握る「隠れた主役」なのです。

この記事を読み終えた時、あなたの太陽系観は大きく、そして深く変わることをお約束します。

では、なぜ私たちの知る太陽系の常識は覆されたのでしょうか?その物語は、ある一つの天体をめぐる大論争から始まります。

第1章:なぜ冥王星はリストラされた?「惑星」の定義が変わった日

2006年、チェコのプラハで開かれた国際天文学連合(IAU)の総会で、歴史的な決定が下されました。それは、人類が初めて「惑星とは何か」を国際的に定義した瞬間でした。

そこで決まった惑星の条件は、以下の3つです。

- 太陽の周りを回っていること。

- 自分の重力でほぼ球形になっていること(静水圧平衡)。

- 自分の軌道の周りから他の天体を一掃していること。

長年、第9惑星とされてきた冥王星は、条件1と2は満たしていました。しかし、問題となったのが条件3です。冥王星の軌道がある「カイパーベルト」という領域には、同じような天体がたくさん見つかっており、冥王星は軌道を“お掃除”できていなかったのです。

この議論の直接的な引き金となったのは、2005年に発見が公表された「エリス」という天体の存在でした。なんとエリスは、冥王星よりも質量が重いことが判明したのです。「エリスを10番目の惑星にするのか?」「いや、それなら同じような天体はもっと見つかるぞ」——天文学界は大論争に揺れました。

その結果、科学者たちは冥王星を「格下げ」したのではなく、「準惑星(Dwarf Planet)」という新しい、そして重要なカテゴリーを創設し、冥王星をその代表として位置づけたのです。

こうして「準惑星」という新たなカテゴリーが誕生しました。では、冥王星のほかには、一体どんなユニークなメンバーがこの“ファミリー”にいるのでしょうか?次の章では、その個性豊かな主役たちをご紹介します。

第2章:冥王星だけじゃない!個性豊かな準惑星ファミリーを紹介

現在、公式に認められている準惑星は5つ。どれも太陽系の果てや、これまで注目されてこなかった場所に潜む、個性派揃いです。

冥王星(Pluto): 氷のハートを持つ元惑星

2015年に探査機「ニュー・ホライズンズ」が人類史上初めて接近し、その素顔には誰もが驚かされました。窒素の氷でできた巨大なハート模様、高さ数千mの氷の山脈、そして地下には海が存在する可能性まで示されています。惑星の座を降りましたが、その魅力は増すばかりです。

エリス(Eris): 惑星定義を変えた女王

冥王星より重いこの天体の発見が、歴史を動かしました。太陽から非常に遠い軌道を巡っており、その表面はメタンの氷で覆われていると考えられています。

ケレス(Ceres): 小惑星帯の王

他の準惑星が太陽系の果てにいるのに対し、ケレスは火星と木星の間の「小惑星帯」に位置する最大の天体です。探査機「ドーン」によって、表面に謎の白い輝点(塩の堆積物)があることや、内部に大量の水を保持している可能性が明らかになりました。

ハウメア(Haumea) & マケマケ(Makemake): 太陽系外縁のユニークな兄弟

ハウメアは高速自転によってラグビーボールのような形をしており、なんと「リング」まで持っています。マケマケは冥王星に似た赤い表面を持つ天体です。

しかし、ケレスは他の準惑星とは生まれ故郷が全く異なります。次の章では、ケレスが君臨する、惑星になれなかった無数の天体たちがひしめく領域「小惑星帯」の謎に迫ります。

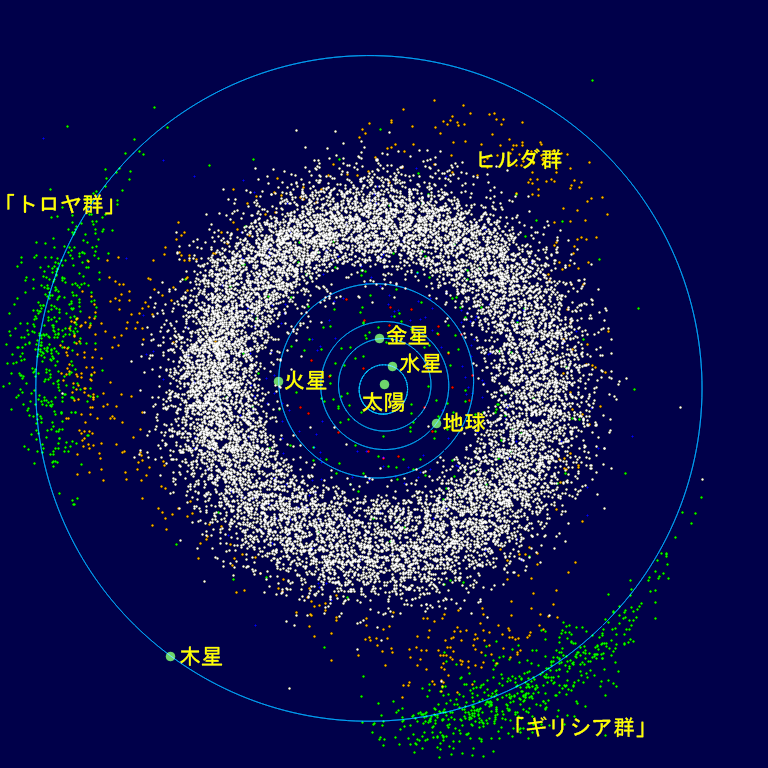

第3章:太陽系誕生のタイムカプセル「小惑星帯」の正体

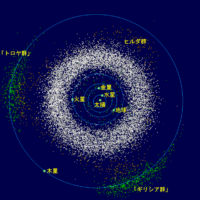

映画『スター・ウォーズ』で、宇宙船が密集した岩石群の中をスリリングに駆け抜けるシーンを覚えている方も多いでしょう。あのイメージから、「小惑星帯は危険な場所」だと思っていませんか?

実は、私も宇宙を学び始めた頃は、同じように考えていました。しかし、真実はまったく異なります。もしあなたが宇宙船で小惑星帯を通過したなら、あまりの静けさに拍子抜けするはずです。なぜなら、個々の小惑星の平均距離は数百万km。隣の小惑星は、地平線のかなたに見えるかどうか、というほどスカスカな空間なのです。

では、この広大な空間に浮かぶ無数の岩石たち、その正体はいったい何なのでしょうか?

結論から言うと、小惑星帯は「惑星になり損ねた天体たちの集まり」であり、太陽系が生まれた約46億年前の姿をそのまま封じ込めた「タイムカプセル」なのです。

犯人は“巨人”木星! なぜ惑星になれなかったのか?

前の章でご紹介した準惑星ケレスが鎮座する小惑星帯は、火星と木星の軌道の間にあります。ここには、かつて一つの大きな惑星が誕生するはずでした。しかし、その夢は隣にいた“巨人”によって打ち砕かれます。

その巨人こそ、太陽系最大の惑星、木星です。

太陽系が生まれたばかりの頃、たくさんの小さな天体(微惑星)が衝突と合体を繰り返して、徐々に大きく成長していました。地球や火星も、そうやって誕生しました。小惑星帯の天体たちも、同じように成長しようとしていたのです。

しかし、すぐ外側にある木星の存在が、彼らの運命を大きく変えました。木星の圧倒的な重力は、小惑星帯の天体たちを激しくかき乱します。

- 成長の妨害: 天体同士が衝突しても、木星の重力で軌道が乱されるため、うまく合体できずに砕け散ってしまう。

- 軌道からの追放: 強力な重力で弾き飛ばされ、太陽系の外へ放り出されてしまう。

まるで、巨大な掃除機がすぐそばで動き回っているようなものです。これでは、落ち着いて一つの惑星にまとまることなどできません。こうして、惑星になる夢を絶たれた微惑星の“かけら”たちが、今もその場所に残り、小惑星帯を形成しているのです。

ちなみに、前の章でご紹介した準惑星ケレスは、この惑星になれなかった天体たちの総質量の約3分の1を占める最大の“主”であり、この過酷な環境を生き抜いた特別な存在と言えるでしょう。

小惑星は3種類!太陽系初期の「成分表」

「惑星になれなかった残り物」と聞くと、価値がないように感じるかもしれません。しかし、私たち天文学者にとっては、これこそが宝の山なのです。なぜなら、地球のように地殻変動や風化で姿を変えてしまった天体と違い、小惑星は生まれた頃の太陽系の情報をほぼそのまま保存しているからです。

そして、その「成分」を調べることで、驚くほど多くのことがわかります。小惑星は、含まれる物質によって大きく3つのタイプに分類されます。これは単なる岩石の分類ではなく、太陽系が生まれた頃の「成分表」を読むようなものなのです。

- C型 (炭素質): 小惑星帯の実に75%を占める、最もメジャーなタイプです。黒っぽく、炭素を主成分とし、水や有機物を豊富に含んでいます。日本の探査機「はやぶさ2」が探査したリュウグウが、このC型小惑星です。そして、リュウグウから地球へ持ち帰られたサンプルからは、なんと私たちの生命の設計図の材料にもなる20種類以上のアミノ酸が発見されたのです。遠い昔、地球の生命の“種”がこうした小惑星によって宇宙から運ばれてきた、という説を裏付ける、歴史的な大発見でした。

- S型 (ケイ酸塩質): 全体の約17%を占め、岩石(ケイ酸塩)を主成分とします。初代「はやぶさ」が探査したイトカワがこのタイプです。

- M型 (金属質): 鉄やニッケルなどの金属が主成分の、珍しいタイプ。これは、かつて存在した大きな天体の中心核(コア)が、激しい衝突によってむき出しになったものではないか、と考えられています。NASAの探査機「サイキ」が現在目指しているプシケが、このM型小惑星の代表格です。

私がこの分野に特に惹かれるのは、まさにこの点です。小惑星という小さな岩石のかけらが、私たち自身のルーツという壮大な謎に直結している。この事実に気づいた時、夜空の星を見る目が全く変わりました。

そして、この分布は偶然ではありません。一般的に、小惑星帯の内側(火星寄り)にはS型が多く、外側(木星寄り)に進むにつれてC型が増える傾向があります。これは、太陽に近い場所では岩石が、遠い場所では氷や有機物が凝集しやすかったという、太陽系形成期の温度分布をそのまま反映しているのです。まさに“グラデーション”と言えるでしょう。

小惑星帯は、決して惑星になれなかった敗者の集まりではありません。むしろ、変化を免れたからこそ、私たちに太陽系の起源を教えてくれる、賢者のような存在。まさに、太陽系誕生の秘密を解き明かす「タイムカプセル」と呼ぶにふさわしい場所なのです。

では、人類はこのタイムカプセルを開け、何を見つけようとしているのでしょうか? 次の章では、その挑戦の最前線、手に汗握る探査ミッションの世界にご案内します。

第4章:人類は「隠れた主役」を目指す – 未来を拓く探査ミッション

小惑星や準惑星が「タイムカプセル」であるなら、それを開ける鍵が「探査機」です。今、人類はこれらの隠れた主役たちに熱い視線を送っています。

サンプルリターン組:宇宙の宝物を持ち帰る

日本の「はやぶさ2」とアメリカの「オシリス・レックス」は、それぞれ小惑星リュウグウとベンヌからサンプルを持ち帰るという偉業を成し遂げました。これらのサンプルからアミノ酸が見つかったことは、地球の生命の起源が宇宙にある可能性を強く示唆しています。彼らはまさに、私たちのルーツを探る鍵を持ち帰ってくれたのです。

現地調査組:未知の世界へ旅立つ

現在も宇宙を旅している探査機たちがいます。NASAの「ルーシー」は、木星の軌道近くに潜む「トロヤ群小惑星」という、これまで誰も訪れたことのない天体群を目指しています。これらは太陽系初期の「化石」とも言われ、惑星の材料物質を調査する絶好の機会です。

また、同じくNASAの「サイキ」は、金属でできたM型小惑星プシケを目指しています。惑星の「核」がむき出しになったと考えられるこの天体を調べることは、地球の中心がどうなっているのかを知るヒントにもなります。

私が特に期待しているのは、これらの探査がバラバラの点ではなく、一つの線として繋がっていくことです。様々な場所の「成分表」を集めることで、太陽系という巨大なジグソーパズルの全体像が、少しずつ見えてくるのです。

これらの探査は、私たち自身のルーツを探る壮大な旅でもあります。最後の章では、この旅で得た新たな視点を持って、もう一度太陽系を眺めてみましょう。

まとめ:太陽系図を、もう一度広げてみよう

ここまで、太陽系の隠れた主役である「準惑星」と「小惑星帯」の謎を巡る旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

この記事を通して、私たちがお伝えしたかったのは、太陽系が8つの惑星だけで構成されたシンプルな場所ではない、ということです。

- 惑星の定義から外れた冥王星たち「準惑星」は、太陽系の多様性と歴史を物語る個性豊かな天体だった。

- 惑星になれなかった「小惑星帯」は、46億年前の情報を封じ込めた、太陽系誕生の秘密を解き明かす「タイムカプセル」だった。

- そして人類は今、探査ミッションによってそのタイムカプセルを開け、私たち自身の起源を探ろうとしている。

この記事を読み終えたあなたは、もはや夜空の星々や、おなじみの太陽系図を、以前と同じ目では見られないはずです。そこには、惑星になれなかった星々の声なき物語と、未来の可能性が満ち溢れています。

ぜひ、この新しい視点を持って、ご自身の本棚にある宇宙の図鑑を、もう一度開いてみてください。きっと、これまで気づかなかった発見と興奮が、あなたを待っているはずです。

【あなたへの問いかけ】

この記事を読んで、あなたが一番魅力を感じた準惑星や小惑星はどれですか? また、太陽系についてもっと知りたくなったことは何ですか? ぜひ、コメントであなたの考えを聞かせてください!