夜空にひときわ明るく輝く巨大な惑星、木星。私たちはその存在を当たり前のこととして捉えています。しかし、もしこの太陽系に木星が存在しなかったとしたら、私たちの住む地球は、そして生命そのものが、全く違う運命を辿っていたことは、ほぼ間違いありません。

木星は単なる「太陽系で最も大きな惑星」ではありません。その誕生から現在に至る46億年の壮大な物語は、太陽系の激動の歴史そのものであり、地球の運命を左右してきた、まさに太陽系の主人公とも呼べる存在なのです。

この記事では、あなたを木星の知られざる物語へとご案内します。混沌とした原始の宇宙からの巨人の誕生、太陽系を駆け巡った若き日の大冒険、そして「地球の守護神」と呼ばれる現在の姿まで。

この物語を読み終える頃には、夜空に輝く木星が、全く新しい意味を持って見えてくるはずです。

第1章:混沌からの誕生 – 最初の巨人が得た「絶対的優位」

今から約46億年前、生まれたばかりの太陽の周りには、ガスと塵(ちり)が渦巻く巨大な円盤「原始太陽系星雲」が広がっていました。ここが、すべての惑星の故郷であり、木星誕生の舞台です。

数ある惑星の中で、なぜ木星だけがこれほど巨大なガス惑星になれたのでしょうか?その答えは、現在の惑星形成論の主流であるコア集積モデルと、宇宙の凍結線スノーラインに隠されています。

すべては「場所」と「タイミング」から始まった

- コアの爆速成長: 太陽から十分に離れ、水が固体の「氷」として存在できる「スノーライン」の外側では、惑星の材料が爆発的に豊富になります。ここで、塵が雪だるま式に成長し微惑星となり、それらが合体を繰り返すことで、地球質量の10倍にもなる巨大な岩石と氷のコアが、他のどの惑星よりも早く誕生しました。

- ガスの独占捕獲: この巨大なコアは、自身の強大な重力で、周囲にある大量の水素やヘリウムガスを凄まじい勢いで引き込み始めます。質量が増えれば重力はさらに強力になり、加速度的にガスを捕獲していく「暴走状態」に突入。わずか数百万年という、宇宙史的には瞬く間に、木星はその巨大な姿を完成させたのです。

木星はなぜ「一番乗り」だったのか?

惑星形成には「ディスク不安定モデル」という、円盤ガスが一気に収縮して惑星が生まれる対抗仮説も存在します。しかし、探査機ジュノーの観測によって木星内部に巨大なコアの存在が強く示唆されたことで、まず固体コアができてからガスを纏ったという「コア集積モデル」が現在の定説となっています。

【運営者の視点】 つまり、木星が太陽系の巨人になれた理由は、「場所」と「タイミング」という、極めて普遍的な成功法則にありました。スノーラインの外側という材料豊富な絶好のポジションで、誰よりも早く巨大なコアを作り上げ、周囲のガスが枯渇する前に独り占めにしたこと。この「一番乗り」という絶対的優位性が、後の太陽系の運命を根底から決定づける、最初の重要な一手となったのです。

第2章:破壊者か創造主か – 木星の大移動が描いた太陽系の設計図

私たちは、太陽系の惑星たちが太古の昔から同じ場所を静かに回り続けている、と信じてしまいがちです。しかし、もし太陽系最大の惑星である木星が、かつて軌道を大きく変えながら太陽系を駆け巡った「暴れん坊」だったとしたら…?

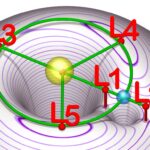

この衝撃的なシナリオこそ、近年の研究で注目を集めるグランドタック・モデルと呼ばれる仮説です。このモデルは、「なぜ火星はこれほど小さいのか?」「なぜ組成の違う小惑星が混在しているのか?」といった太陽系の長年の謎を、木星の「大移動」という一つの物語で見事に説明します。

太陽系を駆け巡ったジグザグ航海

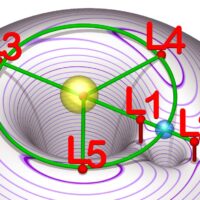

- 【内側への侵攻】 誕生直後の木星は、周囲のガス円盤との相互作用でブレーキをかけられ、太陽の方向へ落下し始めます。その軌道は、現在の火星軌道あたりまで達したと考えられています。この時、内太陽系に存在したであろう「初代」の惑星のタネは、木星の重力によって破壊されるか、太陽へと弾き飛ばされてしまいました。

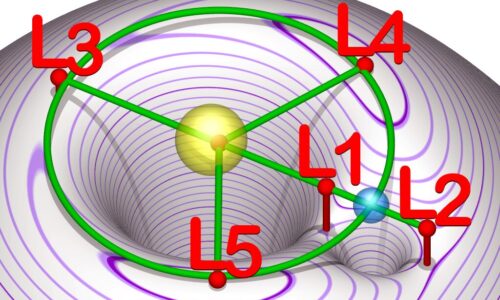

- 【土星との共鳴と方向転換】 木星が内太陽系を荒らしていた頃、その後を追うように土星が成長。やがて二つの惑星は、木星が太陽を3周する間に土星がちょうど2周するといった、重力が周期的に強め合う特別な関係軌道共鳴に突入します。この相互作用が、二つの惑星の進路を反転させ、今度は太陽から遠ざかる外側へと押し返したのです。

- 【現在の位置へ】 外側へと移動を始めた木星と土星は、やがて周囲のガスが晴れていくと共に勢いを失い、現在の安定した軌道へと落ち着きました。

木星が残した「破壊」と「創造」の爪痕

この大移動は、破壊であると同時に、現在の太陽系を形作った偉大な創造行為でもありました。

- 小さな火星の謎: 木星は、火星の材料となるはずだった微惑星をブルドーザーのように蹴散らしてしまいました。この「破壊」があったため、残されたわずかな材料で形成された火星は、地球よりもずっと小さな惑星になったのです。

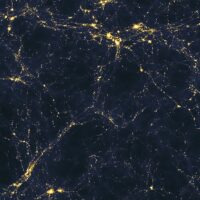

- ごちゃ混ぜの小惑星帯: 木星は内と外の天体を巨大なヘラのようにかき混ぜ、本来は別々の場所にできるはずの岩石質の小惑星(S型)と氷や有機物を含む小惑星(C型)が混在する、現在の小惑星帯を「創造」しました。

- 地球への「水の配達人」: そして最も重要なのが、木星が外側から氷を豊富に含んだC型小惑星を、内側へと大量に送り込んだことです。これらが原始の地球に降り注ぎ、生命の源となる水や有機物をもたらしたと考えられています。今あなたが飲むその一杯の水も、元をたどれば、この遥か昔の木星の大移動がなければ地球に存在しなかったのかもしれないのです。

【思考実験ボックス】

もし、木星の方向転換が起こらず、そのまま太陽へと落下し続けていたら、現在の太陽系はどうなっていたと思いますか?もしかしたら、地球のような岩石惑星が生まれる余地すらなかったかもしれません。

【運営者の視点】 グランドタック・モデルが真実ならば、私たちの太陽系は誕生初期の巨大惑星のダイナミックなダンスによって形作られた、奇跡的な偶然の産物と言えるでしょう。木星による初期の「破壊」は、後の地球という「創造」のための、いわば宇宙規模の壮大な整地作業だったのかもしれません。

太陽系の設計図を描き終え、現在の王座に落ち着いた木星。しかし、その静かな表情の下には、今なお想像を絶する嵐が渦巻いています。人類が派遣した使者が見た、その驚くべき素顔とは…。

第3章:探査機が見た素顔 – 常識を覆す異世界

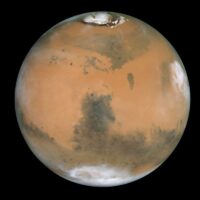

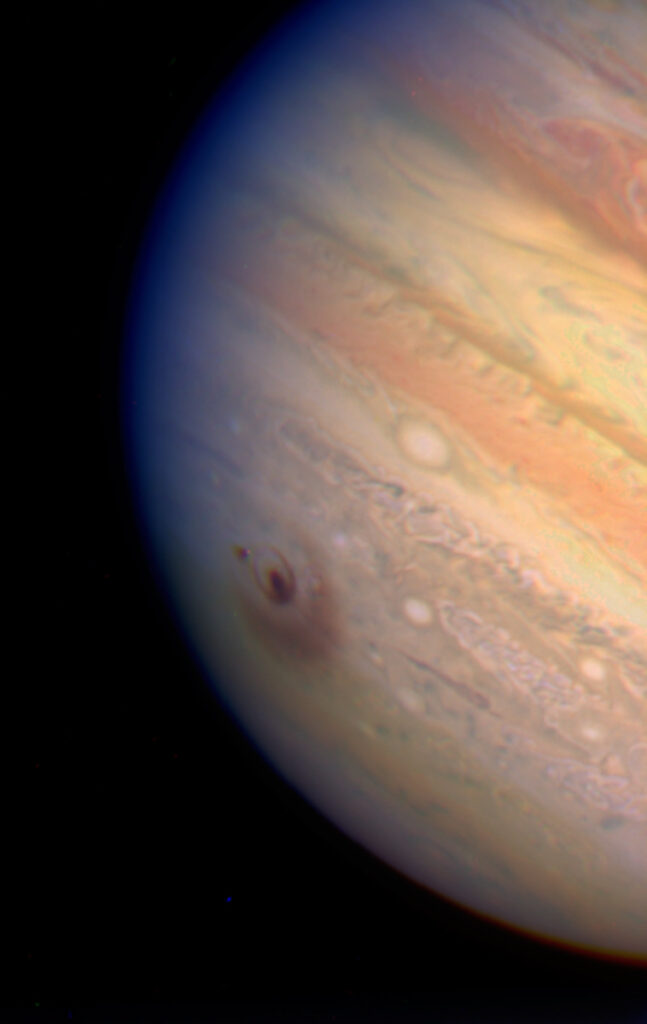

荒々しい過去を経て、現在の軌道に落ち着いた木星。しかしその内部では、今もなお想像を絶する活動が続いています。2016年から木星を周回するNASAの探査機ジュノー(Juno)は、その驚くべき素顔を次々と明らかにしました。

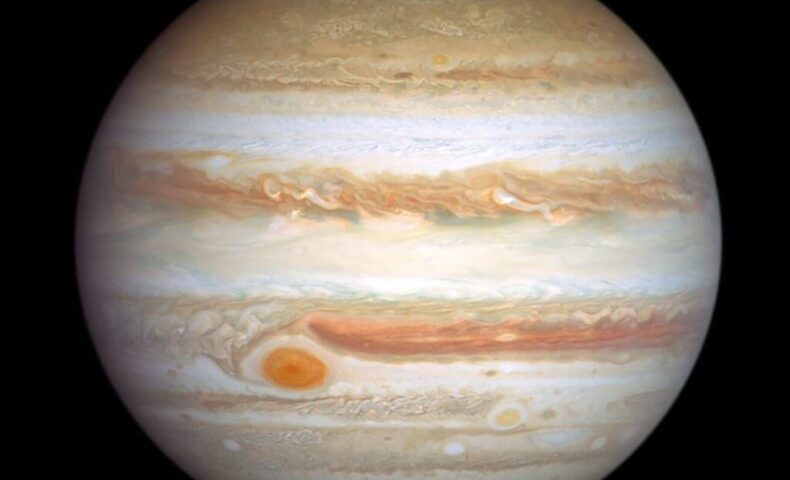

350年以上消えない巨大嵐「大赤斑」

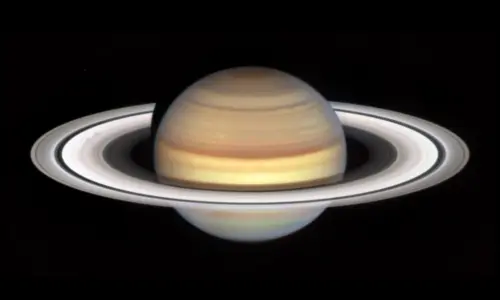

木星のシンボル大赤斑(だいせきはん)は、地球が丸ごと収まるほどの巨大な高気圧性の渦です。観測史上350年以上も存在し続けるこの長寿の嵐は、深さ500kmにも達する立体構造を持つことが判明。近年は縮小傾向にあり、この巨大嵐の運命がどうなるか、研究者の注目を集めています。

深部に眠る「金属の海」と規格外の磁場

木星の美しい縞模様は、時速500km超のジェット気流が生み出しています。しかし本当の秘密は、分厚い雲の下にあります。内部は凄まじい圧力によって、水素が液体金属のように振る舞う金属水素の海になっており、この金属の海が高速で対流することが、地球の約2万倍にも達する超強力な磁場を生成しているのです。この磁場が生み出すオーロラは、紫外線やX線で輝くほど壮大です。

科学の常識を覆した「ぼんやりした核」と「極地の幾何学嵐」

- ぼんやりしたコア(Fuzzy Core): 中心には明確なコアがあるという従来の常識は覆され、重い元素が広範囲に混ざり合った「ぼんやりした」状態であることが示唆されました。これは、形成期に巨大な天体が衝突し、中心核を破壊してかき混ぜてしまった痕跡かもしれません。

- 幾何学模様のサイクロン群: 木星の両極には、複数の巨大サイクロンが、まるで幾何学模様のように整然と並んで安定して存在していました。なぜこのような奇妙な配置が生まれるのか、そのメカニズムは未だ大きな謎に包まれています。

【運営者の視点】 探査機が送ってくるデータは、私たちのちっぽけな予想を遥かに超える、奇妙で美しい木星の姿を次々と映し出しています。理論で予測し、観測で答え合わせをする。そして、観測結果が新たな謎を生み、次の探査へと繋がっていく。これこそが、天体物理学という学問の尽きない魅力なのです。

ジュノーが明らかにした木星内部のこの荒々しいエネルギーこそが、結果として地球に穏やかな環境をもたらす「盾」の源泉となっているのです。次に、その巨大な力が太陽系全体にどう影響を与えているのかを見ていきましょう。

第4章:地球の守護神 – 木星という名の巨大な盾

木星は、時に太陽系の破壊者として振る舞いましたが、現在の私たちにとっては、かけがえのない地球の守護神としての役割を果たしています。

その最大の理由は、木星の圧倒的な重力です。木星は、その重力によって、太陽系の外から飛来し地球に衝突する可能性のある彗星や小惑星の軌道を大きく変えます。あるものは太陽系の外へ弾き飛ばし、あるものは自ら引き寄せて衝突させることで、地球への脅威を未然に防いでいるのです。まさに「宇宙の盾」、あるいは「宇宙の掃除機」です。

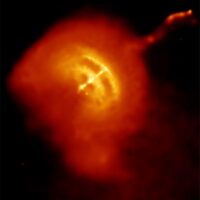

1994年、世界が目撃した「身代わり」

1994年、私たちはこの守護神の役割を目の当たりにしました。シューメーカー・レヴィ第9彗星が木星の重力で分裂し、21個の破片が次々と木星に激突したのです。

もし、この彗星が地球に衝突していたら、恐竜絶滅を遥かに超える大災害となり、生命の歴史はリセットされていたでしょう。シミュレーションでは、「もし太陽系に木星がなかったら、地球への小惑星の衝突頻度は現在の数百倍から1000倍になっていたかもしれない」という結果も出ています。

「破壊者」としての一面も?— 創造のための破壊 —

しかし、木星の役割は単純な「守護神」ではありません。その強大な重力は、時に小惑星帯の天体の軌道をかき乱し、地球へ危険な天体を送り込む「加害者」の顔も見せます。

これは一見矛盾しているようですが、46億年という時間スケールで見れば、この「脅威」と「安定」の絶妙なバランスこそが、地球の生命史を形作ってきたのかもしれません。過度な安定は進化を停滞させ、過度な破壊は生命を根絶やしにする。木星は、地球に適度な緊張感を与え続ける、偉大な「環境調整者」だったとも言えるのです。

終章:夜空を見上げて、46億年の物語に想いを馳せる

混沌の中から生まれ、太陽系を破壊し、そして創造した若き日。今は静かに地球を見守る、頼れる守護神として。木星の46億年の物語は、太陽系の歴史そのものであり、私たちの存在と深く結びついています。

この記事を読み終えた今、ぜひ夜空を見上げてみてください。そこに輝く木星は、もう単なる光の点には見えないはずです。

木星をその目で見てみよう

- 肉眼で: 木星は-2等級を超える非常に明るい惑星なので、都会の夜空でも簡単に見つけられます。

- 双眼鏡で: 市販の双眼鏡でも、木星の周りを回る4つのガリレオ衛星が見えてきます。日によって位置が変わる様子は、地動説を証明した歴史の転換点を追体験できる感動的な体験です。

- 天体望遠鏡で: 小型の望遠鏡があれば、木星の美しい縞模様や、運が良ければ大赤斑を自分の目で捉えることができます。

もう一つの太陽系へ:衛星たちの物語

木星の魅力は本体だけではありません。その周りを回るガリレオ衛星は、それぞれが個性的な世界を持つ、いわば「木星系」というミニチュアの太陽系です。

- イオ: 絶え間なく火山が噴火する、灼熱の衛星。

- エウロパ: 氷の地殻の下に、広大な海が広がっている可能性が最も高い、生命探査の最有力候補。

- ガニメデ: 太陽系最大の衛星で、なんと固有の磁場を持つ。

- カリスト: 太陽系で最も古いのっぺりとした地表を持つ、太古の記憶を留める天体。

これらの衛星たちの探査は、まさに人類の次なるフロンティアです。その物語は、また別の機会にお話ししましょう。

便利なツールやコンテンツ

- 天体観測アプリ:

Star Walk 2やスカイ・ガイドなどのアプリは、スマホを空にかざすだけで、木星が今どこにあるのかを正確に教えてくれます。 - 宇宙ドキュメンタリー: BBC制作の『The Planets』や、NASAのJunoミッション公式サイトは、最新の科学的知見であなたを圧倒的な木星の世界へといざないます。一般の人が画像を加工できる「JunoCam」も必見です。

この記事を読んで、木星の歴史のどんな部分に一番ロマンを感じましたか?あるいは、木星の大移動がなかったら、地球の生命はどうなっていたと思いますか?ぜひコメントであなたの考えを教えてください!

関連記事

参考文献

- NASA Science, Solar System Exploration: “Jupiter”

- NASA Mission Pages: “Juno Mission”

- Walsh, K. J., et al. (2011). “A low mass for Mars from Jupiter’s early gas-driven migration”. Nature.

- 国立天文台(NAOJ), 「木星」, 暦Wiki.