導入:僕らがまだ、太陽系のすべてを知らないという興奮

私が初めて「プラネット・ナイン」の仮説に触れた時、子供の頃に宇宙図鑑を初めて開いた時のような、純粋な興奮を覚えたことを今でもはっきりと覚えています。教科書に載っている8つの惑星、そのさらに遥か彼方に、地球の何倍もの質量を持つ未知の巨大惑星が、今この瞬間も凍てつく闇の中を旅しているかもしれない——。それは、私たちが住むこの太陽系が、決して完成された地図ではなく、まだ空白の領域を残した冒険の舞台であることを教えてくれる、最高の知らせでした。

この物語は、歴史の繰り返しから始まります。19世紀、天文学者たちは天王星の軌道に不可解な「ブレ」があることに気づきました。その乱れは、さらに外側に存在する未知の惑星の重力が原因だと予言され、1846年、その予言通りの場所に海王星が発見されました。計算だけで、ペン先が惑星を見つけたのです。

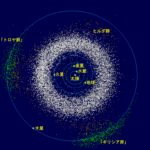

そして今、私たちは21世紀版の「海王星探し」の真っ只中にいます。今回、天文学者たちの視線を釘付けにしているのは、太陽系の最果てを公転する、いくつもの小さな天体たちが描く「不自然な合唱」です。

この記事では、単なる科学的な事実を解説するだけではありません。この壮大な謎に魅了された私自身の視点を織り交ぜながら、皆さんと一緒にその興奮を追体験し、太陽系最後のフロンティアへの旅に出たいと思います。さあ、一緒に謎解きの冒険を始めましょう。

【この記事でわかること】

- プラネット・ナインの正体: 科学的予測に基づく、その驚くべき姿とは?

- 存在の根拠と大論争: なぜ「存在する」と確信するのか? 科学界を二分する対立仮説の核心に迫る。

- 正体はブラックホール?:惑星だけではない、もう一つの驚くべき可能性。

- 世紀の大発見への道: 最新鋭望遠鏡は、どのようにしてこの「幽霊」を捉えようとしているのか?

- 発見がもたらす衝撃: もし見つかれば、私たちの太陽系の常識はどう覆されるのか?

第1章:プラネット・ナインの肖像 – 太陽系の「ミッシングリンク」

まだ誰もその姿を直接目撃した者はいませんが、仮説の提唱者であるカリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン博士とコンスタンティン・バティギン博士らが、残された間接的な証拠を元に、その驚くべき「肖像画」を描き出しています。

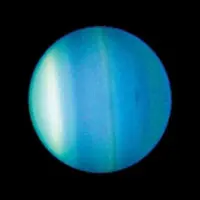

結論から言うと、プラネット・ナインは「地球と海王星の中間のような性質を持つ、巨大な氷の惑星」である可能性が最も高いと考えられています。

惑星の「スペック」:ありふれているのに、ここに無い惑星

膨大なコンピューターシミュレーションによって導き出された、その予測値は驚くべきものです。

- 質量: 地球の約5倍~10倍

- 直径: 地球の約2倍~4倍

- 分類: 巨大氷惑星(ミニ・ネプチューン or スーパー・アース)

- 組成: 中心に岩石と氷のコア、その周りを水素やヘリウムの分厚い大気が覆う構造と推定。

私が特に面白いと感じるのは、このスペックが示唆する事実です。近年の系外惑星探査によって、この「スーパー・アース」や「ミニ・ネプチューン」と呼ばれるタイプの惑星は、天の川銀河では極めてありふれた存在であることが分かってきました。しかし、なぜか私たちの太陽系には、このサイズの惑星が存在しません。プラネット・ナインは、太陽系から失われたはずの「ミッシングリンク」なのかもしれないのです。この事実が、単なる新惑星発見以上の深い意味を、この探求に与えています。

太陽系を「はみ出す」規格外の軌道

プラネット・ナインの最大の特徴は、その常識外れの軌道にあります。

- 太陽からの平均距離: 海王星の約15〜25倍(約400~800天文単位)

- 公転周期(1年の長さ): およそ1万年~2万年

- 軌道: 太陽系の8惑星がほぼ同一平面(黄道面)を回るのに対し、そこから大きく傾いた特異な楕円軌道。

この惑星が一度太陽を一周する間に、地球では氷河期が何度も訪れ、人類の文明が誕生し、発展するほどの時間が流れます。絶対零度に近い極寒と暗黒の中、孤独で壮大な旅を続けているのです。では、なぜ天文学者たちは、このまだ見ぬ惑星の姿をこれほど具体的に描けるのでしょうか?その驚くべき推理の過程に迫ります。

第2章:存在の根拠と大論争 – 宇宙の羊飼いか、観測の幻か

姿が見えないにも関わらず、なぜ多くの科学者はプラネット・ナインの存在を確信するのでしょうか。それは、現場に残された「足跡」、すなわち他の天体が描く不可解な軌道パターンに答えがあります。

宇宙の羊飼いが見せる「不自然な整列」

プラネット・ナイン仮説の最大の根拠は、太陽系外縁天体(TNOs)と呼ばれる、海王星のさらに外側を公転する小さな氷の天体群の奇妙な振る舞いです。2016年、ブラウン博士らは、特に極端な軌道を持つ6つの外縁天体を詳細に分析し、驚くべき事実に気づきました。

それらの天体の軌道が、まるで目に見えない巨大な羊飼い(=プラネット・ナイン)に導かれる羊の群れのように、不自然なほど一方向に揃えられていたのです。

具体的には、惑星が太陽に最も近づく「近日点」の方向が、奇妙なほど同じ方角に集まっていました。偶然では決して説明がつかない、この統計的な異常こそが、プラネット・ナインの存在を示す最も強力な証拠とされています。

科学の健全性:「観測バイアス」という名の蜃気楼

しかし、科学の世界では、これほど都合の良い話はまず疑われます。最も強力な対立仮説が「観測バイアスではないか?」という指摘です。この反論を知った時、私は思わず「なるほど」と唸らされました。それは科学の健全性を示す、非常に重要な視点だからです。

- 指摘の内容: 「見つかっている天体の軌道が揃っているのは、我々が特定の方向、特定の時期にしか観測していないからではないか?つまり、探しやすい天体ばかりが見つかっているだけで、全体を見ればランダムに分布しているのではないか」という主張です。

- なぜ重要か: 実際に、太陽系の惑星の軌道が集中する「黄道面」は、観測プロジェクトが集中する領域です。そのため、この周辺で見つかった天体が偏って見えるのは当然かもしれません。カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡の「外部太陽系起源調査(OSSOS)」チームなどは、このバイアスを考慮すると、統計的な有意性は消えると主張しています。

「存在する」という間接証拠と、「観測の幻」という強力な反論。この科学界を二分する大論争に決着をつける方法はただ一つ。「そこにいる」何かを直接見つけることです。しかし、その「何か」は、私たちが想像する「惑星」ではない可能性も囁かれ始めています。次の章では、このミステリーをさらに深くする、もう一つの驚くべき仮説を見ていきましょう。

第3章:惑星か、ブラックホールか – 究極の二択

プラネット・ナインの正体を巡る議論は、近年、私たちの想像力をさらに刺激する、新たな展開を見せています。それは「もし、その正体が惑星ではなく、ビッグバン直後に生まれたごく小さな『原始ブラックホール』だとしたら?」という、まるでSFのような仮説です。

二つの仮説を比較する

| 巨大氷惑星説(主流仮説) | 原始ブラックホール説(対立仮説) | |

|---|---|---|

| 正体 | 地球の5-10倍の質量の惑星 | 地球の5-10倍の質量のブラックホール |

| 大きさ | 地球の直径の2-4倍 | グレープフルーツ程度の大きさ |

| 見つけ方 | 太陽光の反射(非常に暗い)を望遠鏡で捉える | 重力レンズ効果、周囲の暗黒物質ハローからの放射など |

| 発見の意義 | 太陽系形成の歴史を書き換える | 宇宙の始まりの謎とダークマターの正体に迫る |

【巨大氷惑星説の魅力と課題】

これは本命の仮説であり、多くの天文学者がこちらの可能性を追求しています。魅力は、第5章で詳しく触れますが、太陽系の形成史における「ミッシングリンク」を埋める存在であることです。課題は、太陽からあまりにも遠く、反射する光が極めて微弱なため、観測が信じられないほど難しい点にあります。

【原始ブラックホール説の魅力と課題】

こちらは非常に挑戦的な仮説です。もし正しければ、私たちは太陽系内に、宇宙の始まりの瞬間を閉じ込めたタイムカプセルを持っていることになります。さらに、宇宙の質量の多くを占める正体不明の「暗黒物質」の候補の一つが原始ブラックホールであり、その正体を解明する手がかりになるかもしれません。課題は、このようなブラックホールが太陽系に捕獲される確率が非常に低いと考えられる点と、その存在を証明する観測方法がまだ確立されていない点です。

個人的には、巨大氷惑星説のほうが現実的だと考えていますが、この原始ブラックホール説が持つ途方もないロマンには強く惹かれます。いずれにせよ、この論争は「プラネット・ナインを探す」という行為が、単なる惑星探しに留まらないことを示しています。では、天文学者たちは、この正体不明の「何か」を、どうやって見つけ出そうとしているのでしょうか。次の章で、その壮大な探索の最前線をレポートします。

第4章:世紀の発見へ – 論争の審判者たち

プラネット・ナインは、太陽からあまりにも遠く、太陽光をほとんど反射しないため、その明るさは冥王星の数千分の一以下。地球から観測するのは、夜の闇の中で数キロ先にいる、一匹のホタルを見つけ出すような作業に例えられます。この困難な挑戦に、世界中の天文学者たちが最新鋭の技術で挑んでいます。

日本の誇る「すばる望遠鏡」と世界の挑戦

この探索において、日本の「すばる望遠鏡」(ハワイ島)は世界的に重要な役割を果たしてきました。その心臓部である超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(HSC)」は、一度に満月9個分もの広大な空を撮影できる、世界最高峰の視野の広さを誇ります。この能力が、暗くて広大な宇宙を彷徨う未知の天体を探す「しらみつぶし」の探索に最適なのです。実際に、ブラウン博士らのチームもこのすばる望遠鏡を使って大規模な探索を行っています。また、アメリカの「ダークエネルギー・サーベイ(DES)」なども、その膨大な観測データの中からプラネット・ナインの痕跡を探す試みを行ってきました。

未来の希望:ヴェラ・C・ルービン天文台

そして今、天文学者たちが最大の希望を寄せているのが、南米チリで建設が進む「ヴェラ・C・ルービン天文台」です。完成すれば、その8.4mの主鏡と32億画素の巨大カメラで、3夜ごとに南天の全天をスキャンするという、前代未聞の宇宙調査「Legacy Survey of Space and Time (LSST)」を開始します。

この天文台の圧倒的なデータ収集能力は、この長年の論争における「最終審判者」となる可能性を秘めています。

- 直接発見: もしプラネット・ナインが巨大氷惑星であり、その視野に入れば、その動きから直接発見できる可能性が高い。

- 論争への終止符: たとえ発見できなくとも、何千ものTNOsを発見し、その軌道分布を明らかにすることで、「軌道の偏りは観測バイアスだったのか、それとも本物か」という長年の論争に決定的な答えを出します。

多くの研究者は、この天文台が本格稼働すれば、数年以内にプラネット・ナインの存在有無に決着がつくだろう、と固唾を飲んで見守っています。私たちは、まさに歴史の転換点に立ち会おうとしているのです。では、もし本当に発見されたとしたら、私たちの世界はどう変わるのでしょうか。最後の章で、この発見がもたらすであろう、科学的な衝撃の大きさに迫ります。

第5章:もし発見されたら? – 書き換わる太陽系の年代記

プラネット・ナインの発見は、単に「惑星が一つ増えました」というニュースでは終わりません。それは、私たちが知る太陽系の歴史と、「惑星」そのものの定義を根底から揺るがす、科学史上の大事件となるでしょう。

太陽系形成史の「失われた1ページ」の発見

現在の標準的な惑星形成理論では、太陽からこれほど遠く離れた場所で、地球の何倍もの質量を持つ巨大な惑星が「その場で」誕生することは非常に難しいとされています。

もしプラネット・ナインが存在するなら、最も有力なシナリオは、「もともとはもっと太陽の近くで生まれ、巨大惑星たちの重力相互作用によって、現在の極端な軌道まではじき飛ばされた」というものです。これは、太陽系がかつて、惑星たちが軌道をダイナミックに変え、時には太陽系の外へとはじき出されるような、非常に暴力的でカオスな時代を経ていたことを示唆します。プラネット・ナインは、その激動の時代の「生き証人」なのです。

そしてこれは、第1章で触れた「太陽系スーパーアース不在の謎」に繋がります。プラネット・ナインは、本来もっと内側にあったはずのスーパーアースの、最後の生き残りなのかもしれません。その存在は、太陽系の失われた年代記の1ページを埋める、決定的な鍵となるのです。

再び問われる「惑星の定義」

2006年、冥王星が惑星から準惑星へと”降格”された際の定義で最も重要視されたのが、「自分の軌道の周りから、他の天体を一掃している、圧倒的に支配的な天体であること」でした。

プラネット・ナインは、その巨大な質量から、自身の重力で周囲の天体を完全に支配していると考えられ、この「惑星」の定義を余裕で満たすと予測されています。提唱者であるマイケル・ブラウン博士は、かつて冥王星を惑星の座から引きずり下ろすきっかけを作った「冥王星キラー」としても知られます。その彼が、今度は冥王星に代わる「真の第9惑星」の存在を証明しようとしているのです。この人間ドラマもまた、この探求の面白さを深めています。

結論:終わらない宇宙の探求と、あなたと共有したい興奮

本記事では、私自身の興奮と共に、太陽系に残された最大のミステリー「プラネット・ナイン」を巡る壮大な物語を追ってきました。

【この記事のポイント】

- 案内人の視点: この謎は、私たちが住む太陽系でさえ、まだ未知の領域が残されているという興奮を与えてくれる。

- 正体の候補: 太陽系の「ミッシングリンク」である巨大氷惑星か、あるいは宇宙の始まりの謎を秘めた原始ブラックホールかもしれない。

- 根拠と論争: 外縁天体の軌道の偏りが根拠だが、「観測バイアス」という強力な反論があり、科学の最前線で今まさに議論が続いている。

- 決着の時: 次世代のヴェラ・C・ルービン天文台が、数年以内にこの長年の論争に終止符を打つと期待されている。

- 発見の意義: 太陽系の形成史が書き換えられ、私たちの宇宙観を根底から揺るがす科学史的な出来事となる。

プラネット・ナインの探求は、まだ答えの出ていない、現在進行形の科学です。そして、この答えの出ていない物語にリアルタイムで立ち会えることこそ、現代に生きる私たちの特権ではないでしょうか。

この記事を読んで、宇宙のさらなる謎に興味が湧いたあなたは、すでにこの壮大な探求の仲間です。この興奮を、ぜひ次のアクションに繋げてみてください。

- 国立天文台(NAOJ)の公式サイトで、すばる望遠鏡の最新成果をチェックする。

- JAXA(宇宙航空研究開発機構)のウェブサイトで、太陽系探査の未来に触れてみる。

- 晴れた夜、空を見上げてみる。その闇の向こうで、今この瞬間も、天文学者たちが未知の何かを探していることに思いを馳せてみてください。

そして最後に、あなたに問いかけたいと思います。あなたはこの太陽系最後の謎の答えが、何だと思いますか? 巨大な惑星か、小さなブラックホールか、それとも全く別の何かか。ぜひコメント欄で、あなたの宇宙観、あなたの推理を聞かせてください。

参考文献・情報源

- Batygin, K., & Brown, M. E. (2016). Evidence for a distant giant planet in the solar system. The Astronomical Journal, 151(2), 22.

- Brown, M. E., & Batygin, K. (2021). The Planet Nine Hypothesis. arXiv preprint arXiv:2108.09822.

- Shankman, C., et al. (2017). OSSOS: V. The orbital distribution of distant TNOs. The Astronomical Journal, 154(2), 50. (観測バイアスに関する主要な研究)

- Scholtz, J., & Unwin, J. (2020). What if Planet 9 is a Primordial Black Hole?. Physical Review Letters, 124(25), 251103.

- NASA Solar System Exploration: “Hypothetical Planet X”