プロローグ:夜空の星、あの輝きまでの本当の距離、どうやって測るか知っていますか?

子供の頃、図鑑に書かれた「アンドロメダ銀河までの距離、250万光年」という数字に、ただただ圧倒された記憶があります。でも、心のどこかでずっと疑問でした。「一体、誰が、どうやってこんな途方もない距離を測ったんだろう?」と。

この素朴な疑問の答えを探す旅は、私を20世紀初頭の、ある静かな研究室へと導きました。そして、その発見の物語を知った時、私の夜空の見え方は永遠に変わったのです。この記事では、「宇宙の距離はどうやって測るのか?」という根源的な問いに答えをくれた、知られざる英雄たちの物語を紐解いていきます。

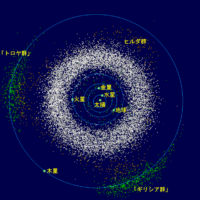

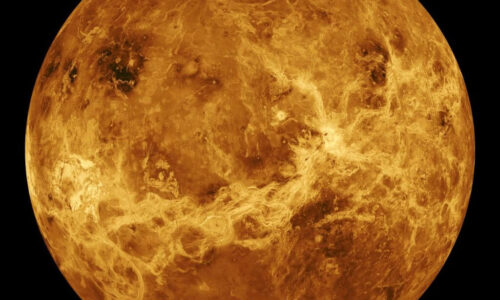

古来、人類は宇宙の大きさを知ろうと挑んできました。伝統的な測定方法に年周視差(三角測量)があります。これは地球の公転を利用し、半年前と今とで見える星の「ズレ」を測る方法で、1838年に天文学者フリードリヒ・ベッセルが初めて恒星までの距離測定に成功しました。

しかし、この方法で測れるのは、天の川銀河のごく近傍、数千光年内の星に限られます。銀河の直径が約10万光年もあることを考えると、それはまるで、東京から富士山の距離を知るために、自分の家の庭の長さしか測れないようなものでした。

では、天の川銀河の外、数百万光年も離れた天体までの距離を、人類はどうやって測ったのでしょうか?

その鍵は、20世紀初頭、ある女性の静かな研究室にありました。これは、宇宙の広さを初めて人類に示してくれた、英雄たちの真実の物語です。

1. ハーバード大学の“人間コンピュータ”:星図の裏側にいた女性たちの献身

物語の舞台は、20世紀初頭のハーバード大学天文台。

19世紀後半、写真技術の革命が天文学にも訪れます。夜空を写したガラス乾板には、人間の目では到底捉えきれない、無数の星々が記録されていました。それは天文学者にとって夢のようなデータ源であると同時に、人力では到底処理できない「情報の洪水」の始まりでもありました。

逆境から生まれた偉業

そこで台長のエドワード・ピッカリングが目をつけたのが、高い教育を受けながらも、当時はまだ専門職に就く機会が限られていた女性たちでした。彼は多くの女性を「コンピュータ(計算手)」として雇用します。現代のように機械が計算する以前、「コンピュータ」とは計算を行う人間の職業名だったのです。

彼女たちの仕事は、乾板に焼き付けられた無数の光の点を一つひとつ調べ、その位置、明るさ(等級)、光のスペクトルを地道に測定し、カタログ化し続けるという、忍耐力の限界を試すような作業でした。彼女たちの記録ノートを想像すると、その几帳面な数字の羅列の中に、宇宙の真理を探求する静かな情熱が感じられるようです。

しかし、その待遇は決して良いものではありませんでした。男性研究者よりもずっと低い賃金(時給25セント程度)で雇われ、彼女たちの発見の多くは、上司であるピッカリングの名前で発表されるのが常でした。一部では、蔑称的に「ピッカリングのハーレム」と呼ばれることさえあったのです。

それでも、この逆境ともいえる環境から、天文学の歴史を塗り替える偉大な発見が次々と生まれます。

- ウィリアミーナ・フレミング:もとはピッカリング家のメイドでしたが、その才能を見出され、有名な「馬頭星雲」の発見を含む、1万個以上の天体をカタログ化しました。

- アニー・ジャンプ・キャノン:現在も使われる恒星のスペクトル分類法(O-B-A-F-G-K-M)を確立。これは恒星の温度を示す指標であり、後の天体物理学の根幹をなすヘルツシュプルング・ラッセル図の基礎となりました。彼女は生涯で35万個以上の星を手作業で分類しました。

そして、この「コンピュータ」の一員こそ、この記事の主人公、ヘンリエッタ・スワン・リービットでした。裕福な家庭に生まれ高等教育を受けた才媛でしたが、病によって聴覚をほとんど失っていました。

裕福な家庭に生まれながらも聴覚を失った彼女が、星の光の中に宇宙の設計図を見出すことになるとは、まだ誰も知らなかったのです。彼女が見つめていたのは、南天に輝くマゼラン雲。その中に、宇宙の謎を解く鍵が隠されていました。

2. 星の瞬きがなぜ宇宙の物差しに?ヘンリエッタ・リービットの革命的発見

ハーバード大学天文台の薄暗い部屋で、ガラス乾板と向き合う一人の女性、ヘンリエッタ・スワン・リービット。その静寂は、聴覚を失った彼女にとって、星々のささやきに集中するための特別な環境だったのかもしれません。

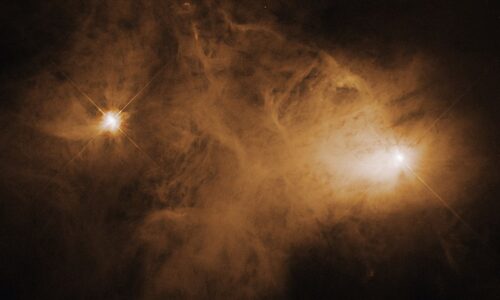

彼女の仕事は、南半球の夜空に浮かぶマゼラン雲に存在する「変光星」を見つけ、その明るさの変化を記録するという、途方もなく地道な作業でした。

奇跡的な「天然の実験室」と混沌の中の法則

リービットがこの法則を発見できた最大の理由は、観測対象であったマゼラン雲が「天然の実験室」として完璧に機能したからです。

【運営者の視点】なぜマゼラン雲が重要だったのか?

星の距離を測る上で最も厄介なのは、「遠くにある明るい星」と「近くにある暗い星」の見分けがつかないことです。しかし、マゼラン雲は地球から約16万光年と非常に遠いため、そこに含まれる星々は全て「ほぼ同じ距離にある」と見なせます。これにより「距離」という変数を無視して、星が本来持つ「明るさ」と「性質」の関係だけを純粋に比較できたのです。もし、天の川銀河内のバラバラな距離にある星々を調べていたら、この法則の発見は不可能だったでしょう。

来る日も来る日も、彼女は乾板上の光の点を比較し続けました。そして、彼女が特に注目した「セファイド変光星」というタイプの星、1,777個のデータをプロットした瞬間、混沌としていた数字の羅列が、意味を持ち始めます。バラバラのはずだったデータ点が、まるで意志を持っているかのように、美しい一本の直線を描いたのです。

1912年、ピッカリングの名前で発表された論文の中で、彼女の発見は静かに報告されました。その結論は、この美しいグラフが示す通り、驚くほど明快でした。

「セファイド変光星は、変光周期が長い星ほど、絶対的に明るい」

これが、宇宙の大きさを測る鍵となる「周期-光度関係」の発見の瞬間でした。

なぜこれが「宇宙のものさし」になるのか?

この発見がなぜ革命的だったのか、身近な例で考えてみましょう。

【思考実験:霧の中のバイク】

あなたが暗い霧の道に立っているとします。遠くからバイクが一台近づいてくる。ヘッドライトが「ぼんやりと暗く」見えたら、「まだ遠くにいるな」と判断できます。これは、あなたが「バイクのヘッドライトの本来の明るさ」を知っているからです。

では、もし遠くにいるのが、ライトが強力な大型バイクなのか、暗い原付バイクなのか分からなかったら? 見かけの明るさだけでは、距離を判断できません。

宇宙の星々もこれと同じでした。地球から見える星の明るさ(見かけの等級)は分かっても、その星が本来持つ本当の明るさ(絶対等級)が分からなければ、正確な距離は計算できなかったのです。

【専門家の視点】なぜセファイドは明るさが変わるのか?

セファイド変光星は、星自体が呼吸するように膨らんだり縮んだり(脈動)することで明るさを変えます。星の内部にあるヘリウムイオンの層が、鍋の蓋のように振る舞うのです。この層がエネルギーを溜め込むと星は膨張し、エネルギーを放出すると収縮します。この「宇宙の心臓」とも言える脈動の周期が、星の大きさや質量(=本来の明るさ)と直接結びついているため、周期-光度関係が生まれるのです。

リービットの発見は、この問題を完璧に解決しました。

彼女は、セファイド変光星の「周期」を調べるだけで、その星の「本来の明るさ(絶対等級)」を知る方法を発見したのです。つまり、霧の中にいるバイクの種類(大型か原付か)を特定する鍵を見つけたのです。

- 【周期を測る】遠くの銀河にあるセファイドが、何日間かけて明るさを変えるか(周期)を観測します。

- 【本来の明るさを知る】リービットの法則に当てはめ、観測した周期から、その星の本来の明るさ(絶対等級)を計算します。

- 【距離を割り出す】「本来の明るさ」と、地球から見た「見かけの明るさ」を比較します。その差が大きいほど、星は遠くにあることになります。

この発見のおかげで、人類は初めて、はるか彼方の天体までの距離を測定する信頼できる「ものさし」を手に入れました。しかし、この時点ではまだ、その「ものさし」には目盛りがありませんでした。この未完成の道具を完成させ、宇宙の真の姿を暴く一人の野心的な天文学者が現れるのを、歴史は待っていたのです。

3. 目盛りのない物差し:宇宙を測るための最後のピース

リービットは「周期が長いほど明るい」という関係性を発見しましたが、それだけでは「周期がX日の星の、本来の明るさはY等級である」という具体的な数値は分かりませんでした。例えるなら、彼女が作ったのは「目盛りのない完璧な物差し」だったのです。

この物差しに正確な目盛りを刻むには、年周視差など、別の方法で正確な距離が分かっている、ごく近傍のセファイド変光星を見つけ出し、その「周期」と「絶対等級」を直接対応させる必要がありました。この地道で重要な作業は、デンマークのアイナー・ヘルツシュプルングや、アメリカのハーロー・シャプレーといった天文学者たちによって進められました。こうして、近傍の天体から遠方の銀河へと距離測定の精度をリレーしていく手法は、後に「宇宙の距離梯子」と呼ばれるようになります。

彼らが物差しを「校正」したことで、リービットの発見は、ついに宇宙の果てまでを測れる真の測定ツールとなりました。科学の進歩が、一人の天才だけでなく、多くの研究者のリレーによって成し遂げられることを示す好例と言えるでしょう。

そして、この校正された完璧な「ものさし」は、ある一人の野心的な天文学者の手に渡り、その真価を発揮します。宇宙の広がりを巡る「世紀の大論争」に、今まさに終止符が打たれようとしていたのです。

4. リービットの遺産が宇宙を広げた:ハッブルとアンドロメダ銀河論争の決着

1920年、天文学界は「宇宙の大きさ」を巡る大論争の真っ只中にありました。

- ハーロー・シャプレーの主張:

「宇宙とは、我々の天の川銀河ただ一つである。アンドロメダ星雲のような渦巻状の天体は、銀河の中にあるガスの塊に過ぎない。」 - ヒーバー・カーティスの主張:

「いや、宇宙には天の川銀河のような銀河(島宇宙)が無数に存在し、アンドロメダ星雲もその一つだ。」

この論争を決着させる唯一の方法は、アンドロメダ星雲までの正確な距離を測ることでした。

エドウィン・ハッブルと論争の終結

そこに登場したのが、天文学者エドウィン・ハッブルです。彼は当時、世界最大だったウィルソン山天文台の100インチ望遠鏡を使い、アンドロメダ星雲の中に、ついに複数のセファイド変光星を発見したのです。

チャンスが訪れました。ハッブルは、リービットが発見し、ヘルツシュプルングらが校正した「周期-光度関係」という「ものさし」を使い、それらの星までの距離を計算しました。

その結果は、当時の宇宙観を根底から覆す、衝撃的なものでした。ハッブルが計算したアンドロメダ星雲までの距離は、約90万光年。これは、当時シャプレーが提唱していた天の川銀河の直径をはるかに超える値でした。

【運営者の視点】科学は一直線に進まない

ハッブルが算出した約90万光年という距離は、後の研究でさらに修正され、現在の値である約250万光年となりました。当時はまだ、セファイド変光星に明るさの違う2つのタイプ(種族Ⅰと種族Ⅱ)があることが知られていなかったためです。しかし重要なのは、この初期値でさえ、アンドロメダが天の川銀河の外側に存在する「別の銀河」であることを証明するには十分すぎる距離だった、という事実です。科学の進歩とは、完璧な答えを一発で見つけることではなく、こうして間違いを修正しながら真実に一歩ずつ近づいていくプロセスそのものなのです。

これは、アンドロメダ星雲が天の川銀河の中にある天体ではなく、遥か彼方に存在する、私たちとは別のもう一つの銀河であることを示す、揺るぎない証拠でした。

1924年のこの発見により、「大論争」は完全に終結。人類の宇宙観は、一つの銀河の中から、無数の銀河が浮かぶ広大な宇宙へと、一気に拡大したのです。

5. 宇宙の膨張へ:リービットから始まる現代宇宙論

ハッブルの偉業は、アンドロメダが銀河であることを証明しただけでは終わりませんでした。リービットの「ものさし」は、さらに壮大な宇宙の真実を解き明かす扉を開いたのです。

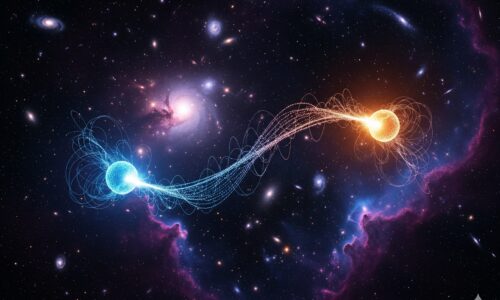

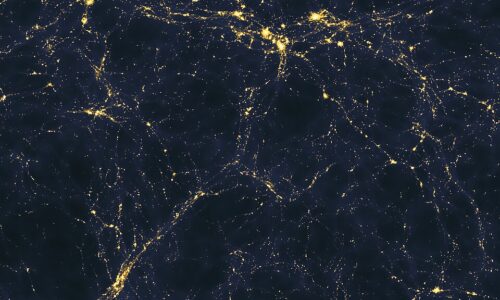

ハッブルは、他の多くの銀河までの距離も次々と測定していきました。そして、それらの銀河の光のスペクトルを分析し、ある驚くべき事実に気づきます。それは、「遠くにある銀河ほど、速いスピードで私たちから遠ざかっている」という法則でした。(ハッブル=ルメートルの法則)

これは、個々の銀河がバラバラに動いているのではなく、宇宙という空間そのものが、まるで風船のように膨らんでいることを意味していました。宇宙膨張の発見です。

時間を巻き戻せば、宇宙はかつて非常に小さく、高密度・高温の点であったはずだ――。この宇宙膨張という観測事実は、やがて宇宙の始まりを描くビッグバン理論へと繋がっていきます。

この現代宇宙論の根幹をなす発見の連鎖は、すべて、ハーバードの片隅で、一人の女性が星の瞬きの中から見つけ出した法則から始まりました。リービットの「ものさし」は、今なおジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などによる最新の宇宙膨張率の測定に使われ続けており、現代宇宙論最大の謎の一つ「ハッブルテンション(宇宙の膨張率を巡る測定値の矛盾)」の解明にも挑んでいます。

エピローグ:夜空を見上げるあなたへ

科学の歴史は、教科書に載る有名な英雄だけの物語ではありません。ヘンリエッタ・リービットは、その偉大な功績にもかかわらず、生前に正当な評価を得ることはありませんでした。1925年、スウェーデンの数学者がノーベル物理学賞に彼女を推薦しようとしましたが、その時すでに彼女は癌でこの世を去ってから4年も経っていたのです(ノーベル賞は故人には授与されない)。

この記事を書き終えた今、私はまた夜空を見上げたくなっています。星の光は、単なる物理現象ではなく、リービットのような人々の探求の物語を乗せて、私たちの目に届いているように感じるからです。

一つの星の、ほんの僅かな瞬き。その中に隠された法則を見抜いた一人の女性が、私たちにこの広大な宇宙の真の姿を教えてくれたのです。

今度あなたが夜空を見上げるとき、星の光の中に、ぜひ彼女たちの静かな情熱と探求の物語を感じてみてください。あの光は、何百万年もかけて地球に届いた、時空を超えた手紙です。そしてその手紙の読み方を、一人の女性が教えてくれたのですから。

参考文献・この物語の続きを旅する

本記事の執筆にあたり、以下の資料を参考にしました。さらに深く知りたい方は、ぜひ手に取ってみてください。

- Sobel, Dava. (2016). The Glass Universe: How the Ladies of the Harvard Observatory Took the Measure of the Stars. Viking.

- Leavitt, Henrietta S. & Pickering, Edward C. (1912). “Periods of 25 Variable Stars in the Small Magellanic Cloud.” Harvard College Observatory Circular, Vol. 173.

- NASA. “Henrietta Swan Leavitt – Biography.” NASA Hubble Space Telescope.

この記事で、宇宙の壮大さと科学史の面白さに触れたあなたへ。その知的好奇心をさらに広げる、次の一歩におすすめの記事をご紹介します。

- 宇宙は膨張している!その仕組みと未来の姿を解明

リービットとハッブルの発見が導いた、さらに大きな宇宙の物語。私たちの宇宙が今も広がり続けているという衝撃の事実と、その未来の姿に迫ります。 - 隣の銀河アンドロメダ:45億年後の未来と観測ガイド

リービットの「ものさし」が、その正体を明らかにしたアンドロメダ銀河。私たちの天の川銀河との意外な未来の関係とは?観測方法も合わせて解説します。 - ビッグバン入門: 138億年の物語、その始まりと未来

まずは私たちの足元から。かつて宇宙のすべてだと考えられていた天の川銀河の本当の姿を、構造から中心のブラックホールまで、徹底的に解説します。

リービットの発見は、混沌としたデータの中に隠された美しい法則を見抜くことから始まりました。あなたが最近、仕事や日常の中で「点と点が繋がった」と感じた小さな発見の物語はありますか?ぜひコメント欄であなたの体験を教えてください。